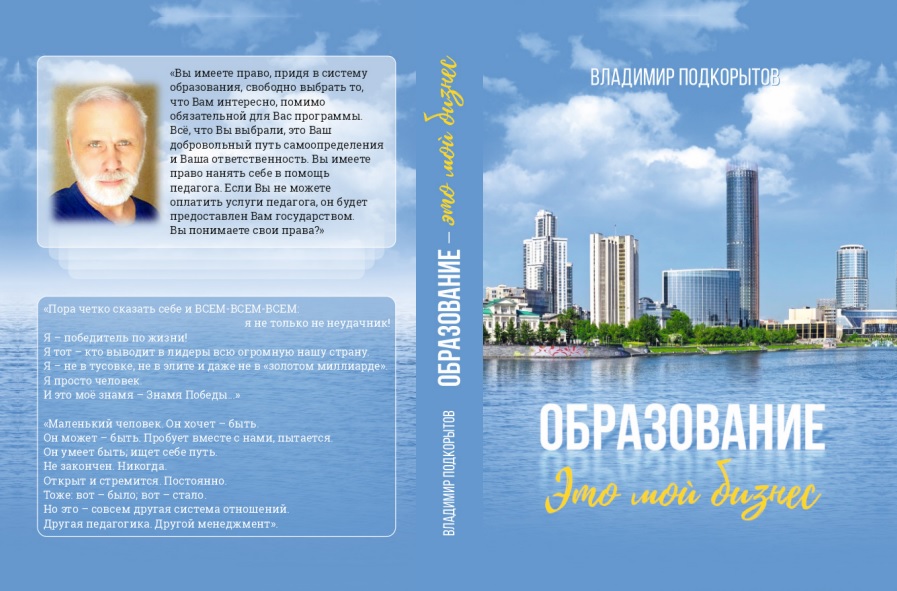

Образование - это мой бизнес. Книга о тебе

Я не открою ничего нового для моих друзей и близких. Большинство материалов книги они читали, видели, слышали. И всё же: я печатаю эти заметки, потому что никто не удосужился написать о том же самом, хотя я долго и терпеливо ждал.

;

Образование - это мой бизнес.

Так называется книга, которую я печатаю сейчас на ноутбуке.

Которую я напишу…

Которую я начал писать сегодня…

Вот видите, от волнения я потерял способность точно выражать свою мысль. Потому что – не сегодня. А давным-давно. Потому что – не только печатаю, а просто живу в этой книге много-много лет.

Книга будет состоять из 4 частей.

В каком порядке они будут, я пока не знаю. Да и не всё ли равно. Читатель сам выберет и проранжирует порядок.

Все четыре части будут называться одинаково:

А) Образование – ЭТО мой бизнес;

Б) ОБРАЗОВАНИЕ – это мой бизнес;

В) Образование – это МОЙ бизнес;

Г) Образование – это мой БИЗНЕС.

Похоже, все четыре части будут делаться одновременно. В каждую из них всегда есть что добавить.

Итак, просыпайтесь! Эта книга начинается.

Прямо здесь и сейчас.

;

…И я выложил этот анонс в интернет. Чтобы не было пути к отступлению. Отчасти, такая позиция подтверждает основные мои убеждения и образ действий. Если я чего пообещал, я сделаю это. Каждое своё обещание я готовлю и произношу с очень большим трудом. Потому что знаю, какой степени ответственность ляжет на меня после. Ответственность не перед Вами, а перед собой.

;

…Всё началось с машины. Обыкновенный грузовик, куда я – вместе с трудовиком и учителем физкультуры – сбрасывал совковой лопатой мусор на заднем дворе школы. Тогда «совковая» означала только одно. И мусор ещё не умел разговаривать и обзывать «совками» своих недоброжелателей.

Не буду утверждать, что уже тогда на меня нашло озарение. И я вдруг понял своё жизненное предназначение. Я был всего лишь только что распределившимся в одну из школ нашей области выпускником истфака. И просто хмуро грузил мусор за школой в свой первый рабочий день. Я не рассуждал глубокомысленно, что вот – зачем же я учился 5 лет…

Но в этот день и на всю оставшуюся жизнь я не полюбил мусор.

Заканчивалось лето 1985 года.

Начиналась антиалкогольная кампания.

Веселились страны Африки: в Уганде привёл себя к власти бригадный генерал Тито Окелло; в Нигерии то же самое сделал генерал-майор Ибрахим Бабангида.

У Гринписа взорвали судно "Рейнбоу уорриер".

Заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС – во многом фатально для СССР – был назначен А. Н. Яковлев.

До ГКЧП было ещё добрых 6 лет.

Образование вошло в мою жизнь, как и в Вашу – с первых слов родителей, сказанных нам в день нашего рождения.

Нет ничего важнее этого процесса очеловечивания.

Почему?

Потому что обратный процесс лёгок и прост.

Проще простого – поднять руки и сдаться. Уж больно силён противник. Настолько силён, что кажется – только так...

Мне повезло. Я знаю, что у всех нас есть запасной вариант. Тот, который способен дать нам шанс…

И я знаю, как он выглядит – наш запасной вариант.

1. Образование – ЭТО мой бизнес

1.1. Знаки и символы

Слово «ЭТО» мне сейчас нравится больше других. И – надо ж как-то выбираться из хаоса воспоминаний…

Погнали!..

Всегда есть знаки и символы. И мы их сразу понимаем, но не сразу оцениваем. Вот я иду выбирать свой жизненный путь. В конце концов, остаётся лишь два варианта. Всегда – два. Был первый: пойти поступать на журфак. И был запасной.

Для журфака нужны были статьи в газетах. И я пошёл в областную молодёжку…

Немного не так я представлял себе людей этой профессии. И место, где они работали, было немного…странным. За столом, застеленным старой потёртой клеёнкой, я получал своё первое журналистское задание.

…Время не линейно. Время не циклично. Всё было, есть и будет прямо в то самое мгновение, в которое – аз есьм. Много лет спустя, я узн;ю, что радиожурналистом пытался стать мой папа. И он поработал немного на маленьком районном радио, в 1945 году, в свои 16 лет. Там они с приятелем даже изобрели незнакомый тогда в СССР формат информационно-музыкального вещания (я бы определил его сейчас, как New Age). И после первой пробы формата их мгновенно вышвырнули из профессии.

А через много лет после папиного рассказа младшая из моих дочерей всё-таки стала журналистом (хотя диплом о своей профессии она получит только через год)…

За столом, застеленным старой потёртой клеёнкой…

Там был чайник. Прямо на столе. И следы (круги) его предыдущих визитов. Там были чашки с засохшей заваркой. Там был начальник отдела, рассказавший мне, что я должен сотворить, и улетевший тут же по каким-то важным делам. Там был настоящий корреспондент газеты, которому меня поручили. Дождавшись ухода начальника, он налил в свою чашку НЕ ЧАЙ и спросил: «Ну, ты всё понял?»

Я понял, что вот так и надо работать. И пошёл домой писать статью о музыкальных вкусах нас, подрастающего поколения. И я написал это до конца.

«Это», в котором я старался свести с пьедестала творчество Самуильского и других песнопевцев, только начавших завоёвывать рынок.

Писать было просто, потому что одновременно, в школе, я писал тогда реферат по заданию нашей учительницы по истории – о западной молодёжной буржуазной культуре. Я не знал, естественно, что всё параллельно, и что такое придёт в мою любимую страну. В общем, было легко и свободно. И я был уверен, что надо всего лишь отогнать мух от котлет. Поэтому и писал мягко и вежливо. Однако, несмотря на это, самым деликатным эпитетом в отношении текстов молодых самодеятельных дарований было слово «псевдофилософские»

А впереди был выпускной. И шампанское, разрешённое тихо всеми родителями. И танцы. И крутизна (тогда не было этого слова) ВИА , певшего известный шлягер. Свеженький, горяченький хит, завоевавший вдруг Союз в 1979 году. И меня мало волновало, подо что танцевать. Мы, учащиеся «английской» школы, прекрасно понимали тексты Битлов, Роллингов и прочих длинноволосых и коротко стриженых бунтарей. Понимали не только буквально переданный подстрочник, но и идиоматические выражения, всегда спрятанные нюансы не родного языка. Так нас научили наши прекрасные педагоги.

Мы понимали, что в этих текстах не было особого смысла.

А, может, был?..

Написав заданный мне материал, я прочитал его. Мне не понравилось. Теперь я понимаю, что именно. А тогда только смутно почувствовал. Смешивать с г…м по заданию – даже если ты сам себе веришь и пишешь искренне – и заниматься этим профессионально всю жизнь…

Мой первый наставник сказал мне: «Особо не трудись. Пиши, как польётся. Напишешь, возьми этот первый текст и все черновики и выбрось в ведро. И не смей доставать! Сразу пиши второй… А мы потом тут посмотрим, что ты за птиц».

Я не знал тогда, что он пьёт на работе НЕ ЧАЙ поэтому. Потому что сам так не делает. Потому что у него нет – и никогда не было – варианта «Б». И он сдаёт то, что заказали.

Мне просто не понравилось моё изделие.

Не пошёл «это» сдавать.

Оставался только запасной вариант. Идти на истфак…

;

Жизнь бесповоротна.

Вступительные экзамены. Толпы абитуриентов. Проскакивающее мимо лето. Жалкие клочки эпохального события (Олимпиады-80), которое я почти не видел.

…И я получил «тройку» за сочинение. Это катастрофа . Почти нет шансов, что поступлю. Да что там: почти нет шансов?! Их просто нет. За эту «тройку» я выброшен в число прочих, непроходных, абитуриентов. Все мои подсчёты после первого экзамена, сданного на «отлично», горят синим пламенем.

Зачем я так яростно готовлюсь биться дальше? Зачем я иду сдавать русский устно?

Тут нет слабаков. Аттестаты у всех – дай боже. Девять медалистов. 4,5 балла – как у меня – имеют ещё 56 человек…

Никто уже не узнает, почему я получил «пятёрку» за свой ответ по всем попавшимся мне в билете правилам русского языка. Я помню только, что сам себе я поставил бы такую же оценку. Это было вдохновение. Исчерпывающее. Не оставляющее сомнений. Не вызвавшее ни одного дополнительного вопроса.

Но почему мне поставили «пять»?.. Мой уровень – «четвёрка» – тут я верю школе и нашей Ие Владимировне.

Остаётся один экзамен. И его надо сдать только на «отлично». Теперь я знаю, как это делается, и делаю это без труда.

;

Вернёмся к знакам и символам. Три раза – во вторник, среду и четверг – хожу к спискам «абитуры». Считаю.

Потому что не верю с первого раза, что у меня набран проходной балл.

В пятницу на зачислении декан говорит: «У нас в этом году – один из самых сильных наборов поступающих! К нам пришли с такими аттестатами!.. И все успешно сдали вступительные экзамены на «четвёрки» и «пятёрки» и зачислены… Поздравляю!»

Всё замирает внутри. Не прошёл с моей «тройкой»?

Дожидаюсь окончания собрания, иду в деканат, спрашиваю.

Да, я зачислен.

…«Что, с «тройкой» по сочинению?» – слава богу, не срывается с языка. Теперь я знаю, что бы мне ответили в деканате: «Да, с твоими «пятёрками» по «истории», «иностранному» и «русскому устному». И ещё: ты не забрал документы после своей «тройки».

;

Всего лишь оценки.

Цифры, точки и тире. Опять много лет спустя, уже после ухода мамы, и когда горе немного притупилось и стало возможным смотреть по сторонам, идя по кладбищу к её могиле…

Меня буквально прибило к асфальту.

И я пять минут таращился на обелиск, справа от дороги: «Подкорытов Андрей Иванович: 14.08.1963 – 03.05.1984».

Мой одногодок. Я старше его всего на 5 месяцев. И мои сёстры уговаривали родителей (это семейная легенда) назвать меня Андрюшей. Но я стал Владимиром Ивановичем Подкорытовым. И на годы обучения в вузе получил отсрочку от армии. И вместо меня в Афган пошёл Андрей Иванович. И остался ТАМ двадцатилетним.

А могила его здесь. Вот она, на нашем Северном кладбище.

Он учился в 50 школе, через двор от нашего дома. Там же училась моя сестра Таня.

И в этих дворах, в этих школах он стал тем, кем он стал – рядовым, разведчиком разведывательно-десантной роты 783-го Отдельного Разведывательного батальона 201-й Гатчинской мотострелковой дивизии.

;

А для чеченских войн я был уже староват. И снова за меня там воевал другой человек. Парень, со школьной скамьи влюблённый в мою девушку.

Любовь не выбирает. Он младше меня на 8 лет. А я старше её на 8 лет. Мы сидим в шумной компании её бывших одноклассников в каком-то кафе. И он знает – кто я ей. И что у него – пришедшего целым, но с не утихающей ни на миг душевной болью – ни шанса…

И мы уходим с ним за отдельный столик, и я слушаю его рассказы о том, как он выжил, и о его погибших друзьях. И обжигаюсь его чистым, честным, громадным и безответным чувством. Мы напиваемся так, что моя любимая отвозит меня потом к себе на такси, укладывает эти «дрова», разувает и раздевает. И тоже плачет.

«Береги её!» – кричит он мне. А я, пьяный в хлам, тупо спрашиваю: «Кого – её?».

«Просто, береги и всё...» – шепчет парень, которого я не знаю.

1.2. По вагонам!

Кого же – её? Так и не открыл. Просто – берегу и всё…

А тогда, до того, как…

До…

Просто иду учиться дальше. Как все…

;

Нас, абитуру, собрали на истфаке, в 459 аудитории. Казмин – почему-то в сапогах – объявил всем, что нас ждут 200 гектаров картофеля и ещё 40 гектаров лука .

…Никого здесь не знаю. Вадик уже уехал к этому времени в спортлагерь . Тоска. Сижу и думаю, какие вещи стоит взять с собой, чтобы было не так много.

…Быстро расходимся. Все бодро улыбаются. Встреча назначена на привокзальной площади, уже с вещами…

И какая же нас большая толпа! Митинг «под Варежкой» . Все смотрят строго вперёд. Никто – друг на друга; незнакомы.

Какие-то загадочные, непривычные речи ораторов-активистов.

И вдруг пришёл папа. Единственный родной здесь и, главное, сопереживающий мне человек. Я стеснялся, но он же видел, как я рад!

;

«По вагонам!» Штурм, крики, гражданская война. Я влез в тамбур. Решил там и ехать, на рюкзаке сидя. Нашлись и единомышленники – два «биолога». Сели. Сидим. Не едем.

Ладно. Высунулся из двери, помахал папе. Соврал, что сижу в вагоне, но не у окна. Он сказал: «Ладно». Не поверил…

Где-то заныло, когда тронулись.

Через 5 минут кто-то на бегу бросил: «Свободен весь первый вагон!». Подумали. Решили переместиться туда. Наша троица была первой. Я сел у окна. И пять часов играли в карты. А кто-то пел под гитару. Вращались в воздухе не остывшие ещё экзаменационные разговоры.

Постепенно темнело, что немного настораживало.

Около двенадцати ночи приехали. Высыпали на красноуфимскую привокзальную площадь. Какой-то девчонке я допёр до автобуса нелепый в этих условиях её чемодан. Мы смогли утрамбоваться в пять машин, и молча доехали до места, густо облепившись пылью по дороге.

А выбравшись на волю и немного отдышавшись, мы были приглашены в столовую Чувашковского студенческого уборочного отряда имени…

Кого имени – я не помню.

…Поразили меня фонарики из серебряной фольги, красный фонарь в дальнем углу (не убираемая принадлежность дискотеки) и ненужная давка, в которой очень мешали рюкзаки. Нас позвали сюда просто, чтобы известить об отсутствии мест в общаге для вновь прибывших.

Я сразу понял, что завтра будет нерабочий день. И ошибся. Привычная мне логика не работала в этой новой жизни.

Хотя, как могли, нас устроили. Нам объявили, что в наше распоряжение отдают кинозал местного клуба. И мы пошли коротать ночь.

В фойе перед кинозалом сверкала светомузыка. Это в честь нашего приезда гремела дискотека. Прыгали студенты старших курсов. Часть из них были «зубрами». Но об этом я узн;ю позже…

В кинозале было темно. Я замешкался, засмотревшись на веселившихся старшекурсников, и спальные места на относительно чистой сцене уже заняли. Спать на грязном полу я пока был не готов. И расположился на 3 креслах, хотя очень мешали подлокотники и приходилось лежать буквой «Z». Когда один бок затекал, надо было просыпаться, перекладывать себя в другой загиб, и спать дальше.

В основном было тихо. Только один раз кто-то, пробираясь, очевидно, в туалет, громко упал со сцены. Я подумал – всё, нет человека. Но, ничего, обошлось…

И дважды, когда очередь композиций доходила до «Чингисхана» , пол начинал трястись, передавая крупную дрожь даже стенам. Это пьяные старшекурсники, поймав ритм экстаза, прыгали в такт, совершенно не обращая внимания на резонансные колебания ветхого клубного строения.

1.3. Новый день.

Через некоторое время я встал, открыл глаза и вышел. Было утро.

В общагу собирался народ. Коридор был завален рюкзаками. Часов в восемь пошёл мелкий дождик, и нас сразу стали распределять на подселение, по домам доблестных местных жителей, работающих в этом колхозе (до сих пор уверен, что «в борозде» местных не было; от слова «совсем»)…

И вот уже мы идём по неглубокой грязи – я, Андрей, Артём, Юрка и парочка «биологов» (ну куда без них!). Мы случайно подобрались вместе, но, как оказалось, подобрались хорошо.

Пока мы шли на другой конец деревни, дождь кончился. В штормовках, сапогах и рюкзаках мы выглядели очень внушительно на пустой улице. Улица называлась Заречная. Мы шли к дому №1, выглядевшему покрупнее остальных. Местами он даже был выкрашен синей краской .

;

После знакомства с хозяевами и между собой времени на «посидеть» не остаётся. Надо идти в поле.

Идём обратно, и там, у общаги, нас разводят по бригадам. Темнеет. Строимся. Присматриваюсь в «своим». Ничего настораживающего.

Только ещё темнеет. Смотрю на небо. Будет дождь. Опытный командир не ждёт его начала и быстро отдаёт команду: «Пошли!».

…Оказывается, в первый день мы идём на лук. Недоубранный августовским отрядом. Нашей бригаде – самый дальний гон . Когда мы до него доползаем, дождь хлещет уже вовсю.

Стараюсь держаться в борозде так, как будто всю жизнь работал под дождём. Тем, кто не был: не верьте, что трусы намокают последними. У браздарей и браздарок последней намокает майка спереди (на груди – у браздарей, на животе – у браздарок).

Через час после того, как наши майки намокли со всех сторон, нам разрешают закончить работу и идти сушить одежду. Потому что ясно, что в этой жиже нам сегодня много не поднять.

;

Снова наша шестёрка сходится в синий дом. Топим печку. Обвешиваем её одеждой. Хозяйка немного причитает над нашим мокрым и жалким видом. А мы распределяем кровати. Два (мелкого вида) биолога занимают полутороспальную кровать у дверей. Я неудачно сажусь на ту из кроватей, на которой спал ранее хозяйский сын, страдающий известным детским заболеванием. И хотя, после соответствующего обращения к хозяйке, назавтра мне дали другое постельное снаряжение, подозреваю, что это был всего лишь второй, сменный матрац их малолетнего отпрыска.

Остальные спальные места распределяются менее драматично.

Зато! Моя кровать у окна. А на подоконнике рядом со мной лежит целая стопка журналов «Вокруг света»! Номеров, наверно, двадцать! Причём тех, что я не читал. И я становлюсь их хранителем, с правом первой читки!

И – день за днём – наш быт налаживается.

Андрей, почти сразу, мягко, но настойчиво отыгрывает у хозяев наше право смотреть их телевизор, особенно футбольные матчи.

Слово за слово, и мы подбираемся к их столу, к их бане…

А через неделю нам предоставляют почётное право (после бани, и вообще, когда придёт охота) открывать хозяйскую сорокалитровую флягу с брагой, и пить эту амброзию.

1.4. Бама-ляма.

Уже был написан и спет великий «Орёл шестого легиона» . Уже учились в последних классах и готовились поступать в уральские вузы будущие легенды уральского рока. И, само собой, вечерами гитары ходили из рук в руки. Цитадель Чувашковского студенческого отряда просто звенела музыкальными пробами пера.

…Конечно, большинство песен традиционно пелось вслед бардам хрущёвской «оттепели». Пелось искренне, душевно, как только что сочинённое на втором ярусе общажной койки.

Да, Свердловский архитектурный институт, да Уральская консерватория…

Но истфак не был бы чемпионом, если бы уже тогда, в 1980 году, в чувашковской глуши не звучала «Бама Лама»!

Это была совершенно другая песня, не песня Тома Джонса. Другие ноты, принципиально другой текст, другая мелодия – более агрессивная. И песня была не про девушку Люсинду.

После ужина я обязательно приходил в общагу – дождаться, чтобы кто-нибудь прервал многоголосый бардовский трэш и рванул жёстко и хрипло «Бама-ЛЯМУ».

Оторваться от этого экстатического текста было очень трудно:

Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма!

Бама-ляма! Бама-ляма! – Бама-ляма! Бама-ляма!

Бама-ляма! Бама-ляма! – Бама-ляма! Бама-ляма!

Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма!

А-а-а-а! А-а-а-а!

А-а-а-а! А-а-а-а!

Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма!

И – сначала!..

Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма…Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма!..

Прошло 40 лет. Может, многие и забыли её. Но это точно был шедевр. Это было то, что мы хотели сказать. Это было про то, как нам трудно, но мы победим. И я не прикалываюсь. Просто это надо было слышать.

Литл Ричард и Том Джонс прославили какую-то непонятную Люсю. Чак Берри верил в мечты чудака Джонни Би Гуда.

Но мы-то в душе продолжаем беззвучно, уже бессловесно и немелодично:

«Бама-ляма! Бама-ляма! - Бама-ляма! Бама-ляма!

Бама-ляма! Бама-ляма! - Бама-ляма! Бама-ляма!

Бама-ляма! Бама-ляма, е-е!

Бама-ляма!».

Нам, иногда, по-прежнему, трудно. Но мы уже точно знаем, что истфак – чемпион; и что мы победим!

;

Никаких аналогий и никакого символизма: десять лет спустя, в 1990 году мне посчастливилось побывать в Чувашково с новым поколением абитуры. Мало что поменялось за это время, но песня была другая. Также прекрасно и самозабвенно её пел с часу и до трёх ночи немного поддатый чернокудрый музыкант:

Сюда послать мог только пьяный.

Спасибо нашему декану!

Сюда послать мог только пьяный.

Спасибо нашему декану!

Сюда послать мог только пьяный.

Спасибо нашему декану!..

Потом эти бесконечные куплеты молитвы окончательно вымотали парнишку, и он ушёл спать.

…В шесть утра, как и 10 лет назад, на всю мощь одинокой колонки, рявкнула мелодия тогдашнего хита. Пластинка была совсем свеженькая. А вот проигрыватель, рискну предположить, ещё наш, проверенный.

1.5. 200 га.

Первый колхоз продолжался долго. «Красная армия» за два дня убрала «августовские» остатки лука. Потом убрала свои плановые 200 га картошки.

Кто считал, тот помнит, что двести мы убрали к 21 сентября. Потому что после 18-го нам перестали на линейках сообщать о выработке вчерашнего дня. Потому что уже сильно поредевшая наша армия (остались те, кто работал за двоих) всё равно к 25-му убрала ещё гектаров 20.

Потом приехал местный начальник и с болью в голосе говорил о небывало большом урожае. И о том, что без нас уйдут под снег 40 га отборной, почти семенной картошки. Что мы выполнили свой наряд и нам большое спасибо! Но!..

Он просит нашу комсомольскую совесть!

И он просил так искренне и правдоподобно, что ни у кого и не возникало вопросов: а кто планировал и сеял 260, когда знали, что студенты уберут с героическим напрягом 200? А что, местное население только халкать способно, а на поле выйти – западло? А платить нам будут за 200? За уже убранные 220? Или за все 260?

Ну, может, у кого-то вопросы и возникали, но они об этом не сказали.

В общем, это был очень долгий колхоз. Точных дат не помню, но, кажется, в последний раз мы сходили в поле 30 сентября… Или 1 октября? Потому что 6 октября начались уже наши занятия в родном и любимом универе…

;

Утрами, после 20-21 сентября, картошку стало подмораживать. На поле мы шли уже по инею, и он не таял до обеда. Поэтому погрузка работала с яростью морского десанта времён Великой Отечественной войны. Всё, что собрано за день, должно было быть увезено в хранилища.

Однако ребята-грузчики были героями, но не железными. Да и красная армия уже чуяла последний гон и после того, как нам подкинули сорокагектарную подлянку, трудовое остервенение достигло пика. Производительность выросла. На поле оставалось всё больше и больше не убранных накануне мешков. Картошка мёрзла.

…Похоже, никого, кто перед нами выступал, это уже не волновало. Отчёт пошёл наверх. Урожай убран весь! А в общих сотнях тонн процент подмороженной картошечки был мизерным, несущественно малым.

И мы ехали по убранным полям на автобусах к нашему спецпоезду, глядя на оставшиеся ряды мешков, засыпаемые редкой снежной крупой. Глядя на сиротливые 2 или 3 бригады грузчиков – наших родных, суетящихся возле «зилков» крошечными фигурками.

Без пафоса: так появилось «это наша земля». Это наша страна. Это – моя Родина и мой народ.

А грузчики, остававшиеся всё сгрузить в машины, а из машин – в хранилища, воссоединились с нами числа 5 или 6. Октября, естественно.

;

19 сентября я сачканул в Город (Красноуфимск, конечно, городом был, но не считался; у нас был один Город). Моя сестра Таня выходила замуж. И я пошёл к командиру. Корепанов был строг, но человечен: «Завтра работаешь до пяти. Потом – бегом с поля. Отсюда пойдёт «ПАЗик» до Кырска . Утром твой поезд – в Свердловске. Гуляешь на свадьбе. Садишься в «вечерний» , и следующим утром – на линейке! Опоздаешь – будешь исключён из отряда. Понял?»

Конечно, понял. Самое главное – не опаздывать. Исключение из отряда было равнозначно исключению из универа. А я этого не хотел.

Я опоздал.

Нет, свадьба прошла нормально, но за 2 часа до вечернего поезда мне стало плохо. Я просто переоценил свой желудок, привыкший к колхозной пище. Как бы сейчас сказали, случился быстротечный желудочный грипп. Вызывали даже «скорую»…

Физически я стал способен к движению часов в 10 утра следующего дня. Рванул на вокзал. Меня сопровождала мама. Она, конечно, была в курсе ожидаемого моего исключения и хотела помочь. Тут нам попался идущий 4 часа до Кырска комфортабельный поезд, в котором мне удалось ещё немного отлежаться на верхней, застеленной бельём, полочке.

Потом попутка до Чувашково.

Не доезжая, сгружаемся прямо в поле. Маму прошу не ходить со мной, оставаться у машины. Может, придётся забирать вещи, и мы поедем назад.

С трепетом подхожу к Корепанову, стоящему в отдалении от бойцов в своей плащ-палатке и глядящему вдаль. Докладываю об обстоятельствах своего дезертирского поведения, протягивая бумажку, выпрошенную у фельдшера «скорой». Не глядя на меня, не глядя на бумажку, которую он взял и сунул в планшетку, не отрываясь от созерцания горизонта, он чётко чеканит:

- В б;розду!

Вот это и есть – простое человеческое счастье.

Мама уехала. Мои товарищи на Заречной, 1, вечером ели торт со свадебного стола. Перепало немного конфет и плюшек моей бригаде за ужином. Но, главное, утром следующего дня я снова стоял на линейке в общих рядах бойцов и не был зачитан Командиром в списке изгоняемых дезертиров (хотя, как я сейчас вдруг вспомнил, не всё было так гладко; бригадирша до последнего, похоже, не знала, как обернётся моё дело).

Я не стал «зубром» . Да, я достоял этот колхоз до конца. Да, это был один из рекордных по длительности «сентябрей» (рекорд был в древности – выезд борозды домой 6 октября; наш результат – второй). Но в следующем году я поехал в августовский колхоз, на «лук». Зубры так себя не вели. Это была слабость.

1.6. Запахи и звуки.

«Сентябрь» помнится запахами и звуками.

Вот запах свежескошенной картофельной ботвы нового участка поля, мимо которого мы проходим на работу – бригада за бригадой.

Ряды наши далеки от стройности. Идём хоть и быстро, но никто не торопится. Ведь только что съеден завтрак – большая глубокая миска жидкой манной каши со шматом свежего (ах, что за аромат тоже!) хлебушка, запиваемые крепким чаем. И завтрак этот ещё живёт в нас, переливается по желудку, весело булькает…

Он переварится полностью часа через два–три. А страда начинается около восьми. Точного времени нет. Просто все спешат к 08:00. Может получиться раньше, когда поле рядом. Можно идти до дальнего поля полчаса…

Когда совсем далеко, часть бригад Командир приказывает доставлять автобусиком, выполняющим челночные рейсы «Общага – Загоризонт».

Автобусик тоже пахнет. Бензином, пылью и предыдущей бригадой. Это обычный «ГАЗик», созданный для перевозки людей. 20 – 28 человек. В него набивается, как правило, 2 – 3 бригады. Человек сорок пять – пятьдесят…

<Написал – три… Бригады . Ну, это когда больные и увечные освободят от своего присутствия ряды здоровых и заматеревших бойцов. Это позже, на третью, четвёртую недели. А вначале – только две – по двадцать человек, ну и 5–8 человек «левых», дотрамбованных, чтобы место не пустовало.>

Автобусик бегает шустро, особенно, когда идёт пустой обратно. Он подымает огромные облака пыли, несомой на нас лёгким утренним бризом. Вместе с пылью бригады накрывает густым, не термоядерным, конечно, но уже атомным ароматом свежевскрытой силосной ямы.

У кого с обонянием всё в порядке, тот легко отличает этот запах от запаха, приносимого с коровников, стоящих в полутора километрах к северо-востоку.

;

…А вот звук тишины.

Когда нет мешков. Когда их преступно не подвезли по ротозейству Завхоза, и бригады стоят, упав на только что наполненную тару, отдыхая, конечно, но зная при этом, что гонов-то меньше не станет, что дневная норма священна. Что в соревновании бригад побеждает не только сильнейший, но и хитрейший. Тот, у кого припрятаны «со вчера» или в сегодняшней битве заначек лишние пустые мешки и сетки.

Тот, кому регулярно в конце пятидневки и по её итогам дают на утренней линейке торт на всю бригаду, оставляемый, конечно, на ужин.

Побеждают всегда Третья или – реже – Первая бригады. Наша Шестая – без шансов. Мы даже несколько раз опускались на последнее позорное место. И в совокупности с ещё каким-то штрафом заработали внеочередной наряд на кухню – чистить бесконечные баки картошки на следующий жраточный день, на все две сотни голодных ртов, и драить от пригара многочисленные баки, кастрюли и гигантские сковороды.

Но большей частью мы держались в середине таблицы и о тортике только мечтали в коротенькие перерывы.

<«Вот вернёмся в Город, возьму где-нибудь 2 рубля, сорок копеек, пойду и куплю себе килограммовый (а меньше не было) любимый тортик «Нежность», приду домой и медленно скушаю ВЕСЬ! Сам, один.»>

Перерывы были, не отрицаю. Поясницы не железные. И, по мере накопления усталости, бригадиры (а они ведь тоже люди; плоть от плоти родной бригады!) давали нам возможность распрямиться и передохнуть. И объявляли перерыв – на водопой, когда жарко. Или на «выжать мокрые носки и поправить накидки от дождя», когда лило с небес.

Оооо! – этот запах наших носков!

Их стирали, когда удавалось пройти с этим к умывальнику, стоявшему на улице у общаги. Но нас было много. И не всегда желание совпадало с действительностью. И у краников стояли и делали свои дела другие люди. Краников было 10 или 15. И возле каждого, у длинной-предлинной лохани, стояла браздарка или браздарь с родными носками и трусами. И часто было так, что у каждого краника ещё 1-2 человека ожидали своего права …

Свежевыстиранные носки, а также мокрые плащи, штормовки, сапоги и пр., отправлялись в сушилку, где всегда не хватало места. Но если хватало, мощнейшие ТЭНы и вентилятор высушивали всю Вашу амуницию за час.

Нам, квартирующим у местных поселян, этот час ещё надо было выкроить после ужина (если повезёт с местом в сушилке). А потому мы обременяли мокрой одеждой «хозяйские» печи и устраивали постирушки, когда нас стали любезно приглашать в «свою» баню помыться.

…Так или иначе, от носков шла несусветная вонь – и от заскорузлых и стоящих колом у кровати, под которую мы их снимали, и от «свеженьких». Причина простая и банальная: сапоги-то изнутри вымыть и избавить от запаха было значительно труднее. Просушить после этого – тоже проблема. А на следующее утро идти в мокрых – однозначно – стереть ноги до кровавых мозолей.

;

Видели мы эти мозоли у несчастных лоховатых пацанов (девочки более аккуратны и внимательны к себе). В медпункте их не могли залечить, потому что обладателям мозолей на следующее утро надо было опять ковылять в борозду. И вечером приходилось повторять процедуру санобработки. И следующим вечером – тоже. Пока юный организм не справлялся сам.

Ну а если не справлялся?

Ни в коем случае! Болеть было нельзя. Особенно: болеть высокой температурой, кашлем, воспалением лёгких и прочими дизентериями. Такие болящие почти приравнивались к дезертирам (а я уже писал, чем каралось дезертирство) и, в лучшем случае, отправлялись на вылечивание в больничку Кырска.

Вот уж куда совсем не стоило попадать! Лучше подыхать в отряде!

Как и в годы Великой Отечественной войны, наша медицина продолжала славиться поставленными на ноги раненными и увечными, которые возвращались в строй, в отряд, дня через 4-5-6 (зависело от тяжести недуга). При таком раскладе клеймо полу-дезертира снималось и вернувшийся, наоборот, начинал светиться в ореоле героизма и трудовой доблести.

В любом случае – живым или полудохлым – ты должен был достоять до конца.

Узкоколейка в Боярке маячила нам из школьной программы . Только тогда Городу нужны были дрова.

А сейчас Городу дрова не нужны. Нужна картоха.

…Ой! То есть еда у них была?! Тогда, в Гражданскую, когда геройствовал Павка…

;

Носки больных мозолями не воняли. Они пахли медициной.

Нет, я не нюхал носки своих товарищей специально. Просто в редкие перерывы каждый стремился – если не идёт дождь – прежде всего снять сапоги и дать простор и прохладу ногам. Ну а если дождь шёл, носки надо было просто выжать. И снова надеть.

Не учуять этот запах было просто невозможно.

;

…Однако, мы оставили бригаду проходящей мимо аромата свежескошенной картофельной ботвы. Делала этот аромат специальная машина, которую тянул трактор «Беларусь». Ботва, измельчённая в крупную крошку, отлетала в кузов ползущего рядом с трактором грузовичка, или просто рассеивалась по полю. Этот запах означал, что дня через 3-4 мы придём на благоухавший участок, и будем укрощать наши гоны тут, ближе к общаге…

А сейчас нам идти к горизонту, туда, где застыли в ожидании юной армии чудо-машины – маципуры – гигантские, тянущиеся за трактором ножи, вспарывающие землю на глубину 25-30 сантиметров и подающие её на специальные элеваторы с прутками, через которые земля просеивалась и возвращалась на место. А поднятая картоха падала позади маципур на пуховую, мягонькую, как специально приготовленную для этих упитанных королев, подушку свежего гона.

;

Тут можно снова перейти к звукам.

Незабываемый звук – трескотня маципурных элеваторов, работающих по тому же принципу и так же громко, как танковые гусеницы. Первые английские танки с их широченными огромными гусеничными движителями чем-то похожи на наших юрких, грохочущих помощников. Они точно эволюционировали из одной ветви механических слуг человеческой цивилизации.

…Звук рельса, в который бьют железным прутом, обозначая перерыв на обед. Это жёстко – по времени. Это нельзя отсрочить или передвинуть на «пораньше». Обед завязан на столовку. А столовка работает строго по часам.

А вот звук окончания работы – тот же рельс – не всегда звучит для всех. Нет, он звучит на весь отряд. Но бригадирам виднее – выполнена ли дневная норма. Наша Шестая – пару-тройку раз оставалась в поле и на полчаса, и на сорок минут позже ласкающего слух вечернего гонга. Мы дорабатывали своё и возвращались в деревню по темноте, к остывающему ужину. К ужину без добавки.

;

А завтра поутру, во влажном и пахнущем пригоревшим молоком полумраке столовой – снова жидкая манка или жидкая пшёнка. Или крупно покрошенная варёная картоха. И неувядающий, созданный местными гениями, лозунг, увековеченный на плакате над «раздачей»: «Ешьте манную кашу: она избавляет от тайных пороков!». Если не ошибаюсь, афоризм был подписан. «В. Лившиц».

Плакатов с подобными, бодрящими нас лозунгами, много. Они натыканы на всех, белёных извёсткой, столовских стенах…

Да! Всегда – в первые полторы недели колхоза – столовка пахла свежей побелкой. Потом этот запах исчезал: мы уносили его с собой на поля. И в дальнейшем нас радовали тут только пищевые ароматы. Привычные – то капустного супа и манки, то кусковой картошки в подливе, очевидно сделанном из банки тушёнки и 20 литров воды. То аромат праздничного (ура ему!) какао!

И однажды, последним днём, вызывающие обалденное чувство домашности, запахи поджаренного теста, когда родные и любимые поварихи под конец страды балуют нас оладушками с целой ложкой пусть и немного разбавленного, но сгущённого молока.

…И как его не разбавить? Ведь нас – армия. За длинными столами - 5 бригад борозды и грузчицкая бригада (либо дегустирует нашу жратву за шестым столом начальство и другой командно-административный персонал). А потом – вторая смена. Ещё 5 бригад и вторая бригада грузчиков. И все они – в очереди у раздачи. И сгущёнка должна ни в коем случае не тянуться тоненькой липкой струйкой. Она должна мгновенно слетать с ложки на Ваши четыре пригоревших оладья.

…Плакаты на белёных стенах, вообще работа комиссара и его помощников, ювелирно балансируют на грани. Нам надо дать почувствовать – какие мы герои. Но при этом – не перешагнуть за… Не дать героям поверить, что они – нечто исключительное и, потому неприкосновенное, как, например, герои эпосов, о которых нам скоро поведают на лекциях преподаватели. Немножко стёба, немножко грубоватого юмора, чуток цинизма. И все мы становимся одной семьёй. Навсегда.

Ну, по крайней мере, надолго…

1.7. Происхождение вида.

Запах резиновых перчаток.

Нам было сказано на собрании абитуры в универе: запастись как можно большим их количеством. Резиновыми медицинскими; более солидными, приобретавшимися тогда для садоводческих работ; и ещё более крупными и толстыми, монтёрскими. Под них велено было купить и одевать обычные, матерчатые, «перчатки для хозяйственных нужд».

Работа в перчатках сильно сближает людей.

Например, идёт дождь. Сентябрь ушёл за 20-е числа и дождик – не редкость. Вы давно привыкли к трёхкилограммовым гирям не отлипающей грязи на каждом сапоге. Но вот что плохо: все Ваши запасы резины н; руки закончились. Порвались. И Вы начинаете с утра в матерчатых, «дляхозработных». А что делать?..

И перчаточки Ваши, конечно, быстро пропитываются грязью. Соскальзывают со схваченной привычным движением картошки. И уже картошка летит мимо ведра, заставляя Вас сдать назад, поднять её и вернуть туда, где ей полагается быть. Но – самое страшное! – перчатки Ваши начинают соскальзывать и с пальчиков. С грязных и мокрых Ваших заледеневших ручонок. И повисают на них слипшимся бесполезным комком.

Соскользнут с большого пальца – и исчез Ваш отработанный десятками тысяч однообразных движений хват. И Вы уже – даже не четверть браздаря. Вы – ноль, да ещё вредящий ноль. Это – не по злому умыслу, конечно, но всё равно – из-за Вас и Вам подобных после зачистки поля нужна подборка. Повторное прохождение убранных гектаров. Понятно, что некоторые картофелины случайно втоптаны или не примечены бойцами и со справной амуницией на руках.

Но большая часть подборки – это всё-таки вина сбившихся с ритма по разным причинам браздарок и браздарей. И главная из этих причин – соскальзывающее в дождь с рук, грязное, не защищённое резиной, купленное в строительном магазине Вашим заботливым папой нитяное барахло.

И в миг отчаяния и слабости, в миг паники, к Вам подходит девушка Надя – не бригадир и даже не помощник бригадира, а просто человек с большим и горячим сердцем – и протягивает Вам новенькое хирургическое, обеспечивающее и тонкую чувствительность, и тепло пальцев, РЕЗИНОВОЕ чудо.

Да, придётся потратить время на то, чтобы метнуться к дороге, отмыть в луже свой нитяной ужас. Потом ещё время – чтобы долго, но умело (не дай Бог надорвать!), натягивать белый, пахучий (благоухающий) шедевр на тёмно-серое нечто…

Но вот Вы уже в строю и Ваш чёткий, выверенный ритм гонит Вас вперёд. Грохот картофелин, градом несущихся из-под Ваших сноровистых рук в пустое ведро, подымает в душе радость. Беспричинную радость коллективного труда.

Да, классики марксизма в чём-то правы: труд сделал из обезьяны человека. Но Настоящим человек стал только в результате труда в коллективе.

И никак иначе.

Потому что, и в жару, например, без коллектива – никуда.

Потому что Вы с бригадой – в точке Загоризонта. И возить вас в автобусе на обед в столовую, а потом обратно – это потеря драгоценного времени, а главное – ещё более драгоценного темпо-ритма.

И вам привозит всё в термосах на телеге с лошадью Бимкой потомственный «лошофёр» Телёнков. Он бредёт рядом с телегой достаточно медленно, иногда понукая Бимку и ударяя её тихонько вожжами. И приходит в расположение бригады сильно поздно, когда реально обеденное время подходит к концу.

Лариса, Ваш бригадир, виртуозно «обкладывает» Лёху Телёнкова великолепным русским матерным. Тут некого стесняться. Тут все свои и всё – по делу…

Но дело уже не поправишь.

Этому раздолбаю через 10 минут надо возвращаться обратно, с рапортом о накормленной бригаде.

Бригада быстро раскладывает всё на клеёнке (от дождя – на всякий случай – всегда носится с собой).

А Вы замешкались! Вы не только не можете помочь бригаде, Вы просто рискуете остаться полуголодным. Потому что в жару – а такое случается в отдельные сентябрьские дни – Ваши матерчатые перчатки намокают изнутри, а Ваше резиновое чудо раскаляется снаружи. И от этой беды пальцы и суставы разбухли неимоверно. И ни Вы сами, никто другой, не в силах освободить Вас от несъёмной, непонятной Божьей кары.

Как итог: в силу Вашей природной чистоплотности, хлеб Вам теперь брать нечем. Ведь не этой же, воняющей резиной, грязью!

А хлеб – это б;льшая половина питательного рациона рядового браздаря.

Заметьте, Вы страдаете меньше всех. Ну, пошвыряете алюминиевой ложкой в голодный рот жидкий супчик и кусковую картошку (а кому надо, находясь в наряде после трудового дня, резать её мелко; просто разевайте рот шире). Ну, запьёте всё сладким чаёчком…

Наверстаете свои калории за ужином!..

Но неизбежно у голодного браздаря падает производительность труда. И может от этого пострадать вся бригада. Особенно, если Вы – её проверенный и самый скоростной во всём отряде лидер.

…Вам дают миску с супом. Вам вставляют в опухшую кисть, обтянутую грязной хирургической резинкой, чистую ложку.

Хлебать-то Вы можете!

И вся бригада начинает трудиться вокруг Вашего алчущего рта, успевая вслед ложке досылать в него своими условно чистыми руками ароматнейшие куски свежего хлебушка.

Только бы Вы были сыты!

Вот такой коллективный труд и создал когда-то настоящих Людей!

А Телёнков – питек;нтроп и чмо ползучее!

1.8. Подъём.

Что-то засиделись мы тут, возле перчаточек.

А ещё ж столько запахов вокруг! Столько звуков!

С самого утра. Даже немного раньше. Ещё когда Вам не понять – спите Вы или уже дремлете.

По скрипучим половицам общажного коридора бухают сапоги Завхоза Алика.

…Когда где-нибудь включают песню Окуджавы и в ней слова: «Вы слышите, грохочут сапоги…», – Вы воспринимаете её не так, как хотел автор. Со всем почтением к его жизни и творчеству: не это есть правда об общей беде. Всё, что Вы узнали от фронтовиков, которые вернулись живыми с передовой…

Которые резали, душили… Которые стреляли и убивали врага…

Которых душили и резали, которых безнаказанно накрывали миномётами прямо из близеньких вражеских окопчиков…

Всё, что Вы поняли из рассказов воевавших на передовой Ваших родственников – ветеранов Великой Отечественной, из слов «афганцев» и «чеченцев»… Всё это не может лечь в текст. Ни в прозе, ни – поэтический…

Это – просто бухают сапоги Алика, который идёт в радиорубку, включать всем побудку. Радиорубка – в конце коридора. И комната – на 40 человек; 20 двухэтажных кроватей с молодыми, здоровыми, храпящими и пукающими вечерней гороховой кашей, парнями – тоже в самом конце, у сушилки и радиорубки напротив.

Слышен каждый звук: приставлены по-армейски каблук к каблуку возле двери; поворачивается ключ в замке; три-четыре шага внутри; гудение усилителя… Шипение…Пошла пластинка! Вот сейчас рванёт!...

«Мы все спешим за чудесами,

Но нет чудесней ничего,

Чем та земля под небесами,

Где крыша дома твоего…»

Громко. Душераздирающе. Душевно.

В самый раз, чтобы проснуться, сбросить своё ноющее тело со второго яруса, выматериться, и начать одеваться. Извини, Юра . Ты не заслужил…

Это – не тебе, это Алику, Командиру, Комиссару, Командиру Сводного отряда, а также Телёнкову, тем дармоедам из комиссарской и чуть-чуть – отрядному Куратору…

…!

Всего три слова – на всю компанию! И, заметьте, целых два – вполне цензурные…

«И если вдруг тебе взгруснётся…»

Уже треть обитателей ночлежки привела себя в вертикальное положение. Вставать надо быстро. В сортире всего 4 «очка» на каждой из половин. И у девчачьей его половины всегда очередь… Да и пацаны тоже должны оправляться быстро-быстро.

И у краников для умывания – тоже очередь. А потом надо бежать занимать очередь у раздачи на свою бригаду, накрывать завтрак…

Но до этого ещё – ох, как далеко!

Минуты ещё три…

;

Пластинка – утро за утром – стопорится в одном и том же месте: «Мир полон радости и счастья…». Всегда – тут! Казалось бы, можно сменить пластинку. Но – не в комиссарских это планах. Это программная песнь. Песнь Песней нашей колхозной Библии. С нею, как бы ни было горько отрывать свои головы от подушек, снова хотелось жить и работать. Потому что вожделенная крыша дома твоего была где-то вдали. Но – была! С яичницей из трёх (нет – из пяти; нет – даже семи!) яиц в шкворчащей весело родительской сковороде. Дом был. И ждал тебя…

;

Ах, эти яйца! Яичница была вожделенным предметом мечтаний. В разговорах в борозде она занимала почётное третье место после любви и песен. Может быть, оттого, что резко не хватало белка.

Не хватало любви, не хватало музыки, поэзии, прекрасного.

И не хватало белка.

И, уже после колхоза, между поездами из Кырска в Свердловск и из Свердловска – на 2 дня на родину, к папе и маме, Вы, сидя в ресторане, тогда ещё существовавшем на нашем грешном вокзале, гордо бросаете официантке:

– Яичницу. 5 яиц. Средней прожарки. На все!

И мятые два рубля на столик!

;

Иголка никак не могла перескочить с «мира радости и счастья» дальше. Иголка не шла…

– Бля-а-а-а-а-т-т-т! – с кавказским акцентом, громко, на всю общагу, орал, уходящий было по коридору, Алик.

И каждое утро: слышен его бухающий бег обратно, с половины пройденного – назад; треск передвигаемой грубо иглы и завершающие слова песни – «…так прекрасно возвращаться».

Это могло достать кого угодно. Из утра в утро – 6 дней подряд.

– Б…т! – и топот по коридору…

– Б…т! – топот…

– Б…т! – и снова бежит мамонт…

Доставал не мат в почти женской общаге, не плохо спланированное действие в радиорубке.

Командира достала рушащаяся партполитработа в Его отряде.

Шесть дней!

И хотя Завхоз был лицом священным и неприкосновенным – в любом колхозном отряде; даже для Командира! – на седьмое утро, после:

– Б…т!...

Все слышат командирские шаги и спокойную, тоже немножко матерную, но тихую, констатацию:

- Задолбал, Алик. Наряд!

Это неслыханно, но это тоже – с нами: Завхоз вечером чистит картошку, вместе с очередной наряженной бригадой!

Все следующие утр; Алик караулил пластинку и со скрежетом сдёргивал иглу дальше, со злополучной бороздки…

«…рай родной милей всего.

И так прекрасно возвращаться

Под крышу дома своего.

Под крышу дома своего».

Так песня становилась ещё душевней.

1.9. Кто, если не мы…

Колхозный магазинчик всегда закрыт. Он практически на соседней улице, через два – так их! – дома от общаги. Но он закрыт и в семь утра, и даже в восемь! Он закрыт и в восемь вечера! Дверь перечёркнута решительно длиннющей железной полосой с амбарным замком.

Он работает, но нас нет рядом. Нас нет рядом всё утро, весь день и весь вечер. Тамара – продавщица и по совместительству учётчица на Зюрзе – открывает заведение после 10 утра. И держит его открытым до 13.00. А потом уходит на станцию; продолжать зарабатывать свой хлеб. И мы шагаем на обед с поля мимо этих жёлто-коричневых, со ржавой железной полосой поперёк, дверей…

А сколько там интересного и вкусного внутри!

Оно – для местных жителей. Оно покупается днём. Легально, за деньги, из рук в руки, если товара много. Или – по доверенности, тайно, только своим. Когда товара мало и он дёшево стоит.

Мы знаем столько магазинов в нашем Городе! Мы знаем и пробовали столько вкусных вещей к нашим семнадцати…

Мы знаем к нашему возрасту и путём нехитро проведённого в бороздах опроса:

– 85 сортов газировки – по разным уголкам СССР;

– 43 (разного вкуса и рецептуры) сорта колбасы «Молочная»;

– ещё больше оттеночков и нюансов – колбасы «Отдельная»;

– десятки принципиально отличающихся друг от друга колбас с одинаковыми названиями «Охотничья», «Ливерная», «Чайная»;

– бессчётные вариации – вам и не снилось, уважаемые потомки! – обычной колбасы «по два двадцать»…

<Сравните это с современным изобилием: КОЛБАСА с твёрдым вкусом глутамата натрия (разных названий твёрдо- и сырокопчёные), КОЛБАСА с немного менее твёрдым вкусом глутамата натрия (разных названий сервелаты и так называемые полукопчёные), КОЛБАСА с мягким, жидковатым вкусом глутамата натрия (разнообразные варёные)…>

… – мороженое!!!

Ёкарный бабай!!! Не травите душу!!!

Господи!!!

– 84 сорта только московских шоколадных конфет;

– а ещё ленинградские, куйбышевские, местные Городские и совсем экзотические, со всех концов огромной и шоколадообильной нашей великой Родины;

– никтонесчитаетсколько сортов карамелек, тянучек и леденцов, пряников, печенья, халвы…

Ооооо! Халвы!!!!!

В огромном брикете, от которого продавщица откалывает-отрезает большим ножом истребованную порцию…

«Мне – полтора килограмма, пожалуйста!»

Даже сейчас слюна переполняет рот и сглатывается.

Закрыто! Нет никого в магазине.

;

Пятая бригада! Стратеги! Мозг;!

Второй обед – а их будет пять! – вся столовка наблюдает одну и ту же картину. Пятая бригада накрывает себе.

Жидкий борщ – в двух большущих кастрюлях на стол, чтоб не расплескать.

20 глубоких мисок под «первое», а когда оно съедается – со своей миской, к раздаче! За «вторым»!

4 плоских миски под хлеб. В каждую – по ювелирно распластанному хлеборезом кирпичу всемуголовы.

Три мисочки со свежим луком, очищенным и порезанным на 4 части.

Лук – это подарок. Оставлены «сентябрю» 20 сворованных у государства августовским отрядом двадцатикилограммовых сетки этого продукта. Без них ежедневная варёная крупнокусочная картошка не лезет в глотки.

Всё, как у людей.

Но!..

Мы же следим! У нас намётанный на еду, цепкий и всепроникающий взгляд. Который видит иногда даже сквозь доски раздачи, отделяющие кухню от жрального зала, как Алик кушает тушёнку прямо из вскрытой им железной банки…

Зачем Пятой – ещё 4 пустых глубоких миски на столе?!!

Наступает чай. Бригадир пятой, девочка Женька, достаёт откуда-то из складок одежды большой полиэтиленовый мешок и раскладывает в каждую из пустых мисок – мы замираем! – по 15 штук шоколадных конфет.

…Аж по три штуки!

Каждому!!!

Стратеги! Мозг;!

Пользуясь своим знакомством с поварятами, на 10-й день страды, когда уже невыносимо желание организма положить в рот сладкую карамельку…

– и сосать её до исчезающей «в нет» пластиночки…

– и потом – ещё долго чмокать языком, сохраняющим вкус…

– и потом – уже просто вспоминать и мечтать…

Пятая сговаривается. Поварята, которым – единственным – выпадает лицезреть вожделенную открытую магазинскую дверь, сообщают, что завезли туда, и лежат там невостребованными шоколадные «Мишки…».

Не косолапые, а северные . Ни с чем не сравнимого вкуса. С орешками и вафельками, покрошенными в шоколадную крем-пасту. Которые не прекращали выпускать даже во время блокады герои–ленинградцы!

Лежат…

Местным – дорого. Это одни из самых дорогих шоколадных конфет СССР. Дороже – только трюфели.

Поварята тоже не решаются купить себе… 200 грамм – мало. Только попробовать... А на килограмм уже ни у кого не хватает жалких остатков личных средств.

И Пятая бросает клич.

Нет! Не клич. Как всегда, на Руси – шапку по кругу. Кто кладёт последний рубль, кто – пятёрку, кто – даже «шесть-сорок восемь», мелочь тоже считается…

Только – тайно. Чтобы никто не успел раньше.

А что? Они в своём праве!

Это была их идея. И они сделали это!

Целый ящик конфет. Большая коробка из гофрированного картона, полная шоколадных конфет, донесена поварятами до общаги и сгружена под Женькиной койкой.

Стратеги! Будущие доктора и кандидаты наук, будущие учителя высшей квалификации, будущие следователи, художники, кораблестроители, предприниматели и воспитатели младших, средних, старших и подготовительных групп.

Элита моей страны!..

Пять дней блаженства. Пять дней театрального зрелища. Пять дней триумфа.

Ведь это – не просто конфеты. Это вызов всему, что официально и, потому, не сильно человечно. Вызов порядку вещей, при котором мы не можем войти в магазин и купить себе то, что хотим. Вызов установленным правилам раздачи сладкого – только за победу в соревновании бригад, только раз в пятидневку, только килограммовый торт на 20 душ.

И вызов рутине дня.

Мы сами придумали – как! Мы устанавливаем собственные понятия справедливости и прижизненного воздаяния! Мы (и только мы) учреждаем Праздник в обычный, будний, трудовой наш день и делаем этот праздник длинным-длинным.

Ещё до ваших «куршавелевых» и никому из народа не нужных десятидневных январских лентяйных выходных!

;

Пятая! Мы все считали!

5 дней. По 3 конфеты на хайло. Вас двадцать! 60 умножить на пять – равно триста. Триста конфет – это 4 килограмма 300 граммов.

В коробках – стандартных советских коробках – 5 килограммов.

700 граммов не хватает…

Пятая!

Мля!

Куда делись у вас ещё 49 штук «Мишек на Севере»?!

Снимите гриф секретности, уже можно. Скажите честно…

Молчит Пятая бригада.

1.10. Банный день.

– Отряд!..

Командир делает длинную паузу и все 200 бойцов замирают…

– Сегодня банный день. Работаем – как обычно. Норму сделать к 17.30! В 17.30 все выдвигаются к общежитию. На сборы – 15 минут. Не позднее 18.15 автобусы выезжают в Кырск – с вами или без вас…

Народ радостно выдыхает. Прошло 10 дней страды. Все в той или иной степени заросли грязью. Как обходятся девочки – не знаю (до сих пор). Но в наличии только холодная вода в умывальнике.

Предполагаю, что некоторые бригады договариваются с поварятами и кипятят себе кастрюли…

Прошло 10 дней однообразной работы. И хотя силы в молодых организмах ещё есть, однообразие выматывает.

А нас везут в город!

А в городе – не только баня! Там – люди в цивильной одежде! Там автомобили и автобусы не сельскохозяйственного назначения! Там, может быть, если кому повезёт – открытые настежь двери магазинов с едой и напитками!

…Не спиртными напитками, конечно. Командир в своей краткой речи даже не упоминает проблему.

В отряде пить можно. Можно даже пить много, в свою силу.

Нельзя 2 вещи.

Первое: нельзя покупать спиртное. Ни в Чувашковском магазине – через третьи руки. Ни у местных самогонщиков. Доказанная покупка – исключение из отряда.

И второе: нельзя попадаться пьяным. На глаза или в руки: Командиру, Комиссару, Замку, Куратору отряда, некоторым Бригадирам (мы знаем – каким!). Попал – исключение из отряда.

Поэтому у местных мы ничего не берём И молоко – тоже! Категорически! (И с ним – вплоть до исключения. Дизентерия в отряде никому не нужна!).

Поэтому мы никогда не пьём запрещённых напитков.

Их пьют всегда другие – плохие – парни. Или девчата. Пьют сырое молоко. Пьют водку, портвейн, первач. Алкают брагу местного производства, самый дешёвый в стране и потому недоступный даже в тутошнем магазине «Солнцедар». Но «Солнцедар» есть у всех аборигенов. Всегда. Ящиками. В каждом справном доме. А потому он есть и у нас…

У меня нет!

Я вообще не пью. А на молоко у меня аллергия.

Перегаром воняет? Это я яблочко съел только что. Угостили. Это у меня специфический состав слюны с рождения.

Да, врачи сказали… Ферментирование – прямо во рту начинается…

За всё время страды я не знаю ни одного случая нарушения этих двух правил…

ХОТЯ…

В каждый данный момент каждый десятый боец был подвержен греху…

Командир! Ты мог с чистой совестью проводить децимацию в любую, данную тебе Богом, властную секунду!

;

–…с Вами или без Вас, – заканчивает Командир речь.

– Бригадиры! Ко мне! Остальные – в свою смену – в столовую!

Этот день – на подъёме. Никого не надо подгонять в борозде. Само идёт! Да, рабочий день аж на 2,5 часа короче. Но парадокс банных дней: почти все бригады к 17.30 выполняют дневную норму.

Одна или две – не укладываются. Но редко… Доработают завтра. Сократят перерывы, не будет водопоев, задержатся после вечернего гонга, но обязательно выравняют своё отставание. Нельзя по-другому. Никому не улыбается внеочередной наряд на кухню.

;

Обед подкатывает лихо, как такси по вызову. А там – жалкие 3,5 часика враскорячку! И очень быстрым шагом – по дороженьке, к родной деревне, в ждущую бойцов прохладой в этот жаркий сентябрьский день общагу, к любимым кроваткам и к семейному, ещё пахнущему малой родиной, рюкзаку с пакетом…

У большинства мыльно-рыльное приготовлено ещё с «послезавтрака» или с «послеобеда». Да и много ли там готовить?! «Зубры» уже поведали нам, что постирушек не будет – помылся сам, уступи шайку товарищу и выходи строиться!

Поэтому – автобусов ещё нет, а мы – вот они, роимся…

Нет, скорее, табунимся. И роем копытами с присохшей к каблукам грязью редкие проплешины конотопа между общагой, умывальником, сортиром и столовой.

Все – с почти одинаковыми, но разных цветов, полиэтиленовыми – домашними! – мешочками.

Маленький пакетик с мылом в пластмассовой оранжевой мыльнице, с чистыми носками, трусами. И даже трико и футболкой – у кого есть. Просто походить вечером во всём чистом. На ужин – и до самого отбоя!

А, считая ночные часы сна, ты чист и благоухающ земляничным мылом…дай посчитаю. С семи… Восемь, девять, десять…

Ты чист и свеж, ты почти…Одиннадцать часов – ты почти!...

Не успеваю додумать – почти кто я?

Не укладываюсь… Во всё это, бесценным даром брошенное нам, мне, время.

За общагу подруливают автобусы.

;

Ещё один памятный звук – звук изношенного, работающего на последнем пределе, воющего и визжащего на третьей передаче, автобусного мотора.

Да, местные Шумахеры способны разгонять свои древние колесницы по полевым дорожным колдобинам до 45 км/час. А на коротком асфальтовом отрезке в Кырске и до шестидесяти…

Шумахеру ещё вообще 11 лет. Мы не знаем – кто такой Шумахер… Кто он такой и что привело его на эту страницу?..

Трать-тара-рать!!!

Нет, сегодня ни одна мысль не додумывается до конца.

;

Вообще, в борозде, ни одна мысль не является конечной. Ты думаешь с утра о маминой котлете. О том, как она смотрится среди соседок по сковороде. О том, как ты её прокалываешь вилкой и из её жаркого нутра выступает бесподобного вкуса…

Нутра – с утра… О чём это я?..

Мамина котлета. На сковородочке. В соусе, наполовину закрывающем её. По юбочку. Раз…Два…Семь котлеточек и все – по юбочку…

Сглатываешь. Не соус, а полный рот слюны.

Уже с восьми до десяти ты грезишь котлетой. Бросаешь сноровисто картошку в вёдра, наполняешь их одно за другим, вместе с твоей напарницей Наташей. 4 ведра, восемь. Девятое. Пустые вёдра кончились. Бежишь высыпать к рядку бригадных мешков.

Два ведра в одной руке, два – в другой…

<Мастер-класс для ни хрена не умеющего нынешнего поколения! Как донести, не потеряв урожай, 4 ведра картошки в двух руках…

По очень неровному полю.

Быстро! Эффективно! Дорого! (я дорого беру!).>

Две ходки с нашими вёдрами. Натаха тоже подтаскивает одно. Спешат к мешкам со своими вёдрами другие браздарки. По ведру в каждой руке…

Им надо помочь, донести и их добычу, оставленную на рядке. Ещё 4 ведра – ходка…

Что – успеваешь, а что и – нет…

Парню надо шустро быть у мешков, освобождать вёдра, вываливать картоху в мешочный зев, который держат пока браздарки.

Но вот уже вёдра освобождены тобой, и браздарки уходят к рядку. Натаха тоже уходит - с пятью пустыми. И ты остаёшься один; и четыре полных ведра. Как раз: пересыпать их содержимое в один – ещё один! – мешок счастья.

<Мастер-класс для ни хрена не умеющего нынешнего поколения! Теперь о том, как в одиночку пересыпать 4 ведра картошки в холщовый несамозаполняющийся мешок (или в сетку). Не просыпав ни штучки мимо.

Быстро! Эффективно! Дорого! (я дорого беру!).>

И бегом обратно, к Натахе, которая уже заполнила два из пяти вёдер, заполняет третье. Всего, стало быть, шесть пустых ещё у нас есть…

Это нашей Лариске ещё повезло, что у неё в бригаде три парня. Есть – по двое парней в бригаде…

Нет, это не Лариске повезло. Это мне повезло!...

Руки снова врастают в ритм уборки. А мысль, неубиваемая, тягучая, заполняющая собой всё пространство под скорчившимся буквой «зю» туловом, до самой коричнево-чёрной земли нашего гона… Земли с белобокими или розовобёдрыми картофелинами, выставленными напоказ… Земли…

Какую же мысль ты думал? Сейчас вот… С восьми. А уже 10 часов и надо, наконец, додумать её… Про что?!..

Ааааа… Мамины блины. С десяти до двенадцати – мамины блины. Стопка богато улитых маслом блинов. Чистыми пальцами…

;

«Трать-тара-рать!!!» - на этом мы остановились. Я отвлёкся.

Трать-тара-рать!!!

На этом мы остановились. Резко. На почти полной – километров 30 в час точно было – скорости этой колымаги.

Как вкопанные. То есть, ехали – было 30 км/час. Миг – и ноль. Ни тормозного пути, ничего: в СТОП!

Реакция у всех – как у «олимпиадной» сборной СССР по гандболу. Стоящие – крепко вцепились в поручни. Сидящие девчонки – упёрлись руками в спинки передних сидений и спружинили свой начинавшийся полёт.

Вмиг весёлая болтовня прервана. Стоим. Молча. В столбняке. Замерли.

Работает только мотор. Звук мотора! Мы начинаем слышать…

Кой чёрт?!

Парни, что стоят впереди, в первую секунду в недоумении. Они не только начинают слышать работающий, как ни в чём не бывало, мотор.

Они начинают видеть.

Чистое заоконное пространство в переднем стекле.

Пустое кресло водилы.

Пустой, без водительских рук, руль…

Мат-перемат! Не стесняясь браздарок! Да и как тут!...

…!

Мертвецки пьяный водила. Лежит под рулём в позе эмбриона, и вправду сливаясь – сразу и не различишь – с брошенной тут же ветошью для всяческих машиночинильных работ.

Парни, кто знает, нажимают нужную кнопку, открывая двери, и высыпают наружу.

Надо ж понять, что случилось…

И тут тоже, оказывается, ничего сверхестественного.

Чмо, потеряв при сонной отключке бразды правления, позволило автобусику съехать с дороги, На наше счастье дорога была проброшена через поля так, без кюветов.

А там уж нас намертво остановила вкопанная глубоко в землю железобетонная опора для столба, потерявшая своё деревянное продолжение в небо (вероятно, украденное для хозяйственных местных нужд).

Опора – коротковата, нестандартна, метра 1,5 высоты. Скорее всего, бэушная …

Ребята возвращаются. Остальные автобусы уже пылят на горизонте.

Закрываются двери.

Чьим-то грязным, но даже в таком состоянии брезгующим этого тела, сапогом водила отодвигается в сторону...

Живой, гад! Бесчувственный, но живой.

Пацаны немного нервничают, но держатся. Всё-таки все целы.

Чмо невменяемо лежит между сидений. Повезло ему! Не лежал бы поленом – получил бы в зубы…

Такая вот баня до бани.

Все молчат.

Едем дальше. Валерка за баранкой. Валерка – с рабфака. В армии он шоферил.

В проходе болтается тушка потенциального убийцы.

Ну, всё…

Всё.

Бог пронёс – и ладно!

Доехали. И просто, без эмоций все переступают на выходе из общественного транспорта через То, что пока по-прежнему звучит для нас в некоторой степени гордо.

Через То, что будет ещё какое-то время звучать эхом добра и справедливости наших школьно-литературных понятий.

Ну а что – баня?

Баня как баня. Все в банях были.

Человек 15 из двухсот успели забежать в магазин.

«Зубры». Знали – куда бежать.

Куплена газировка, карамельки, целый большущий мешок какой-то сдобы. Всё – копеечное – денег мало. Всё – не себе, всё – в родные бригады, на ужин.

В банный день ужин считается праздничным. На столах иногда выставляются полевые цветочки в подсалфетницах. Меню не меняется – кроме тех яств, которые опытные люди, наскоро вытираясь и не суша длинные прекрасные, кудрявые, но слипшиеся браздарские локоны…

Кроме тех яств, которые наши родные, почитаемые всей бригадой, почти мамочки…

Кроме того, что отбито с боем, мимо очереди: «Мы – студенты! Мы тут картошку убираем! Мы – в Чувашково! Автобусы уже уходят наши! Пожа-а-а-а-а-луйста!... Да занимали мы!..Ё-ё-ё-ё-ё-ё! ...ать!»

Да, возвращаясь в наш автобус.

Падаль милостиво повезли в родную деревню. Откатив к заднему сиденью

От Кырска до общаги автобус вёл Замок. У него почему-то были с собой права .

На обратном пути забилась в салон и окутала свежеотмытые тела поднятая транспортом пылюга. Она присутствовала с нами и по пути в Кырскую баню, но мы ж её не замечали, потому что...

А вот обратная пыль запомнилась – от обиды, наверно…

1.11. Атлантида.

Обижайся – не обижайся, а через 12 лет я снова в колхозе. Оставив свою «бригаду» в вечной работе, иду к Командиру, за разнарядкой…

Были такие раньше директорские посиделки. Примерно раз в неделю собирались в районо совещания при заведующем. И «бригадирам» 20 школ (ну и мне, заступившему на 2 года исполнять бригадирские обязанности в Доме детского творчества) сообщалось, сколько мы сделали и сколько ещё предстоит…

Иногда (чуть реже, чем раз в неделю) нам давали поговорить и помимо жёстких командирских указаний. На одной из таких планёрок Михаил Геннадьевич (председатель Совета директоров учебных заведений нашего района), уже после выданных на неделю приказов, развлекал нас цифрами и выводами проведённого в нашем районе социологического исследования. Тогда модно было привлекать в школы науку.

Слушали все в пол-уха. Да скорей бы уж к своим делам, в родные здания!..

Некоторые обстоятельства и факты, обнародованные Михаилом Геннадьевичем, противоречили сложившемуся у меня образу объективной реальности…

Был понедельник. Я дождался пятницы, пошёл к Михаилу Геннадьевичу в школу и попросил у него этот увесистый (А4-го формата) двухтомник – отчёт группы социологов. На выходные. И он дал, под честное слово (тогда не было электронных вариантов; это была одна из трёх напечатанных на машинке под копирку копий; первая хранилась у зав. районо; вторая – в бухгалтерии, как приложение к договорам и актам выполненных работ; и третья – у председателя Совета директоров).

Открыв и начав читать первый том, я понял, что держу в руках единственное мне известное свидетельство о существовании целого огромного затонувшего материка!

…И у меня это свидетельство заберут и запрут навеки в шкаф в понедельник утром, на следующей «бригадирской летучке».

С вечера пятницы до понедельника, в промежутках плотненького графика обычных домашних дел, я переписывал цифры отчёта (копир, конечно, был на работе, но порошок был дорогой, и копировать что-то для себя не входило ещё в мои понятия «правильности»).

;

Школа терпела поражение. Окончательное и бесповоротное. Много раз я озвучивал всё это потом - всё, что наковырял тогда из проведённого на совесть социологического исследования группы учёных (где-то у меня и их фамилии списаны). Настолько много, что уставал.

И отправлял меня Господь отдыхать. Вначале – на 4 месяца – в службу занятости, регистрироваться на пособие по безработице. Потом, чуть позже, – на целый год, опять на биржу труда. Полгода – по закону. И ещё полгода – по программе поддержки малого бизнеса (бизнес-план – защита – деньги; проблемы обналичить и правильно отчитаться нету – всему научило родное малопредсказуемое государство).

;

Школа – это большое социальное зло . И мы это знали ещё в 85–ом. А в 92–ом мне дали в руки факты, из которых следовал светлый путь системы образования к звёздам.

Почему мы всё ещё не там? Потому что я вам – не Маркс. И денег мне – сиди и пиши! – никто не давал. Потому что прошло совсем немного, по историческим меркам лет, двадцать семь всего – с моего манифеста 1993 года. Если Вы помните, Маркс с Энгельсом свой написали в 1848 году. Через 27 лет после этого (1848 + 27 = 1875) Володе Ульянову стукнуло всего пять годочков. Так что всё ещё впереди.

Что же меня поджидало на этих страницах?

Не знаю, кто будет это читать. В двух словах не расскажешь. Хотя, постараюсь – покороче.

Все мы учились в школах. Потом становились родителями учеников. Некоторые – учителями. Поэтому все примерно представляют недельную нагрузку на одного школяра – 30 – 36 часов. Плюс – домашние задания.

Давайте сделаем скидку на маленьких школьников и наброс на старшеклассников. И, чтоб легче считалось, выровняем всё, что касается нагрузки – до 40 часов. На каждого. В неделю.

Это то, что требует от нас государство и то, чем оно нас обеспечивает через систему образования, содержащуюся на наши налоги. Вы встаёте утром, будите свою «кровиночку», «завтракаете» её, проверяете портфель (пока Вам ещё доверяют это), отдаёте с рук на руки профессионалам…

И, может быть, потом, вечером после работы, помогаете «кровиночке» с домашним заданием (тоже – если и пока допущены).

Школа – она у всех под боком. Школ много. Учиться есть где. Машина работает – поэтому есть «у кого». Педвузы и непрофильные университеты штампуют сотни молодых специалистов…

В нашем районе тогда было 20000 учащихся. Школ хватало на всех. Это значит, что общий объём, как теперь принято говорить, «услуг», предоставляемых от государства юным гражданам составлял 800 тысяч часов в неделю (40 часов обязательных недельных занятий умножаем на 20000).

Так нужно, чтобы ежегодно миллионы учащихся завершали своё обязательное образование, поступали в вузы, колледжи и техникумы и получали профессии. И начинали свой трудовой путь, продолжая славные традиции и свершения предшествующих поколений.

Так нужно государству.

Оно получает от граждан налоги и создаёт соответствующую систему.

;

А что нужно девчонкам и пацанам? Все примерно представляют себе… себя. Свои желания и планы.

Но сколько это – в граммах?

Я читал. Граммы превращались в килограммы. Килограммы – в тонны.

Неосязаемые и никем не учитываемые тонны наших с вами желаний, мечтаний и устремлений!

Я посчитал.

Дышите ровно.

Двадцать наших районных школ ежедневно и год за годом трудятся на своих конвейерах. Прекрасно оснащённые (ну, кое-где), укомплектованные браздарями и браздарками, возглавляемые опытными бригадирами.

И каждую неделю всё это хозяйство, этот огромный отряд…

Эти тысячи отрядов по всей стране могут отрапортовать своим Командирам: мы снова справились!

Наша недельная норма – 800000 часов – честно выполнена. Происшествий нет.

;

Командир!

У меня ЧП!

Командир! Я тут с краюшку ковыряюсь! Вдали от «картофельных» бригад. Рою потихоньку садово-огородную мелочь.

Часов примерно на 20000 в неделю. Мизер, конечно…

Командир!!!

Я тут в перерывчик отошёл на минутку от наших гонов…

ЧП, Командир! Тут кто-то засеял ещё 750 тысяч часов. А убирать – некому!

;

750000 часов. Верти так, верти этак – столько и будет.

Вам этого хочется! И Вы говорите об этом тётям и дядям – социологам.

Огромный неразработанный рынок…

;

Проходит 27 лет!.. А – нет пока ничего на месте этого потенциального рынка!

Как было 20000 часов в неделю на все наши интересы и потребности – от родного государства, так и осталось. Ну, может, частный мелкий бизнес чуть прибавил к этому. Тысячи три – четыре. Но самоизоляция их легко палит.

Да, 20 – всё-таки есть. Из семисот пятидесяти.

«Есть такая партия!» - кричал я шесть лет. И должность позволяла. И, вроде, слышно было. Рановато начал.

;

Кто помнит теорему Пифагора – с доказательством? А кто помнит Татьяну Александровну, стоящую у доски с треугольником и мелом?

Кто помнит второй закон термодинамики и его следствия? А кто помнит Викторина Николаевича, рассказывающего нам эту сложную штуковину? И как под ним внезапно сломался стул, на который он опёрся коленом. И как Викторин рухнул на пол, продолжая свою речь; и, поднимаясь из руин стула, не прерывая себя на полуслове.

Так уж он любил свой предмет.

А мы учились вот этому. Не физике, а любви к физике. К биологии, к техническому переводу с английского на русский!

Вот Вы почему в школу ходили? Так надо было? Ну, это сначала, когда родители водили. И в конце, когда аттестат был нужен (а сейчас баллы ЕГЭ). А без этого «надо» – почему?

Потому что там Лёшка Звозсков, Сашка Павлов, Димка Дементьев… Потому что там – Оля Корчагина, Ира Болдакова, Надежда Николаевна…

А в остальном – школа принимает всех нас такими, какие мы есть. И выпускает такими – какими надо.

;

А у меня постоянно перед глазами два огромных рынка. Один – ухоженный и неплохо хранимый. С полнокровными многочисленными бригадами, убирающими – гон за гоном – своё поле. С объёмом оказываемых услуг (по одному из районов моего любимого Города) – 800000 часов в неделю.

И второй – «потенциальный», которому я служу очень большую часть жизни.

И на бескрайнем нашем поле, засеянном с таким же размахом, как «государево» – наша бригадка.

Гвардия.

Владимир Фёдорович, Яков Львович, Вера Петровна, Татьяна Васильевна, Людмила Владимировна, Людмила Николаевна, Михаил Александрович, Клавдия Афанасьевна, Алла Геннадьевна… И другие родные мои проверенные бойцы.

На огромном поле, которое почему-то называют дополнительным образованием. Хотя все мы (и Вы, уважаемый читатель) абсолютно точно знаем роль этого «дополнительного» в своей собственной, неофициальной биографии…

1.12. Маципурский спецназ.

Ну а следующая баня была через 12 дней и прошла без происшествий. И даже пыли не было – дожди лили неделю. Не помню ту баню…

Я ездил, но – так…

Прошвырнуться и помочь родной бригаде с з;купом.

Наша шестёрка, живущая у поселян, в сине-голубой хоромине по ул. Заречной,1, сильно обустроилась с бытом. Молодая пара – супруги с двумя детьми, один из которых, ссущийся (и, очевидно, не только по этой причине), был сдан куда-то в интернат, а второй пошёл 1 сентября во 2 класс местной школы – была близка нам по возрасту, задору восприятия действительности и неугасаюшему желанию получать радости и удовольствия во все места, в которые только возможно.

Мы быстро нашли с «хозяевами» общий язык. У нас были деньги. На водку. Потом – на местный самогон. Потом – на портвейн.

Сами мы подобрались непьющие. Андрей с Артёмом с раннего детства и всегда занимались спортом и потому – не любили…

Мы с Юрой Брагиным были из очень благополучных семей и как-то так… не воспитались.

Ну а биологи… А что, биологи? Им же по будущей профессии было известно, как реагируют на это почки, печень и другой ливер.

Зато Фёдор и Жанна – так звали этих Петра и Февронию – любили… Пригубить после трудового дня.

Они ещё берегли себя от употребления «с утреца»: была ответственная работа, были два спиногрыза, за которых приходилось переживать – так же надо! – и о которых полагалось заботиться. Был дом, корова, утки, куры, свинья, два поросёнка к зиме.

В общем, они пили редко – только по вечерам. Ну и по выходным – если никуда не звал сельскохозяйственный частнособственнический долг – можно было принять дозу спозаранку.

Фёдор вообще работал практически с нами. Можно сказать, в нашем отряде. Он водил маципуру. И считал своим долгом делать это трезво и аккуратно.

Не могу не выразить Фёдору здесь свою запоздалую благодарность!

Хоть сейчас, сорок лет спустя: спасибо Федя!

Спасибо! За то, что ты и в то время шёл наперекор общественному мнению твоей среды!

Твоей рабочей среды обитания. В которой редкий маципурщик шёл на работу трезвым.

Это были не злые люди. Они всё понимали: и меру своей ответственности за управление сложными и опасными – в непосредственной близости от юных студентов – агрегатами. И меру отчаянного риска, которому они могли подвергнуть и себя, случайно прикемарив за рулём.

Их организмам просто не хватало времени.

Они знали, что должны... Не могут, но должны! И несмотря ни на что, шли утром на смену.

Опухшие. Без мыслей и тонких чувств. Сжав – почти все стальные – челюсти. Передвигались к гаражу (трудно назвать гаражом машинный двор под открытым небом, ну ладно…), уняв дрожь в руках и слабость в коленных сочленениях стаканом водяры…

А что делать?! Немолодые уже. Под «сороковник» всем. Не то стало здоровьишко. И перестал слушаться организм, залитый с вечера «ноль-пятой», без закуски.

Вот и шёл в ход утренний допинг: кормили в деревне плохо, и восстановление сил шло с замедлением. Не как у нашей, уже упомянутой, олимпийской сборной по гандболу.

Посчитайте сами, у кого мозги не заспиртованы: ежедневная бутылка – это 3, 62 р. В месяц выходит 108 р. 60 коп. Можно и дешевле, но мы же – не алкашня запойная, не Генка Выгузов, которому 36, который питается местным дешёвым самогоном и скоро сыграет в ящик. Мы пьём очищенный напиток.

Итак, 108, 6 р.

Чтобы ежедневно закуской нейтрализовавать такое количество водки, надо жрать, как трактор «Кировец» – дизелюгу ! Рубля на 1,5 в день надо закуски.

Да, я встану после этого утром тяжело, но терпимо.

Но это ж – 45 рублей в месяц. А я остаканиваюсь перед работой – и с тем же эффектом, что от доброй еды – влив внутрь страждущего тела 150 грамм и мгновенно вернув себе скоординированную подвижность – за чистый рупь.

30 – в месяц. Экономия – 15 рублей.

Все бы так в стране считали!..

Такая элементарная арифметика была неосознанной, не проходила в виде оформившихся мыслей в головах маципурщиков и прочих трактористов, была инстинктивной.

О ней нам поведал тот же Фёдор. Спасибо тебе, Федя, ещё раз!

;

Маципурщики – это и впрямь какой-то спецназ тракторного батальона.

Они ведут трактор по борозде вслепую. Голова не держится и всё время падает на грудь, грудь падает на руль, руки безвольно падают в пустоту остальной кабины. Но ноги: на «подаче» – одна, на одном из тормозов – вторая (на том из них, который в случае неуправляемого юза уведёт трактор – с вероятностью в 85% – в сторону от основной массы студентов).

Студенты – суетливый народ! Они, иногда, когда в настроении, догоняют, вычищая гон за гоном, тракторные агрегаты. Появляются в опасной близости к врезающимся в землю ножам, к крутящимся на валах – с танково-стрекозиным клёкотом и железным шелестом – полотнам обоих элеваторов.

…Особо суетливые встают в 4-5 метрах сбоку от идущего агрегата, пропускают его и сразу набрасываются всей толпой на падающую с верхнего элеватора картошку.

Ох уж, эти герои!

…Да подождите вы! Плохо мне! Ой, плохо!

;

Но б;льшую часть дня маципурщик – вдали от этой суетливой шантрапы. В 50-80 метрах от подбирающего второй хлеб отряда, чтобы не дай бог – что…

Руль – крепко и надёжно придавлен упавшей на него грудью. А поле – бескрайнее, от горизонта до горизонта. И есть время – провалиться во тьму, черпануть там леденящей воды Стикса, хватануть этого смертельного ужаса подземного царства мёртвых. И вынырнуть обратно, в реальность, в стрёкот элеваторных прутков, рёв мотора, в гарь от плохого топлива, в машинномасельную вонь телогрейки и ватных штанов, в повисший в запертой кабине перегарный дух .

Слава Богу! Живой!

;

А бывало и падали «спецназы». Забыв, по халатности закрыться намертво в кабине. Зная за собой этот грех – провалы в памяти и сознании… Просто, забыв – и всё.

Но нет!

И тут берегли их святые угодники Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский и защитница жён этих бедолаг – Параскева Пятница. Присылали незримых ангелов-хранителей.