Флоту 300 плюс 25

Четвертой эскадры опора.

Великий сподвижник

Великой страны

И символа Флота – "АВРОРЫ".

(Эпитафия на надгробии Л.Д.Чернавина)

Проходя в очередной раз по Серафимовскому кладбищу Петербурга от могилы своих родителей мимо мемориала морякам-подводникам АПРК "Курск" к церкви Серафима Саровского вспомнил, как четверть века назад я ознаменовал 300-летие русского флота. (Или лучше россиянского?) Чуть дальше церкви, к югу, если свернуть влево, можно пройти к могиле славного адмирала (не путать с главкомом ВМФ) Л.Д.Чернавина, семья которого проживала в 1960-е годы в доме № 12 на ул. Савушкина через один подъезд от семейства Федотовых. В следующих подъездах жили контр-адмирал А.И.Ежлов, генерал-майор С.С.Молодцов. Вообще, в доме было много старших офицеров, немало преподавателей, находившейся поблизости Военно-морской академии (имени К.Е.Ворошилова, имени А.Н.Крылова, имени А.А.Гречко, имени Н.Г.Кузнецова). А в расположенном западнее нашего дома общежитии академии (дом № 14А) обитало множество слушателей из Китайской Народной республики и других соцстран. Советское офицерство задавало тон жизни двора моего детства и юности.

Военно-морская академия в 1945-60 годы носила имя выдающегося корабела А.Н.Крылова. По моему ощущению, не менее половины всех жителей дома № 12, так или иначе, были связаны с академией – сами или через родных. В первом этаже дома располагался детсад, через который прошло большинство живших в доме детей. В Новогодние дни в академии устраивались детские праздники с ёлкой и подарками, а на стадионе "Искра" (на месте нынешнего сквера при метро "Чёрная речка") бывали массовые гулянья, в частности, "Дни песни". Зимой заливали каток во всё футбольное поле с беговыми дорожками. Проводились соревнования конькобежцев и игры в хоккей с мячом, который звался "русским" (в отличие от "канадского", с шайбой). Отводилось время и для свободного катания. Запомнился один конькобежец-любитель, скользивший по льду в видавшей виды будёновке, отнюдь не клоунской, какие нынче бывают. Ограда стадиона в те времена была не уныло-чёрной, как сейчас, а имела детали, окрашенные "бронзовой" краской. В частности, наконечники копий и шары на столбах.

Вернусь, однако, к более-менее морской или моряцкой тематике. Ещё в дошкольном моём возрасте отец, капитан-лейтенант, бывший слушателем ВМАКВ им. А.Н.Крылова, по стечению обстоятельств был вынужден взять меня в летнюю пору с собой на некую шлюпочную тренировку для офицеров. На берегу Большой Невки прямо перед зданием академии на Приморском проспекте имелся, кажется, деревянный причал. Там меня коллективно усадили в шлюпку (шлюп? - бог весть). Офицеры были в простых синих робах (если, вообще, не в тельняшках), каждый владел персональным веслом по правому либо левому борту. Имелся рулевой. Я сидел где-то рядом с ним.

Чуть выше по Большой Невке от академии находится стрелка Каменного острова, где из Большой Невки вытекает Малая Невка, образуя обширное "водное зеркало", т.е. широкое водное пространство. По-моему, мы сплавали куда-то туда. Гребцы налегали на тяжеленные вёсла, рулевой что-то им выкрикивал – было весело. Невские рукава в те годы были живыми не в пример нынешним. Я видывал (не в тот раз, - вообще) на Б.Невке и буксиры, тянувшие плоты из брёвен, и мелкие рыбацкие посудины с сетями и рыбой, и ревущие подпрыгивающие на волнах глиссеры, лодки простые, лодки моторные... А вот гребцов, мокрых от пота, аки рабы на галерах, увидел вблизи в первый и скорее всего единственный раз в жизни. В здание ВМА им. Н.Г.Кузнецова отец привёл меня в последний раз уже в середине 1990-х, договорившись с каким-то знакомым "чином". Показал мне свою фотографию, висящую в коридоре, идущем вдоль улицы Академика Крылова. (Удостоен места в коридоре в качестве выпускника, имевшего учёную степень доктора технических наук.)

Пожалуй, затянулось вступление: хотел рассказать лишь небольшую историю, связанную с одним из контр-адмиралов, некогда живших в доме № 12 – Львом Давыдовичем Чернавиным (1928-2016). В "Прозе.ру" можно прочесть занятный рассказ Владислава Врублевского о Льве Давидовиче=Давыдовиче. (Могу предположить, что эпитафия на тыльной стороне надгробия контр-адмирала, представленная здесь в качестве эпиграфа, написана тем же автором). Все бывшие насельники нашего дома с большими звёздами сейчас покоятся на Серафимовском кладбище.

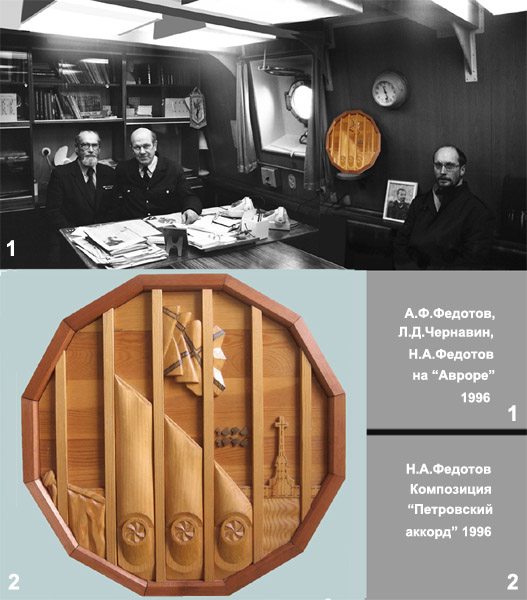

История такая. Отец, Александр Фёдорович Федотов, как и многие другие соседи по дому, приятельствовал с Львом Давыдовичем и когда тот был в академии, и когда наезжал с Северного флота, и когда был директором музея на крейсере "Аврора". В 1996 году в России широко отмечалось 300-летие русского флота, и я, как сын офицера ВМФ, внёс посильную лепту – создал "датскую" декоративную композицию "Петровский аккорд", представлявшую собой рельеф из древесины хвойных пород в форме правильного 12-угольника, соответствовавшего описанной окружности диаметром 43 см.

Первая моя попытка использовать тему парусника эпохи Петра I в скульптурном рельефе была предпринята, пожалуй, в 1968 году, когда я учился в тишкинской ДХШ. Рельеф был исполнен в пластилине в малом размере (не больше ладони) и просуществовал меньше года. Представлял он собой развевающийся флаг, в котором сквозными дырами был обозначен силуэт парусника. Помнится, наша учительница, скульптор Нина Григорьевна Сухорукова, оценила его положительно. Примерно в этом же духе я пожелал исполнить деревянный рельеф к 300-летию Российского флота в 1996 году. Но дело не заладилось, что-то мешало, спустя почти 30 лет, "войти в ту же воду". Изображение в виде дыр больше не радовало мой глаз, хотя нечто от так называемых контррельефов очень хотелось протащить в композицию. Я так рассудил: если увидеть корабль сквозь решётку какой-нибудь простой чугунной ограды, то в пластическом отношении это будет сродни контррельефу, а технологичность исполнения повысится многократно. Потом в сознании всплыло слово "аккорд", которое помимо основного своего значения употребляется в качестве названия комплекта гитарных струн. Когда моя пятилетняя дочка Наташа спросила, что же я изображаю из деревяшек, я в шутку ответил: "Это вид на Неву, парусный корабль и Петропавловку из моей гитары через розетку и шесть струн". Дочь заявила, что она немедленно залезет в мою гитару и всё проверит, - еле отговорил...

Наконец мой квазиконтррельеф "Петровский аккорд" был завершён в удовлетворительном для меня виде, и я стал думать, куда его пристроить к дате. С 1989 года я не участвовал в выставках и забыл, как это делается. Тут отец Александр Фёдорович и предложил показать мою композицию директору музея крейсера "Аврора" Льву Чернавину. Папа договорился с Чернавиным по телефону, и мы прибыли на легендарный "корабль революции".

Лев Давыдович принял нас с распростёртыми объятьями. Мельком взглянув на моё произведение, велел поставить его на полочку между иллюминатором и круглыми настенными часами. Для этого он предварительно перенёс стоявший там портрет командира корабля царских времён на приступку ниже уровнем. Нам с отцом контр-адмирал говорил, что на "Авроре" планируется ряд юбилейных мероприятий, и он подумает, как задействовать в них мой рельеф. Напомню, что датой рожденья петровского флота считается 30.10.1696 г., а описываемое мной происшествие относится к апрелю 1996 года. На раздумья директора-адмирала имелось полгода.

В каюту-кабинет, где нас с отцом принимал адмирал-директор, стремительно вошёл работник музея из отставных офицеров, может быть, заместитель Чернавина. Подойдя к полке с моим "аккордом", он строго спросил не то себя, не то нас троих: "Это что такое?" Отвечать было некому, и Лев Давыдович дружелюбно предложил своему подчинённому не волноваться, а переключиться на какое-нибудь актуальное музейное дело. Активист-отставник отбыл из каюты. Я сделал несколько чёрно-белых снимков аналоговой (само собой) зеркалкой "Зенит". Потом ещё несколько снимков на палубе, и мы расстались с адмиралом.

Прошло лето, прошёл юбилейный октябрь, и я решил, что пора забирать свою работу. Созвонились, договорились, встретились. "Аккорд" стоял там же, где был полгода назад. Что композиция делала эти месяцы на крейсере революции теперь уж некому вспомнить – хорошо, если постоянно была перед глазами адмирала – очень мне хочется так думать. По крайней мере, галочку за участие в 300-летии флота я себе поставил. Позднее "Петровский аккорд" участвовал в выставке союза художников "Андреевский флаг" (2000г.), где потешил моё авторское самолюбие, обосновавшись под работой знаменитого питерского керамиста Геннадия Корнилова. Далее "аккорд" экспонировался в СПб Доме архитектора на моей персональной выставке, потом в библиотеке на Ленинском проспекте...

Замыкая кольцо повествования, возвращаясь к мемориалу АПРК "Курск", отмечу, что в 2002 году во вверенном мне коллективе (группе) зодчих ВНИПИЭТа по моей инициативе в свободное от работы время было выполнено 4 конкурсных архитектурных проекта мемориала морякам-подводникам "Курска" (всех проектов в Петербурге набралось чуть больше десятка). С удовольствием назову архитекторов моей группы, представивших на конкурс свои решения мемориала: Анатолий Кондратьевич Гаврильчук, Алексей Викторович Калякин, Елена Леонидовна Никитина (3-е призовое место), Николай Александрович Федотов. Первое и второе места на конкурсе завоевали проекты неизвестного нам в ту пору зодчего - Геннадия Степановича Пейчева, чьи архитектурные решения и были реализованы на Серафимовском кладбище. А наши четыре проекта стараниями "питона" Нахимовского училища, начальника нашего строительного отдела Виталия Яковлевича Каджева были экспонированы в родном проектном институте и сочувственно встречены коллегами и смежниками.

Свидетельство о публикации №221102801100