Любая власть дана от бога!?. церковь и правозащита

И не смотря на десятилетия государственных репрессий, перестройку, и падение советского строя – правозащитники существуют и сегодня. Область их интересов по-прежнему лежит на стыке политики и социальной деятельности, часть из них активно сотрудничает с Церковью по социальной линии, часть же занимает последовательную антиправославную позицию, как, например, «Комитет по защите cвободы совести им.Льва Толстого» Якунина и прочие...

Приведем следующий пример, так Иеромонах МАКАРИЙ (Маркиш), клирик Ивановского Свято-Введенского монастыря, сотрудник тюремной миссии Ивановской епархии: «Мы не ангелы», говорил: – Я думаю ошибочна сама оценка, что отношения между Церковью и правозащитным движением у нас прохладные. В настоящее время Церковь меняет свое отношение к вопросу о правах человека, к их защите, к определению места защиты прав в православном мировоззрении, и отводит этим вопросам большое внимание.

Так в 2006 году на Всемирном русском соборе была принята соответствующая декларация, посвященная правам человека, инициированная именно Русской Православной Церковью, продолжается работа по разработке и прояснению этих вопросов. Стоит отметить, что Православная Церковь открыта обществу, и сотрудничать может со всеми кроме тех, кто ее напрямую отвергает. Если кто-то относится к нам плохо, то в этом повинны и мы, наша недостаточная активность в движении к обществу – так сказать наши грехи, ну и конечно их грехи – они ведь тоже не ангелы. У них тоже есть свои недостатки, плюс конечно недостаточная информированность, недостаточное их понимание сути Православной Церкви, ее места в обществе. Я жил в Штатах, и там такая же картина, там говорят, что «православная церковь – это самая большая тайна двадцатого века». Но там существует чисто традиционное политическое противостояние между консервативными христианскими церквями (например, католической) и «гражданиским обществом». У нас же такой борьбы традиционно просто нет! К тому же даже в Соединенных Штатах существуют примеры плодотворного сотрудничества широчайших гражданских слоев с широчайшими религиозными – как пример борьба с абортами, например. Так что и сотрудничество, и нормальные отношения между Церковью и правозащитниками в нашей стране – они конечно абсолютно реальны и возможны...

Не что подобное утверждал и Александр ДВОРКИН, специалист в области сектоведения, профессор ПСТГУ, глава центра свт. Иринея Лионского: «Защита прав человека всегда была заботой Церкви», вспомним сегодня его выступление :

– Есть разные правозащитники: некоторые находятся «по одну сторону баррикад» с Церковью, другие настолько в советское время увлеклись борьбой, что теперь уже вне борьбы и вне противостояния не видят смысла жизни. Когда обрушился главный объект их противостояния – советская власть, правозащитники в нашей стране стали искать против кого бы им еще побороться – сама логика противостояния привела их к такой проблеме. С другой стороны, нужно было найти и новый источник существования. Тогда разные организации, всевозможные международные антироссийские фонды, секты в том числе, предложили им неплохие средства. При этом логика этой части правозащитников в принципе понятна: нужно бороться за кого ни будь маленького и беззащитного, против, конечно, кого – то большого и сильного ( и с этим трудно не согласиться - авт.). Секты любят себя представлять в виде таких вот маленьких организаций, в то время, когда есть большая Русская Православная Церковь, «неподвижная», «косная», которая является «наследницей большевизма», и которая идеально подходит для роли «гонителя».

Если человек не желает самостоятельно задуматься – то он очень быстро принимает такую парадигму мышления, как и случилось с теми нашими правозащитниками, которые переквалифицировались тогда в «сектозащитников». Получилось так, что те люди, которые когда-то боролись за права человека против большого тоталитарного государства, нарушавшего эти права, теперь являются фактически – платными агентами организаций, не менее, а как правило даже более тоталитарных чем советская система. Организаций, внутри которых права человека нарушаются самым грубым образом!

Почему-то эти люди, будучи только частью – выступают от имени всех, присвоив себе монополию на это слово и узурпировав название. Стоит еще раз подчеркнуть, что есть и другие правозащитники, которые действительно борются за права человека. Мою деятельность тоже можно назвать правозащитной. И я думаю, что Церковь должна сама развивать свое правозащитное движение, собирать в него все те здоровые правозащитные силы, которых в нашем обществе немало. В общем–то, защита прав человека всегда была заботой Церкви, в течение очень многих веков. Она могла просто по-другому называться: «обличение властей», или еще как-то, но ничего странного в правозащитной церковной деятельности нет; Церковь и сейчас продолжает заниматься такой правозащитой, и было бы хорошо, если бы она смогла оказать какую-то поддержку и собственно «правозащитникам», как-то скоординировать, организовывать их...

И это вероятно не случайно, ведь по немалому количеству дел в разных сферах юриспруденции вместе с собственно с осуществлением юридической (правозащитной) деятельностью, одновременно можно вести и христианскую миссию. Так как Христиане призваны в том числе и к тому что бы не устрашаться перед силами тьмы ибо мир лежит во зле, включая все страны существующие в мире (1 Иоанн, 5:19), не делаться рабами человеков (1 Кор. 7: 23), оставаясь рабами Божьими, то есть быть абсолютно свободными людьми, потому как рабство Богу (Служение истинному Богу) предполагает для человека абсолютную личностную (Персональную) свободу в своих поступках, словах и мыслях. Эта свобода не ограничивается ни какими земными законами. Ведь каждый христианин волен выбирать, что и как ему делать, что бы исполнить закон Христов. Именно по этому -

Христиане призваны быть светом миру и исполнять прежде всего волю Божию, слушаться прежде всего Бога (Деян. 4: 13-20), а не людей, которые являются в том числе представителями власти, которая в свою очередь чаще всего не от Бога. Христиане должны в своем выборе, выбирать к исполнению только те законы, которые не препятствуют воле Божией и деятельности Церкви Христовой. Ибо существует огромное количество, как преступных законов принимаемых особенно узурпаторами всех мастей в основе власти которых лежит дух гордыни, вражды и лжи, так и тех которые закамуфлированно нарушают закон Божий.

Например, это статья 148 УК РФ (Нарушение права на свободу совести и вероисповедания), которая выглядит дьявольской насмешкой, над призывом Бога о несении креста и с радостью принимать любые гонения и оскорбления за веру в ожидании награды.

"Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас" (Мф. 5: 9).

Стоит отметить и тот исторический факт, что в истории Церкви, христианской жизнедеятельности были юристы, которые в удостоились от Бога и Церкви в том, числе святости. И к сожалению, лишь крайне малая часть из них оказались удостоены канонизации, но все они, чьи имена знает Господь прошли свой путь будучи свободными во Христе, одни всю свою жизнь, другие постепенно очищаясь от мирской скверны.

"Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют. И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего (1 Коринф. 6:9-11).

И по этому Православной Церковью определены дни их величания и почитания, так день (7 ноября) памяти святых покровителей юристов - мучеников Маркиана и Мартирия.

В Византии праздником юристов был день святых нотариев. Маркиан был чтецом, а Мартирий иподиаконом; оба они несли также послушание в качестве нотариев у Патриарха Павла Исповедника. Ариане изгнали и тайно казнили праведного Патриарха Павла, а кафедра его была передана еретику Македонию. Его прислужники пытались привлечь святых Маркиана и Мартирия на свою сторону лестью, предлагали золото, богатые имения, обещали архиерейские кафедры. Но все усилия ариан были тщетны. Тогда они пригрозили опорочить святых перед императором, запугивали пытками и смертью. Но Маркиан и Мартирий твердо исповедовали Православие, завещанное отцами Церкви. Перед смертью мученики вознесли к Господу горячую молитву: «Господи Боже, Ты создал невидимо сердца наши, Ты устраиваешь все дела наши, прими с миром души рабов Твоих, ибо мы умираем за Тебя, как овечки на заклании, мы радуемся, что такой смертью уходим из сей жизни ради Твоего Имени. Сподоби же нас быть причастниками вечной жизни у Тебя, Источника жизни». После молитвы мученики с тихой радостью преклонили главу под меч нечестивых...

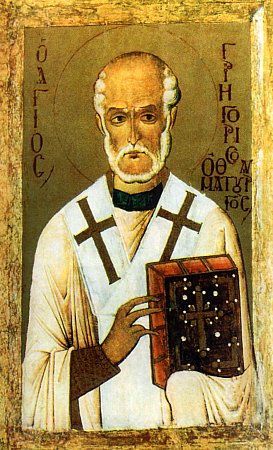

Так же Святыми покровителями юристов являются например такие известные в Церкви святые: пророк Соломон, Иисус Навин, Григорий Чудотворец, Юстиниан Византийский.

К примеру: - святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский (~213 – после 270)

Первый епископ Неокесарии. По преданию, получил Божественное Откровение о правильном исповедании Пресвятой Троицы, записанное им в Изложении веры.

Из биографии Святителя нам известно,что день памяти: 17(30) ноября.На пути к священству Григорий Неокесарийский (Чудотворец) происходил из знаменитой, обеспеченной семьи; являлся потомком греческих поселенцев.Точная дата его рождения неизвестна. Считается, что он появился на свет около 213 года, в Неокесарии Понтийской. Согласно преданию, первоначально он именовался Феодором, а имя Григорий, вероятно, получил при Крещении.

Отец Феодора, далёкий от православного мировоззрения, воспитывал сына, как язычник язычника. Будучи человеком не бедным, он стремился дать ему хорошее светское образование. Между тем, в четырнадцатилетнем возрасте Феодор лишился отца, и многое в предполагавшейся карьере стало зависеть от его близких и от него самого, но главное, от Премудрого Бога.

Какое-то время Феодор учился в школе грамматика, потом — в школе ритора, затем погрузился в юриспруденцию; готовясь стать адвокатом, изучал законы и право, и, конечно, использовавшийся в то время язык законов — латинский. Желая познать основы римского права, он предполагал было отправиться в Рим. Но по Промыслу Божьему его жизнь сложилась не так, как когда-то задумывал он и язычник-отец.

Сопроводив в Кесарию сестру, муж которой получил от властей должность советника при наместнике Палестины, Феодор, прибывший туда вместе со своим братом, Афинодором, имел возможность продолжить образование в Берите, где в то время располагалась известная в регионе юридическая школа.

Но здесь произошло то, о чём никто из близких даже и не предполагал. В тот период в Кесарии Палестинской действовала богословская школа, организованная стараниями знаменитого христианского учителя Оригена. Освоившись по прибытии, Феодор вместе с братом, то ли целенаправленно, то ли из любопытства, захотел услышать проповеди Оригена.

Вскоре состоялась их встреча (есть мнение, что этому поспособствовал епископ Фирмилиан). Встреча переросла в личное знакомство, которое повлияло на судьбу Феодора самым решительным образом. Феодор, услышав пылкие, красноречивые наставления, проникся к Оригену симпатией и уважением, а Ориген, в свою очередь, предложил взять его к себе в ученики. За Феодором последовал и его брат, Афинодор.

Поначалу Ориген учил Феодора обнаруживать и собирать семена истины, содержащиеся в философских системах, и вообще приобщил его к любомудрию. Затем он последовательно раскрыл ему смысл Книг Священного Писания, научил доверять Сверхъестественному Откровению и христианскому учению.

По завершении обучения у Оригена, длившегося, как полагают, не менее пяти лет, Феодор с радостью принял Крещение, публично почтил своего наставника добрым словом и вместе с братом вернулся в родные края. Вскоре (Феодор) Григорий получил от Оригена послание, в котором тот настоятельно призывал его направить свои способности, силы и знания на спасение собственной души и на пользу Церкви. О Пастырском служение описано следующее: - обретя в христианстве надёжные нравственные ориентиры, Григорий, по примеру многих великих подвижников, решил уединиться от суеты мира и посвятить свою жизнь служению Тому, Кто Сам в Себе есть Истинная Жизнь. А далее - приблизительно в 245 году епископ Амасийский Федим рукоположил его во епископа Неокесарийского. Поначалу Григорий, по смиренному осознанию собственной недостойности, наотрез отказался принять столь высокое звание и достоинство. В знак несогласия и нежелания занимать епископскую кафедру, Григорий удалился, но Федим против его несогласия заручился согласием Божьим. Правильно понимая, что Господь равно видит его и Григория, Федим, помолившись, наложил на Григория слово вместо руки и назначил ему в управление город. Узнав о случившимся, и, вероятно, почувствовав благодатное озарение, Григорий, конечно же, изумился. Противостоять такому неординарному назначению он не мог, ведь одно дело — возражать Амасийскому епископу, и совсем другое — Господу епископа. После того как Григорий дал своё согласие, его посвятили в архиерея в соответствии с каноном.

Осуществляя служение, епископ Григорий пользовался у своей паствы чрезвычайно глубоким уважением и авторитетом. Между тем, сила его слова и личного примера оказывала колоссальное воздействие не только на верующих, но и на язычников. Об этом красноречиво свидетельствует зафиксированный в предании факт: к моменту начала его архиерейского служения в городе находилось всего несколько верующих, а под конец, когда он искал, нет ли кого-нибудь ещё, кто бы нуждался в обращении к Искупителю, обнаружилось всего несколько заблудших.

Слава о Григории перешагнула далеко за границы округи. Жившие позже него святые отцы по праву именовали его Великим, Знаменитым. Как следует из утвердившегося в V веке дополнения к его имени, «Чудотворец», за святость жизни он был удостоен от Бога и дара чудотворений.

Во время гонения на христианство при Декии святитель Григорий, проявляя благоразумную осторожность, скрывался от язычников вместе со своей паствой в окрестных горах. И Бог хранил его. После прекращения гонения святитель инициировал распространение практики празднований в честь мучеников за Христа. Так в 264 году епископ Григорий принял участие в Антиохийском Поместном Соборе, созванном против еретика Павла Самосатского, ложно учившего о Пресвятой Троице и отрицавшего Божественное достоинство Иисуса Христа. К сожалению, не сегодняшний день точная дата смерти Григория Чудотворца нам не известна. Полагают, что он почил о Господе в период между 270 и 275 годами. Но творческое наследие, несмотря на богатую проповедническую деятельность святого Григория, количество дошедших до нас письменных поучений (достоверность которых не подвергается сомнению) не велико. Среди них особое место занимает обозначаемый его именем Символ (Символ веры Григория Чудотворца, см.: Изложение веры). Так же существует предание, что текст этого краткого изложения догматов веры Григорий получил прежде возведения на Неокесарийскую кафедру. Однажды, когда он пребывал в молитве и богомыслии в безлюдной пустыне, к нему подошли два необычных человека: благообразный старец и светоносная Жена. По слову Жены, её спутник и преподал Григорию Символ, который, впоследствии, он внедрил в Неокесарийской общине. Под явившейся Женой издревле разумеется Богородица, а под старцем — Евангелист Иоанн Богослов. Этот символ с ранних времен почитался Церковью как одно из лучших изложений догматов веры.

Среди прочих творений уместно назвать: Благодарственная речь Оригену, К Татиану краткое слово о душе, К Филагрию о единосущии, К Феопомпу о возможности и невозможности страдания для Бога, Канонические правила Православной Церкви с толкованиями. Правила святых отцов – Каноническое послание святаго Григория Неокесарийскаго 262 г., Подробное изложение веры, Переложение Екклезиаста.

И сегодня, сквозь века православные христиане оьращаются к святому за помощью...

Тропарь святителю Григорию Чудотворцу, епископу Неокесарийскому, глас 8

В молитвах бодрствуя, чудес деланьми претерпевая, / тезоимение стяжал еси исправления, / но молися Христу Богу, отче Григорие, // просветити души наша, да не когда уснем в смерть.

Кондак святителю, епископу

Неокесарийскому, глас 2

Чудес многих прием действо, / знаменьми ужасными демоны устрашил еси / и недуги отгнал еси человеческия, всемудре Григорие, / чудотворец же именуешися, // звание от дел прием.

Так же хочется отметить и тот факт, что среди святых Русской Церкви выделяются такие святые покровители юристов: князь Ярослав Мудрый, Юрий Петроградский (Новицкий) - профессор права, Иван Ковшаров - адвокат, и другие. Сради новомученников Российских хотелось бы выделить св.муч. Иоанна Ковшарова, в миру - Ковшаров Иван Михайлович, российский юрист, адвокат, юрисконсульт Александро-Невской лавры. Расстрелян по приговору Петроградского ревтрибунала 13 августа 1922. Причислен к лику святых Русской Православной церкви в 1992 году.

В марте 1922 года Иван Михайлович был арестован и с 10 июня 1922 года был одним из основных подсудимых на Петроградском «процессе по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей». Характеризовался как человек умный, убеждённый, решительный. По словам протопресвитера Михаила Польского, сам же протопресвитер Михаил Польский

(18.11.1891–21.05.1960)

Священнослужитель Русской Православной Церкви Заграницей, публицист, богослов, агиограф новомучеников российских.

Родился в станице Новотроицкой Кубанской области в семье псаломщика.

В 1907 году окончил Ставропольское духовное училище, 1914 году - Ставропольскую духовную семинарию по первому разряду.

В 1914-1919 годах работал уездным противосектантским миссионером в Сибири.

Женился на Татьяне Васильевне (ок. 1897 - ок. 1926). От законного брака родились дети: Лидия (род. ок. 1916, после эмиграции отца подвергалась преследованиям со стороны ОГПУ и НКВД, умерла в Краснодаре приблизительно в 1930-е) и Галина (род. ок. 1925 г., умерла в раннем детстве).

В январе 1916 года Михаил Польский был мобилизован в действующую армию, и в течение четырех месяцев обучался в военном училище в г. Тифлисе, затем до Февральской революции 1917 года служил в чине поручика в 894 Барнаульском пехотном полку, после чего возвратился в Краснодар. Во время пребывания в Краснодаре Деникина работал в кооперации (Кубанском союзе потребительских обществ).

Далее 29 июля 1920 году рукоположен во диакона, а 1 августа того же года - во иерея епископом Кубанским Сергием (Лавровым), определен к Петропавловской церкви у Преображенской заставы в Москве.

В 1921 году переехал в Москву, где епископом Верейским Иларионом (Троицким), викарием Московской епархии, был наделен правом ведения миссионерской проповеди по всей Московской епархии. Получил благословение на дальнейшее пастырское служение от патриарха Тихона, проживал первое время у патриарха Московского и всея Руси на Троицком подворье.

В 1921 году поступил в Московскую духовную академию, которая вскоре была закрыта, и отец Михаил продолжал обучение в личном общении с ее преподавателями и профессорами. А с марта 1922 по 16 июля 1923 года был на штатной должности третьего священника Петропавловской церкви у Преображенской заставы в Москве. С 25 февраля 1923 по 10 июля 1923 года не служил в храме в связи с временным переходом храма под контроль обновленцев...

16 июля 1923 года был арестован по доносам обновленческого духовенства и после тюремного заключения был сослан в Соловецкий лагерь (с июня 1924 года).

19 ноября 1926 года Особым совещанием при Коллегии ОГПУ приговорен к трем годам ссылки в Зырянский край...

С января 1927 по 12 сентября 1929 года находился в ссылке в г. Усть-Сысольске, а также д. Межадор Сысольского уезда Автономной области Коми (Зырян) (с 1929 года - Сысольского района Северного края). 5 июля 1929 года Особым совещанием при Коллегии ОГПУ на три года лишен права проживания в Москве и крупных городах.

Бежал из ссылки в сентябре 1929 года, был объявлен во всесоюзный розыск, около семи месяцев скитался по России, много общаясь с духовенством и продолжая начатую в лагере и ссылке работу по сбору материалов о мучениках и исповедниках веры. Служил как катакомбный священник, имея антиминс от епископа Платона (Руднева), с которым был в заключении в Соловецком лагере и Зырянской ссылке.

7 апреля 1930 года отец Михаил Польский был вынужден покинуть Россию, перейдя российско-персидскую границу. Из Персии он перебрался в Иерусалим, где состоял при Русской духовной миссии на Святой Земле.

В июне 1934 года указом архиепископа Анастасия (Грибановского) назначен настоятелем общины Русской Православной Церкви Заграницей в городе Бейруте.

Отец Михаил так же был участником II Всезаграничного Церковного Собора Заграницей (Югославия), на котором сделал доклад "О духовном состоянии русского народа под властью безбожников", изданный отдельно в Соборных деяниях (Белград, 1938 г.).

28 апреля 1935 года отец Михаил Польский возведён в сан протоиерея. А в 1938 году переехал в Лондон, где был настоятелем прихода зарубежного Синода.В 1948 году он переехал в Сан-Франциско (США). Служил в Радосте-Скорбященском кафедральном соборе. А 14 декабря 1948 года возведен в сан протопресвитера за заслуги в защите РПЦЗ в юрисдикционном споре с Православной Церковью в Америке, во многом благодаря чему на процессе 1948-1949 годов Высший суд штата Калифорния принял сторону РПЦЗ.

В 1955-1959 годах - член Епархиального совета Западно-Американской епархии, в 1956 году - духовный руководитель Организации российских юных разведчиков (ОРЮР).

В 1959 году протоиерей Михаил Польский ушел за штат по болезни. Однако являлся одним из первых агиографов новых мучеников российских, при побеге из России он собрал сведения о пострадавших священнослужителях Русской Православной Церкви. Стоит отметить и то, что на всех местах своего служения отец Михаил проявил себя ревностным пастырем-миссионером, был редактором-издателем журнала Православных миссионерских Свято-Владимирских курсов «На Страже Православия» (Лондон), редактором периодического сборника «Воскресение Христово» (Лондон), листка "Святой Призыв" (Лондон), газеты «Церковность» (Сан-Франциско), журнала "Церковная летопись" (Лондон), автором многих миссионерских и духовно-назидательных произведений, а также полемических трудов по различным юрисдикционным вопросам. Отец Михаил был близок к философу И.А. Ильину, который полагал, что "книги протопресвитера Михаила Польского никогда не забудутся в истории Православной Церкви".

В последние годы жизни протопросвитер Михаил Польский собирал материалы для написания книги "Система органического православного богословия", готовил к изданию третий том "Новых мучеников Российских". До самой смерти в глубокой тайне хранил у себя часть вещей расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге и Алапаевске царской семьи, переданных ему в 1948 году в Лондоне великой княгиней Ксенией Александровной - родной сестрой последнего императора Николая II. В 2009 году эти реликвии были привезены в Россию.

Скончался 21 мая 1960 года в г. Сан-Франциско (США). Похоронен на Сербском кладбище г. Сан-Франциско.

Лишь спустя десятилетия 30 апреля 1998 года протопросвитер Михаил Польский был реабилитирован прокуратурой г. Москвы по 1923 году репрессий...

... Иван МихайловичКовшаров, юрисконсульт Александро-Невской лавры, "с первой же минуты процесса, ясно предвидевший его неизбежный финал, давал на поставленные ему вопросы хладнокровные, меткие по смыслу и часто едкие по форме ответы". В своём выступлении подробно разобрал доводы обвинения, виновным себя не признал и закончил словами: «Для братской могилы в шестнадцать человек материала для обвинения мало» (обвинение требовало 16 смертных приговоров). В связи с этим был приговорён к смертной казни. Расстрелян вместе с митрополитом Вениамином (Казанским), архимандритом Сергием (Шеиным) и профессором Юрием Новицким.

Реабилитирован посмертно постановлением Президиума Верховного суда РСФСР 31 октября 1990 года. Вот она "крест и плаха" провозащитной деятельности о которой мы узнаес по прошествию столетия...

...В этой связи, нельзя не обратить внимание и на слова Олега Зыкова, главы фонда «Нет алкоголизму и наркомании» в которых он отразил следующую точку зрения: «Правозащитники выявляют проблему, соцработники решают ее» : – Я никогда не считал свою деятельность правозащитной, более, все-таки, социальной. Правозащита от социальных технологий отличается тем, что в правозащитной деятельности важно выявить проблему, а в социальной – решить ее. Я лично знаю многих представителей правозащитного движения, у которых очень конструктивный подход к Церкви. Есть отдельные люди, есть отдельные позиции.

Есть те, кто называет себя православным, но при этом имеет очень агрессивную позицию и очень репрессивное мышление. Вот им идея защиты прав человека кажется неверной, и они воюют с ней, исходя из какой-то там своей идеологии. Но большинство моих друзей – православных священников понимают важность защиты прав, и даже утверждают это с позиций христианской морали. Потому что главное в христианстве, с их точки зрения, как они мне объясняют – это свобода, и в частности свобода выбора. Никаких противоречий принципиальных здесь нет. Просто проблема личностей. Личности бывают агрессивны, и почему-то склоны присваивать себе звание «защитников Церкви», или там «защитников» еще чего-то (если со стороны «правозащитной»). Строго говоря, православные люди демонстрирующие такое вот агрессивное поведение – они православными не являются, я думаю, они только дискредитируют Православную Церковь. В равной степени, как и правозащитники, которые отрицают роль веры, роль Церкви – это никакие не правозащитники. Это какие-то люди, которые, исходя из своих каких-то причин, называют себя правозащитниками, не являясь таковыми и создавая всем лишние проблемы.

Мария КАННАБИХ, президент Фонда помощи заключенным: «Я на практике защищаю права человека – а они в теории!» :

– Я на практике реализую права человека, защищаю их, и поэтому в какой-то степени являюсь правозащитником. Ну, как аналогию могу предложить следующее: есть врач – диагност, а есть врач, который лечит. Я – содействую реализации человеком его прав в тюрьме, то есть практически реализую какие-то вещи, о которых говорят правозащитники. Я правозащитник, но правозащитник практический!

Те правозащитники, с которыми я общаюсь, не враждуют с Церковью, хотя и большинство из них (но не все) – атеисты. Правозащитники – люди прошедшие через горнило тюрем и гонений, через насилие и какую-то несвободу. Мне кажется, этот факт многое объясняет! Девятый отдел Социальной концепции Русской Православной Церкви посвящен проблемам тюрьмы и утверждает, что тюрьма – это время для покаяния, исправления, для возвращения человека к Богу… Я сама так всегда считала, но зачастую происходит наоборот. Тюрьма озлобляет человека и он, выходя оттуда, обычно далек от религиозности. Так что колонии, куда советская власть сажала правозащитников, мне кажется, как-то отдалили многих правозащитников от религии, от Церкви. Но нельзя всех сваливать в одну кучу: я знакома с православными правозащитниками, их не так уж мало, и говорить однозначно о противостоянии Церкви и правозащитного движения неверно. Все зависит конкретно от каждого человека и его убеждений.

Сегодня освящая тему правозащитного и социального служения в Российском обществе мне бы хотелось вспомнить и о словах "Доктора Лизы". Так случилось, что судьба уготовила мне одну встречу с ней в полуподвале Московского офиса адреса которого я уже не вспомню, но я на всю жизнь сохраню память о ней, ее взгляд, ее жесты,выражения и темперамент будут жить вечно...

...Елизавета ГЛИНКА («Доктор Лиза») – врач паллиативной медицины, активист международного хосписного движения: «Пусть каждый сначала разберется в себе!» : – То, что Церковь и правозащитники оказались «по разные стороны баррикад» – это следствие тотального непонимания ими друг–друга. Ни та, ни другая сторона не понимает: чьи права и интересы они защищают: свои, больных, здоровых? Ни те, ни другие – даже не представляют ведь того, чем их «оппонент» на самом деле занимается. Когда они разберутся с этим – определят цели, осознают задачи – тогда будет между ними и взаимопонимание, и любовь...

Так же мне хотелось бы озвучать мнения протоиерея Александра Степанова,на возникшую проблему правозащиты в РФ на рубеже 2000 годов, занимавшего на тот момент должность председателя отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии, директор Санкт-Петербуржского епархиального радио «Град Петров»: «У нас сегодня разные методы… Мы говорим с властью напрямую!» :

– Отношения различные – это зависит от конкретных людей и обстоятельств. Но нужно сказать, что у Церкви и у правозащитников принципиально на данный момент разные методы.Правозащитники, отыскивая какие-то нарушения, жалуются в международные суды, еще куда-то, что вызывает у власти раздражение. Церковь не прибегает к такого рода действиям (ну, по крайней мере, в последнее время), тем более, что поводов прямых у церкви защищать свои права перед государством пока нет, и даже те проблемы которые возникали в прошлом – удавалось пока разрешить в рабочем порядке...

... Церковь имеет на сегодняшний момент возможность решать какие-то проблемы с властью напрямую, и старается не раздражать власть, чтобы не потерять такую возможность прямого диалога. У Церкви есть положение, с которым власть все-таки старается считаться, и если Патриарх обращается по поводу каких-то нарушений, то как правило это будет все-таки замечено. Правозащитники – обычные люди, совсем не статусные фигуры, а мы живем в такой стране, где власть не считается с частным лицом. Она разговаривает только с тем, у кого есть какая-то общественная сила, и за Церковью такая сила признается, поэтому к ее мнению хоть она как-то да прислушивается, хотя и не относятся зачастую к этому мнению серьезно.Тем более невозможным будет замолчать, если Церковь возвысит свой голос публично, чего от нее часто ждут, но она правда не часто делает этого… Правозащитники же – частные люди с которыми никто не считается. Это их раздражает, они уверенны к тому же, что Церковь устраняется от защиты прав человека, в том числе бездомных, заключенных, детей… Действительно, так получается, что Она редко публично выступает в их защиту, больше обсуждая только те проблемы, которые возникают у Нее как у социальной институции. То есть возвращение храмов, проблемы пенсий священников, ущемления каких-то прав верующих – напрямую не пересекающихся с теми проблемами, которыми занимаются правозащитники. Однако в области своей социальной деятельности Церковь периодически работает и с правозащитными организациями, когда они объединяют свои усилия для решения какой-то конкретной проблемы. Пример тому – ситуация в Колпинской воспитательной колонии под Санкт-Петербургом, когда совместные наши действия (духовным окормлением колонии занимается наш храм) и правозащитников привели к достижению проставленной общей цели – смещению со своего поста директора колонии, который грубо нарушал права содержащихся там детей. Кроме этого в рамках попечительского совета ВК мы очень хорошо работали вместе, у нас не возникало никаких проблем, и царила атмосфера полнейшего взаимопонимания. Следующая наша совместная цель – предотвратить такие нарушения в будущем, то есть серьезная реформа вообще детских колоний в нашей стране, и как минимум нашей колонии! В тех случаях, когда у нас есть общее видение и общие цели – то сотрудничество с правозащитниками возможно и даже желательно, потому что может быть очень плодотворным. С одной оговоркой и особенностью, что Церковь сегодня старается обсуждать вопросы не выходя на какой-то «внешний» уровень, то есть а напрямую со властью, с конкретными ее ветвями или представителями. Правозащитники будут действовать иначе и нужно учитывать это.

В этой связи возникает вопрос: - так кто же на сегодняшнии день лучший правозащитник, юрист и адвакат?

На этот вопрос нам отвечает адвокат АП Ставропольского края, советник ФПА РФ Гаспарян Нвер говоря в своем интервью, что:

- Бог в которого я верю и которого исповедую перед людьми, является справедливым и грозным судьей только во вторых, в первых же это то, что мой Бог - это самый лучший адвокат, и я очень рад, что Он, также и мой адвокат!

Иисус Христос как лучший адвокат

Учение Иисуса Христа остается бесценным источником мудрости для адвокатов, так как

около двух тысяч лет назад произошло событие, которое оказало беспрецедентное влияние на ход мировой истории. В пятницу 7 апреля (14 нисана по еврейскому календарю) в царствование императора Тиберия в Иерусалиме предположительно в 33 году нашей эры состоялся суд над Иисусом Христом. Иисус, задержанный в Гефсиманском саду, сразу же был приведен в Синедрион, где стал подсудимым, затем на суд Ирода Антипы и, наконец, доставлен к Понтию Пилату, где самый мерзкий и незаконный приговор в истории вступил в силу. Однако прежде чем стать подсудимым, Иисус Христос достаточно часто выполнял роль адвоката, демонстрируя способности блистательного и незаурядного защитника.

Он успешно проповедовал, владея обширными знаниями жизни и Писания, и совершал удивительные чудеса исцеления и воскрешения людей. Сын Божий являлся величайшим оратором, выступая без микрофона перед аудиторией в несколько тысяч слушателей. Устная публичная речь являлась основным средством для его исторических проповедей. Когда фарисеи и первосвященники послали служителей схватить Его, они вернулись под сильным впечатлением от услышанного: «Никогда человек не говорил так, как этот Человек» (Ин.7,46). Не удивительно, что многие в народе уверовали в Спасителя и в настоящее время в мире насчитывается более 2 миллиардов 400 миллионов (33% населения Земли) последователей его учения – христиан.О нескольких замечательных эпизодах правозащитной деятельности Иисуса Христа повествует нам Библия.Эпизод защиты падшей женщины Фарисеи и книжники, враги Иисуса, решили устроить провокацию, они привели к Нему застигнутую в прелюбодеянии женщину и сказали: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» (Ин. 8:4-5) Христос оказался перед сложным выбором: или оправдать поведение этой женщины, тем самым нарушая закон Моисея, либо обвинить ее, одобрив ее убийство камнями. У Него не имелось возможности сослаться на отсутствие достаточных доказательств, скажем, отсутствия двух свидетелей (действовавшее в то время правило состоятельности обвинения), поскольку обвинители сообщили, что взяли ее с поличным в присутствии очевидцев. Иисус в этот момент, склонившись, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Он хорошо понимал, что сама защита этой женщины представляет опасность, любая неосторожно брошенная обвинителям фраза может обернуться обвинением против него самого. Времени для подготовки к защите у Него не было. Но то, что произнес Иисус после незначительных раздумий, есть выдающийся образец адвокатской мысли. Он не стал спорить со своими оппонентами и ставить под сомнение правильность выдвинутых обвинений либо подвергать сомнению юридическую силу действовавшего на тот момент закона, найдя гениальный выход: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». (Ин.8:7)

После чего пришедшие, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим от старших до последних, и остался один Иисус и женщина. (Ин.8:9) Один вопрос величайшего заступника, оставшийся без ответа, заставил обвинителей отказаться от своего обвинения и молча покинуть место судилища.

Кажется невероятным, чтобы современные вершители людских судеб могли бы проникнуться такими словами и, признав свою греховность, отстранились от ведения какого-либо уголовного дела.Печально, но это и есть моральный индикатор нашего времени.

Выдающийся российский адвокат Федор Никифорович Плевако, безусловно помня этот библейский пример, часто находил сильные защитные аргументы этического характера.

Так, однажды русский помещик подарил крестьянам часть своей земли без юридического оформления. Через много лет он передумал и отобрал землю обратно. Возмущённые крестьяне устроили беспорядки, за что их отдали под суд. Жюри присяжных состояло из окрестных помещиков, бунтовщикам грозила каторга. Защищал их Плевако. Весь процесс он молчал, а в конце потребовал наказать крестьян ещё строже.«Зачем»? — не понял судья. Его ответ был таков:«Чтобы навсегда отучить крестьян верить слову русского дворянина!»

В результате часть крестьян была оправдана, остальные получили незначительные наказания.

Эпизод самозащиты по обвинению в нарушении покоя субботы

Как известно в Иудее суббота (шаббат) должна была проводиться в покое и быть посвящена Богу. Соблюдение субботы является четвертой заповедью Божьей в Ветхом Завете. Тора самым строгим образом обязывала в этот день не работать. Господь через пророка Моисея сказал сынам Израилевым, что делающий дело в субботу и тем самым оскверняющий ее предается смерти (Исх.31, 12-17).

В Книге Чисел приводится рассказ о мужчине, который собирал дрова в субботу и был за это забит камнями (Числ.15, 32-36). Иисус совершал в субботу многие благодеяния и исцеления. Защищаясь от обвинений фарисеев в нарушении покоя субботы, Христос приводил следующий довод: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?! Итак, можно в субботу делать добро (Мф. 12, 11-12). Народ радовался и дивился его словам». Поскольку защитительный аргумент Христа был убедительным, то данный эпизод обвинения не был предъявлен ему на суде Синедриона, а затем у Ирода Антипы, хотя и касался достаточно тяжкого по тем временам преступления. Позиция Иисуса Христа была направлена на оправдание формального отступления от закона, совершенного в благих общественно полезных целях.Эпизод самозащиты по обвинению в нежелании платить налог Христос предстал как искусный мастер защиты от провокации, исходящей от фарисеев. Последние совещались, как бы уловить Его в словах (Мф.22:15) и решили задать ему провокационный вопрос: «Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо ибо не смотришь ни на какое лицо; итак скажи нам: как Тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» (Мф.22:16-17). Заданный вопрос ставил Иисуса в безвыходное положение. Если бы он ответил, что платить кесарю не нужно, то это было бы покушение на устои государственной власти Римской империи и могло повлечь для него уголовное преследование. Если бы он ответил на вопрос положительно, то терял бы свой авторитет среди почитающих его иудеев, которые негативно воспринимали политическое подчинение Израиля языческому Риму. Иисус с присущей ему находчивостью нашел замечательный вариант ответа: «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им Иисус: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф.22:18-21). Ни для кого не секрет, что современная уголовная практика России использует провокацию едва ли как не самый основной способ привлечения граждан к уголовной ответственности.

В приведенном примере Сын Божий учит нас умению разоблачить провокаторов и дать им убедительный ответ. Эпизод, связанный с нежеланием свидетельствовать против себя

После того, как Иисуса Христа привели в Синедрион, так называемый суд, где в ночное время суток предстояло провести формальное судебное разбирательство. Начался допрос многочисленных свидетелей, однако они не давали уличающих подсудимого показаний. Наконец, явились два свидетеля и пояснили: «Он говорил: могу разрушить храм сей рукотворный и через три дня создать его». (Мф.26:61) После чего некоторые из находившихся там стали говорить, что и они тоже слышали такие заявления Иисуса, хотя ранее ничего подобного не говорили.Такие свидетельства давали возможность Синедриону предъявить обвинение, грозящее смертной казнью Христу. После полученных свидетельских показаний председательствующий Каиафа перешел к допросу подсудимого и обратился к молчавшему Иисусу с вопросом: «Что же ты ничего не отвечаешь? Разве не слышишь, что они против Тебя свидетельствуют?» (Мк.14:60) На что Иисус по-прежнему молчал. Молчание являло собой вынужденную форму защиты. Иисус Христос мог привести достаточно убедительных аргументов в свою защиту, но не видел в этом необходимости, поскольку не считал синедрион объективным и беспристрастным судом. А зачем нужно было что-то говорить тем, которые еще до начала судилища уже признали его виновным?

Молчание Сына Божьего было продиктовано не только процессуальными соображениями. Распространено мнение, согласно которому Иисус сознательно приближал свою казнь, не противился ей, дабы принять самую яркую и мученическую смерть в жизни человеческой.

Эпизод казни на Кресте

Христу пришлось претерпеть нечеловеческие мучения и страдания на Кресте.Томас Ватсон пишет: «Его глаза видели торжество врагов и слезы матери. Слух терзали глумливые выкрики: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти». Толпа дышала в лицо зловонием и ненавистью. Язык ощущал горечь желчи и уксуса, предложенных Иисусу вместо питья. Все тело страдало: начиная с головы, терзаемой шипами тернового венца и кончая пронзенными руками и ногами».

Даже в такой невыносимой ситуации Иисус Христос, обращаясь к Отцу, просил его не наказывать и оправдать своих палачей: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». (Лк. 23:33-34) Это была последняя Его молитва прощения и заступничества. Для чего необходим заступник? Суд и защита, согласно Библии, действуют синхронно, отсутствие действенности суда приравнивается к отсутствию защищенности каждого и всех: «Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника» (Ис 59.15–16).

История человечества наполнена многотысячными примерами неправедных судов, где у подсудимого не было заступника, не было адвоката, и где вершился произвол.

Судилище, имевшее место 7 апреля примерно 33 года, является самым ярким подтверждением сказанному. Наполнены глубоким адвокатским смыслом следующие слова Иисуса Христа: «Дух господень на мне; ибо он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». (п.18 Глава 4. От Луки).

Учение Иисуса Христа остается бесценным источником мудрости для адвокатов, оно показывает важность и значимость защиты человека от ложного и предвзятого обвинения, призывает помогать нуждающимся и свидетельствовать об истине, предостерегает от совершения грехов. С седой древности и до наших дней многие выдающиеся мыслители, общественные и религиозные деятели выполняли благородную миссию защитника. История сохранила для нас имена талантливых адвокатов, чьи выступления в защиту обвиняемых, угнетаемых и обличаемых, обрели бессмертие, как яркие образцы ораторского искусства, как примеры беззаветного служения справедливости и истине. <.....> И вот он заявляет, что обращался ко мне как к священнику, а я отвечал как правозащитник. Дело не в том, конечно, была ли оценка моей реакции правильной (кажется, что нет), а в самом противопоставлении. Страшнее правозащитника зверя нет! Нашли предел падения! Осталось только решить, смертный грех - правозащита - или бессмертный.

Я, к огромному сожалению своему и стыду, не занимаюсь правозащитой и не мыслю в правозащитных категориях. Я убежден, что правозащита - одно из органичных для Церкви занятий, и очень плохо, что Церковь занимается защитой прав человека недостаточно. Как плохо, что священники не моют полы в церкви, а передоверяют это важнейшее дело мирянам. Правозащита - гигиена общественной жизни. Святой Николай Мирликийский - правозащитник и покровитель правозащитников. Ныне же духовенство и специфически озабоченные миряне разве что борются за право рождаться (против абортов), да и это делают достаточно неуклюже, неизобретательно, сердито, неконтактно - в общем, повторяя ошибки светских правозащитников. К тому же высокомерно - надо сказать, что последнее свойство правозащитникам не свойственно абсолютно, а вот у их противников и у духовенства в преизбытке. А надо быть смиреннее правозащитников, а не самонадеяннее их. Да правозащитники и вовсе не самонадеянны - они надеются на закон, на право, на совесть людей, в общем - на то, что большинству людей кажется смешным и пустым (а в России действительно эти понятия ничего не значат). Конечно, ханжи утверждают, что они не высокомерны и не самонадеянны, а это просто они уповают на Бога. Бедный Создатель! Он, конечно, назвал как-то Себя краеугольным камнем, но зачем же краеугольным камнем бить ближнего по голове, устраивать гнет для своего квашенья и надгробие для человеческого отношения к ближнему своему".

К большому сожалению, на сегодняшний день,

политика достаточно плотно вошла в нашу жизнь, в связи с чем подавляющее большинство граждан Российской Федерации, независимо от взглядов, вероисповедания или социального положения в обществе, постоянно просматривают ленты новостей, читают совершенно бесполезную аналитику, основанную на предпочтениях и фантазиях того или иного «анализатора», и все это «мусолится» в головах или на кончиках языков, вызывая бурю эмоций и чувств. Хочется прям крикнуть: «Чтоб мы столько о Боге думали, читали и говорили!». Но раз уж от политических тем нам никак не избавиться, то нужно сказать несколько слов о христианском отношении к власти. Думается, что разговор следует начать с «вершины», а именно с Царства Небесного. Все нам хорошо известны слова Христа: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). Профессор М. Д. Муретов говорит, что Христово Царство нисходит с Неба, оно наполнено духовной свободой, добротой, святостью, жизнью и блаженством. Но таковым мы созерцаем его в отдаленной эсхатологической перспективе и идеале. В текущей же действительности каждый будущий гражданин Небесного Иерусалима, не говоря уже о тех, кто погибнет, носит в себе печать греха и, соответственно, страдания и смерть. С одной стороны, каждый христианин служит Богу и добру, свят, бессмертен и блажен, с другой – находится во власти греха, живет в подданстве миродержцу тьмы века сего, грешит и умирает. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху» (Рим. 7:14), – пишет апостол Павел. А вот слова апостола Иоанна: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8), – и далее: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего;то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:8–10). Так исходя из приведенных слов Священного Писания, можно понять, что существование рядом с Царство Христовым царств земных и человеческих есть временно-историческая необходимость, ведь еще в Ветхом Завете учреждение евреями мирского царства было отвержением теократии, т. е. царства Божия, «чтобы Он не царствовал над ними» (1 Цар.;8:9). Земное царство было допущено Богом в качестве снисходительно воспитательной меры, подобно тому, как Моисей допускает развод, принижая изначальный идеал брачного союза по человеческому жестокосердию. Поэтому проф. Муретов называет все мирские царства «излишком из-за зла». Обратимся теперь к классической цитате относительно нашей темы, а именно к словам из Послания ап. Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13:1–2). Сделаем маленькое уточнение, в данном месте русским словам «от Бога» соответствует греческий оригинал ;;; ;;;;, что в более точном переводе означает «под Богом». Кроме того, на временный характер земного царства указывает слово diatag, что означает «распоряжение», а не «установление», как в Синодальном переводе. Согласитесь, что после этих небольших поправок приведенная цитата приобретает немного другой оттенок. Также важно понимать, что относительно гражданского общества апостол Павел выражает следующую истину: в сотворенном Богом мире именно Он является источником всякой власти, вспомнить хотя бы слова, Христа обращенные к Пилату (Ин. 19:11). Это власть человека над природой, родителей над детьми, мужа над женой и, конечно же, царя над подданными. Так в христианском понимании политическая или гражданская власть должны рассматриваться как источник порядка и благочестия, и здесь именно для власть имущих грозным тоном звучат слова прп. Исидора Пелусиота: «Потому вправе мы сказать, что самое дело, разумею власть, т. е. начальство и власть царская, установлена Богом, чтобы общество не пришло в неустройство. Но если какой злодей беззаконно восхитил сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему… изблевать все свое лукавство, как фараону, и в таком случае понести крайнее наказание».

В таком изложении мы должны различать власть благословленную и власть, попущенную Богом. Примечательными являются рассуждения святителя Феофана Затворника, который, ссылаясь на учительство Христа в Капернаумской синагоге (Мф.;7:29), утверждает, что власть должна носить тон не повелительный, а иметь силу влияния на души и сердца. Подлинное слово в таком случае лишь то, которое проникнуто силой Божественной, каковым оно было у апостолов, святых и влиятельных учителей, говоривших не от учености, а от Духа. «Это – дар Божий, – продолжает святитель, – стяжаемый трудами не только над исследованием истины, но более над сердечным жизненным усвоением ее… В голове же нет жизни, а только ее верхушка. Жизнь в сердце, и только исходящее из сердца может воздействовать на целые эпохи жизни».

К сожалению, сегодня многие стремятся к власти, но практически никто понятия не имеет, какой тяжести крест они таким образом взваливают на свои плечи. Непонимание или, скорее, нежелание понимать величайший уровень ответственности, а, соответственно, неготовность к исполнению властных обязанностей нисколько не избавляют от необходимости расплаты. «Всякая власть для христианина, – пишет святитель Тихон Задонский, – не покой и честь, но большой крест, большими и многими трудами, заботами и постоянным терпением обремененный, чего никто не пожелает». И продолжает в другом месте: «Разум и добрая совесть нужны христианину начальнику. Без разума начальник будет, как слепой, заблуждаться, без доброй совести будет разорять, а не созидать общество. Честь изменяет нрав человеческий, но редко к лучшему. Многие были бы святыми, если бы не были в чести. Подумай об этом, христианин, и не берись за тяжесть выше твоей силы». В этой связи, справедливости ради нужно сказать, что христиане в подобном отношении к власти не были первыми. Вспомним хотя бы сократический диалог Платона «Алкивиад I», где юный и честолюбивый Алкивиад жаждет власти. Путем несложных рациональных вопросов и ответов Сократ заставляет своего собеседника признать, что он не имеет никакого понятия о справедливости, а потому невежественен. Далее Платон пишет, что прежде чем управлять другими, нужно научиться управлять собой, познать свою душу, в которой отражается Божественный образ, и, соответственно, стяжать добродетель рассудительности. Нельзя не заметить, что крайне удачными для современных политиков являются слова Сократа: «Ты сожительствуешь с невежеством, мой милейший, причем с самым крайним... Но ты в этом не одинок; то же самое происходит со многими, берущимися за дела нашего государства». Последнее, о чем хотелось бы сказать, это о пределах послушания христиан светским властям. Все мы понимаем, что законы Божественной Правды выше любых законов земных. По этой причине, если послушание Богу и послушание властям становятся взаимоисключающими, то выбор здесь очевиден: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). Об этом же говорит и святитель Василий Великий: «Властям предержащим должно повиноваться, если только этому не препятствует заповедь Божия». Как-то на суде, в 1922 году, святителю Тихону (Беллавину) задали вопрос: «Законы, существующие в государстве, Вы считаете для себя обязательными или нет?», – на что он ответил: «Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия». В качестве завершающей мысли можно указать на слова проф. Муретова, который пишет, что даже антихристианскую и безбожную власть Промысел Божий «всегда обращает в орудие славы Христовой, проявляя чрез них внутреннюю и непреодолимую мощь христианства как неискоренимой силы Божией в человечестве».

В ходе работы над статьей были использованы следующие материалы из СМИ:

ПРАВОМИР статья:"Православные правозащитники?" Автор: АНДРЕЙ ДЕСНИЦКИЙ 19 АПРЕЛЯ, 2013.

Статья протоиерея Владимира Долгих "ЕЩЕ РАЗ О ХРИСТИАНСКОМ ОТНОШЕНИИ К ВЛАСТИ" (Main menu);

МИЛОСЕРДИЕ.RU. 10.12.2007.

Церковь против правозащитников

Подготовил Дмитрий РЕБРОВ

адвокат АП Ставропольского края, советник ФПА РФ Гаспарян Нвер "Иисус Христос как лучший адвокат. Учение Иисуса Христа остается бесценным источником мудрости для адвокатов". 13 Сентября 2016. (А.Г)

Игорь Фолбин (Платунов).

январь 2022 год.

Свидетельство о публикации №222010501246