О светлой памяти святых отцов

Что может быть благороднее желания потомков воскресить память о давно ушедших предках, привлечь внимание общественности к полезным и нужным деяниям пращуров? Однако, это естественное стремление благодарных потомков может столкнуться с рядом специфических сложностей, встречающихся в среде священнослужителей. В статье повествуется о том, какие особенности могут встретиться на пути претворения в жизнь благородного стремления родственников – воссоздания из небытия и попытках увековечения памяти предков, посвятивших свою жизнь служению людям и укреплению веры.

История с «нашим» приходом рассматривается здесь как пример, поэтому акцент на персоналиях и местонахождении событий не делается.

О поисках своего деда (священника Тамбовской губернии Молчанова Павла Алексеевича), бесследно затерявшегося на просторах ГУЛАГа, я подробно описывал в родословном сборнике [1]. Желая ближе познакомиться с последним местом службы деда и его предшественниками, я стал наводить справки о «нашем» селе, когда-то принадлежавшем Тамбовской епархии. Большую помощь в этом мне оказала прихожанка церкви этого села, бывшая учительница местной школы Зоя Артёмовна. За полгода активной переписки, сопровождавшейся с моей стороны дотошными вопросами типа «что есть что?» и «где есть что?» и терпеливыми подробными ответами учительницы, требовавшими иной раз консультации односельчан и обращения к архивным материалам в школьном музее, я уже мог довольно свободно ориентироваться на местности. Неплохим подспорьем в этом процессе явились спутниковые снимки села и окрестностей – с моей стороны (спасибо ГУГЛу) и фотографии, подтверждающие и дополняющие сказанное в письмах, – со стороны Зои Артёмовны.

Тем временем круг родственников, интересующихся нашими предками и обменивающихся информацией, расширялся. Большую помощь в этом нам оказал Интернет и электронная почта. К июню 2008 года сформировалась группа из четырёх человек, готовых «на натуре» познакомиться с местами обитания наших предков: мой двоюродный брат Олег «московский» (среди моих кузенов есть ещё Олег «питерский» и Олег «киевский») с дочерью-студенткой (оба из Москвы), моя родная сестра из Курска и я – из Калининграда. Договорились встретиться в Москве и на легковушке брата отправиться в путь. До места добирались около 9 часов. Мне не составило большого труда сориентироваться на местности и показать дорогу к дому Зои Артёмовны. Она радушно нас встретила и любезно предоставила нам свой кров. В первый день мы успели провести экскурсию по селу и договориться по телефону о встрече на завтра в церкви со священником, который жил за 40 км, чтобы он открыл и показал нам наш храм, являвшийся для него дополнительной нагрузкой. Из соображений краткости и некоторых других соображений священника назовём «Первым».

На следующий день взявшая на себя обязанность экскурсовода З.А. повела нас показывать бывший дом тестя деда, на место которого в 1911 году был назначен дед (дом деда, как выяснилось, не дожил до сегодняшнего дня) и школу, где находится музей истории села, в недрах которого есть такая запись: «После революции 1917 года некоторое время власть была за попом Молчановым…» После этого все впятером направились к церкви.

Просторная церковь, не блиставшая величием и имевшая когда-то два престола, восстановлена была наполовину (долгое время в ней находился склад). Не имевшая постоянного настоятеля, она производила впечатление не вполне здорового человека. Тем не менее, нас не покидало чувство чего-то родного, близкого каждый раз, когда мы представляли себе, как по этим ступеням, этим путём поднимался на амвон для проповеди отец Павел, частица крови которого спустя сто лет продолжает течь в наших жилах. Мы представляли, как он прикасался к предметам, к которым имели возможность прикасаться и мы, как он созерцал те же росписи на стенах и сводах храма, которые не обновлялись до сих пор и которые с любопытством рассматривали и мы… Я и сестра любовались живописным видом камышовых зарослей, в которых когда-то в молодости ловил карасей наш отец.

Увиденное и услышанное в храме обострило чувство гордости за благородное служение наших предков Церкви и Отечеству, вызывало прилив сил и желание сделать нечто для пользы общего дела. С «Первым» мы обсуждали возможные проявления нашего участия на поприще увековечения благородной миссии наших предков в глазах сегодняшнего и грядущих поколений сельчан.

В том, что церкви требуется основательный ремонт, никто не сомневался. Но каждому было ясно, что если мы (потомки) включимся в это дело, наш посильный вклад в дорогостоящий и затяжной ремонт будет вряд ли заметен. Поэтому, при всём нашем желании сделать нечто такое, что не предаст забвению имена наших предков, посвятивших свои жизни служению Богу и пастве, проявлять способы нашего участия в жизни храма предстояло в рамках реальной, возможно скромной, суммы. Приемлемыми вариантами воплощения такой идеи мы считали, например, установку на церкви памятной доски с фамилиями настоятелей и/или водружение рядом с церковью поклонного креста. Уместность второго варианта подкреплялась ещё и тем, что сельский погост первоначально располагался прямо у подножия храма, и тесть отца Павла (настоятель и благочинный о. Константин) был захоронен как раз у алтарной стены. Обо всём этом мы рассуждали и в церкви, и затем говорили по дороге в Москву.

Обсуждая наши планы после посещения Вадовских Селищ более предметно, мы в качестве первоначального (а, в зависимости от собранной суммы, возможно, и единственного) этапа вспомоществования нашей церкви обозначили установку мемориальной доски. Этот, на первый взгляд простой, этап распадался на ряд составляющих его мероприятий: сбор средств, поиск изготовителя, подбор текста, разработка эскиза композиции, согласование со всеми участниками операции текста и эскиза, доставка доски к месту установки, установка и т.п. Для практического воплощения этого замысла больше всех подходил Олег «московский», т.к. он находился ближе всех месту расположения села, имел транспорт для доставки груза и приобрёл опыт посещения «нашего» села. Однако вскоре выяснилось, что состояние здоровья не позволит ему заниматься такими делами. Он предложил заняться этим Олегу «питерскому», самому старшему из здравствовавших братьев, и мне, самому младшему. Польщённые доверием, имевшие опыт военной службы за плечами, мы поделили обязанности по военному: старший возглавил права условного генерального директора, младший (находившийся «в теме») – исполнительного директора.

Отход, по воле судьбы, «играющего тренера» нашей команды от дел заставил пересмотреть наши возможности. Поскольку другого человека, способного доставить доску и организовать её установку, у нас не нашлось, вместо памятной доски был избран вариант облагораживания церкви, предусматривающий прежде всего облагораживание участка перед апсидой (выпуклой стеной), где должно находиться место захоронения нашего прадеда – о. Митропольского. К тому времени это место ничем не отличалось от запущенного состояния остальной не огороженной территории, поросшей бурьяном и кустарником.

К концу 2009 года обозначился круг наших родственников примерно одного поколения (правнуков о. Митропольского и внуков о. Молчанова), т.е. потенциальных участников операции. Среди них надо было выявить группу реальных участников, т.е. родственников, согласных с планом вспомоществования и готовых принять в нём участие. И только уж потом организовать сбор средств.

Связь между участниками осуществлялась посредством электронной почты: либо напрямую, либо через их детей. Интенсивное общение с родственниками выявило десять человек (из двенадцати потенциальных), разбросанных по России и Украине, готовых поддержать наше начинание. Таким образом, большинством голосов нашему проекту было положено начало. Сбор денег строго выдерживался на принципах добровольности: каждый определял сумму пожертвований самостоятельно, сообразно домашнему кошельку и внутренним убеждениям. При этом, чтобы соблюсти полную свободу волеизъявлений, было решено, что сведения о сумме каждого вклада должны храниться в тайне (чтобы о них знал только сборщик денег и ответственный исполнитель проекта, т.е. я). Сроки сбора денег были так же либеральными и впоследствии переносились несколько раз. Реализация упомянутых принципов в таком щепетильном деле, как сбор денег, конечно, не способствовала достижению нашего максимально возможного вклада и кратчайших сроков сбора средств, но зато и в процессе операции, и после её завершения никто не мог и не может сказать, что сделать свой вклад его вынудили какие-то внешние причины.

Наше дальнейшее повествование, как увидим, не обойдётся без упоминания о пастырях, пасущих овец своих, т.е. о настоятелях.

Надо сказать, что с настоятелями нашему селу последние четверть века большей частью не везло. В 90-х годах приходом правил иерей, который, по словам сельчан «вёл аморальный образ жизни (пропивал храмовые деньги, службы вёл в нетрезвом состоянии, на ногах не держался, блудил и т.п.)» [2]. Затишье наступило в 2004 году, когда на пост настоятеля был назначен о. Евсевий, трудами и стараньем которого храм постепенно стал походить не на склад, а на место общения с Богом. Народ он полностью устраивал, храм восстанавливал, вёл благочестивый образ жизни, службы проводил по чину. Одно плохо: недолюбливал начальство, угодить ему не пытался, не поминал за литургией ни архиепископа, ни патриарха, вёл себя как сектант, за что и был отстранён от управления приходом [3]. На его место осенью 2007-го назначили хорошо знакомого священника из соседнего прихода. Он был всем известен как клирик, который, по характеристике своих прихожан, «растащил храмовое имущество, собранное народом» [4]. Но верующие нашего села, окрестных сёл и посёлков встали стеной против такого назначения, хорошо зная нечистого на руку святого отца, и отказались пускать его в храм [5].

С тех пор для прихожан и самого храма снова наступили тяжёлые времена: постоянного настоятеля не стало, а у временных были свои приходы, свои обязанности, требовавшие и внимания, и времени.

Начало моего заочного знакомства с селом, его обитателями и церковью как раз и попало на этот трудный период, и плачевная история с настоятелями произвела на меня сильно удручающее впечатление. Поэтому, готовя в марте 2009 года письменное обращение к Патриарху Всея Руси Кириллу по поводу безуспешных поисков судьбы своего деда – о. Павла, я не преминул вторым пунктом нашего прошения кратко упомянуть о безрадостной истории смены «наших» настоятелей и вставить просьбу о подборе нам толкового священника. Летом этого же года из московской епархии в нашу был направлен клирик (здесь и далее – «Второй»), который осенью был возведён в сан иерея и в январе 2010-го появился в нашем селе в качестве настоятеля. Не хочу утверждать, что «Второй» своим появлением обязан нашему ходатайству, но удачное стечение обстоятельств даёт пищу для размышлений. Прибывший в село священник должен был сменить на посту нашего старого знакомого – «Первого» настоятеля.

«Второй» был интеллигентным, мягким и отзывчивым священником. Вскоре он пришёлся по душе прихожанам, посещаемость церкви росла, и ничто не предвещало перемен. С нашими родственниками (через меня) он быстро нашёл общий язык, всецело поддержал наш проект и согласился быть получателем и хранителем наших денег. Правда, тут же признался, что в хозяйственных делах не преуспел, но надеется на помощь более опытного «Первого». Он предложил на стенде вести открытую ведомость, прилюдно отмечать поступление средств и с прихожанами решать, куда лучше направить деньги. Это могло сказаться на деформации наших планов, но на месте, полагали мы, лучше видно, какие дыры надо латать в первую очередь. Кроме того, мы полагали, что жертвователи (т.е. мы) для прихожан – люди не посторонние, и к нашему мнению они тоже будут прислушиваться. Зато о таком «народном» контроле и подлинно демократическом управлении нашими ресурсами можно было только мечтать! Что касается нашего проекта, – мы допускали, что наши планы могут несколько измениться, оставаясь в рамках благоустройства храма.

Но измениться было суждено не только нашим планам. Со временем связь со «Вторым» (по электронной почте) стала не столь регулярной, сообщения о полученных деньгах запаздывали, как ведётся открытая ведомость, – узнать не представлялось возможным, как обстоят дела с благоустройством храма, – никто сказать не мог. В связи с этим оскудели и мои отчёты перед родственниками, ранее пестревшие обнадёживающими реляциями. В середине 2010 года наступило время, когда наш настоятель вовсе перестал отвечать на письма и звонки. Так продолжалось до конца года. В начале следующего, 2011 года, нарушив данный себе зарок не беспокоить по пустякам святых отцов, я стал наводить справки, жив ли наш настоятель. Прояснил ситуацию «Первый»; оказалось, жив. Но он не наш настоятель, а помощник «Первого», каковым был определён вскоре после нашего с ним знакомства. И как помощник, он вместо «Первого» 1-2 раза в неделю приезжает в наше село на службу. А наш приход для «Первого» всё так же является нагрузочным. На тему о количестве собранных средств и степени их использования говорить уклонился.

«Второй», до которого я сумел всё же достучаться, утверждал, что получаемые на почте деньги он по ведомости передавал «Первому», напоминая ему их предназначение, и что дальнейшая судьба этих средств ему не известна. И что его завалили работой, и что его матушка (жена) всё время болеет, и что жилищный вопрос никак не решится и т.д. и т.п. Но он считает всё это испытанием божьим и никого не винит.

Тем не менее, финансовый вопрос надо было прояснять. Узнав, что храм, включая прихрамовую территорию, изменений не претерпел, я про себя подумал: «Странные люди, эти церковники! Деньги лежат, а они ничего не делают!». Лучше всех ответ на эту загадку должен был знать «Первый». Судя по всему, тема эта для него была не из приятных, потому что точных сведений о расходе денег я от него долго добиться не мог. Только после интенсивной переписки и конкретно поставленных вопросов он, наконец, ошарашил: ремонта нет, и денег нет тоже. Прочитав такое, я чуть не решился дара речи: полтора года нас держали в полной уверенности, что наши деньги с общего согласия пойдут на благоустройство храма, а оказалось, что их след давно простыл.

Пришлось обратиться к ведомости расходов. Она тоже была представлена не сразу, а только после нескольких напоминаний. Из 31-й тысячи собранных рублей 30 тысяч пошло на текущие нужды храма (газ за зимне-весенний период, электричество, масло, оплата квартиры «Второму») и одна тысяча, – сугубо на ремонт (стекло для окон), и ни прихожане, ни жертвователи об этом не знают.

Как ответственный за исполнение наших планов, я просто не знал, как эту сногсшибательную новость донести до родственников, как им объяснить необходимость расхода их денег на текущие нужды, которые всегда оплачивались и без нашего вмешательства. Я стал объяснять «Первому», что так не делают, что если нужда заставляла делать незапланированные расходы, то это надо было обсудить с жертвователями, которые собирали деньги под определённую идею, а попирать их сокровенные желания не годится. В связи с этим я попросил наш счёт восстановить и пустить на реализацию договорных дел. «Первый» упорно настаивал на правоте своих действий, рассуждая в стиле «Что с воза упало …». Наш диспут продолжался несколько недель. В конце-концов я предложил привлечь к нашему спору третейского судью в лице церковных старших начальников, и дал ему неделю на принятие решения. Ответа не последовало ни через неделю, ни через две, ни через месяц. Наш временный настоятель таким образом дал нам возможность поразмышлять о добре и зле, чести и совести, добродетели и порочности. И всё-таки, в надежде получить компетентный ответ, на чьей стороне правота, подгоняемый очередным проходящим строительным сезоном, через два месяца я выполнил своё обещание. Описав ситуацию, я просил церковное начальство помочь «Первому» восстановить наш счёт и пустить деньги по назначению. Архипастырь оказался на нашей стороне; он принял решение (благословил), чтобы «Первый» возвратил все деньги нам.

Деньги оказались целы, хотя мы и потеряли много времени на их «круговорот». Но нет худа без добра: наша общая идея опять оказалась в центре внимания, и ободрённые справедливым исходом нашей финансовой истории, все не охваченные ранее по разным причинам родственники исполнили свои обещания, а часть из охваченных пересмотрела свои планы и внесла дополнительные суммы. Наша «казна» вскоре насчитывала уже 55 тыс. рублей. Сумма по тем временам приличная. С такой суммой мы могли позволить себе уже больше свободы в выборе желаний.

Итак, обстоятельства позволяли вернуться к идее с мемориальной доской. Как оказалось, её эскиз, изготовление и монтаж на стену церкви нам оказались вполне «по карману», а место её изготовления, с помощью отзывчивых сельчан, было найдено в районном центре в паре часов езды от села. Зная номер телефона и адрес электронной почты, мы и с ритуальным бюро все вопросы отныне решали оперативно и продуктивно. Там же договорились заказать и низкий заборчик для ограды места захоронения о. Митропольского и других. Денежный ресурс, кроме сказанного, позволял выкроить также средства на некий презент для убранства храма. О всех этих новых возможностях я оповестил наших родственников и, по мере претворения новых задумок в жизнь, держал их в курсе дела, чутко прислушиваясь к общественному мнению.

Мнение епархиального начальства для нас было тоже небезразличным, и как потом оказалось, не только весьма полезным, но и крайне необходимым. Поэтому все основные этапы проекта, касающегося, например, памятной доски мы аккуратно согласовывали с руководством, каждый раз после консенсуса получая «благословение». Согласованию подлежала сама идея установки доски, и мы с аргументами и документами в руках доказывали и историческую справедливость, и целесообразность такой задумки. Текст и композиция изображения на доске тоже прошли процесс согласования, хотя и не с первого раза. К этому времени мы пришли к мысли об упоминании в тексте всех (четырёх) настоятелей, руководивших храмом со дня его постройки до закрытия после ареста о. Павла. Вслед за этим патриархия выставила требование, чтобы перед каждым именем на доске был указан соответствующий сан (иерей, иеромонах, протоиерей и т.п.). Но мы, к сожалению, смогли выяснить этот «параметр» не для всех персоналий, поэтому выбрали более широкое понятие – «священнослужитель», что и послужило компромиссом. И наконец, Владыка благословил установку мемориальной доски на строго оговорённом месте храма (на апсиде, т.е. на внешней стороне выгнутой стены церкви).

В одном из писем с испрошением очередного благословения Владыки я снова посетовал на плачевное состояние дел с настоятелями нашего храма. И, о чудо! – через два месяца, в сентябре 2012 у нас появился новый, постоянный, батюшка Николай. Приоритетом в поведении нового настоятеля были не сладкие речи и обещания, а конкретные дела на порученном участке. Он был целеустремлён и решителен, не старался подстроиться под собеседника. Поэтому наш живейший интерес к храму воспринял настороженно (по пословице о своём уставе в чужом монастыре). Видимо, остерегался, что мы будем навязывать свои проблемы, причём проблемы, которые не с руки решать только что назначенному настоятелю и которые потребуют много времени на согласование. (Мы к тому времени уже «утрясали» вопрос с возможностью открытия и освящения памятной доски в день Покрова Пресвятой Богородицы). Разобравшись, что ничего согласовывать не надо, что на всё уже получено благословение, о. Николай несколько смягчился. Мы нашли с ним точки соприкосновения, в частности, согласились с его предложением обозначить район захоронения поклонными крестами и перевести на эти работы деньги, которые были предназначены на оградку мест захоронения. А настоятель взял на себя труд доставить мемо-доску из райцентра в село и прикрепить её на обозначенное место на апсиде.

14-го октября 2012 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в день престольного праздника нашей церкви и в год её 180-летия, при большом стечении народа началось торжественное богослужение, на котором помимо настоятеля иерея Николая присутствовали представители благочиния и епархии, а также группа потомков, начертанных на доске святых отцов Кудряшова, Митропольских и Молчанова, в количестве шести человек. В процессе крестного хода вокруг храма была освящена гранитная памятная доска, прикреплённая к внешней стороне алтарной стены.

Доска выполняет троякую роль. Во-первых, она устраняет имевшую место для многих неопределённость, называя точную дату возведения храма. Во-вторых, называет поимённо всех сменявших друг друга настоятелей, на протяжении первого этапа жизни храма (с момента рождения церкви до закрытия её большевиками). В третьих, даёт информацию о месте и обстоятельствах смерти двух последних, почитаемых прихожанами до сих пор, пастырях. А нам, сегодняшним и будущим потомкам, сей атрибут ещё и напоминает о родственных связях всех четырёх святых отцов: Иван Митропольский и Павел Молчанов являются зятьями вышеначертанных на доске, а Иван и Константин – это отец и сын, соответственно.

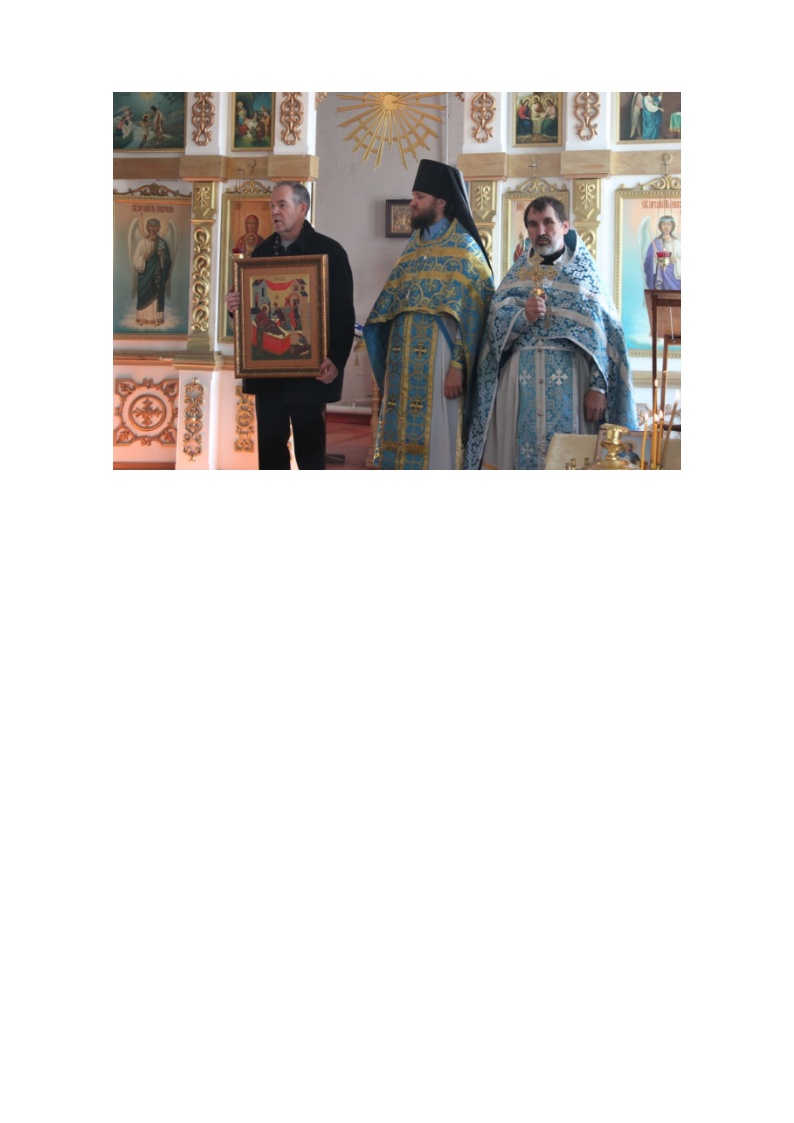

Вслед за крестным ходом с амвона с кратким поздравлением выступил представитель потомков, закончивший речь вручением храму дарственной иконы «Рождество Пресвятой Богородицы» (см. иллюстрацию). После официальных мероприятий, на праздничной трапезе, куда наша «делегация» была любезно приглашена, нам представилась возможность сделать ещё один приятный пассаж: мы передали настоятелю на обустройство мемориальной композиции (один большой и плюс три малых поклонных креста) и другие нужды храма 35 тыс. рублей (оставшихся после трат на доску и икону).

Примерно так мы себе и представляли выражение памяти святым деяниям наших предков.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошли годы. Мемориальная композиция давно возведена, ограда вокруг церкви сделана, освящён источник и отстроена часовня-купель вблизи села, восстановлен главный придел церкви, но, самое главное, – завершены наружные восстановительные работы храма с реконструкцией утраченных со временем элементов архитектуры, той архитектуры, которую лицезрели наши предки. Сейчас ни одно сколько-нибудь значимое событие епархии не обходится без участия нашего прихода. И главная заслуга в осуществлении всех этих достижений принадлежит нашему неугомонному настоятелю. Можно считать, что с появлением в церкви о. Николая в истории нашего храма начался новый, творческий, созидательный период. Мы гордимся успехами нашего прихода и рады, что эта долгожданная перемена не обошлась без нашего посильного участия.

ИСТОЧНИКИ

1. Калининградский родословный вестник. Калининград. Янтарная летопись. 2012, вып.4.

2. Славянский Правовой Центр.

//www.sclj.ru/news/detail.php?SECTION_ID=197&ELEMENT _ID=1698

3. Официальный сайт Московского Патриархата. //www.patriarchia.ru/db/text/342123.html

4. Информационно-аналитический центр. // 5. Религия и право.

Свидетельство о публикации №222011301656