Версии не расскрытого убийства...

Конечно, можно было бы попытаться втиснуться, но молиться в такой толпе не удалось бы... Литургию служил митрополит Ювеналий. Ему помогали два священника – его секретарь, архимандрит Лазарь (Солнышко) и Иоанн Пентьковский а помогал в алтаре алтарник Владимир Архипов. После окончания литургии, было понятно, что собравшиеся люди (а их было более тысячи) не смогут попасть в храм, чтобы попрощаться с отцом Александром. Храм слишком мал, и может возникнуть давка. А люди подходили к к гробу... Вот несколько мужчин из траурной процессии взяли его на плечи и вынесли из храма. Поставили у входа на скамейки. Александр Борисов, который ведал акустикой, быстро нарастил провода и вынес на крыльцо микрофон на стойке.

Кто - то обратился к собравшимся и попросил, чтобы никто не торопился, что всем будет предоставлена возможность проститься с отцом Александром. Священники и церковнослужители посовещавшись, и решили, что каждому, кто захочет что-то сказать, будет предоставлена такая возможность. Это было удивительно, но люди молча выстроились в очередь и начали подходить ко гробу. Мелькали корреспонденты и телеоператоры различных студий, кто-то залез на колокольню. В толпе можно было различить писателя Фазиля Искандера, поэта Андрея Вознесенского, режиссёра Марка Розовского, в театре которого отец Александр читал лекции. Приехали телеведущие программы «Взгляд»: Александр Любимов, Дмитрий Захаров, Александр Политковский. Был иеромонах Марк Смирнов. Особняком, за цветочной оградой, между клумбами, стоял давний друг отца Александра - философ Григорий Померанц. Стояла тишина. Лицо отца Александра, как и подобает, было покрыто воздухом. И вот - митрополит Ювеналий зачитал послание патриарха Московского и всея Руси Алексия II. После него к микрофону подошел прихожанин Владимир Илюшенко. Он говорил кратко и гневно. Сказав, отошел и остался на крыльце. Было трудно вспомнить, кто и что говорил, поскольку прощание длилось около двух часов...

Далее монах подошел к микрофону и его прощальные слова прозвучали без нотки агрессии. Постепенно толпа прощавшихся поредела... Запел хор... мужчины подняли гроб на плечи и направились к могиле. Там уже стояли скамейки... поставили гроб на скамьи. Митрополит отслужил литию и пригласил для последнего прощания вдову отца Александра - Наталью Федоровну. Ко гробу подошла сначала она, затем его внучка Александра и ее отец Володя Юликов. Рядом с Наталией Федоровной постоянно находилась Вера Хохлова, вдова близкого друга отца Александра – священника Сергия Хохлова. Подошла Мария Витальевна Тепнина, исповедница, подруга матери отца Александра, помогавшая ей воспитывать будущего священника. Ни его дочь Елена, поселившаяся с мужем и сыном в Италии, ни сын Михаил, гостивший в то время вместе с женой и дочерью у сестры, не смогли приехать на погребение. За те короткие дни, которые прошли со дня убийства, они к сожалению не сумели купить авиабилеты...

... Перед тем, как опустить крышку гроба, митрополит Ювеналий подошел ко гробу и приоткрыл воздух. Было поразительно - лицо убитого священника было совершенно белым, без единой кровинки. Так как умирая около калитки дома, он потерял всю кровь. Гроб опустили, посыпались комья земли, разрывавшие тишину. Когда был насыпан могильный холм, посыпались цветы, которые совершенно сокрыли землю...

... Погребение отца Александра, несмотря на огромное стечение народа, причем пришли не только христиане – среди присутствующих было немало сотрудников силовых ведомств, которые вели видеосъемку, были телевизионщики – прошло без каких-либо инцидентов. Всю первую половину вторника, а это был день, когда Православная Церковь вспоминает усекновение главы Иоанна Предтечи, царила звенящая тишина. И лишь когда возле могилы осталось совсем немного людей, за калитку вышел прихожанин композитор Олег Степурко, вынул трубу и заиграл. Он играл спиричуэлс "Больница святого Джеймса". Труба рыдала – столько скорби звучало в льющейся мелодии, что казалось - вся округа присоединилась к его плачу.

Прихожанин отца Александра - Андрей Еремин вспоминал об одной знаменательной встрече, произошедшей незадолго до гибели отца Александра: «В начале мая 1989 года была знаменательная встреча. Тогда Россию посетил французский кардинал Жан Мари Люстиже. По дороге из Москвы в Троице–Сергиеву Лавру он попросил сопровождавших его лиц из Московской Патриархии заехать в Новую Деревню, в приход отца Александра. Этот иерарх Католической Церкви, по национальности еврей, очень хотел познакомиться со своим знаменитым православным собратом. Вот что вспоминал кардинал об этой поездке: "Мы прибыли к концу Литургии, когда настоятель говорил проповедь. Она произносилась, согласно обычаю, в конце службы. Со своими спутниками мы остановились в глубине храма, но отец Александр нас заметил… Он подошёл ко мне, и мы сказали друг другу несколько слов по–английски". Потом французский архиерей, прервав проповедь настоятеля, поднялся в алтарь и поцеловал престол со Святыми Дарами. Когда он вошёл, какая то властная сила буквально прижала меня к стене, алтарь наполнился плотным светом, даже дышать стало трудно…

А кардинал вышел на амвон, сказал через переводчика несколько слов собравшимся и, попрощавшись, уехал. Спустя несколько минут отец Александр вошёл в алтарь, и я рассказал ему о своём неожиданном переживании. Он почему то этому порадовался и тут ж передал мне свой краткий разговор с кардиналом Люстиже. Оказывается, отец Александр спросил его, когда они смогут в следующий раз увидеться? Кардинал ответил: "Теперь это будет только на небесах". тогда все поразило: ведь наступило время, когда отец Александр мог свободно выезжать за границу. И, казалось, не было никаких препятствий для их встречи в дальнейшем…

А после гибели батюшки многих не оставляла мысль, что кардинал Люстиже словно предсказал скорую смерть отца Александра. Позже, кардинал Люстиже вспоминал, что встреча с батюшкой произвела на него очень сильное впечатление. Он понял, что жизнь отца Александра наполнена Евангелием ещё в большей степени, чем его собственная, а это неминуемо становится знаком…

Об этом эпизоде в предисловии к книге Ива Амана об отце Александре кардинал написал: «Действительно, в отце Александре я увидел жизнь, принесённую в жертву, его жертвенную любовь ко Христу, в этом была вся его отвага. Я не предсказал его смерти, я только сказал вслух то, что отец Александр уже знал - слова Христа, обращённые к Петру: "Другой препояшет тебя, и пойдёшь туда, куда не хочешь идти.» Он так же, как и я, поистине ставшие христианами, любим и служим единственной невесте Христовой - Его Церкви. Совершенно очевидно, что это единение со Христом может осуществляться в жизни учеников лишь при условии участия в тайне Креста. Радость пасхальной недели… была словно озарена сиянием тайны Креста - угрозой бессильной, но неминуемой смерти.»

Спустя несколько недель была создана комиссия по богословскому наследию отца Александра. Уже в следующем году начали выходить в светских издательствах массовыми тиражами его книги. Впоследствии был создан Фонд имени отца Александра, который занялся изданием его книг. Постепенно были собраны и изданы его лекции и домашние беседы. А так же переиздан шеститомник «В поисках Пути, Истины и Жизни.» Издан в трех томах “Библиологический словарь”. Многие из его учеников стали священниками, которые активно продолжают дело миссионерского служения. Среди них – священники Александр Борисов, Владимир Лапшин, Игнатий Крекшин, Антоний Лакирев, Виктор Григоренко...

А в 1995 году на месте убиения протоиерея Александра Мень была воздвигнута часовня во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. В 1999 году к ней был пристроен алтарь и начались богослужения... В 2002 году рядом с часовней был выстроен храм в честь святого Сергия Радонежского, которого глубоко почитал отец Александр. Почти одновременно в здании бывшего Дома культуры, неподалеку от дома, где жил отец Александр, по инициативе его сына Михаила возник культурно-просветительский центр «Дубрава», в котором разместилась мемориальная экспозиция, посвященная жизни и подвигу отца Александра...

Да! Сегодня с уверенностью можно сказать, что Его книги перешагнули границы России – они переведены на многие европейские языки. Еще не до конца прочитано и осмыслено его богословское наследие – оно намного опередило свое время. Как стрела, выпущенная опытным стрелком, его книги все еще в полете а вся его жизнь была посвящена служению Богу и ближним. А мученическая кончина не оставляет сомнений в том, что своей смертью он повторил путь Христа. Возможно кому-то покажется, что убийство православного священника, столь деятельно всю свою жизнь трудившегося на миссионерском поприще, означает неудачу его дела. В обычной жизни понятия успеха или неудачи совершенно иные, нежели в области духовной. Если человек богат, здоров, имеет детей, доживает до глубокой старости – это означает, что он не зря прожил свою жизнь. Как нечто само собой разумеющееся, за счастье принимают безбедную, полную довольства жизнь. Однако духовный человек ориентируется на другие ценности. Непреложную ценность имеет для него жизнь Господа нашего Иисуса Христа. С обычной, мирской точки зрения жизнь Христа неудачна – до 30 лет Он плотничал в маленьком провинциальном городке, затем в 30 лет вышел на проповедь, которая длилась всего три года. Среди Его учеников были в основном простые, незнатные и неученые люди. Окончил Он свою жизнь на кресте в тридцать три года, был распят как разбойник. Полный крах! Так казалось многим людям, которые со вниманием следили за Ним. Понадобилось три столетия, чтобы Его учение начало завоевывать мир. Так на протяжении столетий Христа отвергали, забывали, пытались использовать для достижения земных целей. Христианство до сих пор для большинства живущих остается загадкой, тайной за семью печатями. Неужели ради этого стоило страдать, погибнуть позорной смертью?

Вероятно, что жизнь человека обретает необычайную ценность, если он соотносит ее с Божественной волей. Приход каждого человека в мир – не свободный акт выбора. Нас никто не спрашивает, хотим мы родиться или нет. Более того, никто нас не спрашивает, желали ли мы родиться именно в России и именно в это время? Можно до бессконечности спорить о том, что случайно это или нет? Если над нами, как писал Александр Блок «ясность Божьего лица» значит, все это не случайность. Важно постичь смысл происшедшего, разгадать задачу, которую поставил перед нами Творец, когда посылал нас в этот мир. Протоиерей Александр Мень видел свою задачу в том, чтобы говорить о Христе на языке, понятном одичавшим за годы коммунистического владычества соотечественникам. Это ему удалось сделать в полной мере. Он сумел воспитать плеяду учеников, которые продолжают его миссионерскую работу в самых различных сферах нашей жизни. Божий промысел, так обычно называют участие Творца в нашей повседневной жизни, возвысил отца Александра предоставив ему возможность даже в смерти подражать возлюбленному Сыну – Иисусу Христу. Отец Александр был убит не во сне, не во время работы над очередной книгой, а в тот момент, когда спешил в Божий храм на богослужение.

Один из прихожан отца Александра, ныне священник Игнатий Крекшин, во время презентации перевода на немецкий язык лучшей книги об протоиерее Александре Мень, написанной его французским другом Ивом Аманом, сказал: «Тайна смерти осталась неразрешимой, такой смерти – особенно.

Для каждого, для кого отец Александр был другом и учителем веры, его смерть была испытанием: кто-то впал в отчаяние, кто-то даже ушел из Церкви, многие замкнулись в себе, все были в страхе и оцепенении. Это был настоящий “удар по Церкви”, как скажет старый друг отца Александра, польский православный священник Генрик Папроцки. Все тогда вспоминали слова Писания: ”поражу пастыря и будут рассеяны овцы стада” (Мф.26:31) Было искушение молчать, и как кому-то хотелось, чтобы все замолчали, как послушно молчали в нашей несчастной стране многие десятилетия.» А философ и культуролог Григорий Померанц в интервью к двадцатилетию со дня гибели отца Александра сказал: «… я особенно глубоко пережил смерть отца Александра. Ярко помню, как мы с ним познакомились. А когда я узнал о его гибели, мне показалось, что меня самого ударили по голове. И в первые дни я чувствовал эту рану, нанесенную не только моей жизни, но и жизни целой группы творческого меньшинства, меньшинства, живущего напряженной духовной жизнью. А как на это откликнулись массы, я даже не знал, и сейчас не знаю. Отец Александр разрушил наше отчужденное отношение к людям, занимающим официальные места в Церкви»...

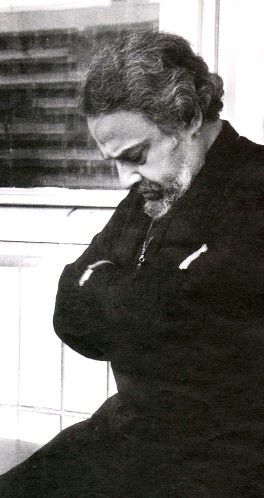

Будущий протоиерей, проповедник, писатель и духовный наставник Александр Мень родился в то время, когда вся страна отвернулась от религии. Советская власть железной рукой загоняла народ в светлое будущее, в котором, казалось, не было места для Бога.

Отец Александра, Владимир Григорьевич МенАлександр Меньь, хоть и учился в детстве в религиозной школе, не был верующим человеком. Он окончил технический институт и работал инженером текстильной промышленности на заводе в Орехово-Зуево. Мать Александра, Елена Семеновна, напротив, была религиозна. Вера в Бога передалась ей от бабушки, которую исцелил от тяжелой болезни Иоанн Кронштадтский. Елена уже в гимназические годы тянулась к христианству. Когда Александру было шесть месяцев, он вместе с матерью был тайно крещен в Загорске. Обряд провел отец Серафим, который позже впервые исповедал мальчика и предсказал ему большое будущее. После смерти отца Серафима на духовное развитие Александра повлияла настоятельница подпольного женского монастыря Мария, о которой он всегда отзывался как об открытом, отзывчивом человеке.

Детство Александра Меня прошло в Москве, в 1943-1953 годах он учился в Московской мужской школе № 554 и уже тогда интересовался богословием. Его мать дружила с супругами Васильевыми, которые устраивали на своей квартире лекции по религии и культуре, читали Новый Завет. Александр тоже бывал на этих встречах, обогативших его духовно. Он был очень любознательным, учился рисовать, интересовался историей и философией, много читал, причем не по-детски сложные книги. Например, с сочинениями И. Канта он познакомился в возрасте всего 13 лет.

Сначала Александр хотел заниматься наукой или искусством: он ходил в музеи, наблюдал за живой природой, рисовал животных в зоопарке, пробовал свои силы в иконописи. Но уже в возрасте 12-ти лет понял, что его призвание – служить Богу. Свое благословление мальчику дала матушка Мария. В столь юном возрасте в семинарию его не приняли, и Александр занимался самостоятельно: читал философов, религиозных мыслителей. Открытием для него стали книги Владимира Соловьева. В 15 лет Александр прислуживал в церкви Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне, где читал на клиросе и пел в хоре. Тогда же он написал свое первое богословское эссе. К окончанию школы, Александр освоил и программу семинарии.

В 1953 году А. Мень поступил в Московский пушно-меховой институт, на учебу в университете рассчитывать не приходилось — мешало происхождение из еврейской семьи. Параллельно светскому образованию Александр занимался богословием по программе духовной академии. В этот период он написал свою первую книгу – «О чем говорит Библия и чему она учит». На третьем курсе Александр познакомился с Н. Голубцовым, священником, открытым для общения, в том числе и с атеистами. Он стал для Александра Владимировича Меня духовным наставником и образцом священнослужителя.

В 1955 институт закрыли, а студентов перевели в Иркутск. Три года Александр провел в Сибири, где познакомился с епископом и стал выполнять его поручения, часто из института отправлялся в храм. Другие студенты спокойно относились к его религиозности, Александр был хорошим товарищем и напоказ свои убеждения не выставлял. В 1956 году А. Мень женился на Наталье Григоренко.

Александр Мень с семьейХрущевская оттепель коснулась и религиозной сферы, но ненадолго. Коммунистическая партия рассчитывала, что лет за двадцать веру в Бога удастся искоренить. Узнав о связи студента А. Меня с епархией, ректорат принял решение о его отчислении, приказ был подписан накануне последней сессии.

Александр воспринял это как знак свыше. Он вернулся в Москву, получил благословление своего наставника и 1 июля 1958 года, в большой праздник Троицы, был посвящен в сан диакона. Его направили в приход в Одинцово, где А. Мень прослужил два года. Заочно он учился в Ленинградской семинарии, и в это время начал серию бесед о Христе. В 1960 году в Донском монастыре он был рукоположен в священники и переведен в Алабино, где годом позже стал настоятелем. Благодаря открытому характеру, Александру удалось наладить отношения с местной властью, которая не мешала ему вести работу: он принимал прихожан, объяснял им символы веры, даже проводил службы за пределами храма, что было запрещено. В те годы у А. Меня было уже двое детей – дочь и сын, вся семья жила в домике рядом с храмом. В свободное время Александр писал книги и статьи, некоторые из них даже удалось опубликовать в «Журнале Московской Патриархии».

В 1964 году он перешел служить в храм в Тарасовке на место второго священника. Вся семья перебралась жить к родителям Натальи в Семхоз. В то время А. Мень считал важным общаться с советской молодежью, над которой власть коммунистической идеологии постепенно ослабевала. В Тарасовке он написал самую известную свою книгу, посвященную Иисусу, – «Сын человеческий», которая вышла в Брюсселе в 1969 году. Было много желающих поговорить с проповедником, и это внимание не нравилось настоятелю церкви, который в итоге донес на священника в КГБ. А. Мень просил перевести его в другой приход, но прихожане не отпустили. Только год спустя ему удалось поменяться местами со священником из храма в Новой деревне. В 1970 году он почти тайно покинул церковь в Тарасовке. До конца своих дней отец Александр служил в храме Сретения Господня в Новой деревне, став его настоятелем через 19 лет. Служба в Пушкино была спокойной: А. Мень принимал прихожан, которых становилось все больше, ходил по домам, писал книги. До середины 80-х годов они издавались за границей – в Брюсселе и Неаполе – под псевдонимами Э. Светлов, А. Боголюбов, А. Павлов. В это время были написаны многочисленные статьи, серия «В поисках пути, истины и жизни», книги «Таинство, слово, образ», «Откуда явилось всё это?», «Как читать Библию?», составлен Библиологический словарь, включивший около 10 000 терминов. Работы А. Меня были переведены на пять иностранных языков, однако ни одна его книга не была издана в России при жизни.

В то время крещение в церкви вызывало подозрения, поэтому отец Александр проводил обряд на квартирах у друзей или в маленьком домике рядом с церковью, где у священника был кабинет. Он крестил до 50 человек в месяц, в основном взрослых. Среди новых последователей христианства были не только местные жители. К А. Меню приезжали из Москвы, он был наставником и крестным отцом многих диссидентов 70-80-х годов. На лето его друзья приезжали в Пушкино и снимали дачи неподалеку от храма. Отец Александр ставил перед собой цель создать общину, сплотить людей, которые бы помогали друг другу и желающим принять крещение. Община была разбита на группы, каждая из которых не только вместе молилась, но и имела свою «специализацию» — занималась катехизацией, изучением истории Церкви и т.д.

Несмотря на то, что отец Александр скромно говорил о себе как о сельском священнике, а его деятельность была мирной и просветительской, она привлекала к себе внимание спецслужб. протоиерей Александр Мень регулярно получал анонимные письма с угрозами, на него часто писали доносы. Во время правления Юрия Владимировича Андропова, когда гонения на церковь усилились, был арестован один из учеников отца Александра, он не выдержал пребывания в Лефортовской тюрьме и скомпрометировал наставника и его окружение. А. Меня стали вызывать на допросы, в Новой деревне и Семхозе провели обыски. Несмотря на это он никогда не планировал покинуть страну, так как был привязан к прихожанам, своим духовным детям. Тем не менее, отцу Александру на время пришлось прекратить свою деятельность. Жесткая политика в отношении религии продолжалась и после прихода к власти М. Горбачева. Только в 1987 году ситуация стала меняться и государство повернулось лицом к церкви, а в 1988 она смогла, не таясь, отметить тысячелетие крещения Руси. Отец Александр почувствовал себя свободнее. По приглашению друзей он побывал в Польше, читал в Москве лекции, стал одним из самых популярных православных проповедников. В 1989 году А. Мень был назначен настоятелем храма Сретения Господня. В первую очередь он начал строительство здания, в котором должны были разместиться крестильня и зал для разных приходских дел. Здесь за неделю до своей смерти А. Мень открыл для детей воскресную школу.

Жизнь талантливого проповедника оборвалась 9 сентября 1990 года. Как обычно в воскресенье отец Александр направлялся из дома к станции Семхоз, чтобы на поезде доехать до Пушкино. Неизвестный мужчина напал на него сзади и ударил топором по затылку. А. Мень, истекая кровью, смог добраться до калитки своего дома. Там его нашла жена Наталья, которая сразу вызвала скорую помощь и милицию, но врачи не смогли ничего сделать. Отец Александр был похоронен рядом с храмом в Новой деревне. Позже на месте его гибели в Семхозе был построен храм в честь преподобного Сергия Радонежского.

Смерть отца Александра стала большой утратой для православной церкви и общества в целом. Советские газеты не обошли вниманием это печальное событие и даже ранее преследовавшие проповедника политики выразили своё сожаление.

Коротко охарактеризовать А. Меня и его жизненный путь можно словами архиепископа Михаила (Мудьюгина): «Все свои знания, энциклопедическую эрудицию, самые разнообразные интересы в науке, художественной литературе, искусстве, все свои таланты, ему от Бога дарованные, отец Александр поставил на службу проповеди. Проповедовал он неустанно. Проповедовал всегда принципиально, притом на языке, доступном для современников… Это был человек необыкновенной одухотворенности, который вёл подвижническую жизнь и закончил её мученически. Но на крови мучеников, как известно с древних времён, прорастают семена христианского благовестия, растёт и укрепляется Церковь Христова… Отец Александр был поистине пророком нового времени и предвестником евангелизации всего служения Православной Церкви, евангелизации, которая соответствует назревшим потребностям и чаяниям православного народа».

... До сих пор ни правоохранительные органы, ни следствие ни правозащитники не могут прейти к единому мнению ограбление или заказное убийство?

Из материалов следствия на сегодняшний день известно, что нападение на протоиерея Александра Владимировича Мень произошло утром 9 сентября 1990 года в посёлке Семхоз (ныне часть Сергиева Посада). Свидетелей найти не удалось. Вероятнее всего, злоумышленник атаковал его со спины, ударив топором или сапёрной лопаткой, после чего бежал, схватив портфель.

Истекающий кровью (удар пришёлся прямо в артерию) священник попробовал дойти до станции. По дороге он встретил женщину, которая пыталась ему помочь. Он отказался, сославшись на то, что ищет пропавший портфель. Затем он направился домой. Видевшая его соседка позднее рассказала правоохранителям, что хотела выяснить у отца Александра Меня, кто на него напал, но он ответил: "Да никто, это я сам так". Возле дома раненый священнослужитель потерял сознание. Приехавшие медики уже не смогли ничего сделать, отец Александр скончался от потери крови. Так родилась версия нападения с целью ограбления которая рассматривалась следствием в первую очередь. Вероятнее всего, преступник даже не знал, что его жертва — священник. Александр Владимирович Мень шёл по улице в обычной одежде, а облачение нёс в портфеле, который пропал после нападения. Скорее всего, именно этот портфель и был целью нападавшего. В пользу этой версии говорит и выбор орудия нападения — топор имелся в каждом частном доме. Место атаки — тропинка, ведущая к железнодорожной станции — свидетельствует о спонтанном преступлении. Это весьма оживлённая дорога, профессиональный киллер, вероятнее всего, выбрал бы более укромное место и вряд ли стал бы забирать с места преступления портфель.

Также рассматривалась версия о нападении психически больного человека. Такие случаи не редкость, однако, как правило, больные стараются подобраться к жертве поближе и нападают в церкви или дома у священника. Кроме того, они обычно не заботятся о заметании следов и оставляют немало улик.

Ещё одной версией следствия была месть со стороны радикалов из противоположных лагерей — антисемитов и сионистов. И те и другие имели определённые претензии к священнику. В те времена у всех на слуху было скандальное общество "Память", не скрывавшее своего антисемитизма. Их лидер Васильев даже публично критиковал Меня. Основными претензиями к нему были его еврейское происхождение, а также тот факт, что среди его прихожан было немало крестившихся евреев. Отдельные радикалы считали, что отец Александр пытается изнутри подорвать Русскую Православную Церковь, чтобы потом отколоть от неё и возглавить некую "еврейскую церковь". Что же касается религиозных иудеев, то их недовольство протоиерей Александр Мень вызывал тем, что "уводил людей". Стоит отметить, что под его влиянием немало этнических евреев заинтересовались православием. Однако версии о мести с их стороны в конце концов были отклонены. Что касается "Памяти", то её деятельность сводилась к скандальному эпатажу. Никаких боевиков за ней не стояло, самым резонансным преступлением её членов стала скандальная потасовка в Центральном доме литератора, в ходе которой с писателя Курчаткина стянули очки и разбили их об пол... В этой связи в Российском бурлящим общественно - политическом обществе той эпохи, эпохи развала Советского Союза и двое властия в стране, тут же заговорили о происках спецслужб, а учитывая резонанс дела, версия о происках КГБ просто не могла не появиться. Правда, аргументов в пользу неё нет. Ведь убедительных мотивов у спецслужб не было. Да, в 70-е годы прошлого столетия у Александра Владимировича Меня несколько раз проходили обыски из-за связи с самиздатом, но все они заканчивались без последствий для него. А в 1990 году, когда СССР уже трещал по швам, а на окраинах лилась кровь, священник вряд ли представлял хоть какую-то угрозу для госбезопасности.

Сторонники этой версии считали, что на самом деле в пропавшем портфеле была не ряса, а убойный компромат на какого-то деятеля. Но это откровенно сомнительная легенда. Так как Александр Владимирович Мень всегда был предельно аккуратен и осторожен. Невозможно поверить в то, что священник мог влезть в чьи-то грязные разборки с компроматом, тем более в тот период, когда его дела явно пошли в гору и он стал одной из самых популярных фигур в церкви...

Через три дня после гибели Меня в результате оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был арестован живший неподалёку от него мужчина. Некий Бобков, ранее дважды судимый и ведущий асоциальный образ жизни. Подозреваемый быстро сознался в убийстве. Он заявил, что напал на священника за то, что тот якобы жаловался на него в милицию. Орудие преступления и похищенный портфель он выбросил в местный водоём.

Чуть позже он изменил показания. Теперь он утверждал, что его загипнотизировал некий "человек в чёрном облачении", который внушил ему идею убийства священника за то, что тот еврей. Вскоре Бобков "узнал" этого загадочного человека в чёрном. Им оказался живший в Семхозе архимандрит Иосиф (Пустоутов) — сотрудник отдела внешних церковных связей. Правда, вскоре выяснилось, что священники были близкими друзьями, а с подозреваемым архимандрит никогда не встречался. А вот тщательные поиски топора и портфеля в указанном Бобковым водоёме ни к чему не привели. Детектор лжи также не подтвердил признаний подозреваемого. Сам он утверждал, что оговорил себя после избиений в милиции. В конце концов Бобкова осудили по другому делу (за кражу), после чего поиски убийцы продолжились... В результате которых

(произошла чудовищная ошибка?!.) в 1994 году было объявлено о задержании нового подозреваемого. Некоего Бушнева, ранее судимого за хулиганство. В сентябре 1990 года он задерживался по подозрению в причастности к гибели жены. Его супруга в ночь перед гибелью Меня попала под поезд на платформе Семхоз. Тогда его отпустили, однако теперь решили, что он мог быть причастен к гибели священника. Через несколько дней после задержания мужчина дал признательные показания.

Он сообщил, что поздно вечером накануне гибели отца Александра они с женой ехали на электричке в гости к родственникам в Хотьково. Супруги были сильно пьяны, и у Бушнева произошёл конфликт с другими пассажирами. В результате его вытолкали из поезда на станции Заветы Ильича. Супруга же осталась в поезде, но проехала свою остановку и вышла на следующей станции — Семхоз. Там она и попала под поезд (об этом он узнал только через сутки). Утром Бушнев выяснил, что к родственникам жена так и не приехала. Захватив с собой топор, он отправился на её поиски. Однако из-за сильного похмелья перепутал электрички и поехал в противоположную сторону. На станции Семхоз он понял ошибку и вышел. Ожидая поезда, он отправился побродить по окрестностям и вдруг встретил мужчину с бородой, которого принял за вчерашнего обидчика. В ярости он ударил его по голове, а затем уехал обратно в Хотьково и спрятал топор у родственников...

Вот, что позже рассказал генерал-лейтенант милиции Вячеслав Панкин: - "Когда задержали подозреваемого, он дал признательные показания. Министр внутренних дел Баранников обрадовался: праздновать можно! Однако, кроме признательных показаний, не было никаких вещественных доказательств. И даже когда подозреваемый выдал следствию топор, которым он якобы убил священника, экспертиза не подтвердила, что это орудие убийства. Портфель с церковным облачением священника тоже исчез. Отрабатывалось очень много версий, обращали внимание на мелочи. Когда священник с рассечённой головой добрёл до калитки своего дома, беспомощно повис на ней, жена его не узнала. Почему? Проверяли и брата жены, конфликтовавшего накануне убийства с Александром Менем. Но существенных доказательств добыть не удалось. Уже в Афганистане я услышал, что преступление якобы раскрыто. Об этом сообщил тогдашний начальник ГУУРа Колесников. Но работали они всё с теми же подозреваемыми."...

В связи с этим Бушневу было предъявлено обвинение. Однако в суде дело рассыпалось. На основании показаний нескольких свидетелей которых опрасил суд. Так кассирша из Хотькова подтверждала, что утром в день убийства Меня видела на станции мужчину, который расспрашивал её про пропавшую жену. Теоретически Бушнев мог успеть доехать из Хотькова в Семхоз к моменту убийства священника. Однако нашлись свидетели, которые видели обвиняемого в Москве. Причём в такое время, что он просто не успел бы добраться до столицы на электричке, если действительно был причастен к гибели Меня. Кроме того, экспертиза не подтвердила, что указанный обвиняемым топор является орудием убийства. Сам Бушнев на суде категорически отказался от своих показаний, заявив, что сделал их под сильным давлением со стороны правоохранителей. В 1996 году обвиняемый был признан невиновным и освобождён.

У следствия осталась последняя зацепка. Утром в день убийства на платформе Семхоз видели двух подозрительных мужчин, распивавших алкоголь. Они были единственными из присутствовавших на станции, чьи личности не удалось установить. Однако их поиски так ни к чему и не привели. Ровно через 10 лет после гибели Александра Меня расследование дела о его убийстве было приостановлено....

Однако не смотря на официальное преостоновления правоохранительными и следственными органами "Дело об убийстве Александра Владимировича Меня" журналисты, правозащитники, юристы и адвакаты проводили свои не зависимые расследования обстоятельств убийства протоиерея Александра Меня. Эти "расследования" были на столько независимы, что порой противоречали друг другу и приводило правоохранительные и следственные органы в тупик...

Однако не смотря на официальное преостоновления правоохранительными и следственными органами "Дело об убийстве Александра Владимировича Меня" журналисты, правозащитники, юристы и адвакаты проводили свои не зависимые расследования обстоятельств убийства протоиерея Александра Мень. Эти "расследования" были на столько независимы, что порой противоречали друг другу и приводило правоохранительные и следственные органы в тупик... В этой связи вспомним высказывание адвоката Генриха Падва опубликованного в газете "Коммерсант" 26 января 1996 года: "Лучше оправдать виновного...".

... Так намеченный на февраль судебный процесс над мелким столичным коммерсантом Игорем Бушневым, обвиняемым в умышленном убийстве священника Александра Меня, войдет в историю российского правосудия. Ведь это первое убийство известного общественного деятеля, расследование которого доведено до суда. Оперативные работники МВД, участвовавшие в поиске убийцы, убеждены, что нашли в лице Бушнева истинного виновника этого преступления, и прекратили дальнейший розыск. Хотя они же утверждают, что суд скорее всего оправдает Игоря Бушнева. Им - то хорошо известно, что прямых доказательств его вины нет, и лишь политические причины заставили прокуратуру отправить в суд это дело. Именно из-за политической подоплеки судебный процесс, по мнению адвоката Бушнева Александра Гофштейна, обещает быть "тяжелым и кровопролитным".

Но вернемся назад в прошлое и вспомним, что в этот день в поселоке"Семхоз": были обнаружены два трупа....

Так девятого сентября 1990 года в час ночи на железнодорожных путях вблизи платформы "Семхоз" в Загорском (ныне

Сергиевопосадский) районе был найден труп фасовщицы московского магазина "Океан-7" Галины Аникейчик. Как установили оперативники, она направлялась к матери в Хотьково, однако по неизвестным причинам проехала свою остановку и оказалась под колесами электрички в "Семхозе". А через пять часов после этого загорские милиционеры вновь выехали в сторону "Семхоза". На улице Парковой, у калитки своего дома лежал с пробитой головой бездыханный настоятель Сретенской церкви Александр Мень...

Это убийство фасовщицы Аникейчик как считают правозащитники быстро замяли: в милицейских документах значится, что она просто - напросто была сбита поездом. Расследование убийства Александра Владимировича Меня взял под контроль тогдашний президент СССР Горбачев и президент России Ельцин, подключили к расследованию и Комитет Государственной Безопасности СССР. Так четыре года спустя оперативники уголовного розыска пришли к выводу, что эти два убийства косвенно связаны между собой.... Вспомним и то, что - расследование убийства Александра Владимировича Меня первоначально начинала Загорская прокуратура. Ее следователи за первые несколько дней смогли лишь завести "корочку" и составить протокол осмотра места происшествия. Все это время ими владело паническое настроение. И тут на помощь пришла прокуратура Московской области, дело принял к своему производству следователь по особо важным делам Анатолий Дзюба. Это сейчас оперативники говорят: "Дзюба и угробил дело". Его, в частности, упрекают в том, что не изъял тогда топор у нынешнего обвиняемого в убийстве Бушнева. По конфигурации топора можно было определить, им ли совершено убийство. Кроме того, на топоре могли остаться мельчайшие следы преступления. Вероятно это может быть простым совпадением, но тогда Дзюба ушел из прокуратуры через несколько месяцев. В дальнейшим он стал преуспевающим адвокатом. И о деле убиенного протоиерея Александра Меня вспоминать не любит, на вопросы журналистов по этому поводу не отвечает. У обратившегося к нему корреспондента Ъ Дзюба поинтересовался: "Вы скажите, они топор нашли?" Нет, топор так и не найден. "А, ну тогда ясно..."

Так в свое время Дзюбу упрекали в Генпрокуратуре СССР за то, что он слишком расширяет рамки расследования. Для него равнозначными были версия о бытовом убийстве священника местным алкоголиком и о причастности к его гибели КГБ СССР. Кстати, надо отметить и тот факт, что именно Анатолий Дзюба добивался от Генпрокуратуры содействия в предоставлении следствию материалов, которые многие годы собирались на священника Александра Меня так называемым церковным отделом КГБ СССР (в них Александр Владимирович Мень проходил под кличкой "Миссионер"). Прокуратура Союза обещала помочь, однако не смогла. А уже после ухода Дзюбы стали распространяться слухи, что при обыске председателя КГБ Владимира Крючкова (в связи с делом ГКЧП) у него были обнаружены любопытные материалы, связанные с делом об убийстве протоиерея Александра Меня. Однако сам Владимир Александрович Крючков этих слухов не опроверг. Так же на версии политического убийства настаивает ответственный секретарь комиссии по церковно-богословскому наследию протоиерея Александра Меня, гендиректор Всероссийской библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева, семья которой дружила с семьей убитого священника. "Убийство, — сказал она Ъ, — было продумано до мелочей, задолго спланировано, а следы его столь же тщательно сокрыты. Влияние этой фигуры было очень существенным для духовного здоровья нации. Он способен был остановить национальную и межнациональную ненависть. И хотя он не был политическим деятелем, принципиально не хотел быть избранным депутатом, тем не менее среди его учеников были политики. После его убийства огромное количество его учеников уехали — испугались". Екатерина Гениева не исключает, что к убийству причастны некие силы, имеющие отношение к Русской Православной Церкви, "одержимые ненавистью и мракобесием". Так наряду с политической следствие проверяло и "семейную" версию убийства. Допрошены были все члены семьи, в том числе и сын Александра Меня, подрабатывавший тогда музыкантом в дворцах культуры и ресторанах. Особенно оперативников интересовала личность брата жены Александра Меня. Он постоянно жил в Уфе, а незадолго до убийства приехал к сестре в "Семхоз". Но, по словам Михаила Меня, в конце концов подозрения с его семьи были сняты, а следствие переключилось на местных алкоголиков и бомжей, проверяя всех их на причастность к преступлению. Любопытно и то, что один из местных жителей, Геннадий Бобков, еще тогда, в сентябре 1990 года, не только признался в совершении убийства Александра Владимировича Меня, но и назвал заказчика. Поводом для его задержания стало наличие у него дома топора, которым он регулярно стращал домашних. Будучи задержанным, он вдруг заявил, что это он убил отца Александра по заказу священника Иосифа Пустоутова. Свой топор он после этого якобы выбросил в пруд, а вырванный из рук священника портфель продал. Топора в пруду не нашли — возможно, он увяз в иле. Куда делся портфель, также осталось загадкой по сей день. Так Бобков давал подобные показания недолго и замолчал еще до предъявления ему обвинения. Оказалось, что Иосиф Пустоутов не был знаком с Бобковым. А вот с протоиереем Александром Менем Пустоутов поддерживал дружеские отношения. Однако следователей, похоже, не очень интересовало, по чьему наущению Бобков оговорил Пустоутова. Сам же Бобков сел вскоре на два года за кражу?!. (не похоже ли это на излюбленный прием в уголовном мире таким образом уходить от более тяжкого на менее тяжкое преступление и "скрываться" от сурового наказания на территории исправительной колонии ("зоны")?..

К тому же эксперты из числа опытных следователей, с которыми общался корреспондент Ъ, склоняются к тому, что убийство было бытовым и возможно, Александр Владимирович Мень оказался случайной жертвой. Удар топором, который нанес ему преступник, был очень сильным, но у него были шансы выжить, так как священник умер не от травм головы, а от обескровливания внутренних органов — и лишь через 40 минут. Ему могла бы спасти жизнь "Скорая помощь", прибудь она вовремя. Однако протоиерей Александр Мень за помощью не обратился, он ходил еще некоторое время по тропинке, ведущей от поселка к железнодорожной платформе, и спрашивал прохожих, не видели ли они его шляпу и портфель. А когда направлявшаяся к платформе повар детсада поселка "Семхоз" спросила, кто мог ударить его, он ответил очень странно: "Никто, я сам". После безуспешных поисков портфеля Мень пошел к своему дому и упал, не дойдя немного до калитки...

Оперативники также полагали, что по почерку это было бытовое убийство. По этому прошествии четырех лет поисков они и решили задержать по подозрению в убийстве бывшего слесаря автокомбината, а ныне мелкого коммерсанта, коренного москвича Игоря Бушнева. И тут произошел праздник для следствия так как сорокалетний Бушнев впервые был допрошен сразу после убийства Александра Владимировича Меня. Оперативники выяснили, что именно он является фактическим мужем Галины Аникейчик, загадочно погибшей под колесами электрички на платформе "Семхоз". Кроме того, кассир станции "Хотьково" рассказала, что к ней вечером восьмого сентября (накануне убийства Александра Владимировича Меня) и утром девятого сентября (за час до его убийства) подходил мужчина в светлой куртке, который искал свою жену. Милиционеры предположили, что Бушнев мог быть причастен к гибели Галины Аникейчик и намеренно заговорил с кассиром о жене, чтобы обеспечить себе алиби. Тогда в 1990 году Бушнева допросили и отпустили. Так как следователи поверили рассказу Бушнева о том, что вечером восьмого сентября он с Аникейчик вместе отправились с Ярославского вокзала к ее матери в Хотьково. В электричке не совсем трезвый Бушнев повздорил с двумя попутчиками. По его воспоминаниям, они сначала ударили его кулаком по лицу, а затем, заломив руки, вывели в тамбур и столкнули на платформу "Заветы Ильича". Галина Аникейчик поехала дальше, однако в Хотьково к матери в тот день так и не прибыла. Он ходил ее искать с топором на станцию, ездил в ее московскую квартиру, но безрезультатно. Лишь на следующий день он узнал, что она погибла. А 14 ноября 1994 года Бушнева задержали вновь — по подозрению в преступлении, предусмотренном ст. 104 УК России ("Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения"). При задержании он подтвердил прежние показания о своей непричастности к убийству протоиерея Александра Меня. И лишь через три дня появилось его заявление, в котором он признавал себя убийцей священника. Из заявления следовало, что утром девятого сентября 1990 года в поисках Галины Аникейчик он "в полубредовом состоянии" оказался на платформе "Семхоз", поднялся по тропинке в направлении поселка и увидел из-за кустов бородатого мужчину. "В нем, — пишет он, — я узнал своего обидчика. В возбужденном состоянии выскочив из-за кустов, я нанес удар топором по голове. Когда он упал, я увидел, что это не тот человек, который мне показался. Тогда в страхе я убежал, сел на электричку и поехал в Хотьково. У переезда я прошел по кустам, ничего не осознавая, в поисках Галины, несколько раз выкрикивал ее имя. После чего я пошел на платформу и поехал в сторону Москвы..."

В тот же день Бушнев рассказал, что после убийства поехал с тем самым топором к своему знакомому Петру Суропу на станцию "Лосиноостровская", а затем в дом матери Аникейчик, где и оставил топор. В этом доме следствием были изъяты два топора, однако их экспертиза оказалась безрезультатной.

Зато сам подозреваемый продолжал радовать следствие: он подтвердил свои показания в присутствии адвоката Генриха Падвы. Кроме того, в присутствии защитника он нарисовал схему, на которой показал место совершения преступления. "Это был большой праздник для следователей", — вспоминает адвакат Генрих Падва.

Стоит отметить и тот факт, что к Генриху Падве обратилась с просьбой о защите сам Бушнева его первая жена (с ней он в разводе, однако безумно любит их 12-летнюю дочь). Адвакат Г. Падва согласился на его защиту. Каково же было его удивление, когда следователь облпрокуратуры Вячеслав Калинин сообщил ему по телефону, что Бушнев отказался от защиты. Но, по словам адвоката, "Калинин оказался порядочным человеком". Он дал сидящему в тот момент перед ним Бушневу телефонную трубку, и тот на вопрос адваката Генриха Падвы, нужна ли ему защита, ответил: "Хорошо было бы..."

После признания в убийстве Бушнева перевели из Лефортовского в Загорский СИЗО. Там его вызвал оперативник, и результатом их беседы стало повторное признательное заявление Бушнева, но уже на имя начальника ГУУР МВД России Колесникова.

Одновременно он написал ходатайство начальнику Загорского следственного изолятора, в котором попросил больше не допускать к нему адвокатов Генриха Падву и Александра Гофштейна (ученика Падвы, второго адвоката Бушнева). Тогда следователь дал Бушневу свидание с матерью, чтобы решить вопрос, кто его теперь будет защищать. Мать пристыдила его: что, мол, дуришь, мы же тебе нашли лучшего адвоката России (то есть Падву). На что он ответил: "Да я не возражаю — пусть защищают они же". Адвокаты сделали из этого инцидента однозначный вывод: кто-то заставил податливого Бушнева написать заявление об отказе от защитников. Позже он сам сказал им, что его вынудил сделать это начальник тюрьмы с помощью оперативников. Однако в день предъявления обвинения Бушнев шокировал следователей и оперуполномоченных, заявив, что никого он не убивал, а на самооговор его заставили пойти оперативные работники. Это он заявил после того, как увидел, что в постановлении о предъявлении ему обвинения фигурирует 103-я статья УК России (умышленное убийство, от 3 до 10 лет). Между тем оперативники, по его словам, обещали ему 104-ю статью (убийство в состоянии душевного волнения), предусматривающую наказание до 5 лет лишения свободы. "Больше трех лет не получишь", — обещали ему. Он поверил. А его обманули.Увы, при всем желании следователи не могли вменить Бушневу 104-ю статью УК. Ведь она применима лишь в том случае, если "душевное волнение" преступника было вызвано насилием или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего. В данном случае священник Александр Владимирович Мень не только не оскорбил предполагаемого убийцу, он даже не успел его толком увидеть, так как удар наносился сзади.Но факт остается фактом — Бушнева еще до дачи им показаний задержали как подозреваемого по 104-ой статье УК. Это, по мнению адваката Генриха Падвы, как нельзя лучше говорит о том, что оперативники и следствие заранее вынашивали версию о том, что Бушнев убил священника А. В. Меня в состоянии душевного волнения. А основанием для нее стали показания Бушнева четырехлетней давности о том, что его обидчик, выбросивший его из поезда восьмого сентября 1990 года, был с бородой (как и Александр Владимирович Мень). Правда, тогда Бушнев говорил, что обидчику было на вид 35-40 лет, а Меню было 55, и волосы его были седыми. Но Бушнев мог говорить неправду.У следствия были три свидетельских показания, которыми подкрепляется признание Бушнева в убийстве. Его приятель утверждает, что Бушнев в день убийства приезжал к нему с топором. Подруга Галины Аникейчик рассказывает, что Бушнев описывал своего обидчика, вытолкнувшего его из электрички, как мужчину в годах и с бородой. И еще: кассир станции "Хотьково" дает показания, что Бушнев спрашивал у нее, нет ли сведений о пропавшей Галине Аникейчик. Вот и все. Так как убийство было совершено в "Семхозе", а не в Хотьково, показания кассира не очень-то ценные. Как, впрочем, и все остальные, абсолютно не доказывающие вину Бушнева в убийстве.

Правда, справедливости ради надо сказать, что подозреваемый нарисовал достаточно точную схему места совершения убийства. Но адвакат Генрих Падва утверждает, что в этом ему помогли оперативник и следователь, рассматривая перед его глазами карту местности. Было это в тот день, когда Генрих Падва опоздал на допрос. Бушневу даже дали возможность начертить черновой вариант схемы, который затем, по словам Генриха Падвы, был выброшен. При выходе же на место происшествия Бушнев пошел именно в том направлении, где было совершено убийство, однако, пройдя 150 метров, сказал, что снежный покров мешает ему указать точно, где он убивал. И стационарная психиатрическая экспертиза показала, что Бушнев абсолютно вменяем. И на момент совершения преступления, судя по его показаниям, в состоянии аффекта не находился. Отсюда возникает вопрос, в чем же загадка арестанта Бушнева? Похоже, Игорь Бушнев — человек загадочный и для самих адвокатов. В этой связм они не собираются доказывать, что Бушнев не виноват — их позиция заключается в том, что вина Бушнева не доказана. Они склоняются к тому, что его признание в убийстве — самооговор, своеобразная сделка с правоохранительными органами. Нельзя исключить, что Бушнев согласился признаться в убийстве Александра Владимировича Меня с условием, что на него не повесят другое преступление, которое он реально совершил. Ему могли угрожать обвинить его, например, в умышленном убийстве своей фактической жены Аникейчик.

Кроме того, сам Бушнев утверждает, что оперативники угрожали, что в тюремной камере его "опустят" и что он не доживет до конца срока и больше никогда не увидит свою 12-летнюю дочь. Эти угрозы Бушневу показались реальными, ведь он в молодости отсидел два срока за злостное хулиганство и тюремные нравы знает не понаслышке. Однако оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России Валерий Меньшов, в присутствии которого Бушнев давал признательные показания, заверил корреспондента Ъ, что никакого давления на подозреваемого не оказывалось. Правда, по словам Генриха Падвы, Меньшова допросило следствие и он рассказал, что действительно разговаривал с Бушневым о его дочери. Меньшов заявил, что после приговора суда готов встретиться "хоть в прямом эфире" с адвакатом Генрихом Падвой и доказать, что следствие велось абсолютно честными методами...

И вот был озвучан вердикт суда: обвиняемый в убийстве не опасен для общества... в связи сэтим стоит отметить, что Игорь Бушнев просидел под следствием четыре месяца, пока его не освободил под подписку о невыезде горсуд Сергиева Посада. В своем решении суд указал, что все следственные действия с ним уже завершены, сам же он на свободе не опасен для общества и вряд ли будет скрываться от следствия или мешать установлению истины. Среди оперативников ходят слухи, что освобождению Бушнева способствовал следователь Вячеслав Калинин, который к тому времени исчерпал все возможности сбора доказательств вины Бушнева. Сразу же после его выхода из тюрьмы Калинин прекратил дело за недоказанностью. Было бы наивным полагать, что в Мособлпрокуратуре, известной жесткой внутренней субординацией, рядовой следователь смог бы прекратить такое дело без согласия своего руководства. Безусловно, согласие было дано как минимум заместителем областного прокурора по следствию Эдуардом Денисовым. Однако тогдашний замгенпрокурора Олег Гайданов потребовал возобновить дело. Облпрокуратура подчинилась, хотя судебной перспективы дело явно не имело. После того как в отставку были отправлены Ильюшенко и Гайданов, руководство прокуратуры надеялось убедить в этом первых лиц Генеральной прокуратуры. Но оттуда последовало указание: направить дело в суд. И вновь следователи взяли под козырек. Так бездоказательное дело оказалось в суде Сергиева Посада. Несмотря на то что Бушнев — коренной москвич и постоянно проживает в Москве, направлять его дело в какой-либо столичный суд почему-то не решились. Принявшая его к производству судья Сергиева Посада призналась корреспонденту Ъ, что вынуждена была отвечать на многочисленные звонки по поводу этого дела. О том, кто именно досаждает звонками, судья умолчала.

Оперативные работники прочат адвокатам Падве и Гофштейну легкую победу на суде. Адвакат Генрих Падва, однако, заявлял, что не уверен в легкой победе, так как знает, что такое официальные заявления высоких чинов о раскрытии убийства. Дело это, по мнению адвоката, явно заказное, политическое. И тех, кто принял решение направить его в суд, заставляет это делать система. Будут они делать иначе — просто вылетят из системы...

Так Генрих Падва высказал корреспонденту Ъ свое убеждение в том, что значительно лучше и менее опасно для общества оправдать виновного, чем осудить невиновного. При оправдании виновного человек, совершивший преступление, останется безнаказанным и будет представлять собой угрозу для общества. В случае осуждения невиновного подлинный виновник, оставшись на свободе, не только будет представлять собой опасность для общества, но и может совершать новые преступления с особой решимостью, ведь за его преступление наказан другой человек. Кроме того, невиновный человек сядет неизвестно за что. "Это будет двойной страшной ошибкой". Между тем сын убитого священника Михаил Мень, который как потерпевший ознакомился с материалами дела и также сомневался в доказанности вины Бушнева, намерен был поднять вопрос о создании комиссии Госдумы по расследованию обстоятельств убийства отца. У Меня-сына были такие полномочия, ведь он был сам депутат Госдумы. А между тем оперативники вспоминают, что в 1990 году имели дело с Михаилом Менем как со скромным ресторанным музыкантом, а теперь "на волне трагедии он сделал успешную политическую карьеру". Михаил Мень на это отвечает, что в те времена его просто не брали в серьезные коллективы "из-за фамилии" и из-за того, что он отказывался стучать на отца, как просил КГБ. Михаил Мень тогда был уверен: убийство отца имело причины, далекие от бытовых...

В этой связи мне хочется рассказать о событие произошедшее в другой Союзной республики повлекшее смерть «авторитетного издателя» и на которое ни следствие, ни правоохранительные органы, ни адвакаты не обратили ни какого внимания и возможно зря... Так в ночь на 31 марта 1989 года на улице Кришьяна Барона, возле Рижского дворца спорта, в своей «Волге» был застрелен «шеф» одной из криминальных группировок Дзинтарс Кроманс. Кроманс, он же — Литвин, был фигурой весьма колоритной и амбициозной, одним из лидеров преступного мира Латвии. В ту же ночь совершенно случайно были задержаны ехавшие на автомашине «харитоновские бойцы» из команды покойного Виктора Абакумова — Вячеслав Ерзин (через три года, в 1992-м, был обнаружен мертвым рядом с дорогой между Бельгией и Люксембургом) и Александр Кисель (в 2000 году после стрельбы в рижском районе Золитуде чудом остался жив), был обнаружен и изъят пистолет, из которого был застрелен Кроманс. Уголовное дело по этому поводу, несмотря на очевидные доказательства, осталось нераскрытым.

Расследование убийства, как известно, начинается с установления его мотивов. По имевшейся оперативной информации, Кроманс был должен серьезную сумму денег. И якобы часть этих денег он вложил в книгопечатание. Так одна из версий относительно причин убийства Кроманса затрагивала «тему божию»: вложение присвоенных средств в кооператив Майвик, который, как выяснилось, заключил в 1989 году договор с протоиереем Александром и получил по нему права на издание работ и книг Александра Владимировича Меня.

Хочется отметить и то, что то время, когда огромное количество людей зависло в духовной пустоте, продажа книг, описывающих доступным и понятным языком историю зарождения и развития различных религиозных течений, указывающих простому человеку тропинку, по которой можно вернуться к вере и обрести в ней себя, обещала стать очень выгодным бизнес-проектом. Заключению этого договора всячески способствовала сестра одного известного латвийского журналиста, женщина набожная, лично знавшая Меня. Не имея в СССР должной поддержки и возможностей для работы с массовой аудиторией, отец Александр легко согласился с публикацией его книг за рубежом — книги планировалось издавать в США. Однако в 1990 году ситуация изменилась кардинально: отец Александр наконец-то получил возможность легально проповедовать христианское учение на Родине — читать лекции в публичных местах, выступать на радио и по телевидению. А в 1990 году протоиерей Александр Мень становится одним из основателей воссозданного Российского библейского общества, планировалось издание его трудов в Москве. Поэтому отец Александр решил расторгнуть заключенный с кооперативом Майвик кабальный договор, ставший для него уже неактуальным. Но этот договор был очень нужен кругу лиц, мысленно уже подсчитывавших барыши от продажи книг Александра Владимировича Меня.

Стоит так же отметить, что осенью 1990 года в ходе работы по раскрытию убийства Кроманса работники 6-го отдела МВД ЛССР получили информацию о крайне негативной реакции поднимавшихся в то время латвийских «бизнесменов» на желание отца Александра порвать договор. Вырисовывался реальный мотив его убийства. Первый начальник 6-го отдела по борьбе с организованной преступностью Латвии Николай Шестопалов счел своим долгом срочно проинформировать об этом ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД СССР, после чего два оперработника, курировавшие дело по раскрытию убийства Александра Владимировича Меня, сразу же прибыли в командировку в Ригу. Ознакомившись с материалами, добытыми 6 - м отделом МВД Латвии, убедившись в их достоверности и перспективности работы по ним, в ту же ночь они связались с работниками Прокуратуры СССР. Но получили от прокурорских работников указание возвращаться в Москву: убийство официально уже было объявлено раскрытым. Понимая реальность рижской версии, ощущая ответственность за выполнение своего служебного долга, Николай Шестопалов все же направил в Москву подробнейший отчет на 6 листах за исходящим № 13/2-133с. И надо сказать, что до получения указания о приостановке работы удалось, правда, установить, что фигурировавшая в деле женщина, с которой незадолго до убийства отец Александр на повышенных тонах выяснял отношения в автомашине, — упомянутая выше рижанка, сестра журналиста. Так преступление осталось нераскрытым, а в феврале 1991 года следователь прокуратуры А.Дзюба заявил, что раскрытие убийства сфальсифицировано, и в тюрьме оказался безвинный человек. Но, увы, к тому времени закрутилась такая круговерть, что было уже не до этого, и информация, отправленная из Риги в Москву, потерялась в ворохе других бумаг, материалов и дел.

С тех пор прошло 32 года, всех подозреваемых выпустили, имевшиеся у следствия версии отпали, а ниточка, протянувшаяся из Риги, так и осталась неотработанной. Как знать, может быть, именно она могла бы рассеять завесу над происшедшей трагедией.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Сергей Черненок*, "Открытый город"

* Сергей Черненок — последний начальник 6-го отдела (по борьбе с организованной преступностью) Криминальной полиции Латвии, президент клуба профессионалов криминального сыска, глава фирмы Arcis.

26-10-2012;

Похороны...

Опубликовано: 9 сентября 2018 г.Сергей Бычков, Москва, Россия. Рубрики:Мемуары

Россия;

Газета «Коммерсантъ» №9 от 26.01.1996, стр. 14. Автор: Екатерина Заподинская;

pushkino_2009, 15 марта 2010, 17:01. Категория: Религия; Александр Мень; Автор: Светлана Грефенштейн,

http://pushkino.tv/page/aleksandr_men.html;

Аман И. Отец Александр Мень. Христов свидетель в наше время = Yves Hamant. Alexandre Men, un temoin pour la Russie de ce temps. — Paris: Editions Mame, 1993 / пер. с фр. Т. В. Громовой. — М.: Рудомино, 1994.

Мень, Александр Владимирович / Беглов А. Л. // Маниковский — Меотида [Электронный ресурс]. — 2011. — С. 752. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 19). — ISBN 978-5-85270-353-8.

Бычков С. С. Хроника нераскрытого убийства. — М.: Русское рекламное издательство, 1996. — 254 с.

Вандерхилл Э. Мистики XX века.Энциклопедия / Пер. с англ. Д. Гайдук. — М.: МИФ: Локид, 1996. — 522 с. — ISBN 5-87214-023-3.

Десять лет без Меня. Индекс, 2000, № 11 (2000). — Тематич. выпуск. Дата обращения: 6 декабря 2014.

Ерёмин А. Пастырь на рубеже веков. — М.: Cart Blanche; Бумажная галерея, 2001. — 496 с.

Ермолин А. В. Теологумены и традиции святых отцов в наследии протоиерея Александра Меня // Сб. тр. Ярославской дух. семинарии. — Ярославль: Филигрань, 2013. — С. 130—156.

Ермолин А. В. Эклессиологические воззрения протоиерея Александра Меня в контексте современного экуменизма // Философия и/или новое интегративное знание: сб. мат-лов Всерос. науч. конф. Ярославль 20—22 мая 2013 г. — Ярославль: Изд-во ЯГПУ. — С. 59—66.

Зорин А. Ангел-чернорабочий. — М.: Прогресс—Культура, 1993. — 192 с. — ISBN 5-01-003941-9.

Илюшенко В. И. Отец Александр Мень: Жизнь. Смерть. Бессмертие. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. — 656 с.: ил. — ISBN 978-5-7380-0348-6.

Масленикова З. А. Жизнь отца Александра Меня. — М.: Присцельс, Русслит, 1995. — 5000 экз. (2-е изд. — М.: Захаров, 2002, 414 с.)

Предеин Д., прот. Протоиерей Александр Мень как выдающийся православный катехизатор и миссионер второй половины XX века. — Одесса: Астропринт, 2015. — 400 с. — ISBN 978-966-190-996-9.

Файнберг В., Леви В., Завалов М., Журинская М. Реки воды живой. Воспоминание об отце Александре Мене. — М.: Путь, Истина и Жизнь, 2003. — 212 с. — ISBN 5-98024-006-3.

Фортунатова Н. И. Мой огненный ангел. — М.: Дом Надежды, 2009. — 175 с.

Комарицкая А. М. Проблема «Посмертной идентификации» О. Александра Меня // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. — 2011. — № 17 (79). — С. 181.

Свидетельство о публикации №222012100134