Смоковничное

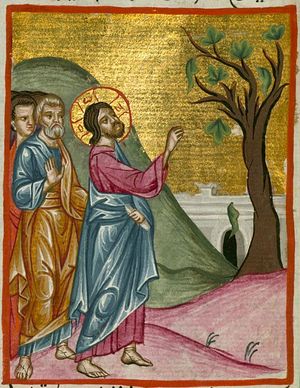

В понедельник Страстной седмицы Евангельские и богослужебные тексты, святоотеческие поучения приковывают наше внимание к чуду, которое совершил наш Господь и Спаситель Иисус Христос на следующий день после входа в Иерусалим, идя на добровольные страдания. Это известное чудо – засыхание смоковницы после проклятия ее Спасителем. «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матф.21:18-22).

Синаксарий на Утрени в страстной понедельник раскрывает нам два смысла или два понимания смоковницы. «Смоковница – это синагога иудейская, на которой Спаситель не нашел приличного плода, разве только сохранение Закона, но и это отнял у нее, сделав полностью пустой»[i]. Такое понимание смоковницы находим мы в каноне на повечерии Страстного понедельника: «Неисполнение добрых дел уподобляет нас смоковнице: уклонимся же от того, чтобы не иссохнуть, как некогда она, синагогу, одними листьями покрытую предначертавшая»[ii]. И снова[iii]: «Праотец, вкусив от древа, когда осознал, что наг он и постыжен, листья смоковницы взяв, опоясася: и тем прообразовал синагогу, себя обнажившую отвержением Христа»[iv]. А второе понимание смоковницы, согласно Синаксарию, следующее: «Как говорит Исидор Пилусиот: это дерево преступления, листья которого, преступившие заповедь, прародители использовали для прикрытия наготы. Потому и проклинается она по любви к людям Христом сейчас, ведь тогда, после грехопадения, не была наказана. Проклинается так, что уже не сможет впредь принести плод, служащий причиной греха. Потому что грех подобен смокве – привлекает первоначальной сладостью, а когда укореняется в человеке, то грубеет и приводит к озлоблению совести»[v]. Умомянутая в Синаксарии, мысль преподобного Исидора Пилусиота высказана им в письме трибуну Феопомпу: «Господь не без причины проклял смоковницу (не думай так, ненасытимый испытатель Божественного), но с намерением показать неблагодарным Иудеям, что Он имеет достаточную силу и для наказания. Поскольку при всех чудесах Его видели, что Он никому не причиняет ничего скорбного, то предполагали, что Он может только благотворить и не имеет власти порочных людей подвергать злостраданию. Посему Господь на примере существа неодушевленного уверяет, что может и наказывать, но не соизволяет сего по Своей благости. Итак, дерево засохло, чтобы устрашить людей. Но с этим соединен и некий таинственный смысл, дошедший до нас по преданию от мудрых старцев, а именно, что смоковница есть древо преслушания и листья ее употребили преслушавшие заповедь для прикрытия наготы. И проклята она Христом человеколюбиво – чтобы не приносила более плода, послужившего причиною греха. Ибо Второе Пришествие Бога будет уже не для вочеловечения, но для воздаяния каждому за соделанное»[vi].

Остановимся подробнее на идее отождествления смоковничного[vii] дерева с причиной греха и прикрытием прародителями срамной наготы. Как мы помним, сразу после грехопадения прародителей «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт.3:7). Обратим внимание на то, что сшивание смоковных листьев и сооружение из них поясов было первым делом, которое сделали Адам и Ева после грехопадения. Дальнейшая беседа Адама и Евы с Богом, призыв Бога к покаянию Адама (см. Быт.3:9), самооправдание прародителей с перекладыванием вины на другого (см. Быт.3:8-13) происходили уже после того, как на Адаме и Еве были «опоясания» из листьев смоковницы. Очень наивно понимать под указанными поясами набедренные повязки, которые сделали себе Адам и Ева. Относительно «открытия глаз» на наготу святоотеческая мысль практически единодушна и понимает под открытием не оценку прародителями анатомической разности друг друга, а осознание лишения Божественной славы. «Писание говорит: «и ядоста, и отверзошася очи» их, разумея не телесные глаза, но умственное зрение. Так как они преступили заповедь, то (Господь) и дал им почувствовать то, чего прежде, по благоволению, какое Он оказывал им, они не чувствовали. Когда слышишь, что «отверзошася очи их», понимай это так, что (Бог) дал им почувствовать наготу и лишение той славы, какою они пользовались до вкушения»[viii]. Эту же мысль разделяет преподобный Иоанн Дамаскин, беседу на иссохшую смоковницу и притчу о винограде которого предписывает читать на Утрене Страстного понедельника церковный Устав: «Адам и Ева некогда были наги, и не стыдилась; были наги, когда провождали простую и невинную жизнь: они не знали ни искусств, ни житейских забот, и не изыскивали средств, как бы прикрыть телесную наготу свою. Но будучи наги телом, они покрывались благодатию Божиею; не имея одежды вещественной, облекались одеждою бессмертия, по мере приближения к Богу, чрез исполнение воли Его. Как же скоро явились они непослушными, то, лишившись облекавшей их благодати, лишились вместе лицезрения и созерцания Божия, и познали наготу свою»[ix]. Из библейского повествования о прикрытии наготы очевидно, что Адам и Ева были побуждены к сооружению поясов из смоковных листьев собственным стыдом. ««И уразумеша, яко нази беша», и уразумев, устыдились. Узнали же наготу свою не столько по недостатку одежд, но и потому, что совлеклись созерцания Божественнаго и обратили мысль к противоположному»[x]. «Прямой стыд есть признак, наружное проявление совести»[xi]. Итак, лишившись Божественной славы, а, следовательно, возможности быть источником этой Славы для тварного мира, прародители стыдятся отсутствия утраченного и делают попытку компенсировать утраченное, сооружая смоковничные пояса. Иными словами, до грехопадения человек, как образ Божий в тварном мире, был источником Божественной славы для мира. Безусловно, не самодостаточным источником, а через непосредственное созерцание и общение с первоисточником – Творцом. Человек был источником не по природе своей тварной, а по получаемой благодати. Но после грехопадения человек не только утрачивает дар быть источником Божественной славы для мира, но даже становится причиной его проклятия (см. Быт.3:17).

Человек все равно продолжает хотеть быть «очень хорошим» для окружающего мира. Какое средство употребляет человек-грешник (человек не кающийся) в попытках примирить собственные совесть и духовную наготу? Какое средство употребляет человек-грешник для того, чтобы выглядеть в глазах окружающих «достойным уважения». Это, безусловно, самооправдание. И даже более – приписывание себе некоей мнимой праведности. «Да, я грешный, конечно, но не такой уже чтобы совсем. Есть люди погрешнее меня», – размышляет такой человек. Человек внушает себе, что он хоть и не идеальный во многом, но все же является источником Божественной славы для мира. Хоть и далек от совершенства, но все же «чего-то стоит». «Тогда сшиваем себе одежду из листьев смоковницы: облекаясь пустыми словами и образами лживого словооправдания»[xii]. Именно эта мнимая праведность заставила отказаться Адама от всецелого возложения вины на себя, с принесением Богу покаяния, а заставила найти «более грешную» Еву, с обвинением Бога в ее создании. Аналогично «праведному» Адаму поступила и Ева, возложив вину в грехе на змея и Бога. «Листья же смоковницы означают некий зуд, если можно так сказать о бестелесных вещах, – зуд, из-за которого удивительным образом дух язвится вожделением ко лжи и получает от нее наслаждение»[xiii].

Очень подробно связь смоковничного дерева со грехом описывает святитель Иоанн Златоуст в беседе на притчу о смоковнице, которую богослужебный Устав предписывает читать перед Евангельским чтением на Утрени Страстного понедельника. О чуде иссушения смоковницы златословесный архиепископ Константинополя пишет, что «смысл этого события, если придерживаться буквы рассказа, трудно разрешим, а просвечивающая в нем таинственность глубоко скрыта. Прежде всего, почему было нужно иссушить смоковницу словом, а не сделать ее тем же словом плодоносной? Ведь кто иссушил ее словом, Тот мог словом сделать ее плодоносной. Затем, чем была виновна смоковница, скажет кто-нибудь, если ей не время было плодоносить, по словам евангелиста Марка (Мк.11:13), так как тогда была зима?»[xiv]. И продолжает: «Ни одного из Его дел нет такого, которое бы не было весьма полезно; ни одного нет такого, которое бы не свидетельствовало громко об истине; ни одного нет такого, которое бы не двигало ум к восприятию небесного»[xv]. Упомянув о том, что под смоковницей многие понимают еврейскую синагогу, святитель начинает даже спорить с таким пониманием и указывает на недостаточную основательность такой мысли после чего прямо заявляет: «Вот если бы ты, Адам, вспомнил, какого дерева листья послужили тебе для изготовления одежды, когда ты в раю оказался обнаженным, тогда ты увидел бы, как справедливо Бог иссушил смоковницу: не ее ли листья взял ты тогда для того, чтобы прикрыть свой стыд? И вот пришел Христос и все еще процветавшую на тебе смоковницу – покров стыда – иссушил словом; Он взял твою бедность и дал тебе богатство; взял у тебя прикрытие твоего стыда и дал тебе белоснежную одежду, истканную из воды и духа; Он иссушил листья смоковницы и возвратил тебе утраченное тобою одеяние души. Какое утраченное одеяние? Все то, что похитил у тебя в раю змей: равноангельскую жизнь, райское наслаждение, одежду бессмертия»[xvi]. И далее святитель развивает мысль об образе смоковницы в Св. Писании: «Ведь если бы он прошел мимо смоковницы, тогда дьявол имел бы в ней вечное для себя жилище; но Он подошел к ней и иссушил ее. Под такою смоковницею видел Господь Нафанаила: «прежде нежели позвал тебя Филипп», сказал Он ему, «когда ты был под смоковницею, Я видел тебя» (Иоан.;1:48). Эту смоковницу, осужденную на бесплодие, провидя, говорил пророк: «приду к людям пришествия моего, потому что смоковница не принесла плода» (Авв.;3:16-17 ). На такую смоковницу влез Закхей, чтобы увидеть Иисуса, и ему говорил Господь: «сойди скорее» (Лк.;19:5). [Там змей раскидывает сети, там гнездится он, там скрывается. «Сойди скорее» оттуда]. Евангелист, рассказывая о Закхее, кстати назвал смоковницу, чтобы показать, что широкий и удобный путь, соединяясь с неразумием, приводит к злейшей участи. Пришел Господь к смоковнице. Эта смоковница была образом пространного и удобного пути: ведь и дерево смоковницы имеет широкие листья, и грех обольстителен тем, что ведет широким и удобным путем к погибели. Плод смоковницы весьма приятен; приятно и удовольствие, увлекающее в греховное падение тех, кто ему предается. Избегай внушения его, возлюбленный: оно сладко только при вкушении, а на деле оказывается горьким. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый» (Прит.;5:3-4). Удовольствие действует как блудница: оно вступает с тобою в приятную беседу, а во время беседы тайно посевает горечь смерти. Таков был и змей, сладкий на словах и горький в коварстве; вкушение было сладко, а падение горько. Итак, избегай, возлюбленный, блудницы, сладко с тобою беседующей и наносящей горькие раны; избегай удовольствия, как Илия Иезавели. Вот пришел Господь с небес; взалкал обрести жизнь людей; перед Ним открылся широкий и удобный путь жизни; пришел Он к нему и нашел его покрытым листьями, т.е. он цвел учением греха, но не имел самого плода смерти. Почему? Так как было не время, как это и пояснил евангелист: не имела смоковница плода, «ибо еще не время было» (Мк.;11:13). В самом деле, как могла она плодоносить смерть, когда пришел Иисус и проповедовал миру воскресение? Уже не время было ей плодоносить смерть: «смерть царствовала от Адама до Моисея» (Римл.;5:14), т.е. до закона, – Писание обыкновенно называет Моисеем, как, например, в евангелии: «у них есть Моисей и пророки» (Лк.;16:29). И Господь сказал ей: не дальше, и «да не будет же впредь от тебя плода вовек»,т.е.: до Моего пришествия ты плодоносила смерть; вот Я пришел , это – воскресение. С Моим пришествием «да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». И исполнилось написанное: «поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа» (1Кор.;15:54–55 )»[xvii].

Таким образом, одна из главных мыслей златоустого учителя Церкви это мысль о том, что иссушение смоковницы это символ победы над адом, над смертью, над владычеством дьявола над человеком и миром. Засохшая смоковница это свидетельство того, что Христос удерживает дьявола от нанесения прямого вреда миру и человеку в нем. Однако, «тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» (2Фесс.2:7). «Говорит: держай (прим.: слав. удерживающий); разумеет… Самого Бога и Господа, приводящего в исполнение Свое определение. Слова: от среды будет (прим.: будет взят от среды), не значат: уничтожится, престанет быть, а устранится, сойдет со сцены, прекратит свою сдерживающую деятельность»[xviii].

С такой позиции Евангельский текст (см. Мф.24:3-35), предложенный нашему вниманию на Литургии Преждеосвященных даров вечером Страстного понедельника, приобретает более широкую палитру смыслов. Более конкретно – это место указания Господом на зеленеющую смоковницу как признак Своего скорого пришествия. «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях» (Матф.24:32,33). Или, иными словами, Господь сказал о том, что когда увидите засохшую смоковницу снова с мягкими (живыми) ветвями, когда увидите, что снова появились на проклятой смоковнице листья, то знайте, что отошел Удерживающий, что снова попущена дьяволу власть прямо вредить миру и людям, что дьяволу дано «вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит» (Откр.13:7-9). Но тем, кто остается верным Богу, не следует бояться попущенного. Тогда следует воспринимать происходящее как знамение того, что Господь «близко, при дверях». «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр.14:12).

Снова вернемся к Евангельскому повествованию на Утрени Страстного понедельника. После проклятия смоковницы и ее немедленного засыхания «ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет» (Матф.21:20,21). Теперь мы со всей ясностью можем понять что ответил Спаситель на удивление апостолов. Он не о том сказал, что верующий и не сомневающийся сможет иссушать деревья по своему желанию, Христос сказал о том, что верующий в Него как Спасителя и не сомневающийся, или иначе – уповающий только на Него, сам совершит в свое жизни смоковничное чудо – иссушит в себе, Богу помогающему, смоковницу греха. Но, как видим, Христос верующим обещает не только победу над смоковницей, но говорит о том, что верующему будет дана сила сбросить гору в море. Поэтому задержим еще немного читателя и попытаемся разобраться что за гору предлагает Христос верующим сбросить в море.

Слова о горе, которую предлагает Христос сбросить в море, многие понимают буквально относящимися к любой земляной горе. Однако, такое мнение нам кажется несостоятельным по ряду причин. Во-первых, это очевидная бессмысленность такого чуда. Дар веры имеет вполне «прикладные» признаки: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мар.16:17,18). Во-вторых, чудо передвижения гор практически не встречается в житийной литературе. И хоть мы встречаем, например, в житии преподобного Марка Афинского[xix] буквальное исполнение слов Спасителя о двигающейся горе, но очевидно, что это исключение, а не правило. И, напротив, из житийной литературы мы знаем множество примеров чудес, соответствующих Мар.16:17,18, совершаемых верующими.

Если мы обратимся к Священному Писанию, то без труда найдем образ горы, повергающейся в море. «Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью» (Откр.8:8). «Говоря о горе, пылающей огнем, Иоанн имеет в виду дьявола, который пожирает тех, кто сблизился с ним»[xx], – пишет Тиконий. Ему вторит Примасий: «Гора, пылающая в море, есть дьявол, посланный в народы»[xxi]. И Достопочтенный Беда дополняет мысль своих предшественников: «С ростом христианской религии дьявол, раздувшийся от высокомерия и пылающий огнем своей злости, был низвержен в море века сего, по слову Господа: «Если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет (Матф.21:21)». Это не значит, что он не был там прежде, но, извергнутый из Церкви, он еще более ополчился на своих последователей, навлекая на них спесью плотской премудрости духовную смерть. Ведь помышления плотские суть смерть (Рим.8:6)»[xxii].

Теперь со всей очевидностью мы понимаем, что после проклятия смоковницы Христос обещает своим ученикам и последователям не только победу над собственными страстями и грехами, но даже обещает дать силу дьявола побеждать. Чему мы находим множество подтверждений в истории Церкви Христовой.

[i] Триодь Постная, Страстная седмица, понедельник, Синаксарий на Утрени. Перевод автора.

[ii] Триодь Постная, Страстная седмица, понедельник, трипеснец преподобного Андрея Критского на малом повечерии, песнь 1. Перевод о. Амвросий (Тимпот). [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/ (дата обращения 14.04.2020).

[iii] См. так же весь канон на Повечерии.

[iv] Триодь Постная, Страстная седмица, понедельник, трипеснец преподобного Андрея Критского на малом повечерии, песнь 8. Перевод о. Амвросий (Тимпот). [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_postnaya/ (дата обращения 14.04.2020).

[v] Триодь Постная, Страстная седмица, понедельник, Синаксарий на Утрени. Перевод автора.

[vi] Исидор Пилусиот, прп. Письма, Книга I, п. 51. Трибуну Феопомпу. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Isidor_Pelusiot/pisma_1/ (дата обращения 14.04.2020).

[vii] Смоковничное дерево еще называют фиговым деревом. Оно же инжир.

[viii] Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 16. (Цит. по: «Толкования Священного Писания» [электронный ресурс] // URL: http://bible.optina.ru/old:gen:03:07 (дата обращения 14.04.2020)).

[ix] Иоанн Дамаскин, прп. Беседа на иссохшую смоковницу и притчу о винограде. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: (дата обращения 14.04.2020).

[x] Афанасий Великий, свт. Слово против язычников. (Цит. по: «Толкования Священного Писания» [электронный ресурс] // URL: http://bible.optina.ru/old:gen:03:07 (дата обращения 14.04.2020)).

[xi] Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т.4. Студ. [Электронная версия].

[xii] Марк Подвижник, прп. (Цит. по: «Толкования Священного Писания» [электронный ресурс] // URL: http://bible.optina.ru/old:gen:03:05 (дата обращения 14.04.2020)).

[xiii] Августин, блж. О Книге Бытия против манихеев. (Цит. по: «Толкования Священного Писания» [электронный ресурс] // URL: http://bible.optina.ru/old:gen:03:07 (дата обращения 14.04.2020)).

[xiv] Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о смоковнице. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/beseda_o_smokovnice/ (дата обращения 14.04.2020).

[xv] Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о смоковнице. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/beseda_o_smokovnice/ (дата обращения 14.04.2020).

[xvi] Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о смоковнице. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/beseda_o_smokovnice/ (дата обращения 14.04.2020).

[xvii] Иоанн Златоуст, свт. Беседа на притчу о смоковнице. [электронный ресурс] // ПЭ «Азбука веры»: Православная библиотека. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/beseda_o_smokovnice/ (дата обращения 14.04.2020).

[xviii] Феофан Затворник, свт. Послание святого Апостола Павла к солунянам второе, истолкованное святителем Феофаном. (Цит. по: «Толкования Священного Писания» [электронный ресурс] // URL: http://bible.optina.ru/new:2sol:02:07 (дата обращения 14.04.2020)).

[xix] Житие Прп. Марка Афинского, Фраческого. [электронный ресурс] // Подворье Александрийской ПЦ в Москве. Храм Всех Святых на Кулишках. URL: (дата обращения 14.04.2020).

[xx] Фрагменты. TSNS 7:93, §§158, 160.

[xxi] Комментарий на Откровение. Cl. 0873, 3.8.103.

[xxii] Изложение Откровения. Cl. 1363, 2.8.153.156.3,18.

Свидетельство о публикации №222051200147

1) возращение в мир торжества греха есть апокалипсический образ оставления мира удерживающим Христом;

2) впервые (автору не известны прецеденты) дается толкование перемещения горы верующими как образ победы над диаволом.

Протоиерей Андрей Кудрявцев 14.05.2022 05:41 • Заявить о нарушении