Покаяния отверзи ми двери

Действующие лица:

Дегтярёв, Степан Аникиевич – русский композитор, крепостной у графов Шереметевых.

Кохановская, Аграфена Дмитриевна – его супруга, дочь талантливого крепостного артиста труппы Шереметева.

Шереметев, Петр Борисович – граф, крепостник Дегтярёва. Богатый вельможа, хозяин Кусково.

Шереметев, Николай Петрович – его сын, покровитель искусств, владелец Кусково и Останкино, хозяин Дегтярёва и, в то же время, просвещённый человек, рачительный хозяин и искренний сын своего века.

Ковалёва (Жемчугова), Прасковья Васильевна – его супруга, великая русская актриса, в прошлом крепостная шереметевской труппы.

Державин, Гаврила Романович – великий русский поэт, вельможа, чиновник.

Екатерина II – русская императрица (в эпизоде)

Секретарь графа – служащий неопределённого возраста

Чапов – певчий хора, распорядитель капеллы, завидующий Дегтярёву

Чехов, Павел Егорович – отец А. П. Чехова, регент хора, человек артистический, тонкой поэтической натуры, при этом сугубо практичный и религиозный, уверенный в искренней правоте своего дела (рассказчик).

Купцы, кузнецы, рабочий люд, составляющий хор - 10 человек; певчие капеллы Шереметева, артисты, статисты, ямщики, бутафоры и прочие.

ПРОЛОГ

(при опущенном занавесе. Звучит только голос)

Павел Егорович Чехов - отец писателя - с ранних лет был большим любителем церковного благолепия, церковных служб и в особенности церковного пения. <…> он стал регентом соборного хора, которым и управлял несколько лет подряд. <…> Их было человек десять или двенадцать. Днем они подковывали лошадей и натягивали железные ободья на колеса чумацких возов, а поздно вечером собирались у Павла Егоровича в лавке для спевки.

Усердие их было, в самом деле, удивительное. Дело кузнеца, как известно, нелегкое: проработать целый день у горна и наковальни тяжелым молотом - вещь не шуточная. К концу рабочего дня кузнец - уже человек физически разбитый и донельзя усталый. К тому же и кузни, вынесенные далеко за город, лежали от лавки Павла Егоровича по меньшей мере в трех верстах. Но это нисколько не смущало добровольцев: невзирая ни на какую погоду, они аккуратно собирались в определенные дни к десяти часам вечера и <…> часов до двенадцати ночи. Если прибавить к этому, что в те времена в Таганроге не было еще ни мостовых, ни фонарей и домой певцам приходилось возвращаться по страшной и вязкой грязи и в полной темноте, то нужно будет признать, что любовь их к пению была действительно велика. Пели главным образом в монастыре и во "Дворце"… (Ал-р П. Чехов, 1907 г. )

АКТ I

Явление 1

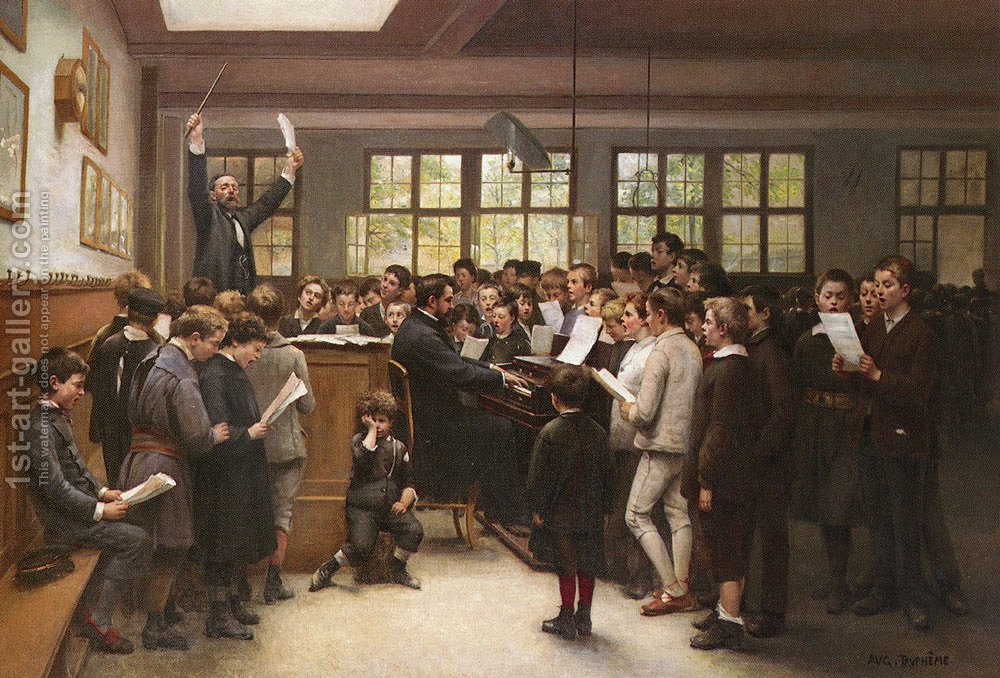

(Передний план сцены. Тёмная комнатка у П.Е. Чехова. На заднем плане большой проём (задний план сцены – там кромешная темнота). Свет исходит только от одной свечи на круглом столике у хористов. На стене – часы-ходики. Идёт репетиция-спевка. Слева сгрудились хористы, справа за конторкой с нотами сидит П. Е. Чехов. Перед певцами лежат раскрытые нотные тетради, но они лежат только для проформы, потому что ни один из них не грамотен и все до единого поют «на слух», а слова заучивают наизусть. У Чехова в руках смычок, скрипка отложена в сторону. Он отбивает такт смычком. Хор поёт медленно, разучивая «Херувимскую», но что-то в нём не ладится).

П. Е. Ч е х о в (с досадой). Нет, ну это невозможно вовсе!.. Фрол Кузьмич, куда же вы! (хватает скрипку и отходит от конторки).

Ф р о л (сконфужено). Не знаю, барин. Само случилось…

П. Е. Ч е х о в. Нет, нет и нет! Вы что? Третий раз в том самом месте. Смотрите же – на слове «тайно» должно петь выше предыдущего тона, а не ниже.

Фрол. Стараюсь, только трудно это…

П. Е. Чехов. Ещё бы не трудно! Духовная музыка она для того создана, чтобы души человеческие укреплять в борьбе, чтоб легче жить было и переносить тяготы. И петь нужно уметь, стараться, не делать всё наотмашь – мол, и так довольно. Так, ещё раз с того же места… Ну, два, три, четыре!

(Кузнецы принимаются за ту же сентенцию: «…тайно образующе, песнь припевающе». С грехом пополам преодолевают «препятствие» в нотах. Павел Егорович руководит хором, в отдельных местах несколько морщится, но ведёт дальше. Наконец, один из хористов даёт грубую фальшь).

П.Е. Чехов (стуча по конторке). Ну, что же это вы, Иван Дмитриевич, врете? Врете снова, почём зря – я же услышу, я же увижу всё! Смотрите в ноты: глядите - что там? ведь там стоит до-диез!.. (Павел Егорович указывает в ноты смычком, постукивая по ним).

Иван Дмитриевич (огромный кузнец, вдвое больше П. Е. Чехова, раскаиваясь, потупляя взгляд). Да ведь я же, Павел Егорович, неграмотный! Вы лучше, это, проиграйте мне это место еще раз на скрипке Вашей.

(Павел Егорович смотрит на провинившегося с горечью, со смесью боли и какой-то жалости. Молчит. Губы его сжаты в линию. Всё же, после некоторой заминки, берёт скрипку, которую «по старине» прижимает не к подбородку, а к левой стороне груди, - чисто и стройно в немецком духе, на трёх струнах в унисон играет три проблемных такта, которые всё никак не получаются у хора. Хористы напряжённо слушают, пытаясь запомнить).

П. Е. Чехов (кончив играть). Вот, вот, слушайте, не ленитесь!

Фрол. Так, батюшка, сложно это, вы не сердитесь так на нас!

П. Е. Чехов. А я и не сержусь, кто говорит такое? Я вас учу, наставляю – считайте, открываю перед вами подлинные сокровища… Открываю вам путь к преображению. Ну же, давайте, с 18 цифры, третий куплет со слов «отложим ныне житейское». Два, три, четыре (взмахивает смычком)

(Для хористов неясно ни о 18 цифре, ни о «тактах». Они знают, что нужно вступать с опущением смычка – интуитивно они ловят ритм, как от молота в своей кузне. Поют. Поют стройнее, но не понимают совершенно о чём. Просто твердят заученные наизусть слова и интонации. Павел Егорович слушает и нервничает. В конце-концов, прерывает хор на полуфразе)

П. Е. Чехов (начинает сердиться всерьёз). Послушайте же, так нельзя. Так право нельзя совершенно. Что это? Разве это духовное пение? Где же ваш дух?

(Хористы нестройно пытаются оправдаться, но Павел Егорович продолжает)

П.Е. Чехов. Вы понимаете, о чём сейчас вы поёте? А? О чём, про что?

Кузьма (баритон). Известное дело, о херувимах, Павел Егорович.

П.Е. Чехов. Так нет же, тёмное вы племя! Вы поёте, вы и есть эти херувимы! Иже херувимы, «и-же хе-ру-ви-мы», ясно вам? То есть - как херувимы, как херувимы втайне песню трисвятую поющие! Вы здесь должны петь как они, с тем же чувством – с благолепием, чинно, ответственно, так как пели бы самому Богу! (некоторые хористы в ужасе перекрестились).

Иван Дмитритевич (тенор). Да как же!? Мы же люди простые, несведущие.

П. Е. Чехов. Сейчас вы - артисты, в эту минуту вы поёте за них (указывает наверх.) Тихую кроткую песню во славу Его. Прочувствуйте же это, наконец. И что дальше? Что дальше вы поёте, я вас спрашиваю.

(Молчат, сконфуженные).

П. Е. Чехов (смотрит на хор, как на провинившихся школьников). «Отложим всякое ныне житейское». Что это значит? Это значит не думать ни о чём, кроме службы – вы на клиросе, для вас нет ни дома, ни супруги, ни барышей (смотрит на Фрола.) Ведь верно говорю я, Фрол, ты поёшь, а сам в уме всё подковы свои гнёшь, да приколачиваешь, да считаешь, сколько копеек за каждую, да за каждый гвоздь возьмёшь. Нехорошо…

(Фрол вздрагивает и уставляется на Чехова).

Фрол Кузьмич. Так, как же мне не думать о том – судья Игнатьев приезжал и велел подковать его четвёрку, целых 5 рублей выручу, коль дело сделаю хорошо. Может, дасть ещё и колеса его переоббить новым железом.

П. Е. Чехов (с досадой). Вот то-то и оно же. Всё знаю о вас. Всё о жизни, о мирском, о житейском размышляете. Собрались все здесь, а сами думаете только о рутине, о работе. Всё в животе, а не в духе святом. Оттого и скверно у вас всё выходит (отходит от стола, забирает скрипку и возвращается к конторке отворотившись от хора.) Не чувствуете силу святых слов.

(Хор молчит, удручённый).

Иван Дмитриевич. Полноте, Павел Егорович, миленькой, не сердитесь на нас. Мы выучим. Вот, как бывало, при покойном-то барине Никите Алексеевиче певали мы квартеты, а теперь одни остались.

(Павел Егорович резко и рассерженно оборачивается).

П. Е. Чехов. А знаете, о чём эта песнь вообще? Нет? О свободе. О свободе совести и духа перед Господом, а не перед человеком. Ваше несознание, ваша косность не даёт Вам мыслить. Вы… вы когда все свободными стали? Давно ли?

Аким (бас). Так, годков 15 минуло, в шестьдесят первом. По манифесту.

Голоса в хоре. В шестьдесят первом, батюшка.

П. Е. Чехов (рассерженно). По манифесту. Стало быть, не было б манифеста, так бы и животели в холопстве. Ни к чему в вас стремленья нет, и не было. Мой отец сам, сам, слышите меня? Сам выкупил себя и семью. И меня отрока – за что по гроб жизни я его превозносить буду, – ещё в сорок четвёртом. Ещё в сорок четвёртом, слышали? Уже с сорок четвёртого я сам себе хозяин – и писать, и читать выучился, и в люди вышел. Почитайте, теперь уже сам купец второй гильдии – медаль от государя императора Александра II Освободителя на ленте получил. И всё сам. Всех отпрысков, верю, большими людьми сделаю и для того ничего не пожалею – Алексаша и Николя уже служат. Вот скоро Антоша совсем один о себе позаботиться сможет, вот и Мишу в гимназию отдал (Пауза, после тише.) и Маша учиться дальше пойдёт… всё, отдам, лишь бы все они в люди вышли. Но для этого нужна дисциплина, дисциплина жестокая – так и меня учили, не жалея, и вот, видите, – вышел же человек. А я ведь младше некоторых из вас, увальней.

Фрол Кузьмич (совсем стушевавшись). И всё же, сложная наука у вас, Павел Егорович. Музыку-то мы слышим, но трудно нам постичь её, она ведь господская. Верно, знатный господин писал.

П. Е. Чехов. Знатный господин? Почто же такое мнение?

Фрол Кузьмич. Известно дело – воно, как складно звучит. Тут верно, благородный поработал.

П. Е. Чехов. И вовсе нет. Вы знаете, кто автор этих песен?

(Все молча отрицают).

П. Е. Чехов. Степан Аникиевич Дегтярёв, упокой Господи его душу. Он жил в Екатеринин век. Умер лет шестьдесят назад, талантлив был необычайно – но знаете что? В 1811 мой дед был в Москве по поручению барина и слышал ораторию Дегтярёва перед самым вторжением неприятеля – видел и автора: крепостного композитора, отпущенного для представления в Москву. Дегтярёв, хоть он и учился в Италии у лучших мастеров, написал множество наших, русских концертов, и всю жизнь пробыл крепостным. И он, и семья его...

Иван Дмитриевич. Как, крепостным? Да разве может быть!.. Чтоб он, как мы.

П. Е. Чехов. Бывает. И чем он писал талантливее, тем становился дороже, тем меньше его хотел отпускать от себя граф Шереметев. Много доброго сделал граф на своём веку, но одного не понимаю, как мог он так неволить человека, создававшего такую музыку.

(Хористы проникаются интересом к рассказу, слушают внимательно. Павел Егорович, оперевшись на конторку, продолжает).

П. Е. Чехов. Писал помногу, всего теперь и не разыщешь, кроме как в списках чужих альбомов, да у Шереметевых. Есть и у меня списки с его концертов. Вот эту вот тетрадь мне передал один купец, что был в Москве и знал кого-то из семьи графа. Больше семидесяти опер русских и заморских поставил Дегтярёв в театре графа, но вольной так от него и не получил. Хоть много раз ему и обещали.

Фрол Кузьмич. Сделайте милость, Павел Егорович, расскажите.

Аким. Расскажите, просим Вас.

П. Е. Чехов (махнув рукой и сев за конторку). Мне с вами сладу нет – авось, хоть новое узнаете, ну что ж…

(Передний план сцены начинает меркнуть).

…в Кусково, в лето 1787-е, готовился спектакль. Там открывали новый графский театр. Должна была присутствовать царица Екатерина, ведь празднества устраивались в честь её четверть векового правления. А ещё она тримфуально вернулась из путешествия по югу России. Готовили оперу француза Гретри, её и ставил молодой руководитель капеллы Степан Дегтярёв. Императрицу ждали через день…

(На последнем предложении задний план сцены освещается, где видны декорации Кускова XVIII века. Передний план сцены, хористы и фигура Павла Егоровича полностью погружаются во тьму. Одновременно начинает звучать увертюра к опере Гретри «Браки самнитян» - репетирует оркестр)

Явление 2.

В Кусково. Репетиция оперы. Дегтярёв, Жемчугова, статисты.

(Звучит увертюра к опере «Браки самнитян» Гретри. Статисты переносят мебель, расставляют стулья, декорации, чуть в отдалении свои «па» репетирует балетная группа в образе деревьев – в руках их ветви. С промедлением, слева, заходит молодой человек в придворном костюме и коротком парике с буклями, который на ходу изучает бумаги, даёт распоряжения рабочим сцены. Он весь, кажется, погружён в свои думы и дела. К нему справа выбегает распорядитель сцены, певчий Чапов)

Чапов. Степан Аникиевич, Степан Аникиевиеч! Как рад я видеть Вас! Приехали… Дорога как, не слишком ли устали?

Дегтярёв. Спасибо, друг мой Чапов, вдоволь я настрясся (смеется) – скажи, что нам осталось завершить?

Чапов. Всё так, как прежде было: лишь сцены две, да акт один доделать. И можно выступать.

Дегтярёв. Не слишком ль ты уверен? (улыбается) Ты лучше погоди, да с расстановкою реши вопрос доверенный тебе. Как музыка?

Чапов. Ах, что Вы, что вы, мастер: над музыкой нельзя у нас схитрить. Закончить мы без вас не смели. Вот, слышите, как медные играют (слушают) У нас Джузеппе Сарти был, которого наш граф намедни приглашал, всё вас хвалил. Хвалил необычайно. Что всякого таланта вы ясней.

Дегтярёв: - От Сарти лестно слушать это. Но всё ж, как справили вы дело без меня?

Чапов: - Идёт работа, дай ей Провиденье… Сегодня кончим задний план. Назавтра генералим пьесу, и после к спевке поспешим. Потом кордебалет, и сцена у ворот.

Дегтярёв: - Я к вам приду, чтоб хором управлять – чтоб видеть все огрехи лично.

Чапов: - Как скажете. Все мы вас заждались, мы ждём, капелла вся истосковалась – о вас, о вас, все здесь сегодня говорят. И впрочем…

(Раскрываются парадные двери и голос метр-д’отеля (за сценой) возвещает приход графа)

Метр-д’Отель (голос): - Его сиятельство пожаловал. Граф Николай Петрович Шереметев! (лица оборачиваются к двери, завидев графа, склоняют головы)

Чапов (не поднимая взгляда, Дегтярёву): - А впрочем, наш граф доволен вами очень. Гордится, я бы так сказал. Не раз он вслух произносил, о том, что чает Вам награду… (Дегтярёв вздрагивает, а распорядитель кланяется подошедшему графу и удаляется, оставив композитора с вельможей наедине. На заднем плане продолжает звучать музыка среди шума закулисья).

Граф Шереметев: - Как рад тебя я лицезреть, любезный друг! Совсем в Кускове музыки не стало, пока в отъездах ты бывал.

Дегтярёв: - Граф Николай Петрович, вам я благодарен! Не мог о большем я мечтать – и написал концерт в честь Вас. Он будет здесь поставлен. В честь благодетеля, во славу торжества и нового искусства он исправлен! (склоняется).

Граф Шереметев: - Вот это дело. Мне всё говаривал наш Сарти. Намедни он уехал в Петербург, готовить всё к приезду августейших… Наш новый театр будет на века. Я верю. Ты ведь знаешь (достаёт из кармана табакерку и открывает её), что скоро государыня к нам едет, она обратный путь к нам держит из Тавриды. И вот изволили в Кускове быть. А нам, чтоб счастливо досуг её приветить (нюхает табак) престало оперу поставить хорошо, да театр лучше всех в Москве открыть спектаклем новым, комедией весёлого Гретри. Пусть для отца сей замысел и мнится разореньем…

Дегтярёв: - Всё это разумею я прекрасно и в том ответственность свою я сознаю. Ансамбли в лучшей форме приготовил, и группы, и прекрасен здесь балет. Надеюсь, выступим достойно – на роль заглавную я выбрал Ковалёву…

Граф Шереметев (ожививляясь): - Прасковью - Элианой? Я рад, что взялся ты её учить прилежно.

Дегтярёв: - Она талантлива не по годам, в ней блещет лучшая в искусстве современность. И Государыне, я мыслю, скажутся по сердцу и тон её, и девичий задор.

Граф Шереметев: - Её таланту имя - «Жемчугова». Нельзя приятнее сыскать ни голоса, ни духа – право… (граф задумывается, заглядываясь за спину композитора, где появляется Прасковья Жемчугова. Она в костюме Элианы, с перьями)

(Пауза. Граф всё глядит)

Дегтярёв: …Прошу надеяться, сиятельнейший граф, на лучшее в спектакле вдохновенье.

Граф Шереметев: Надеюсь. Я уверен в том! Но право же, не нужно расслабляться (кладет руку на плечо Дегтярёва): Степан Аникиевич, тебя отец мой воспитал, да выучил изрядно – что брат ты мне, и я добра тебе желаю. Коль сможешь ты перед царицею составить славу театра моего, я от тебя не скрою ничего – просить ты сможешь всё, что пожелаешь, к отцу подход я также отыщу.

Дегтярёв (обескуражен радостью – он давно хочет выкупиться на волю): Любезный граф, мой господин! Мне это много в утешенье – усерднее исполню роль мою. Прошу Вас я подумать о моём вопросе (склоняется перед графом) – и мне жениться разрешить…

(К графу Шереметеву подбегает слуга, что-то ему говорит на ухо)

Граф Шереметев: - Подумаю… Теперь я театр покинуть должен, дела зовут отсюда вон. Бывай, Степан Аникиевич!..

Дегтярёв: Ступайте, граф. Я обо всём, что нужно, позабочусь (кланяется на прощанье).

(Граф, в котором произошла странная перемена, выходит. Дегтярёв уходит к работающей группе балета на заднем плане, что-то им указывает и говорит. Музыка заглушает речь людей. К переднему плану выходят Дегтярёв и Жемчугова)

Жемчугова: - Я роль свою, как вы велели, разучила. И стих, и прозу наизусть.

Дегтярёв: - Пропойте, покажитесь мне – теперь вы не Прасковья - Элиана. Вы чаете победу у самнит. Смелее же!...

(Передний план сцены осветляется и показывает комнатку Павла Егоровича в то время, как задний план сцены с Дегтярёвым и Жемчуговой остаётся полуосвещён – действие идёт одновременно на том и на этом плане. Те репетируют, звучит музыка, сзади балет – всё это пантомима. Павел Егорович вступает одновременно с осветлением своей сцены, хористы-кузнецы его внимательно слушают. Пантомима на фоне совершается как бы в голове у них).

П.Е.Чехов: - Спектакль, да, был полностью готов. Оставались последние штрихи. Воистину, такой артистки, как Прасковья Жемчугова не было прежде в труппе графа Шереметева. Граф вообще любил давать псевдонимы своим артистам по роду драгоценных камней – как то «Гранатова», «Алмазова», «Сапфирова», «Яхонтова» или прочее. Но только Жемчугова удостоилась высшей похвалы и памяти истории. Образ её запал в сердце молодого графа Николая Петровича. Отец его и слышать о подобном не хотел, а потому всё оставалось в тайне. Сам же граф не спешил освободить своего крепостного музыканта. Знаете, как его называли в Москве? «Гайдн из Борисовки», «борисовский маэстро» – Дегтярёв был родом из Белгородской земли.

(во время этих слов, рабочие сцены, оркестранты, статисты, на заднем плане всё устраивают, как нужно для постановки оперы. Статисты, пока рассказывает Павел Егорович, расставляют кресла спинкой к зрителям, полукругом, вполоборота, чтобы по центру стулья не заграждали артистов в глубине сцены.)

П.Е.Чехов: - Имея грандиозный мелодический дар, дар истинного творца, Степан Дегтярёв видел в Жемчуговой сильный самобытный талант, а потому учил её музыке, пению, наравне с приглашёнными графом итальянскими учителями, такими как Сарти. Они и теперь репетировали сцену из оперы – где Элиана объясняется со знакомым, открывая своё обличье. Роль Ариста исполнял Кохановский, близкий друг маэстро. Степан Дегтярёв же руководил хоровой капеллой, которая вторила партиям героев и роговым оркестром…

(на заднем плане Кохановский и Жемчугова играют свои роли без слов, под музыку, и выходят за пределы сцены. За ними, завершая работу, выходит Дегтярёв).

П.Е.Чехов: - Назавтра всё время было занято главной репетицией, оперу сыграли для себя два раза подряд, чтобы убедиться в её совершенстве, а хор Дегтярёв прослушивал до самой ночи – на следующий день было ответственное дело в Кускове – ждали государыню. О её приезде возвестили залпы пушек на той стороне пруда…

(слышатся залпы в отдалении)

…а после, когда её кортеж подъехал ко дворцу, прежде, чем направиться в новый театр…

(здесь на заднем плане сцены, выставленные стулья занимают придворные в пышных платьях, который что-то обсуждают между собой, полуприкрываясь веерами. Позже всех свои места занимает Екатерина II и граф П.Б. Шереметев по правую руку от неё. Екатерина довольная и гордая, благосклонно улыбается графу, в руке её сложенный веер)

…императрицу Екатерину встречал сам граф Шереметев-отец, а граф-сын, провожал её по комнатам, показывая семейное благополучие.

(Освещение переднего плана сцены начинает меркнуть)

Явление 3.

Передний план сцены погружается во тьму совершенно, задний план высветляется. Театр Шереметевых наполняется естественным шумом. Екатерина что-то говорит графу, видно, что она весела и довольна. Придворные тихо перешёптываются. Звучит ритурнель арии из оперы «; sort ! par tes noires fureurs», перед зрителями проходят статисты в костюмах самнитов, появляется Жемчугова и Кохановский в образах своих героев. Исполняется ария. Основная часть партии предназначена Жемчуговой. Кохановский вторит ей в репризах. Мизансцена: статисты и балет в отдалении проносят стилизованные триумфальные венки, ветви деревьев, символизирующие лес. За балетом виднеется хор, которым руководит Дегтярёв – по правую руку от него певчий Чапов. Жемчугова и Кохановский будто бы проходят по аллее, периодически отводя ветви «деревьев» в сторону. Императрица смотрит с интересом. Она сидит к залу в ;. Обмахиваясь веером, что-то говорит периодически графу, склоняясь к нему.

Завершительная часть арии переходит в ликование – зажигаются огненные фонтаны, артисты прославляют императрицу под триумфальные такты ритурнели увертюры из оперы. Жемчугова и Кохановский подносят Императрице гирлянду цветов с лентами, государыня встаёт навстречу поднесениям (все придворные вскакивают, включая графа). Со всех сторон звучат рукоплесканья, на фоне партии секции рогового ансамбля.

Екатерина II: - Я, право, тронута необычайно! Каких чудес и тонкостей была сегодня я неистовый свидетель! Вот, право, граф (Шереметев учтиво склоняется к руке императрицы и целует её) исконное уменье – сумели вы и нас развеселить. И театр твой, и целостный спектакль, балет деревьев я люблю. Была ещё недавно я на юге, в стране полуденных забот и видела там точно те леса, что ты сегодня мне представил

(окидывает рукой с веером труппу балета. Статисты-деревья делают реверанс)

и пышностью и зеленью полны, они несли живительную тень, и мне, и спутникам моим. (к артистам) За всё я вас благодарю! И право, что за голос, граф! (поворачивается к Шереметеву) Что ж это да у вас за юная прелестница блистает? Приказываю я к руке её представить.

Граф Шереметев-старший: - Прасковья, подойди! Она, свет-матушка, актриса в нашем театре. Умна не по годам, и не с кем ей сравниться. Училась грамоте, прилежное созданье.

Екатерина II (ласково): - Дитя моё, ко мне иди скорее! Нам нравится изящный твой наряд.

(Жемчугова в образе Элианы выступает вперёд, подходит, склоняясь к Императрице. Видно волнение Шереметева-младшего, стоящего рядом с отцом – он мнёт платок).

Екатерина II (подаёт вперёд правую руку): - Игра твоя и пенье, и уменье меня сегодня радовали столь. А что же граф, твоя капелла? (балет и статисты расступаются, являя капеллу и Дегтярёва перед ней)

П.Б. Шереметев: Здесь все – их верный капельмейстер, мой музыкант кусковский Дегтярёв.

Екатерина II (Шереметеву): - Его ко мне я попрошу явиться.

(Шереметев-старший жестом подзывает Степана Дегтярёва)

Екатерина II: Тобой довольна я. Капелла-то твоя соперничает нынче с Петербургом (протягивает руку).

Дегтярёв (приклоняя колено, целует руку императрицы): - Вам благодарствую, светлейшая царица, за вашу похвалу и милость всю ко мне. Играть пред Вами рад во всякий день я.

Екатерина II (смеется): - Вот видишь, граф Петро Борисыч, достойно награжу я театр твой (ко всем): ему считаться впредь единым, кто после Петербурга, о новых пьесах будет извещён, чтоб ставить их в Москве.

П. Б. Шереметев (склоняясь): - Благодарствую, государыня!

Н. П. Шереметев (склоняясь): - Мы рады, матушка-царица…

Екатерина II: - Степану Дегтярёву и Прасковье, я жалую по перстню моему (снимает с пальцев перстни и передаёт артистам, которые приклоняют колено перед императрицей, принимая подарки и снова целуют её руки), пусть будут им в награду за труды, в честь нового порядка (счастливо смеётся, поворачиваясь в графу Шереметеву)

П. Б. Шереметев: - Кричим «Виват» Императрице!

Все: Виват! Виват Екатерина!

Степан Дегтярёв не поворачиваясь к хору, делает жест рукой и хор и роговой оркестр гремят «Многая лета».Задний план сцены меркнет совершенно под звуки ликующего хора – музыка тает в полной темноте.

Явление 4.

Передний план высветляется, показывая нам закулисье театра – видна машинерия, кабестаны, тросы, мешки и верёвки в полумраке. Дегтярёв расположился с правой стороны закулисья. Он много работает, сидит за столиком вполоборота к зрителю, пишет при свете единственной свечи. Свет от свечи выхватывает сваленные в углу части театральных машин, рам, канатов.

Дегтярёв (пишет музыку, говорит сам себе): - Боже, боже мой…

(откладывает перо, задумывается)

Дегтярёв: - Вот сталось быть и при императрице, явить при всём дворе талант изящно петь. Отрадно было графу, видел это я – его, его искусством я не посрамил святого и пречистого чертога… И музыку великолепную Гретри. И всё ж, как было грустно видеть его презрение к участью… Как будто он меня невольно избегал, - просить хотел я вновь про выкуп, - но он всё ставит мне в упрёк, иль в большем недвиженьи, меня не принимал. Надеюсь, милостью монаршей, в нём дух обмякнул для меня, и всё же удостоит он к себе меня призвать на разговор. В том вера вся моя (глядит наверх и тихо произносит) О, Господи, была б твоя святая воля… Устрой ты графа моего, чтоб он мне даровал свободу. Коль будет так, всё ж я Кускова не покину, капеллы не оставлю здесь. Я графу посвятил свои творенья, и книжек италийских перевод: работаю с Винченцо Манфредини… Великий труд, великая забота – российским языком перелагать все тонкости кипучей южной мысли, что миру воздаёт сознаньем, о круге гармонических чудес. Нет, всё же, я один. Писать я больше должен, закончить труд, сейчас вменённый мне. Концерта я, не кончив, не оставлю… (склоняется и продолжает напряжённо писать, работать. За сценой раздаются шаги и голос посыльного, который недовольно кричит где-то за стеной).

Голос: - Здесь ты, Степан? Послушай! Эй!

Дегтярёв (тревожно): Я здесь…

Голос: - Тебе приказано ступать сейчас же к графу.

Дегтярёв: - Почто?

Голос: - Приказано явиться в тот же час.

Дегтярёв (с паузой): - Велико ты, о, Божье провиденье…

Забирает со стола свиток, ещё раз быстро перечитывает его, прячет под борт куртки, собирается и выходит. Передний план сцены меркнет.

Явление 6.

В глубине сцены кабинет графа Н. П. Шереметева в Кусково. Граф сидит за столом, на котором горят свечи. Стол завален бумагами, расписками, письмами. Поздний вечер.

По стенам, от свечей, пляшут тени. За окнами вид на пруд

(Граф Шереметев, Степан Дегтярёв, лакей)

Лакей: Сиятельнейший граф! К Вам Дегтярёв.

Граф Шереметев: Пускай…

(Лакей, склонившись удаляется. Входит композитор, держа в руках свёрток с нотами)

Дегтярёв (взволнованно): Любезный граф! (следует жест графа, заставляющий оставить официальный тон), я получил листок от вас, о том, что должен я явиться срочно.

Граф Шереметев (холодно): Всё верно. Вызвал я тебя. Почто до моего вниманья, доходит, будто б ты на днях концерты для других исправил?

Дегтярёв (удивлённо): Что ж в том, обида ли, какая, сим действом вам нанесена?

Граф Шереметев: Не в том обида наша, что напрасно, ты силы тратишь на чужих господ, а в том, что быть тому не должно. Я добрый барин, всё это мне известно, но впредь прошу не допускать… (мягче) Загряжским служит кто другой. Ты мне служи и мне играй едино. Или кому как прикажу…

Дегтярёв: Пусть Ваша светлость тем не беспокоится нисколько. Просили, вас хваля, и вашу всю капеллу.

Граф Шереметев: И всё же я сказал предельно. Не стоит впредь давать концертов для других. Мой батюшка тебя и выучил и вкладывал изрядно. Ты мне принадлежишь…

Дегтярёв: Почто вы, ведь я честный человек…

Граф Шереметев: Не в этом дело…

Дегтярёв: …теперь работаю-с над новым я концертом, который вы хотели. Но помню, что вы честно обещали, вопрос мой рассмотреть, коль роль моя понравится царице. Прошу, извольте, час настал, пришёл я к Вам с прошеньем о семействе – надумал я жениться… (протягивает свиток, который остаётся без должного внимания)

Граф Шереметев: С прошеньем?.. Что ж, не в воле ты? Того не понимаю… Но знай: с женитьбой-то повремени – тебе едва лишь тридцать лет. Ещё так молод ты, а уж жениться. Не одобряю я того, моё в сём твёрдое решенье. Гляди, ведь я и сам-то не женат (смеется).

Дегтярёв (серьёзно): Вы вольны действовать свободно.

Граф Шереметев: Так в чём твоя досада? Не пойму…

Дегтярёв: Во всём неволен я. Когда-то обещали, что волю мне дадите непременно, как я капеллу до успеха доведу. Пришлись Императрице и их пенье, и уменье. Прошу же вас теперь …

Граф Шереметев (равнодушно): не вижу для того ни часа, ни нужды…

Дегтярёв: Прошу у Вас, любезный граф, кормилец и отец, я выкупа иль вольной непременно. Вот мой концерт, свидетельство тому: писал его с одной надеждой. Вам только посвящал труды мои… (протягивает свиток второй раз)

Граф Шереметев: Мне посвящал? (выходит из себя) К чему все эти толки! Всё это мне и так принадлежит. И дом, и театр, и ты, и вся капелла, и хоры, и оркестр! Я всё создал! (приподнимается из-за стола) Ты что ж, как будто не свободен?? Когда хоть раз тебя неволил я?..

Дегтярёв: Вы правы. Вам принадлежат и домы, и машины – что люди, что машины – всё едино! но только не душа. Не души наши. Всё то, что создал я, останется со мной!

Граф Шереметев (опешив): Какая дерзость!

Дегтярёв: Нельзя порыв свободный удержать. В зависимости - тело. Не душа.

Граф Шереметев (в ужасе): Окстись, Степан! Какие речи слышу! Зачем, скажи, что хочешь от меня?

Дегтярёв: Свободы лишь в своём предназначеньи…

Граф Шереметев (в запале): И я, коль хочешь знать, совсем и не свободен. И я, готов служить, и спину гнуть, зависимый от милости монаршей! (понижая голос, косясь на портрет императрицы Екатерины) Её… да, даже хоть царица… и она раба. Пред Господом раба, не всё ж монаршья воля…

Дегтярёв: …На всё Господня воля! Создал людей свободными сам Бог! И ни кого не ставил в услуженье… Прошу и вас я следовать тому!...

(Граф Шереметев, поражённый, медленно поднимается из-за стола и глядит в упор на композитора. Дегтярёв, осознав дерзость, колеблется, но всё же взгляда

от графа не отводит.)

Граф Шереметев: Со мной и так?…Забылся ты, Степан… С кем, право, говоришь того не понимаешь…

Дегтярёв: Я всё осознаю.

(пауза)

Граф Шереметев: (тихо) Да, право, я не ожидал… всё благодетельство, да милости, да… да… изрядно, друг Степан, изрядно…

Дегтярёв: Вы благодетель мой, но я прошу вас только отпустить, чтоб жить сводобным промышленьем. Капеллы, коль хотите, не оставлю, но вас прошу прислушаться…

Граф Шереметев (грозно): Ступай же прочь!!

(Степан Дегтярёв, мешкая, коротко кивает. Растворяются двери кабинета, входит лакей, ожидающий приказания. Дегтярёв выходит молча из кабинета под взглядом графа. Граф и лакей остаются одни)

Граф Шереметев: Не мыслил я о дерзости такой…

(повисает пауза. Граф отворачивается, разглядывает портрет императрицы на стене, сложив руки, сведя вместе кончики пальцев. После размышления, поворачивается к лакею и диктует указания).

Граф Шереметев: Готовь бумагу, перья, и - ко мне. Есть новое распоряженье. И не забудь конверт для Сарти в Петербург… (отворачивается к окну)

(Сцена погружается в полную темноту. Смена декораций. Звучит момент бури из

«le Judgement de Midas» Гретри.).

Явление 7.

Передний план сцены представляет собой закулисье театра Шереметевых. Дегтярёв сидит за импровизированным столом из ящиков, на котором горит свеча. Он работает над новым большим духовным концертом. Жемчугова сидит в стороне, штопает концертное платье.

Жемчугова: - К несчастью, будто на измене, прошла я мимо места своего. Всё платье изорвала. То впредь наука будет мне. Всё глядя в зал, там графа я искала…

Дегтярёв (не отрываясь от рукописи): - Вам говорил о собранности, право. На сцене мы живём другую жизнь. Есть «я», а есть «не я», всё в том начало. Пред публикою мы – не мы, и роль за нас дана. Где встать, где сесть, сказать что нам, к успеху. Забудешь чуть – и в сторону, а там – провал. Иль люк, открытый в небреженьи!

Жемчугова (проверяя шов на просвет): И всё ж, Степан Аникиевич, нет большей мне отрады, чем счастье графу подарить, пусть даже на словах.

Дегтярёв (не вдумываясь в смысл слов): И в этом-то всё наше есть призванье… Играть, шутить, вельможу веселить, и чувствовать себя за это благодатно.

Жемчугова: воистину я слов твоих не разумею! К чему так было говорить?

Дегтярёв: К тому, что мы такие же здесь люди, а не шутихи и шутья, достоинство артиста много стоит.

Жемчугова: Никто его не отменял. Послушай же, Степан, вот, днесь была Императрица…

Дегтярёв: …Приветлива она и весела была. Но от того, что день её начался неслучайно, с приятной мысли или налегке. Тому угодливым вечерним украшеньем, явился наш концерт…

Жемчугова: …Родились мы на это, что ж?

Дегтярёв: …Родились для иного. Для прозы иль поэзии духовной, но знай, не ради лицедейства-ли, молвы, которая нас тешит. Мы равны перед Богом - и я, и ты, и царь, и господин наш…

Жемчугова (вполголоса): Ах, страшны речи эти!..

Дегтярёв: Послушай же, Параша! В тебе великий дар артистки роковой! Взгляни же, как ты бубном потрясала, самнитку гордую на сцене воплотив. Как зал внимал, как слёзы исторгала, ты песней, пляской удалой! Тебе, знать, лавры Мельпомена сама готовит наперёд. Будь гордой, будь весёлой и всё помни, чему учил тебя я, честной будь.

Жемчугова: я роль прилежно, право, разучила. И тем гордиться я могу. И в том, что графу угодила, я чувствую, что верно было всё…

Дегтярёв: Лишь бойся, чтобы огонь искусства тебя не иссушил.

Жемчугова: о чём ты говоришь?

Дегтярёв: О том, что многие артисты, взойдя на славы пьедестал, бросают всячески науки. И верно заучив свои, какие-то три-две, а то четыре роли, твердят всю жизнь их будто попугаи.

Жемчугова (отставляя шитье): О, это поняла я… Стремлюсь я ежечасно про что-то новое узнать.

Дегтярёв (работая над партитурой, напевая мотив концерта): И верно поступаешь…

Жемчугова: Читала я Расина…

Дегтярёв (отвлёкшись): Федру?

Же мчугова: Андромаху!

Дегтярёв: Похвально это. Сложное творенье! Здесь есть, где поучиться мастерству.

Жемчугова: Учила монолог (настроившись на скробный лад) Внимай…. (Жемчугова преображается. Читает монолог Андромахи. Точно, искренне и скорбно получаются её строфы. На середине монолог прерывается отчаянным кашлем, заставляющим артистку прервать декламацию и сесть на ближайший ящик, чтобы унять приступ. Кисейный платок обагряется кровью. Это чахотка).

Дегтярёв (встревоженно, вскакивая): Ну, полно, полно! Будет! Экое… Всё это сила напряженья… Бывает и такое, лопнул, знать, сосуд. (Дегтярёв утешает артистку, но догадывается, что проблема не просто в сосуде) – сценический накал бывает не под силу.

Жемчугова (устало): …Слаба я, верно?

Дегтярёв: Так бы не сказал. Мой верный Сарти, мне когда-то говорил, что для огня на сцене, впрочем, не стоит в нём сжигать себя. Лишь верно намекнуть и верную избрать окраску...

Жемчугова: Я это сразу поняла. (После небольшой паузы для отдышки) что пишешь ты, над чем ведёшь работу?

Дегтярёв (возвращаясь к рукописи): Духовный мой концерт, заказанный мне графом. Основан он на дивных трёх псалмах. Адажио, аллегро, модерато – составлен из частей он, что вместе со стихом, готовое творенье создают. Рефреном «Боже, Боже мой» - пронзительный мотив. Поётся в нём о мире и покое.

Жемчугова: О покое?

Дегтярёв: О свободе… О той, которой жаждет человек – пред Господом, в святом своём моленьи. «Упование мое» – и «кости моя смятеся зело» – суть жалоба, мольба уставшего, борьбою изнурённого, примкнувшего главой к Спасителю в немом успокоеньи. Я ставил часть концерта в имении Загряжское, на нынешней неделе… И в качестве урока хору их. И граф о том узнал.

Жемчугова: (не осознавая всего положения) он, должно, был так рад! Прекрасно то! Живой гармонией наполнить сердце человека и душу просветить…

Дегтярёв: (разумея, что его не поняли) При этом без ломанья рук, без всяческих рыданий, которые так любит ваш Расин…

Жемчугова (со смехом): я думала об этом…

Дегтярёв (воспрянув): будь прост в искусстве, честен пред собою. Здесь соль актёрства, степень мастерства. Так пишут Буало и Манфредини.

(Среди заставленного закулисья слышатся шаги. Является посыльный

от графа, в ливрее с шевронами)

Посыльный: Я, господа, к вам с важным объявленьем! От графа прибыл я сюда.

Дегтярёв (поднимаясь, встревоженно): К чему в такой к нам час? Давай пакет скорее.

Посыльный: мне велено прочесть…

Дегтярёв (кивает).

Посыльный (развернув конверт, читает): «…По нашей милости, за блага и усердье, по нашему веленью объявим, крестьянке нашей и артистке Ковалёвой, о том, что вся семья её свободна. И всей её семье в ближайший час, явиться перед нами для поклона».

Жемчугова от избытка чувств закрывает лицо руками, опускается на колени и остаётся стоять так, поражённая. Дегтярёв и в радости, и в смятении. Посыльный разворачивает другой конверт.

Посыльный: «У учителя концертов, нашего Степана Дегтярёва, за частое даванье им для посторонних, концертов и уроков, вычесть враз из жалованья пять рублей. Отдать их Чапову, что певчим состоит при хоре, за скорое об оном объявленье…».

Дегтярёв: Ах вот он что… (поражённый)

Посыльный: «…В том воля наша решена. Степану Дегтярёву в срок - неделю, отбыть скорее из Кускова. Его синьоре Сарти ожидает. Поехать с ним в Италию учиться мастерству, на срок не менее трёх лет, а там - на наше усмотренье. В том милость наша и раченье. Подписано собственноручно - Шереметев» (дочитывает, разворачивается и уходит).

Свет гаснет, Дегтярёв и Жемчугова остаются стоять неподвижно.

ЗАНАВЕС

;

АКТ II

Картина 1. Осиротевшее Кусково. После 1805 года.

Явление 1.

Кусково. Театр. Прошло много лет. Среди немногочисленных гостей выделяется осунувшаяся, постаревшая фигура графа Н. П. Шереметева, полностью в чёрном. Он сидит слева от центра, в креслах; подле него - гости. В стороне стоит клавесин, сложены оркестровые музыкальные инструменты. В глубине сцены расположился хор. Дегтярёв, в придворном платье из чёрного бархата, руководит им. Свечей мало, сцена полуосвещена. Звучит фрагмент из концерта Дегтярёва «Исцели меня, Господи».

(Граф Н. П. Шереметев, Дегтярёв, хористы, домашние, работники сцены)

Шереметев (сидит низко наклонив голову, в безмолвии, развалившись, и говорит как будто про себя, не обращая внимание на хор): Как здесь она певала… как хрупкою стопою взбегала по ступеням нимфой иль весталкой. Как пела гимн Луне… Гретри, Корнель, Мольер – всё было ей к успеху. Клеандра, иль Крессида, Эрмина или Лиза, - легко и остроумно менялась в облике ролей. Теперь же всё в былом - лишь тонкий белый саван ей стал и в пору, и по ней …

Секретарь графа: - Всё верно, наш любезный граф, но так судьбе видней.

Шереметев (как бы просыпаясь): - А? Что? Да. Верно…

Пауза. Звучит только хор.

Шереметев: Никак не понимаю я, за что такой удар случился мне. Жил верой, честью, правдой. И благодействовал и нищих окормлял, и никого я не неволил, право.

Секретарь графа: Ах, право, батюшка, на всё Господня воля! Знать, испытанье вам послал.

Шереметев: Которое не забывается до гроба (мелкая судорога пробегает по лицу графа, он смолкает и задумывается вновь).

Хор поёт пронзительную сентенцию: «Душа моя смятеся зело».

Шереметев (закрыв рукой в перчатке лицо): Два лета уж минуло. Зачем же мне теперь весь блеск и суета? Как к нам несправедливо Провиденье.

Хор продолжает петь. Шёпот среди присутствующих.

Гость 1 (с удивлением): Мне кажется, что граф доселе не смирился.

Гость 2: Как можно это? Кто во цвете лет…

Гость 1(с любопытством): …Несчастная графиня!

Гость 3 (склоняясь к уху собеседника): …Всё ж графу тяжелей. Утратой он измучен.

Гость 1: Уж больше не видать зажжённых рамп и песенных исканий. Сегодня театр пуст.

Гость 2: Знать стало нелегко сидеть и думать, как могла бы, по сцене плыть и восхищать лишь та, что нас покинула недавно.

Гость 1 (равнодушно): Два года уж прошло. Черёд для новой жизни.

Гость 3 (с видом всезнающего авторитета): Я слышала, что якобы в Москве приказано больницу перестроить всю согласно завещанья.

Гость 1: Как верно, добрая графиня, знала – что каждому на старости лекарство и покой, и кров быть надлежит…

Гость 3: …Для всех, не спрашивая рода.

Гость 2: Иль состояния с сословьем…

Безутешный граф не слышит этих перешёптываний. Он погружён в свои горькие мысли о Жемчуговой. Тем временем хор завершается, гремит торжественное «Аллилуйя» и всё смолкает и остаётся на мгновенье в тишине. Дегтярёв – постаревший, с сединой - разворачивается к собравшимся, ожидая приказания. Граф медленно шевелится, смотрит на него – его лицо также осунулось, а спина сгорбилась – годы и потрясения сделали своё дело. Опираясь на палку, граф встаёт, осматривая «свиту» и жестом всех разгоняет. Переводит взгляд на Дегтярёва. Тот, мгновенно всё поняв, отпускает хор. Только одна молодая хористка, всё медлит, собираясь, заглядывается на композитора, но её подгоняет отец.

Кохановский: - Агашенька скорее! Нам указано. Живей!

Аграфена: - Иду, ах, кажется, я будто отвлекаюсь…

Кохановский: - Известное начало!... (уходя) Ох, девичья натура-баловница…

Дегтярёв серьёзен и не замечает этого. Граф, когда все уходят со сцены

подзывает композитора.

Дегтярёв: - Мой господин, угодно ли вам пенье?

Шереметев: (с паузой, во время которой разглядывает композитора): - Угодно. Очень хорошо. Растрогал мне ты душу…

Дегтярёв: Гармония такая лечит раны наши. И на сердце и на душе.

Шереметев (с горькой улыбкой): Моя не ведает лекарств и облегченья и для неё не быть теперь счастливых дней.

Дегтярёв: Помилуйте себя, отец родной! Напрасно не коритесь – её уход для всей капеллы стал ударом роковым. Вмиг будто бы здесь всё живое, истаяло в нас каждом - как лампада, что погасили крылья перелётной птицы.

Граф, опираясь на палку, и Степан Дегтярёв проходят вглубь сцены, двигаются.

Шереметев: Напомнил мне концерт другие годы – лет за пятнадцать до сего… Ты помнишь, ли Степан?

Дегтярёв: …Гретри?

Шереметев: …Да…«Браки самнитян»

Дегтярёв молча походит к клавесину и начинает играть партию, которую

исполняла Жемчугова (из первого акта)

Шереметев: …Да, точно! (в его глазах блестят слёзы)

Дегтярёв: Её талант в искусстве был велик, она всему училась. Всё на лету, как говорят, в момент запоминала. И жест, и мимику, и тон…

Шереметев (с паузой): Решил я нынче, что всего довольно… Мне так казалось, но, гармония и правда что-то делает со мной…

Дегтярёв (молчит): …

Шереметев: …Послушай, же! Хочу я, чтобы ты, поставил нам к исходу года оперу…

Дегтярёв (воодушевлённо): Какую же? О радость!

Шереметев: «Любовь и Таинство» француза Буальдьё недавно вышла в Петербурге… Его хвалит сам царь.

Дегтярёв: Там чудные дуэты, право, выбор Ваш хорош. Сегодня же я труппе объявлю!

Шереметев: Я позже дам ещё распоряженья. И тебя благодарю, мой верный друг, Степан Аникиевич, за то, что мне напомнил дни моей весны…

Граф уходит. Ему легче от музыки. Дегтярёв кланяется графу и выходит

в другую дверь. Сцена исчезает во тьме.

Явление 2

Медленно зажигающийся свет на переднем плане сцены, где представлена комната Павла Егоровича Чехова. Павел Егорович, не выпуская из рук ноты, расхаживает по комнате, заложив руки за поясницу. Хористы слушают, кто подбоченясь, кто развалившись – все взоры устремлены на рассказчика.

П. Е. Чехов (свернув ноты в рулон): - Работа тогда совершенно поглотила Дегтярёва. Новых постановок давно, давно не было. Казалось, всё прошло, всё исчезло… Ничего не оставалось, как вдруг – новый заказ! Да какой? Эту оперу слышали в Петербурге, хвалили, в Москве же ещё – знали только то, что передавали почтовые посвистом, да заезжие господа рассказывали. В дворянских семьях появлялись альбомы, куда переписывали новые романсы из новой оперы. Дегтярёв был уверен, что это поможет вновь пробудить в безутешном графе любовь к музыке, к театру, угасшую, как казалось, навсегда.

Трифон (глубоким-глубоким басом): - А почто же его хор?

П. Е. Чехов (останавливаясь в своих хождениях резко воспрянув): Хор в опере тоже нужен! А как же без него? А как показывать толпу, а триумф? А божественное величие, а? Апофеоз! Вот мы во храме поём Херувимскую – торжественно. Поём литургию – скорбно. Так и в опере. Хор передаёт общее направление мысли, если хочешь – идеи.

Кто-то из хористов (чтобы лучше уразуметь, по слогам): И-де-и, И-де-и…

П. Е. Чехов: Так вот, и помимо этого великого события, этой колоссальной работы, в это время Дегтярёв трудится над новыми концертами. Также пишет, сочиняет с энтузиазмом…

(среди хористов возникает басок, который пытается усвоить слово «энтузиазм»)

П. Е. Чехов: … работает по ночам, так как днём всё время занимают репетиции и прослушивания. Даже берётся за тексты божественных книг, когда имеет недостаток в стихах, создаёт стихи сам, пишет, перелагает. Вскоре десятки новых духовных концертов переписываются начисто и прошиваются – они готовы для представления графу. Над оперой идёт параллельная работа – приводится в соответствии с музыкой русский текст, некоторые сцены просто-напросто переделываются, подстраиваются под возможности шереметевской капеллы. В таком темпе для Дегтярёва пролетают месяцы, в работе незаметно бежит время.

Трифон: А как же граф?

П. Е. Чехов (расхаживая и иногда жестикулируя): А граф - он обещает вольную, щедр, милостив с Дегтярёвым, но тих. И совсем стал не такой, как прежде – граф стал, будто бы оболочка самого себя. Будто оболочка, которая ходит, говорит, ест, спит, работает, но ничего не ощущает и не живёт. Так говорит и сам граф Шереметев. Ему не мило больше Кусково. В Останкине он не был с тех пор, как умерла графиня. Ему жалко театра, вложенных денег, парка, дома, но ничего пока не в силах вернуть туда жизнь или его самого. Степан Дегтярёв надеется, что опера позволит расшевелить графа и привлечь его в покинутое Останкино. Вот, какая ирония! Останкино – и оставлено. Да, оно осталось само по себе и обезлюдело. В Кускове Дегтярёв каждое воскресенье, после обедни, устраивает по просьбе графа концерты – исполняют старую и новую духовную музыку. Поёт хор. Кажется, всё начинает меняться к лучшему…

Передний план сцены погружается во тьму.

Явление 3

Освещается глубина сцены. Та же сцена театра Кусково. Здесь кипит напряжённая работа. Хористы, артисты, все стоят с листками – у кого-то роли, у кого-то певческие партии. Снуют работники, разный люд. Идёт репетиция сцены из оперы Буальдьё. Степан Дегтярёв наблюдает за работой.

(Дегтярёв, актриса и актёр из крепостных, театральный люд, статисты, музыканты, хористы.)

Дегтярёв: - Нет, нет, и нет. Так не годится. Чему учил вас я тогда? Где голос, чувство где? Где робкое стремленье, что искренне порыва, не можете вы силу превозмочь? Не так всё нужно делать. Петь нужно так, чтоб в зале оживленье, вы б вызвали одним полуоттенком, полусловом. Не стоит и кричать, и требовать всего за раз у бедного Колена (грозит артисту). Вы, помнится, его участья не прознали. В том тайна грозная для вас, а вы уже, минуя это, твердите «вас искать я буду»!

Актриса (смутившись): Ох, право, далека была я в мыслях, и в деле не поспела…

Дегтярёв: Исправьтесь, душенька! Да верны будьте тексту, не путайте слова и суть стихов иных.

Актриса: Я буду впредь стараться…

Дегтярёв: А вы, Колен! (обращаясь к актёру-крепостному) Ну разве так на сцене говорят? Должны вы нараспев твердить стихи, и делу повинуясь, в том прелесть отыскать, что сможет вам и образ обозначить. Вы, помните, переодетый граф.

Актёр: Ах, боже упаси! (оглядывается и крестится)

Дегтярёв: …Так в пьесе. Что ж, несносен мир мне с вами! Учитесь вы играть, как требует строка – без ложного на лёгкость упованья. Ещё раз!

Дегтярёв даёт отмашку оркестру, сцена возобновляется. Артисты становятся в исходную позицию и повторяют дуэт, уже лучше.

Дегтярёв: Вот, это уж, поближе будет к сути! Учитесь, да усваивайте роль. Забудьте, что вы слуги.

Дегтярёв поправляет артистов и руководит оркестром одновременно. К нему подходят разные работники, кто с бумагами, кто с тканями, прося утвердить то или это.

Дегтярёв: Вот, всё уже недурно совершенно! Усвоили. Теперь учите роли, свободны вы на четверть иль две часа.

Актриса: Мы очень благодарны вам, маэстро! (отходит вглубь сцены к остальным артисткам и актёрам, которые учат свои роли)

Актёр (кланяясь): Премного… (выходит)

Явление 4

Дегтярёв отрывается от дел, вытирает испарину со лба. Репетиция идёт тяжело, слишком много всего нужно успеть. Его одолевают музыкальные, драматические и хозяйственные дела, связанные с постановкой. Внезапно на сцену открывается дверь. Входят камергер и секретарь графа Н. П. Шереметева.

Дегтярёв (подходя и протягивая руки, улыбаясь): Чем я обязан Вам, столь раннему визиту? Я думал, вы в столице проведёте, и праздники, и будни все свои.

Камергер графа (после того, как Дегтярёв поклонился ему): Дела всё наши не дают мне жить и чувствовать себя довольно… Есть повеление от графа (делает отрешённый жест рукою секретарю. Тот из папки извлекает на свет бумагу и передаёт её Дегтярёву).

Дегтярёв (Тихо. Его радость сменяется недоумением): Позвольте, как же…

Серетарь: Так волею решил наш добрый граф. Прошло уж время ликованья.

Дегтярёв: …Театр ликвидирован? Зачем?? Почто? Что нам теперь-то с оперою делать?

Камергер графа: А ничего… Изволено уведомить Вас в том, что более наш граф держать артистов в труппе не намерен, поскольку всяческие оперы и сцены из того о ней – о ней, - во всём ему напоминают.

Секретарь: Увы, решенье графа твёрдо. Театру боле не бывать и певческой капелле вашей тоже. Но вам, Степан Аникиевич, дозволено с артистами, поехать вновь Москву, коль всё готово будет. В Большом арбатском театре выступать.

Дегтярёв: Куда же нам! Вся жизнь их здесь – вон, будто бы невежды, готовятся, и учат, и живут, не думая, что будущего нет. Не может так случиться!

Камергер: Такая воля графа.

Дегтярёв: ...Безбожная!

Секретарь и камергер (вместе): Не вздумайте так с графом говорить!

Дегтярёв: Я всё уже решил. Меня не переменишь…

Сжимает бумагу в руках, бросает взгляд на артистов, занятых репетицией, злой взгляд на камергера и секретаря и выходит. Сцена погружается в темноту.

Явление 5

Передний план сцены. В кабинете графа Н. П. Шереметева. Граф сидит за столом, на нём множество государственных бумаг. Дубовые стены кабинета блестят полировкой. Граф безразлично катает по столу мундштук от фарфоровой трубки.

Граф Шереметев, Степан Дегтярёв, Кохановская.

Дегтярёв (входит без стука в дверь слева): Как Вам спалось, сегодня, свет-отец Вы наш родной?

Шереметев (поднимая тяжёлый усталый взгляд на вошедшего): Прескверно, мой маэстро. Садитесь, что вас привело…

Дегтярёв (проигнорировав): Пришёл я к Вам с вопросами о театре. Как Вы могли так резко и жестоко, лишить людей отдушины своей?

Шереметев (смотря на Дегтярёва в упор, с гневом): Всему тому довольно. Я решил, что стар уже для театра и концертов. Прошли забавы сладостные дни…

Дегтярёв: Забавы? Это тяжкий труд. У вас ведь подрастает сын – ему б вы не хотели, своё наследство полным передать? А мне что нынче вы прикажете?

Шереметев: Помимо театра боле, в усадьбе есть преважных много дел…

Дегтярёв: Но лишь театр и капелла - вся жизнь моя, граф Николай Петрович! Как вы могли отнять то у меня, где верою и правдой, служил я только вам десятки добрых лет! Опомнитесь! Нет большего коварства.

Шереметев: Решил я твёрдо то. А ты не думай – как сочинял, так дале продолжай, неволить я тебя не стану…

Дегтярёв: Куда уж дальше, добрый господин! (опирается на стол и смотрит на графа сверху вниз) Коль театра Вам не жалко боле, подумайте Вы о душе своей…

Шереметев (выходя из себя): Как смеешь так ты говорить со мною?

Дегтярёв: По праву честного.

Возникает напряжённая пауза. Оба смотрят друг на друга – Дегтярёв

продолжает нависать над графом.

Шереметев (сдавшись): Окстись, Степан Аникиевич. С театром решено. Ну не могу я уж, иных в Её ролях, в её шелках терпеть (граф отворачивается). И новой оперы я не смогу уж видеть…

Дегтярёв: Она почти готова!

Часы в кабинете бьют десять часов утра. Со стуком отворяется дверь, входит Аграфена Кохановская с серебряным прибором для графа к завтраку. Во время разговора она не обращая внимания на говорящих, сервирует стол и периодически

поглядывает на Дегтярёва.

Шереметев: Прекрасно. Будет эта вещь последняя для театра моего. Покажешь в дни гуляний.

Дегтярёв: А дальше что? Когда всему кончина? Прошу я Вас, любезный господин, о вольной, о свободе. Коль театра нет и нет капеллы, мне нечем Вам служить…

Шереметев: Как так? Капеллу я, размыслив, оставляю. Степан Аникиевич, там будешь ты служить.

Дегтярёв: Хоть в чём-то утешение по праву, но уж не молод я – за сорок миновал, истлели молодые годы. Прошу о вольной я.

Шереметев: Зачем? Тебя не обижал я.

Дегтярёв: Прошу ещё. Что Вам за невозможность? Я холост, но старею уж, и дряхлость неизбежна. Хочу остаток дней провесть в семье, уехать в край родимый и жениться…

Шереметев: Так в чём причина же? И здесь я брак твой одобряю. И всячески потворствую ему.

Дегтярёв: Не понимаю…

Кохановская позвякивает столовыми приборами у графа.

Шереметев: И право – щедростью моей, тебе невесту я благословляю, из тех, кого захочешь сам.

Дегтярёв: Ах, граф, оставьте ваши толки! Не молод я уж слишком для того. Прошли все годы волоченья. Кто ж здесь согласен замуж за меня?

Кохановская (встрепенувшись и забывшись): Я!

Пауза. Девушка густо покраснела, закрыла лицо передником и опрометью кинулась вон из кабинета, услышав только брошенное ей вслед:

Дегтярёв (растерянно): Агаша!..

Шереметев: Ну, кажется, понятно всё теперь (смеётся). Ты, брат, Степан Аникиевич, готовь-ка сватов. А что решил о вольной, о вопросе, иль что тебя тревожит, я прошу, ты мне пиши и скоро посылай. Я рассмотрю. Мне кажется, готов я, всё ж, своё пересмотреть решенье.

Дегтярёв озадачен, граф даёт поручения композитору. Сцена погружается во тьму.

Картина 2. Петербург. Дом Шереметевых на Фонтанке 1809 год

Явление 1

Глубина сцены являет комнаты счастливых супругов в Фонтанном доме. В комнате невысокий потолок, толстые стены. В глубине пространства видны двери, ведущие в другие помещения. Вход слева. Расставлена крепкая мебель. Справа большая изразцовая печь с крупной решётчатой топкой. Близ неё уголок композитора – письменный стол, рукописи, книги, бумаги.

(Дегтярёв и Дегтярёва, младенец)

Супруги стоят у люльки с младенцем, полуприкрытой завесой. Склонившись, ведут между собой тихую беседу.

Дегтярёв: Мне кажется, что раньше я, как будто не жил.

Дегтярёва: Как верно то! Лишь в детях долг наш. И заботы отступают...

Дегтярёв: Так чудно и прекрасно – теперь я счастлив, право.

Дегтярёва (глядит на супруга): А уж как рада я…

Дегтярёв: Всем радостям придворной пёстрой жизни я б предпочёл семейный мой удел.

Дегтярёва: Степан, свет, Аникиич! Прекрасен ваш удел и там! Вас знают при дворе…

Дегтярёв: То ради вас двоих. Гляди же (отвлекаясь указывает в кроватку) как будто это – херувим, что тайными благами поёт Творцу Всевышнему хвалу.

Дегярёва:… в младенчестве безгрешной Божья милость. Всяк помнить должен то – будь прост аки дитя…

Дегтярёв:…Христос учил нас, помню, помню… И всё же до сего лишь дня, я думать и не мог, что так благоговейно, глядеть я буду к сыну в колыбель.

Дегтярёва: Как знать, какое счастие судьба ему приготовляет?

Дегтярёв: Пусть лишь не горе. Того не ведать нам. Надеюсь, что всё будет… Он, кажется, совсем уснул (отходит воодушевлённый. За ним супруга. Отгораживает кровать простой занавесью.) не будем же мешать.

Дегтярёва: Присядь же, милый, верно истомился – всю ночь у графа ты провёл. Концертом правил…

Дегтярёв: Не чувствую я сна – во мне кипит работа. И силы, будто бы стократ обогатились. Что делает с обычным человеком величие житейской простоты? О, Господи! Твоя всё воля… Счастлив я!

Дегтярёва (восторженно): И я, любовь моя (обнимаются).

Дегтярёв: Вот подрастёт, даст Бог, и выедем в столицу… Но прежде, нет, свезу я вас к себе. В Борисовку – там, право, будет чудно… И воздух, и покой, и лес. Что парк Кускова перед ними?..

Дегтярёва: Оставь пока что думы эти! Он мал ещё…

Дегтярёв: Не время, думаешь?..

Дегтярёва: Я, право, суеверна… боюсь загадок впредь.

Дегтярёв: Какое это дело? Бывает счастлив тот, живёт кто, и не знает, что день ему готовит наперёд – как праведный Иаков, боровшийся в ночи, не зная, кто тогда явился перед ним. Иначе б был исход той схватки предрешён…

Дегтярёва: Ах, страшно мне и думать!.. (закрывает лицо) Какие мысли вас, однако посещают…

Дегтярёв: …Постойте! Вот, как будто тема. То знаю, знаю я! Для нового концерта мне необходимо непременно – давно мелодию я загадал и вот теперь, я знаю, что писать мне надо…

За сценой раздаются мягкие, ликующие звуки из пасхального концерта Дегтярёва. Кажется, зовут Аграфену с улицы. Она вскакивает, опасаясь, как бы не

разбудили ребёнка.

Дегтярёв (подходя к люльке и разглядывая мирно спящего младенца): Спи, спи – не ведая печали. Не зная всяческих житейских бед. Пусть никогда невзгоды над тобою не прострят ни крыл, ни лап своих. Пусть ни грозы, ни горького ненастья, не знаешь ты вовек…

Смотрит, думает. Берёт с письменного стола тетрадь, осторожно приносит стул к колыбели, садится, начинает работу, пишет новый концерт и тихо рассказывает как бы сам себе. Звучит тихая проникновенная часть «На Тя бо единого

возложих упование мое».

Дегтярёв: Всё кажется, как будто бы вот только, я начал службу здесь у графа… Уж минуло почти что тридцать лет. Мне сорок самому… Усердием и чаяньем имел успех – и вот, осталась лишь капелла. Театра больше нет. И граф всё меньше любит уж бывать в присутственных местах. Останкино пустеет, а в Кускове - лишь осень да зима. Без лета и без солнца…. Ах, Боже, Боже мой – теперь и здесь всё будто бы иначе. Граф предо мной, и будто бы далёко – гляжу, а взгляд его потух, состарился, немочен, - что страшно мне тот взор его терпеть… До хоров дела нет и до концертов. Его сковала пустота и мертвенное ко всему житейскому немое безразличье. Пишу, что захочу, но нет огня былого… Любезен стал наш граф, однако же, свободы не дал. Быть может, вновь теперь, начать с ним разговор?

Хорошенько размыслив, Дегтярёв откладывает писание, отходит к столу. Собрав некоторые бумаги и уложив их в папку, композитор возвращается к сыну, долго глядит на него, а после выходит. Звучание музыки затихает, всё на сцене погружается во тьму.

Явление 2

Там же. Дегтярёв, Секретарь графа Шереметева, домашние

Где-то раздаются голоса домашних, с кухни звуки посуды. В углу комнаты чистят печь, выгребают золу. Входят Дегтярёв и секретарь графа Шереметева.

Дегтярёв (входит, начиная говорить ещё за порогом): … К назначенному дню, готово будет непременно.

Секретарь: Граф хочет, чтобы вы, до завершенья, представили ему отдельно части.

Дегтярёв: Как так? По частному нельзя о целости судить…

Секретарь: И всё же, граф спешит. И хочет быть участным совершенно. Вам оратория заказана была, на графское в успехе упованье.

Дегтярёв: Либретто у меня. Добрейший Горчаков его отрадно справил. Здесь соль и мудрость, рифма, сила слова – достойную оправу им я подберу…

Секретарь: В том я не сомневаюсь. Всё же граф, вас просит обратиться и к концертам…

Дегтярёв: Позвольте? (подходит к столу)

Секретарь: Есть чудные места особенно в концертах сих духовных (указывает на папки аккуратно сложенных тетрадей).

Дегтярёв: Использовать повторно темы!?

Секретарь: Верно… вы сможете их новыми стихами наполнить и по-новому создать.

Дегтярёв: Пусть будет так. И всё же в деле этом, не терпит музыка изрядных повторений.

Секретарь: Ну, полноте – уважьте графа рвенье! Утешьте сердце благодетеля в тоске!

Дегтярёв: Я в том стараюсь преуспеть. И суть концертов вновь я в партитуре повторю, но право изменять их оставляю за собою. (переходит к столу. Секретарь за ним).

Секретарь: Степан Аникиевич, тут ваша воля.

Дегтярёв (разворачивает тетрадь с рукописью, привлекает секретаря): За эти дни уж начал сочиненье: вот первая тетрадь. Вот хор, дуэт – готовы совершенно. Могу их графу показать, исполнить, если он того вдруг возжелает.

Секретарь: Ему я сообщу. Быть может в Петербург Вам должно будет съездить по вопросу…

Дегтярёв: …Скажите же, прошу, что мне для сочиненья, необходимо время и покой!

Секретарь (раскрывая табакерку и перебирая табак): я это понимаю… (нюхает) Для Вас я постараюсь сделать всё! (чихает)

Дегтярёв: Как славно! Право, будет всё готово – год юбилейный близится пока, всё выверю, здесь будет лад отменный.

Секретарь. Так графу я и передам.

Дегтярёв (закрывая тетрадь. Достаёт следующую): То было бы прекрасно.

С улицы зовут секретаря графа, он вынужден уйти.

Дегтярёв: Возьмите же для графа мой конверт – в нём важное прошенье. Надеюсь, это вас не затруднит?

Секретарь: Нисколько, право же, нисколько (разглядев конверт, прячет во внутренний карман кафтана).

Дегтярёв: Здесь дело о моей семье.

Секретарь: Всё в целости пребудет. Теперь же вынужден идти…

Дегтярёв. Бог с вами, добрый друг!

Секретарь: И вы бывайте с Богом.

Дегтярёв (наедине): Как славно! Кажется, я сладил с тем вопросом, что долго не решался в лоб задать. При всём моём волненьи, мне кажется, что граф наш в добром духе – я искренно спросил свободы для себя и близких, надеюсь, не откажет мне он в том. Теперь же вновь примусь я за работу…

Явление 3

Там же. Дегтярёв, Дегтярёва, домашние.

Композитор усаживается за работу, что-то усердно пишет, сверяет, переправляет. Размышляет и перечитывает либретто. Входит Аграфена с корзиной чистого белья.

Дегтярёв (пишет в тетради, попутно рассказывая о замыслах): Вот, кажется, прекрасное нашёл решенье.

Дегтярёва (хлопоча по хозяйству): Вы заняты, знать, новой вещью?

Дегтярёв: (вздрагивая от неожиданности и поворачиваясь) Всё верно. Оратория моя растёт и славно складывается – готов второй терцет… Как так, душа моя? Вы с улицы пришли и без накидки? Не дело…

Дегтярёва: Право это пустяки. В хлопотах мне тепло.

Дегтярёв: И всё же, мне спокойней (передаёт супруге накидку, чтоб она закуталась, что та и делает)…Дуэт я набросал, и с текстом верно сладил – фигуры вышли как нельзя проникновенно.

Дегтярёва (смеется) Ну что же это Вы, Степан Аникиевич, всё хвалите своё творенье?

Дегтярёв: Почто же? Нет! Совсем того я и не думал – то князя Горчакова славить должно: за стих, за верность фраз и тонкость мастерства. Россия полнится искусством – вот слушайте: что стих, то подлинная красота и ясность в силе слова…

Дегтярёва: …Что у Державина?

Дегтярёв: …Доволен был бы он. Огонь здесь есть.

Дегтярёва: …Как у Расина?

Дегтярёв: …В известные моменты вдохновенья. В поэме точный дух российской пламенной отваги. И храбрости и богопочитанья. Какие хоры здесь…

Дегтярёва: Надеяться я смею, что граф останется доволен.

Дегтярёв: Он говорил, что при дворе в почёте и моя работа: там тронуты удавшимся концертом. Всё что осталось от оркестра, что граф ещё не распустил, старалось страстно и участно. Сердечным тоном хор гостей заворожил. Так, стало быть, и им довольны: граф сам мне говорил. Он к празднику, к высокой скорой дате, просил закончить поскорей работу для приюта всех увечных. Хотя пока что пройдена лишь часть.

Дегтярёва (склонясь к столу супруга): Вы хор выводите как раз?

Дегтярёв: Ансамбль многогласный – не тот, что для духовного момента, где нет ни труб, ни скрипок, ни литавр. Здесь всё сложней: глядите, вот вступленье…

Звучит вступление к хору «Велик и всемогущ Творец». Дегтярёв показывает, объясняет ноты, указывает деления тактов.

Дегтярёв: … Вот разработка – вы прочувствуйте мотив…

Музыка играет.

Дегтярёв: …и наконец, вступает хор!

К музыке присоединяется хор.

Дегтярёв (дирижируя рукой): …поют здесь о надежде! О надежде на свободу и на освобождение страны, Москвы, попавшей к неприятелю.

Хор поёт.

Дегтярёва (проникаясь): Мне кажется, всё ясно!...

Хор поёт проникновеннее.

Дегтярёв: (показывая рукой куда-то в даль): и я и Горчаков, мы верим, так и было – народ взывал о благостной свободе, когда и смута, и напасти город одолели. Когда уж неприятель вероломно царствовал в Кремле. Молил народ пред Господом, о той небесной рати, чтоб он послал к защитникам Отечества святого.

Хор поёт о спасении России.

Дегтярёв: С народом был Пожарский... Свободный человек в надежде уповал на князя, что мир и процветанье тот стремился принести для будущих веков и счастливых потомков. Господь же, как любой отец, тревожится о чаде ежечасно – так и теперь, как знать отрадно мне, что граф наш, среди серьёзных размышлений, нам вольную пренепременно обещал…

Дегтярёва (смотрит на супруга с недоверием): Уж правда ли!?

Дегтярёв: Известно то… Сказал: «за труд, и многолетний подвиг, в начале будущего года, пожалую тебе со всем твоим потомством, обещанный мной знак». Вот год уж начался – второе января сегодня. При мне бумагу запечатал для рескрипта он. Давно просил я вольную, но граф всё не сдавался – хоть для тебя и для сынов моих, но не было в том проку.

Дегтярёва: Степан Аникиевич! Как слышать то отрадно… Слова нет.

Дегтярёв: У Господа для всех довольно благодати. Настанет день, когда и мы, и дети наши пойдём свободною стезёю.

Хор смолкает. Дегтярёв принимается за дальнейшую работу, супруга отходит,

на глазах её слёзы.

Дегтярёв: Как право, неисповедимо! Стоял граф долго на своём – капеллою я, впрочем, был весь связан. Теперь же, лишь духовные концерты я пишу… И с ораторией работаю всечасно.

Продолжает сочинять, писать, переправлять музыку.

Настроение приподнятое, восторженное.

Явление 4

Слышен звук подъехавшей и остановившейся повозки .

Там же. Те же и Посыльный.

Дегтярёва: Пойду. Мне кажется, что будто бы пролётка прибыла к нам во двор…

Дегтярёв: В столь поздний час? Да быть того не может. То верно мимо нас.

Дегтярёва: Да нет, остановилась (кутается в платки, шали, выходит).

Композитор продолжает работу. За дверьми слышится какой-то шум. Внезапно распахивается дверь, в комнату, не церемонясь, входит высокий человек в служебной ливрее в галунах и с шевронами графа Шереметева. Супруга Дегтярёва заходит лишь следом, в ужасе глядя на вломившегося незнакомца. В распахнутые двери залетает снег.

Посыльный: семейство Дегтярёвых, стало быть?

Дегтярёв (в недоумении): известно… Что к нам вас привело?

Посыльный (не слушая и не вникая): Из графской канцелярии к вам прибыл я со срочным извещеньем. Мне велено тотчас доставить вам пакет…

Дегтярёв (вставая из-за стола с тревогой): к чему так поздно, что произошло? Заказанный концерт готовится уже, скажите это графу…

Посыльный (перебивая): …Граф Николай Петрович скончались поутру.

Пауза. Дегтярёвы в ужасе. Композитор оседает, придерживая рукой

за спинку стула. Дегтярёва прижимает руку ко рту. На стене бьют часы –

одиннадцать вечера.

Дегтярёв (отрешённо): позвольте, я… я не понимаю!

Посыльный: …Так велено мне доложить – от горестной простуды. Для вас у графа был пакет. Извольте получить!

Дегтярёв (беря пакет, перевязанный бечёвкой с сургучом): как быть теперь…

Посыльный: ещё одно распоряженье мне дано: вам велено всё прочитать скорее и нам об этом доложить, что б дело мы определили, согласно воле графа.

Дегтярёв: (тихо для себя) а как же?...

Посыльный (услышав): Нам об этом неизвестно. Велели мне доставить лишь пакет. За сим откланяюсь.

Уходит, отстранив ошарашенную супругу композитора, которая переводит встревоженный взгляд от дверей, за которыми скрылся посыльный, на мужа,

разбитого и обречённого.

Дегтярёв: …Не так я мыслил это время… Воистину, как сказано: и горе тем, кто в здравии земном, в делах своих на князя уповают. Возьму я дух его, и обратятся в пепел, и чаянья, и помышленья их.

Дегтярёва: Ну, полно же, Степан, свет Аникиич! (подходит к супругу)

Дегтярёв (целует супругу в лоб): Остались мы теперь одни. Как знать, как новый граф распорядится нами, хоть мал ещё пока… Настали дни темнее ночи.

Дегтярёв: смотри: печать совета при наследном графе!

Разламывает сургуч, распускает бечёвки, разворачивает бумаги.

Дегтярёва: Здесь письма, документы! И графские распоряженья! О Боже, может быть?..

Дегтярёв: …Здесь паспорт вижу я. И прочие бумаги – всё с гербом, с подписью… Покойный граф нас не забыл!

Дегтярёва: … Здесь вольная? Неужто!

Дегтярёв. Нет… вольной тут не вижу. Лишь паспорт только… Да приказ о пенсии – в два раза меньше прежнего!

Дегтярёва: Как быть теперь?

Дегтярёв: Не знаю…

Дегтярёва: Капеллы прежней нет… Где нам теперь ютиться? О Боже, смилуйся!

Дегтярёв: Здесь есть одно веленье (разворачивает бумагу с печатью и читает): «По смерти нашей, учинить достойно: семейству Дегтярёвых жить во флигеле в Москве, при новом нашем доме, на Воздвиженье, а не в Кускове, где больше нету примененья к их таланту капельмейстера и в хоре. На то, всемилостивейше, даётся нами паспорт, что позволяет жить по доброй воле». Здесь есть ещё рескрипт Совета: «В скорости при полученьи, принять сие, и следовать завету графа». Должны оставить мы и этот дом… И ехать нам в Москву…

Дегтярёва: Что ж паспорт? Не возьму я в толк…

Дегтярёв: …Даёт он право наниматься к прочим барам. Не только лишь служить у графа в театре. Здесь! Скорее погляди – отмечено сословье: «крепостной. С семьёй приписанный к Москве». (тише и обречённо) Так сталось, всё ж, не выслужил я вольной…

Дегтярёва: Как может это быть? Вы верно пролистнули… Вписал граф что-то не туда, поди?

Дегтярёв: Нет, верно всё. Печать! И вот - здесь титул!

Дегтярёва: Ещё раз погляди, Степан!

Дегтярёв: Я знаю этот почерк – покойного рукой подписан сей листок… И сложен троекратно. Печать нетронута. Посыльный верный был – печати не ломал. Совет делам не мыслил перемены… (Твёрдо) Такая воля графа.

Дегтярёва: Но ведь он обещал?

Дегтярёв: Знать, воля так Всесильного свершилась.

Дегтярёва: Не должно было так…

Дегтярёв (смирившись, сжимая в руке паспорт): Не нам судить об этом… На днях мы выедем в Москву.

Дегтярёва (села у стола, спрятав лицо в ладони): На всё Господня воля.

Свет на сцене гаснет. Всё погружается во тьму.

Явление 5

Та же комната Дегтярёвых в Петербурге. Видны ящики, сумки, чемоданы – в них небогатый скарб семьи – вещи, тёплая одежда, утварь. Всё складывают – хлопочет по хозяйству супруга композитора Аграфена, ей помогают добрые подруги. Уголок Степана Дегтярёва разорён – часть книг уложена, рукописи в беспорядке: их уложат последними. За столом видна большая кафельная печь с широкой топкой, забранной решёткой.

По полу скользят световые пятна от огня.

Дегтярёва: Уложен, кажется, весь мир убогий наш… Что нажили, что пережили, всё здесь без остатка. Так (перечисляет, перепроверяет всё ли на месте): шуба и пальто, кафтан и шляпа-треуголка, жилетка на меху – всё здесь.

1-я подруга: …здесь блюдца, чашки, утварь!

Дегтярёва: Так, стало быть, довольно – тебя благодарю за помощь в этом сложном деле. Одна я б не управилась…

1-я подруга: Не стоит. Как стала я вдова, всё я у вас.

Дегтярёва: Как будто бы родная нам ты стала совершенно.

1-я подруга: Ну, полно. Не хватало, ещё мне слёз на старости пролить. Не будем мы прощаться! (отстраняется и достаёт платок)

2-я подруга (входя с тюками, Дегтярёвой): …Вы ж вольные теперь? Слыхала я намедни, что ездил к вам особенный курьер.

Дегтярёва: Того я не скажу, не ведаю всё точно: супруг мой паспорт за заслуги получил.

2-я подруга: Так, стало быть, в Москву теперь и едешь. Где здесь бы смог Степан творить? Капеллы, хора нет…

1-я подруга: Театра тоже нету. В нём новых голосов не слышно много лет… Пока не вырастет наш юный граф…

Дегтярёва: Как то печально! Всю жизнь в столице я, по сути прожила… В Москве всё чуждо мне.

2-я подруга: Там много гнёзд семейных. Там любят музыку – супруг твой верный, себе найдёт достойный труд…

1-я подруга: Так будет! Не печалься – там всё есть: где служить, и обучать кого довольно.

Дегтярёва: Да будет так! Ах, знали б вы, как сердцу тяжело – мрачнее всё с того дня мой Степан, свет Аникиич… Всё ходит в думы погружён.

1-я подруга (вытряхивая и приготовляя к сложения простыню): Знать, замысел его в душе незримо зреет. Ты не суди: его заботы – то его, известно, в музыкальной части.

Дегтярёва (перенося небольшие котомки поближе к двери): Надеюсь я на то. (ставит котомки) Вот кажется, покончено с вещами. Не думала, что будет так их много – куда всё складывать теперь? А ведь ещё не сложена посуда, книг лишь часть…

2-я подруга: Посуда здесь! (указывает) Не бойся, мы управимся. Во сколько быть подводе?

Дегтярёва: Сказались через час.

1-я подруга: Управимся. Что нам?

Выходят.

Явление 6

В пустую комнату заходит Дегтярёв, вернувшийся после договоров о подводах.

Он не слишком, кажется, здоров и сильно опечален.

Там же, Дегтярёв, ямщики.

Дегтярёв: Вот и всё. Осталось прежнее моё житьё… Прибудут графские подводы и в путь неблизкий! Всего-то здесь на несколько деньков (пересчитывает монеты и скудные бумажки). Доколь ещё продлится эта участь? Всё кажется, здесь в мире испытал: трудился, верою служил, концерты честно правил – всё здесь… так многие года… Женился… сын родился долгожданный. Теперь же что, куда? Не знаю я того… Уж мочи нет, то верно, старость поджидает (кашляет). Куда теперь идти?

Подходит к столу, где уже убраны приборы, остались лишь книги, стопки бумаг, рукописей, черновиков и чистовых тетрадей. Усаживается, принимается перевязывать стопки и укладывать бумаги в короба. Принимается связывать пачки бечёвкой, как слышатся за окнами звоны бубенцов. Это подводы.

Отворяется дверь и входит ямщик. Он в шапке и тулупе.

Ямщик: Здесь, нынче, барин уезжает?

Дегтярёв: Всё верно – я вас нанял, загружайтесь. Берите, что у входа моего, сносите всё во двор.

Ямщик: Понятно, вмиг управимся мы с этим.

Вбегает растрёпанный, неровно стриженный мальчишка. Они с ямщиком начинают таскать котомки, тюки, ящички на улицу, переругиваются и толкаются. Периодически выглядывают на шум подруги Дегтярёвой. Композитор продолжает

собирать свои бумаги.

Дегтярёв: (после промедленья) Возьмите это! только бережно. (передаёт короба с книгами и нотами, избранными бумагами)

Ямщик (говорит поразмыслив): Подвода уж полнёхонька, куда же нам теперь? Не дурно б доплатить, да заказать побольше…

Дегтярёв (опешив): за что же? Не может быть того. По графскому распоряженью выдано…

Ямщик: Всё верно, так. А ты, милейший, ты сам взгляни – полна! Одна тебе отпущена сейчас. А больше – так за большую, пожалуй нам ещё по три рубля.

Дегтярёв (выходя из себя): Да, что ж тебе за милость!?

Ямщик: Как знаете… Но эта уж полна… (прищурившись) или, из-за бумаг твоих оставить должно часть одежды. Тюки выкладывать обратно? Эй, Антипка…

Дегтярёв: Да, стой! Я заплатил, что мог. Не уж-то не хватает?

Ямщик: Всё в вашей воле (поклонился низко, с медовой улыбкой) Да только книг твоих и пачек мне не вывезти вовек со всеми вместе. Вот если доплатить…

Дегтярёв (ошеломлённый, осознав, что рукописи ему не вывезти, а вещи семьи дороже): Ступай, ступай... Я всё улажу и скажу.

Ямщик снова кланяется, недобро щурясь. Выходит.

Дегтярёв (оставаясь один, в отчаянии садится за стол резко, отрешённо) …Вот всё моё искусство! Итоги долгих лет. Вся жизнь моя простёрлась в этих знаках (рассматривает отдельные листы нот) – вот лето 90-е, вот 1-е по новому столетью. Вот издано, вот ждёт ещё ответа. Вот писано наспех, вот сделано пристойно – такое может и в Москве иметь значенье… Как много здесь всего! И книги по сложенью, гармонии таинственных основ. Вот Сарти, Манфредини, Лолли, Чести – со многими знаком я лично был. Старик Джузеппе был необычайный! Взволнован русским хором, всё слёзы утирал, качая головой (хоть русского не знал) он всё же, поработал здесь. Я у него учился… Он для меня открыл все таинства науки музыкальной.

Складывает музыкальные книги, принимается за дальнейший разбор,

достаёт драматургов.

Мольер, Скаррон… Аврелий и Овидий. И Озер;в, и Горчаков – одна их полка держит. Здесь Ломоносов и Тредьяковский, и Тассо и Расин. Сокровища летучей быстрой мысли! Здесь книги слов божественных, и треб, и сводов: четья, псалтырь, акафисты, тропарь… Всё ж, многое есть на Руси предвечной, что подлинно искусным вдохновеньем, в веках невежества рождало благодать.

Раскрывает тропарь и читает. Внезапно сильно закашливается со свистом – на книге появляются капельки крови. Дегтярёв бледнеет и достаёт скорее платок, отирает книгу, после прижимает платок к губам и продолжает кашлять в него.

Вот новая напасть! Всё кажется, как будто станет лучше, но новые на голову нисходят испытанья… Жестоко простудился я намедни, когда ходил к вечерне управляться с хором – в последний, видно, раз на графской здесь земле.

За окнами слышится смех ямщиков.

Дегтярёв: …Не вывезти всего... Что ж, хорошо. Довольно надо мною потешались…

За кулисами начинает звучать музыка из инструментального концерта Дегтярёва – драматический момент.

Дегтярёв: Как Сарти говорил – изящная и добрая идея берётся от небес? (Глядит на затопленную большую печь) Так пусть же к небу дымом вознесется!