Д. И. Менделеев. Периодическая закономерность хими

виде; авторучкой нанесены современные

комментарии

Впервые эта работа появилась в виде доклада, читанного Д. М. Менделеевым устами его сотрудника Меншуткина 18 марта 1869 года на заседании Русского химического общества. В том же году другой его сотрудник Вреден перевел работу Менделеева на немецкий язык, которую ученый в течение ближайших двух лет разослав по всем европейским университетам и всем более или менее известным тогдашним европейским химикам.

Менделеев до появления своего Периодического закона успел проявить себя с двух сторон. Все химики и ученые были его друзьями. Его талант и способности ценились очень высоко. С другой стороны его считали отъявленным бездельником. Регулярно получая оклады, квартиру, заграничные командировки, он почти не выдавал никаких результатов. А когда выдавал, то они были действительно высококачественными и неоспоримо свидетельствовали о его высоком потенциале.

Достаточно вспомнить о его знаменитых исследованиях, как изменяются физические свойства растворов в зависимости от концентрации входящих элементов. В частности, Менделеев установил, что наибольшее сжатие смеси спирта с водой происходит при 45,88 процентах спирта на 54,12, откуда пошла гулять знаменитая легенда об изобретении им водки.

Или при исследовании плодородия почв им была показана необходимость химического изучения почв для каждой местности в особенности, чтобы правильно определять, какие и сколько ей нужно удобрений. В частности, он доказал на опыте, что повсеместное тогдашнее увлечение фосфорными удобрениями по советам Либиха, благотворное для западноевропейских стран, пагубно для России.

Эти результаты еще более напрягали его отношения с химическим миром. Враги на него нападали, люди нейтральные от него отмахивались, а друзья недоумевали. Зинин даже написал ему письмо, прямо обвиняя в безделье. А Менделеев знай раскладывал пасьянсы: карточные и с карточками, на которых были нацарапаны свойства химических элементов и их атомные веса, связь между которыми он упорно стремился нащупать. И никто тогда не знал, да и он сам, что он был на пути к великому открытию. Прямо скажем, нужно обладать достаточно волевым характером, чтобы гнуть свою линию: ведь то, что в результате своих упрямых занятий ученый откроет один из фундаментальнейших законов природы, было не фактом.

ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ

Целью Менделеева было поймать за хвост принцип, который позволил бы классифицировать все вещества, которые только есть в природе. Уже тогда все вещества были сведены к элементам, то есть базовым веществам, образующим всё многообразие минерального и органического миров. Главным принципом классификации был их атомный вес, который ученый упорно стремился связать с химическими свойствами элементов, в частностью с их способностью соединяться и прежде всего с кислородом, т. н. валентностью. И если атомные веса многих элементов были известны, то в делах валентности царил если и не полный мрак, то определенные и весьма густые сумерки. Менделееву пришлось проделать многочисленные опыты по их установлению, которые поскольку не привели к практическим результатам, многими его коллегами как раз и рассматривались как баловство и перевод народных денег в пустоту.

Работа Менделеева над Периодическим законом очень любопытна с точки зрения психологии творчества. Особенно изучения такого тонкого элемента как озарение. Легенда гласит, что оно подкралось ученому во сне. Так это или не так, черт его знает, но что озарение было -- это факт, который можно проследить по оставшимся следам творческого процесса. Это озарение состояло в том, что ученый нащупал, натолкнулся на ключевую идею, ставшую тем рычагом, с помощью которого он громоздил сложное и запутанное здание своей системы.

Как это и бывает, сама по себе идея очень проста. Она состоит в том, чтобы расположить сходные элементы в горизонтальные ряды по мере нарастания атомных весов. А потом эти линии расположить друг над другом так, чтобы по вертикали элементы располагались по такому сходству химических свойств как способность к соединению -- валентность. Вот вам вся путеводная звезда, которая вела Менделеева.

Следуя заветам Декарта, он начал выстраивать систему не со сложных и запутанных случаев, а с простых и очевидных, т. е. с тех элементов, свойства которых были хорошо изучены и известны тогда. Он расположил по нарастанию атомных весов так называемые щелочные металлы -- это была одна линия -- и галогены (инертные газы): каждую группу в свои линии. Линию инертных газов он расположил над линией щелочных металлов. Вот так:

http://proza.ru/2022/11/07/793

А далее, взяв эти две линии за ось, он стал располагать выше и ниже их другие группы элементов. То есть работа превратилась в чисто техническую. Хотя, как известно, чёрт кроется в деталях, и это раскладывание вкупе с лабораторными экспериментами отняло у ученого и его сотрудников и учеников массу сил. Например, если валентность по кислороду щелочных металлов легко просматривается (Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O), то уже с галогенами была масса хлопот. Хорошо изученные хлор, бор и йод корешовались с совсем неизвестным фтором. В реакции с кислородом они также вступали неохотно. Менделееву пришлось искать аналогии по валентности с другими элементами, в частности, с водородом, который галогены любят, да вот щелочные металлы не очень.

Многие элементы тогда были известны еще хуже, и потому первоначальная таблица содержала совершенно непонятные вещи. Так цинк (Zn) располагался на том месте, где сегодня располагается германий. Это было ни с чем не сообразно. Для Менделеев было ясно, что цинк похож на бериллий (Be) магний (Mg) и кадмий (Cd), и ученый смело передвинул его на два ряда вверх, оставив незаполненными две клетки над мышьяком (As).

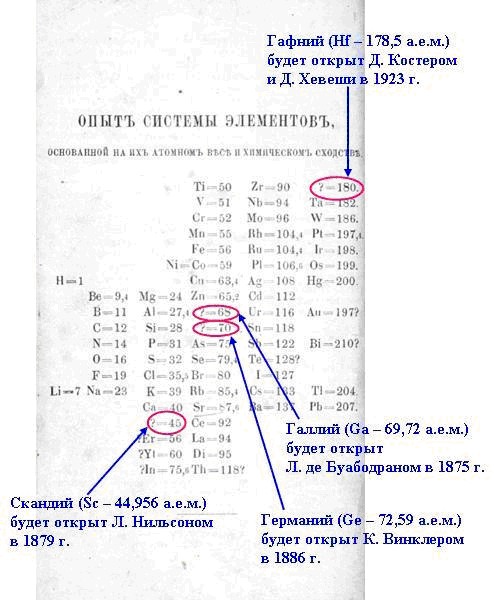

Так возникла таблица в первоначальном виде, который мы и приводим на рисунке. И лишь позднее, не столько из научных соображений, сколько из эстетических -- уж слишком было много в таблице пустот -- Менделеев привел ее в современный вид.

Заключая свою статью, Менделеев сделал ряд смелых предсказаний, которые мы приводим на немецком языке, потому что не нашли на русском, а также потому, что перевод на немецкий сделан сотрудником Менделеева под наблюдением шефа, так что мы может смело считатся немецкий текст авторским:

Die nach Atomgewicht aufgereihten Elemente zeigen Periodizit;t in ihren Eigenschaften und ihrem Verhalten.

Элементы, выстроенные по ранжиру атомных весов в ряд, показывают периодичность в своих свойствах и отношениях (соединениях)

Elemente mit gleichem Verhalten haben fast das gleiche Atomgewicht (zum Beispiel Platin, Iridium, Osmium) oder das Atomgewicht erhoht sich gleichm;issig (zum Beispiel Kalium, Rubidium, Casium).

Элементы с похожими отношениями почти всегда имеют одинаковые атомные весы (к примеру, платина, иридий и осмий) или атомный вес повышается равномерно (к примеру, калий, рубидий и цезий)

Die Anordnung der Elemente oder Gruppen von Elementen entspricht ihrer Wertigkeit und, bis auf einige Ausnahmen, ihrem charakteristischen Verhalten.

Порядок элементов или групп элементов соответствует их ценности (мы это теперь называем валентностью) и, за некоторыми исключениями, характерным для них отношениям (соединениям)

Die am h;ufigsten vorkommenden Elemente haben kleine Atomgewichte.

Наиболее встречающиеся элементы не имеют атомных весов

Das Atomgewicht bestimmt die Eigenschaften des Elements, so wie die Eigenschaften eines Molekuls von seiner Grosse bestimmt werden.

Атомные веса определяют свойства элементов, подобно тому как свойства молекулы определяются ее размером

Die Entdeckung weiterer Elemente ist zu erwarten, beispielsweise die Analoga zu Aluminium und Silizium mit einem Atomgewicht zwischen 65 und 75.

Следует ожидать открытия новых элементов, к примеру аналогов алюминия и силиция с атомными весами примерно между 65 и 75 (что через несколько лет и произошло)

Das Atomgewicht einiger Elemente kann durch diese Anordnung korrigiert werden. Zum Beispiel muss das Atomgewicht des Tellurs zwischen 123 und 126 liegen. Es kann nicht 128 betragen.

Атомный вес следует корректировать в зависимости от его места в таблице. К примеру, атомный вес теллура должен располагаться между 123 и 126 и составлять где-то 128 (127,6 по последним данным)

Einige charakteristische Eigenschaften lassen sich aufgrund des Atomgewichts vorhersagen.

Некоторые характерные свойства элементов можно предсказать на основе их атомных весов

МИНИАТЮРЫ О НАУКЕ

http://proza.ru/2023/03/21/327

Свидетельство о публикации №222110700719

К слову сказать, попытки классификации такого рода уже существовали: де Шанкатруа, Дёберайнер и др. выстраивали элементы по частичным весам и сходным химическим свойствам. Заслуга Менделеева в полноте классификации, уточнении ряда атомных весов и предсказании на основе открытого им закона новых элементов: галлия и германия.

И - об "ленивости" Д.И. Он наладил работу государственных заводов, производящих взрывчатые вещества; разработал технологию производства отечественного пироксилина и бездымных порохов на его основе; именно ему было поручено инспектировать нефтедобычу в России. В общем, этот "лентяй" сделал столько прикладных работ, что хватило бы для десятка первоклассных ученых и инженеров.

Ловлю вас на ошибке: "И если атомные веса многих элементов были известны, то в делах валентности царил если и не полный мрак, то определенные и весьма густые сумерки". Атомные веса невозможно определить химическим способом, если не известна валентность. Из химических измерений находили так называемые химические эквиваленты - например, если в метане на одну часть водорода приходится три весовых части углерода, эквивалент углерода - три. А вот уже произведение валентности и эквивалента дает атомный (частичный, по терминологии того времени) вес углерода, т.е. 12.

Последнее. " Например, если валентность по кислороду щелочных металлов легко просматривается (Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O),..." Ни черта она не просматривается! Помимо Li2O существует Li2O2, при сгорании натрия образуется практически исключительно Na2O2, при горении калия, цезия и рубидия образуются МеО2, а в озоне - МеО3. Еще сложнее ситуация при соединении щелочных металлов с серой, там они могут быть формально и шестивалентными, а в водных растворах - даже десяти. Потребовался колоссальный труд, чтобы понять причины, не имея возможности заглянуть в устройство молекул. И когда появились физические методы анализа структуры вещества, оказалось, что химики верно поняли ситуацию.

Алексей Степанов 5 29.07.2023 12:27 • Заявить о нарушении

Ну а ленивость Менделеева общеизвестный факт. В ней его упрекали многие коллеги, в частности, глава тогдашних русских химиков Зинин. И поделом. Он занимался очень много и очень много высказывал глубоких идей, но мало что довел до конца. Так было с исследованием спирта, с нефтехимией, отцом которой он не стал только по своей лености, с агрохимией, с исследованием таможенных тарифов... Менделеев с увлечением брался за многие проблемы, но занимался только до тех пор, пока ему было интересно. Так бороться за свои идеи как Ом, Тимирязев, Столетов... он не умел и не хотел. Поэтому как ученый он едва ли годится как пример для подражания

Владимир Дмитриевич Соколов 29.07.2023 15:21 Заявить о нарушении

Поверьте, я не пытаюсь убедить вас, что вы пишете плохо или неверно. Как раз потому, что вы - один из немногих, кто пишет нормально, я и вступил в полемику.

Алексей Степанов 5 29.07.2023 21:05 Заявить о нарушении

Владимир Дмитриевич Соколов 30.07.2023 06:14 Заявить о нарушении

Судя по Википедии, Дальтон опубликовал свои данные об химических эквивалентах в 1805 году. Но работа Авогадро, без которой можно было бы рассчитывать эквиваленты по объемам реагирующих газов, была опубликована только в 1811 году и длительное время оставалась неизвестной. Сам Дальтон не оставил сведений о своем методе определения состава. Думаю, что он исходил из химического анализа состава сложных веществ, уже неплохо развитого в то время. Во всяком случае, так поступают химики-первокурсники на учебных практикумах по основам химии; так учили и меня.

Алексей Степанов 5 31.07.2023 10:52 Заявить о нарушении

Идеалом научпоповских работ для меня является Тимирязев. Вот кто умел просто и доходчиво писать о биологии. При этом он предупреждал читателя, что его опыты даны в упрощенном виде, чтобы не заси... мозги читателю ненужными техническими деталями.

Возвращаясь к Менделееву, могу сказать, что если проблема с атомными весами мне в принципе понятна -- именно в принципе, ваши замечания для меня внове, -- то вот в вопросе валентности такой ясности нет. Менделеев для составления периодического закона вроде как определял валентность по минимуму. Скажем кислорода из формулы H2O, а не H2O2, хотя и тяжелая вода, если не ошибаюсь, во времена Менделеева была известна. Валентность серы он брал из серной, а не сернистой кислоты, хотя последняя куда как чаще встречается в практике. Я, как теплотехник по первому образованию, отлично знаю, сколько гадостей она доставляет людям при эксплуатации энергетического оборудования. Выбирая ту или иную валентность для переодического закона, Менделеев, кажется, руководствовался скорее всего интуицией, чем точным знанием

Владимир Дмитриевич Соколов 31.07.2023 12:23 Заявить о нарушении

Если посмотреть короткие периоды, то можно заметить, что у элементов номер группы обычно соответствует максимальной валентности. Именно поэтому сера попадает в шестую группу. Но в этой же группе и кислород - отчасти потому, что с водородом образует Н2O, как сера образует H2S. Максимальная валентность 7 у галогенов - кроме фтора, здесь в чем-то повторяется ситуация с кислородом. У элементов побочных групп всё наоборот:медь, серебро и золото - в первой группе, хотя все они могут давать соединения, в которых одно-, двух- и трехвалентны. Здесь еще раз можно подивиться прозорливости Д.И. Лотар Мейер, которого на западе считают сооткрывателем периодического закона, допустил ряд ошибок в положении элементов (например, он поместил никель перед кобальтом, потому что атомная масса никеля больше) и не рискнул предсказать свойства новых элементов. Да и опубликовал он свой вариант таблицы позже Д.И. Почему же прав именно Менделеев? Потому, что позднейшие физические исследования показали, что порядковый номер элемента точно равен заряду ядра. В современной интерпретации периодический закон звучал бы так: "Свойства химических элементов находятся в периодической зависимости от зарядов их ядер. Длина периода определяется порядком заполнения электронных оболочек".

Алексей Степанов 5 31.07.2023 18:44 Заявить о нарушении