Царские наперсницы II. Агфья Грушецка

Хочу отметить, что о равноправии полов (даже – и заикнуться о борьбе за это дело) тогда ни шепотка, ни речи не было. И мог бы я Агафью Семёновну даже „феминисткой” окрестить. Того времени. Почему – чуть позже объясню.

Решение Фёдора обмануло ожидания членов знатных дворянских домов, а его милый дядя Милославский, мечтавший приумножить свою роль при царском дворе (и, само собой, моральные и материальные удовольствия), навязав племяннику собственную кандидатку, пустился во все тяжкие. Да вот только замыслы его – „полной фиаской” накрылись.

Донёс Иван Михайлович Фёдору, что, дескать, „и Евфимия, и мать её ведут себя вовсе непотребно”, царская суженая „чистоту свою девичью – давнёхонько сгубила”, а рождена была „неведомой матерью в неведомом военном лагере”.

Это так конкретно „прибило” монарха, что он вовсе потерял аппетит, да и по ночам спать перестал. Проблемка была ещё та! Во-первых, репутация у царицы должна была быть безупречной: избранница (а в будущем – жена) Фёдора – вне подозрений, а во-вторых, он и сам себе не мог представить другую женщину рядышком с собой.

Иван Языков и Алексей Лихачёв, любимцы царя и его доверенные, скажем так, лица, направили стопы к Семёну Заборовскому, Евфимьиному опекуну, чтоб развеять (либо – подтвердить) сомнения и слухи о польке, не задевая при этом её чувств. Царские гонцы (да и дядюшка Евфимии) пребывали в положении неподдельно-идиотском – панночка-то царской невестой была! Долгонько они рядились, как это по уму разыграть, но дивчина проблему – на раз разрешила. Происходящий разговор она – подслушала и попросту... вышла к ним.

Я назвал бы её „феминисткой” (в кавычках), потому как Евфимия (в отличие от современных „ФЕМИ”) не носилась по городу, громогласно оказывая всякие причинные места. Невзирая на столь нежный возраст, она и себя в обиду не давала, и отстаивала (тем самым) определённые „бабские” привилегии, расставляя все недостающие точки над „ё” в подленьком мужском „домострое”.

Выйдя к Ивану и Алексею, она сломала не один из давешних стереотипов. Уже само её появление стало определённым шоком.

Молодым и незамужним было запрещено видеться с гостями мужеского пола, не говоря уже о том, чтоб речи заводить. С пелёнок и до замужества девчонки жили в самых дальних покоях отцовского дома и видеться могли – лишь с членами семьи.

Только замужняя женщина и „хозяйка дома” могла выйти к важным лицам, да и то лишь тогда, когда муж выражал им своё исключительное почтение.

Несоблюдением ещё одного неписанного правила семейной жизни, было то, что именно супруг был единственным представителем своей семьи и выражателем её интересов, а Евфимия не только предстала перед чужими ей мужчинами, но и заговорила: „Пусть государь не подвергает сомнению мою чистоту, за правдивость этих слов я ручаюсь собственной жизнью”.

Удивительное время, когда женщину ограничивали во многом, однако ж в делах, касающихся чести, верили ей – на слово!

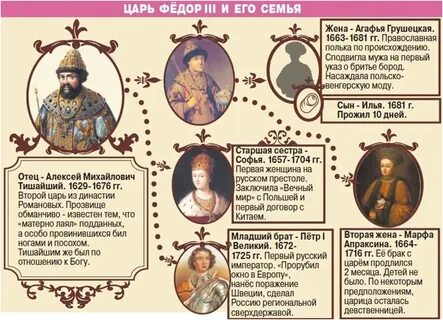

Уведомлённый об удовлетворительных результатах „следствия”, Фёдор, не тая радости, сразу же распорядился о подготовке к веселью. И, 18 (28) июля 1680 года, Фёдор Алексеевич и Агафья Семёновна – обвенчались. Торжество прошло (как на царскую свадьбу) – скромненько, „гуляли” на нём немногие приближённые, всего-то – полтора десятка человек.

Памятуя, возможно, о второй жене царя Михаила Фёдоровича, деда жениха, имя Евфимия сочли несчастливым и девушку переименовали в Агафью. По правде, мать царя Алексея Михайловича звали не Евфимия, а Евдокия Лукьяновна, урождённая Стрешнева. Своего мужа она пережила лишь на краткие пять недель. „Любила, да не перенесла разлуки вечной”, – шептались в царских теремах.

Свидетельство о публикации №222111200111