Сашок

Памяти моего друга Александра Макаревича посвящается.

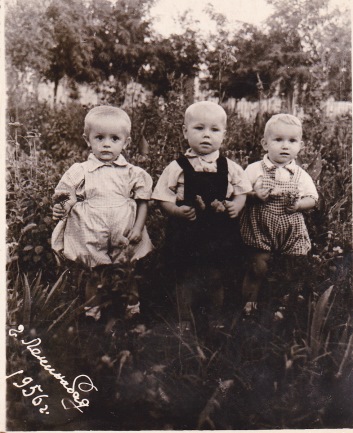

(на фото он слева, я в центре)

Судьба нас связала с ним с малых лет. Мы с ним были ровесниками. Правда, он родился на два месяца раньше меня в середине ноября 1954 года. Поначалу мы жили в одном дворе. Его родители, также как и моя мама снимали жилье у таджиков в старом городе, тогдашнего города Ленинабада. Это был большой двор с постройками разных хозяев. Мы жили справа от входных ворот, а их семья слева. Его родители, а для меня, дядя Толя и тётя Катя, были примерно тех лет, что и моя мама. И они также приехали работать на Ленинабадский шелкокомбинат в начале 50-х годов прошлого века. Сашок, был у них вторым сыном в семье, а первый - Сергей, был на три года старше.

Дядя Толя был заядлый рыбак. Помнится, нам с Сашком, было года по три-четыре, когда его отец привез почти мешок рыбы. В памяти остались лишь воспоминание о большом оцинкованном корыте, в котором купали детей, и куда вывалили огромного сома, наверное, не менее метра в длину. Дело было летом, и корыто поставили прямо под водопровод. Сом был еще живой, и мы с восторгом и осторожностью смотрели на огромную шевелящуюся рыбину, у которой были огромные усы, за которые нам удалось потрогать. Сом медленно ворочался в корыте, а хвост свисал за края, а от резкого движения вода из корыта выливалась, обрызгивая нас.

Лет пять-шесть мы жили и росли вместе в переулке Спартак. Наши родители дружили ещё много лет, часто отмечая праздники у кого-нибудь в доме, даже после того, как мы разъехались в разные районы города. Затем несколько лет мы с Сашком виделись не часто. Они жили в старом городе, а мы в городке шелкокомбината. Учились мы в разных школах, поэтому встречались редко. Бывало, приходил я к ним в гости. Дядя Толя и тетя Катя ко мне относились очень хорошо. Я всегда ходил опрятный и чисто одетый, этакий, маменькин сыночек, ничего такого на их взгляд плохого совершать не мог. Они меня ставили в пример, а дядя Толя на сына, в шутку конечно, говорил: «Сашок - куриная башка».

Но Сашок для меня был друг, и то, что на взгляд родителей, было, не очень хорошо, для меня было примером подражания. Сашок научил меня мастерить клетки для птиц с ловушками, делать отличные рогатки, с которыми мы отправлялись стрелять птиц в сады, раскинувшиеся за нашим домом на улице Загородной. А какие он делал «лайлаки»! Так называли в Ленинабаде бумажных змеев, пожалуй, в их «мордовском» поселке, мало кто мог с ним сравниться в мастерстве их изготовления и запуска. Можно представить такого змея без хвоста на высоте несколько сот метров, сделанного из папиросной бумаги, от которого исходил вибрирующий звук, если потянуть или дернуть на себя нить, что называлось «фатарить». Не знаю от какого слова произошел этот старогородской сленг, но при этом воздушный змей действительно издавал звук – фррррр…, фррррр… .

Да!.. Этих «лайлаков» Сашок, наверное, не одну сотню сделал, не один десяток продал. В Ленинабаде на рынке Панчшанбе, что в старом городе, можно было продать и Лайлак-змея, и рогатку, и птичек, которые попадали в ловушки, тут же купить, резину для рогатки, рыболовные принадлежности самодельного производства и многое другое, чего в то время не продавали в магазинах.

В их семье и отец, и старший брат Сергей были, что говориться, с золотыми руками. Всегда что-то мастерили, ремонтировали соседям примусы, керосинки, тогда газа в домах еще не было. У них, помниться, мотоцикл «Ковровец» был, на котором они ездили на рыбалку и на охоту. Они постоянно с ним возились, что-то улучшая, усовершенствуя. Служил он им ещё долго, даже тогда когда я уже купил себе моторчик, так у нас называли лёгкий мопед.

Жила семья Макаревича в жактовском доме, сложенном из кирпича-сырца, в двух небольших комнатах по улице имени Осовиахим. Рядом были пристроены сараи. В одном, справа от входа, располагалась кухня с керосинками и примусами, а слева от калитки были сараи, где в разные годы держали свиней и кур, и которые могли служить гаражом для одного, а затем двух мотоциклов, а затем и двух моторчиков – старшего брата Сашки и его.

Часто из комнаты, где стоял радиоприёмник «Рекорд» с проигрывателем пластинок раздавались мелодии Тома Джонса – его известная «Лайла, лайла…ди лайла…» или «Травы, травы, травы не успели от росы серебряной проснуться…» и много других, популярных в ту пору, мелодий. Но именно, эти две мелодии, у меня вызывают ассоциации связанные с детством и добрые воспоминания о семье Макаревич.

…Я всегда считал Сашку своим другом. В апреле 1971-го года, я начал работать на Ленинабадском шелкокомбинате, учеником слесаря, а затем помощником мастера, к нам на 2-ю ткацкую фабрику пришел и Сашок. Мы вместе работали в одной бригаде слесарями подготовительно цеха. Мастером у нас был Рудольф Генрихович Фризен. Естественно, наша дружба возобновилась.

Нам было по 16-17 лет и вместе с этим возрастом, присущие ему «недостатки» - бесшабашность, как бы сегодня сказали «пофигизм», некоторое озорство и вольность по отношению к работе. Мы могли раньше сбежать с работы, выпрыгнув из окна, в отсутствие мастера подремать в слесарке, выпить на работе вина, конечно при наличии серьёзного повода, допустим дня рождения или накануне какого-нибудь праздника, конечно не с самого утра, а где-нибудь с обеда.

Как-то накануне рабочей субботы, мы договорились, что сразу после работы поедем на рыбалку с ночевкой. При этом, к нам в компанию напросились ещё двое парней из бригады - это Юрка Субботин и Вовка Закиров. Как водится, припасли вина и самогона, съестных припасов мы брали всегда немного: лето – огурцы да помидоры, хлеба, который использовали не только для себя, но и мякиш для рыбы, возможно, варённой картошки, фляжку с водой, соль, которая была в маленьком алюминиевом, с завинчивающейся крышечкой цилиндрике из под валидола.

В тот день, мы сбежали с работы через окно, на час или полтора раньше. Друзья-товарищи по бригаде, почему-то в последний момент отказались от рыбалки, а мы, нисколько не сожалея поехали с Сашком вдвоём, каждый на своём моторчике.

Время было послеполуденное. Стояла привычная летняя погода, но не ужасающая жара. По правому берегу Сыр-Дарьи, мы выехали за город и минут через тридцать-сорок свернули на просёлок к реке, где вначале встречаются арчовые кустарники, а затем начинались камышовые заросли. По тропинке, мы ехали не быстро, как вдруг перед моим моторчиком впереди пробежал варан сантиметров в семьдесят длинной. Крупные ящерицы в этих местах встречались часто, но такой экземпляр, я и мой друг увидели впервые. Потом мы долго вспоминали эту рыбалку, правда не только из-за этого ящера, но и по другому поводу, о котором я расскажу ниже.

Добравшись до реки, мы развязали рюкзаки и снасти, привязанные к рамам наших моторчиков. Свои транспортные средства мы запрятали в камышах, а сами, накачав огромную камеру от грузового автомобиля почти в наш рост, навалившись на неё так, что она сложилась как байдарка, и, перевязав верёвкой, получили прекрасное плавучее средство, на которое мы сложили снасти и рюкзаки. И вплавь, толкая камеру впереди себя, перебрались на небольшой песчаный островок посередине Сыр-Дарьи, на котором не было растительности, так как он появился из-за снижения уровня воды. С обеих сторон протоки, рядом, ниже по течению остров побольше, где была растительность.

На него можно было пройти, намочив ноги по колено, здесь мы нарезали камыша, для устройства лежанки.

Вечерело.

Солнце медленно садилось за каменный седой хребет Могол-Тау. Лёгкий ветерок, ещё недавно покрывавший водную гладь реки рябью, совсем стих. Тишину на реке всё чаще стали нарушать всплески крупной рыбы и крики невидимых птиц из камышовых зарослей.

Мы забросили по разные стороны островка по пару закидушек, так у нас в Ленинабаде называли донные удочки. Затем расстелили на песке кусок брезента, на котором разложили не хитрый ужин из хлеба, помидоров и варёной картошки, и конечно пару бутылок самогона. Мы, выпив по две-три рюмки и закусив, вспомнили о перемёте или подпуске. Это длинная леска 100-200 метров с довольно крупными крючками, привязанными на поводках через два-три метра, на которые мы насаживали мальков или нарезанные кусочки свежей, пойманной «беляшки» или «подлещика». Один конец мы привязывали за кол, вбитый на берегу, или как в этот раз за камыш, росший на берегу соседнего островка.

Наловив марлей, размером метр на два, мальков, мы завернули их в эту мокрую марлю и направились с камерой вдоль протоки, наживляя рыбёшку на крючки перемёта за хребет, чтобы она не сразу умерла и при сильном течении Сыр-Дарьи колебалась, привлекая судака, сома, жереха или змееголова. Последний вид – это налим обыкновенный (Международное научное название Lota lota лат.), о котором я узнал много лет позже, а название, видимо, эта рыба получила из-за большой схожести с расцветкой змеи и удлинённой формы головы. Появилась она в наших краях в конце 60-х годов двадцатого века. И довольно быстро расплодилась, из-за своей неприхотливости к условиям и чрезвычайной прожорливости. Ловилась она на всё что шевелится, но любила лакомиться лягушками. Поэтому мы, когда в марлю попадали лягушата, собирали их в банку и также насаживали на крючок за икры задних лап. И они долго были живыми.

Прошло, наверное, больше получаса. Насадка заканчивалась, да и быстро темнело. Когда мы на конце перемёта привязали хозяйственную авоську с несколькими камнями, собранными по дороге на рыбалку. Бросили её в воду посередине протоки, и направились к правому берегу. На берегу уже было почти темно, Сашок взял камеру, а я марлю и банку, а пошли вверх по течению, к тому месту, где мы переправлялись на остров. Через несколько минут совсем стемнело, но мы уже переплывали к нашему месту. Метров за 10-15 до берега мы вдруг увидели огромные тёмные силуэты, которые двигались на фоне звёздного неба на том месте, где у нас лежали вещи и продукты. Мы остановились, но испугаться не успели, как услышали протяжное мычание.

Коровы!.. Сообразили мы, и в тот момент одновременно подумали, что они делают что-то нехорошее, так как зашуршала газета, в которой у нас были завёрнуты продукты. Выскочив на берег и включив фонарик, мы увидели, как коровы доедали нашу еду. Мы пинками и криками разогнали коров. Кто бы мог подумать, что они переплывут на маленький островок невесть откуда? Все наши рюкзаки были растормошены. Ни хлеба, ни помидоров, ни огурцов не было. Коровы пустились вплавь на другой берег реки, а мы стояли опустошённые в прямом и переносном смысле.

Тут я вспомнил про эмалированную миску с баклажанной икрой, которую ещё засветло оставил в песчаном углублении у самой кромки воды. Посвятили фонариком – чашка стояла нетронутая, прикрытая полиэтиленовым пакетом. Для нас это был праздник: иметь почти две бутылки самогона и остаться без закуски – это катастрофа! Но к счастью нам повезло. Мы быстренько разожгли небольшой костерок из стеблей сухого камыша, нашли несколько сухих кизяков (коровьих лепёшек), которые не горели, а дымили и отпугивали, уже начинавших донимать нас, комаров. Сели на брезент, налили самогону и выпили, заедая по очереди икрой из единственной алюминиевой ложки.

Вскоре мы практически были пьяны. Жизнь казалась прекрасной! Мы начали орать какие-то песни! Костер затухал. Ночью на реке становилось прохладно. Нас начали одолевать комары. Мы пошли на соседний остров собирать сухой камыш. Так получилось, что мы поскользнулись на глиняном берегу и оказались в воде. Вся одежда – трико и рубашки у нас намокли. Но зато мы, добавив на тлеющие угли камыша, раздули большой костёр.

Когда огонь разгорелся, мы разделись догола, надели резиновые сапоги и начали орать песню разбойников из известного мультфильма «Бременские музыканты»: «…Нам лижут пятки языки костра, чужие сапоги натёрли ноги»… Начали мы сидя, а затем встали и пустились в хоровод вокруг огня, продолжая орать: «...Не же-ла-ем жить по дру-гому, не же-ла-ем жить по дру-гому, ходим мы по краю, ходим мы по краю, ходим мы по краю – род-но-му!...» Представляю, если кто-нибудь видел нас с берега. Что о нас могли подумать, извините за тавтологию, мы не думали.

…Утром мы проснулись дрожа от холода, лёжа на брезенте, постеленном поверх камыша, укрывшись слегка подсохшими рубашками. Солнце вставало на востоке, выше по течению реки, и над Ферганской долиной начинался новый день. Река несла свои чистые воды из далёких гор Тянь-Шаня, где под ярким летним солнцем таяли вековые ледники и снега. И десятки рек и ручейков вливались в Сыр-Дарью, чтобы наполнить водой это чудо природы и донести до людей драгоценную влагу, дающую жизнь народу населяющего этот благодатный край. Утреннюю тишину нарушали всплески рыбы, резвящейся и радующейся новому дню. Голова болела, думать не моглось. Мы долго молча смотрели друг на друга…

Как только мы, предавшись воспоминаниям о вчерашнем вечере, расхохотались, несмотря на головную боль, на лице Сашки проявилась лёгкая черта радости, в глазах появился блеск. Наконец окончательно, придя в себя после вчерашних событий, почувствовали голод. Но есть всё равно ни чего не было, и мы стали думать, что будем делать. Время шло, а мы ни как не могли придумать, где взять еды. Поэтому решили вначале проверить закидушки и перемёт. Ночью мы слышали звон колокольчиков наших донок. Поэтому повытаскивали их. На двух вытащили жерешонка и подлещика. Поплыли на камере проверять перемёт.

К нашему удовольствию, рыбы поймали много. Здесь были налимы, сом, судак и жерех. Пока мы добрались до конца снасти, набрали полмешка рыбы. Как и вчера, мы перебрались на правый берег и пошли до нашего места переправы. Здесь на оберегу мы увидели рыбака, который недавно приехал на велосипеде. Это был мужчина постарше нас. Сашок подошёл к нему и попросил хлеба. Рыбак, не понял для чего нам хлеб. Он видимо, думал нам надо для рыбалки, и показал на половинку буханки, с вынутым изнутри мякишем, лежавшей в пару метрах от него на земле. Сашок, вероятно, застеснявшись не стал переспрашивать, взял хлеб.

Мы переправились на наш островок. Сели есть, оставалось немного икры. Хлеб с икрой, нам показался манной небесной, правда на зубах иногда скрипел песок, но мы ели с удовольствием и наслаждением. Под эту закуску мы допили оставшуюся, бутылку вина. И опять жизнь показалась прекрасной и удивительной.

…Вместе с Сашкой мы часто ездили на рыбалку. Во время одной, помнится, сказал что умрёт, наверное, на рыбалке. Прошло много лет, он отслужил в армии я на флоте. Затем я учился в ВУЗе, женился, переехал жить в Чкаловск. Мы стали видеться не часто. Александр жил в 34- микрорайоне. И вот однажды, жарким летним днём, таким же как и события описываемые здесь, в моем кабинете в редакции газеты «Ленинабадская правда», тогда я уже работал корреспондентом, раздался телефонный звонок. Это была моя сестра Мария:

- Если ты стоишь, то сядь.- сказала она. Я не понял вначале, но сел. И тут она мне сообщила эту неприятную новость.

- Сашок утонул…

У меня не стало друга, с которым мы общались более 30 лет. Остались несколько его фотографий, одна, на которой нам по 1,5 года в клубе шёлкокомбината и еще, которую он прислал во время службы в армии. И вот уже почти столько же лет – память о нём, с которой я решил поделиться, написав эти воспоминания.

###

г.Бор, Нижегородская область

7 января 2015г.

Свидетельство о публикации №223020300844