Таджикистан, вошедший в сердце

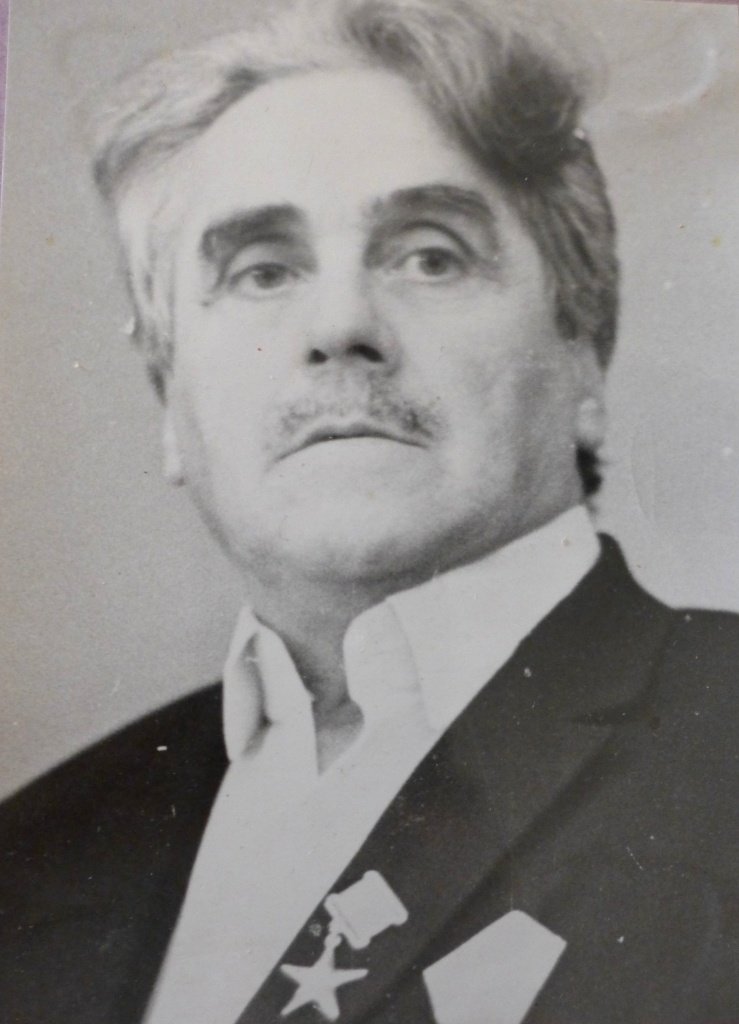

Павел Николаевич Овчинников (1903-1979) еще в детстве решил, что станет ботаником. Мир живой природы покорил его воображение, увлек в свои непостижимые дали. В 1920 году Павел поступил в Ленинградский университет на биологическое отделение физико-математического факультета. Тогда же академик Владимир Леонтьевич Комаров увидел в нем одаренного ученика. Его влияние оказалось решающим. Именно В. Л. Комаров открыл перед студентом дверь в сложный мир природы, увлек своими рассказами о растениях, законах их распространения и развития. В 1925 году Овчинников окончил курс со степенью кандидата, то есть с отличием.

Но мечтал ли он связать свою судьбу, свою работу, связать навсегда, с далеким Таджикистаном. В 1932 году ему молодому научному сотруднику Ботанического института, предложили возглавить геоботанический отряд Таджикской комплексной экспедиции АН СССР, Павел Николаевич много читал и знал о своеобразной флоре Памиро-Алая из трудов ботаников А.П. Федченко, И.А Ригеля, генетика - растениевода Н.И. Вавилова. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В те годы это была не простая поездка. В крае царило сплошное бездорожье. Даже в долину Вахша не было автомобильной магистрали. А во многие кишлаки единственный путь - пешеходная тропа.

Было над чем задуматься, не всякий бы рискнул отправиться в такое путешествие. Павел Николаевич рискнул, как и его коллеги, члены экспедиции. Их влекло горячее стремление изучить флору и растительность горного Таджикистана, открыть свою «целину», нанести на карту новые виды растений, побывать на Западном и Восточном Памире, провести исследования растительного мира Гиссарского, Туркестанского, Каратегинского и Петра Великого хребтов.

На лошадях, на незаменимых в горах ослах, а больше частью пешком пробирались ученые к тайнам растительного мира этих мест. Богатейшую коллекцию растений, толстые папки с их описаниями привезла с собой экспедиция. За период работы с 3 июня по 30 октября 1932 года экспедиция собрала гербарий, включающий 2750 номеров. Отряд П. Овчинникова выявил места расположения пастбищных площадей и запасы травостоя в районе верхнего и среднего Зеравшана. Одновременно были собраны материалы по эфироносам, красителям и дубильным растениям. Работы геоботанической экспедиции под руководством П. Овчинникова были продолжены и в последующие годы, уже в составе Таджикско - Памирской экспедиции.

Павел Николаевич всерьез занялся изучением собранного материала. Перед молодым ученым открывались интереснейшие закономерности развития растительного мира, вырастала стройная система размещения растений. Результатом этого изучения стали его работы « Основные черты послетретичной истории растительности Западного Памира» и «К истории растительности юга Средней Азии».

Определяющая веха в его жизни, работе, становлении крупного ученого - приезд в Таджикистан. Трудно сказать, о чем думал Павел Николаевич, глядя как бегут за вагонным окном унылые километры казахстанских степей. Как придавленные зноем и пылью стоят редкие деревца. Как редко попадаются в пути селения - оазисы, зеленеющие на выжженной солнцем земле. Может быть, думалось. Что это его очередная командировка и через несколько месяцев он будет возвращаться этой же дорогой в Москву, а потом в Ленинград.

Но судьба распорядилась по-своему. Командировка Павла Николаевича Овчинникова в республику затянулась на многие годы. Он бы, конечно, мог уехать. Но как уехать от работы, которая приносит радость и вдохновение? Как покинуть Таджикистан, который вошел в сердце? Как расстанешься с людьми, с которыми крепко сдружился?

Годы упорного труда в Таджикистане сделали Павла Николаевича Овчинникова крупным знатоком флоры и растительности Памиро - Алая. Растительный мир этого района богат и своеобразен. Здесь есть представители севера и юга, запада и востока саксаул и фисташка, арча, полынь и солянка, встречаются средиземноморские: понтийский боярышник, грецкий орех, инжир, платан.

В горах и долинах Таджикистана насчитывается более пяти тысяч видов растений. Он один из центров первоначального распространения таких культурных злаков, как рожь и пшеница. Можно представить себе, каких трудов стоило по-настоящему изучить все это.

В сорок первом году Павел Николаевич назначается директором Института ботаники Таджикского филиала АН СССР. В годы Великой Отечественной войны П.Н. Овчинников ушел добровольцем на фронт. После войны Павел Николаевич вновь возглавил институт ботаники. За годы своей научной деятельности П.Н. Овчинников написал более трехсот научных работ. Он выступал как флорист-систематик, ботаник-географ палеоботаник. Павел Николаевич был главным редактором и основным автором десятитомного научного труда « Флора Таджикистана». При личном участии П.Н. Овчинникова в республике была создана сеть стационарных станций по изучению растений на разных высотах. Под его руководством была разработана классификация растений Таджикистана, велись широкие опыты по обогащению растительного покрова в горах.

Эрудиция, энциклопедические познания в биологической науке выдвинули П.Н. Овчинникова в число известных советских ботаников. В 1951г. он избирается членом-корреспондентом, а в 1957 г. действительным членом АН Таджикской ССР. Высоко отмечена его научно - педагогическая деятельность в ТГУ им. В.И. Ленина: в 1954 г. ему присвоено звание профессора. Еще в нем удачно сочетались качества исследователя и энергичного организатора науки. Результатом его работ явилось создание исследовательской базы для развития ботаники в республике.

В Академии наук Павел Николаевич десять лет подряд (1957-1967) являлся академиком секретарем Отделения естественных наук. Он с 1961 года до последнего года жизни состоял членом Президиума Академии наук. В 1969 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда. Смерть прервала его деятельность, когда ему было 76 лет. Он остался в памяти всех кто его знал, и кто с ним работал, образцом служения науки и людям. В науке он проявил себя естествоиспытателем мирового уровня.

Гафур ШЕРМАТОВ

Свидетельство о публикации №223041001368