Ничей современник. Глава 8. Гумилёв

До прожилок, до детских припухлых желёз.

О. Э. Мандельштам

В осенний день, когда на землю падали последние пожелтевшие листья, тучи грозно смотрели на жителей Ленинграда. И пусть в календаре можно было увидеть четыре цифры: 1937, жизнь в городе кипела. Солнце всё так же отражалось в куполе Исаакиевского собора, чайки кричали, паря над Невой, мосты разводились, поезда прибывали, люди работали, учились, влюблялись.

Но, конечно, город был неразрывно связан с эпохой: в этом году праздновали юбилей Октябрьской Революции, местные заговорили о ленинградском метрополитене, а у Финляндского вокзала уже больше десяти лет бронзовый Ленин на каменном броневике приветствовал горожан. Совсем неподалёку от него стояли красные здания, называемые «Крестами». На вход в одно из этих зданий стояли в очереди женщины. Вид у них был уставший, измученный и даже несколько равнодушный. Почти все в руках держали какие-то предметы в коробках, обтянутых верёвкой. Это была, возможно, последняя забота о близком человеке, единственный шанс сказать ему, что его не забыли. Но, к сожалению, немало было и тех, кто выходил из этого обречённого здания с той же коробкой и небольшой бумажкой.

Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья...

Также и Ленинградский государственный университет продолжал жить своей жизнью. Хотя некоторые изменения в жизни вуза всё же имели место. В августе, прямо перед новым учебным годом, ректор университета выпал из окна, когда его очередной раз допрашивал следователь. Так или иначе, того ректора больше нет.

В самом университете, как обычно, продолжались занятия, за исключением того, что иногда пропадали преподаватели и студенты, но на это было принято не обращать внимание.

В просторной лекционной аудитории студенты исторического факультета слушали лекцию о поэзии двадцатого века. Лектор, поприветствовав студентов и дождавшись тишины, начал так:

— Конечно, говоря о поэзии двадцатого века, нельзя не упомянуть Серебряный век, о котором сегодня и будет идти речь. Начнём с того, что «Серебряный век» — лишь название условного периода. Сложно сказать, с чего всё началось и когда закончилось. Общепринятой считается периодизация с 90-х годов XIX века до окончания десятых годов сего века. Исследователи спорят, связано ли это с революцией 1917 года или со смертью Блока в 1921 году или переломный момент наступил позже, но ясно одно: Серебряный век закончился.

Есть три основных течения: символизм, акмеизм и футуризм. Остальные либо из них вытекают, либо не столь значительны, так что их мы оставим на потом.

С символизма как раз и начинается Серебряный век, главными представителями являются Брюсов, Блок, Сологуб. Наверное, вы их знаете потому, что ваши родители зачитывались ими. Это самое продолжительное и, пожалуй, самое яркое течение.

Что касается акмеизма, то с ним дела сложнее. Поэты этого течения провозглашают точность слова, предметность образов, из-за чего их стихотворения понять несколько сложнее. Основателем этого течения называют Николая Гумилёва, но сам он вовсе не был ярким представителем акмеизма, а вот его жена Анна Ахматова и его друг Осип Мандельштам были вполне значительны для этого течения и своего времени.

Ну и, наконец, футуризм. Все в Советском Союзе знают выдающегося поэта Владимира Владимировича Маяковского, он, подобно Пушкину, привнёс нечто новое в отечественную поэзию, во многом благодаря футуризму. Он, кстати, и предложил название «Серебряный век» для этого периода по аналогии с «Золотым» — веком Пушкина, Лермонтова, Баратынского...

Лектор всё продолжал рассказывать, вспоминая строки и проводя безжалостный анализ. Всё это сопровождалось умеренной жестикуляцией и точной интонацией, из-за чего лектора и полюбили: слушать его было приятно. Под конец он предложил задать

вопросы, если они остались у студентов. Все пожали плечами и уже готовы были разойтись, но внезапно с третьего ряда последовал вопрос:

— Почему вы не считаете Николая Гумилёва ярким представителем акмеизма?

Лектор взглянул на студента, задавшего вопрос. Что-то знакомое он видел в его лице. Тот уже не был юношей, по виду лет 25–30, может актёр или несостоявшийся поэт, которого он когда-то видел. Его всё больше пугало, что он никак не мог вспомнить, где его видел. Особенно эти серые глаза...

— Вообще, — начал лектор, — курс не подразумевает изучение творчества этого путешественника, хотя бы потому, что он был предателем, за что и был расстрелян. Но на ваш вопрос могу ответить, если вам интересно.

— Разумеется, — раздражённо произнёс студент. «Назвать такого поэта просто путешественником! Да ещё предателем!» — так и хотел выкрикнуть он, но сдерживался.

— Начнём с того, что мне в целом не нравится акмеизм как течение. Что Мандельштам, что Ахматова мне просто непонятны, неинтересны. Но если у них ещё можно найти что-то стоящее, то у Гумилёва хороших стихотворений попросту нет! Его главным достижением в жизни была его жена, Анна Ахматова, как я уже говорил. Он любил всех учить, как нужно писать и как не нужно, но сам никакого вклада в русскую поэзию не внёс.

Студент внимательно смотрел в глаза лектору, стиснув зубы. Он хотел высказать своё мнение, но оно было попросту опасным в такой обстановке. Лектор же, заметив, что студент ему не доверяет, добавил:

— Вот яркий для вас пример. Как я уже сказал, Николай Гумилёв был путешественником. Так вот, оказавшись в Африке, представьте себе, поэт писал про Абиссинию, а сам не был дальше Алжира! Может ли читатель верить такому поэту? — спросил он у зала, но вопрос, конечно, был риторическим.

— Что за бред! Он был в Абиссинии, а не в Алжире! — крикнул всё тот же студент.

В зале стояла тишина, уставшие студенты уже хотели идти по своим делам, но многие следили за этим спором, многие знали этого дерзкого студента, отчего становилось ещё интереснее. Самого лектора это лишь позабавило, студент казался ему бессильным в этом споре.

— Кому лучше знать, вам или мне? — иронично спросил он.

— Конечно, мне, — спокойно отвечал студент. По залу прокатился наивный смех, а лектор всё удивлялся поведению студента. «Его стоит наказать, доложить об этом в

деканат», — подумал он.

— Товарищ, ваши имя и фамилия, — сказал лектор, тянувшись при этом за карандашом и бумагой.

— Лев Гумилёв.

Профессор, не начав писать, поднял глаза на студента, который всё это время смотрел на него. В глазах Льва не было ни ярости, ни гнева, но была злоба, обида за клевету на отца. Лектор наконец понял, кого напоминает ему это лицо. Он не знал, что ответить, растерянно посмотрел вокруг, взял свои вещи и вышел из аудитории.

--------------------

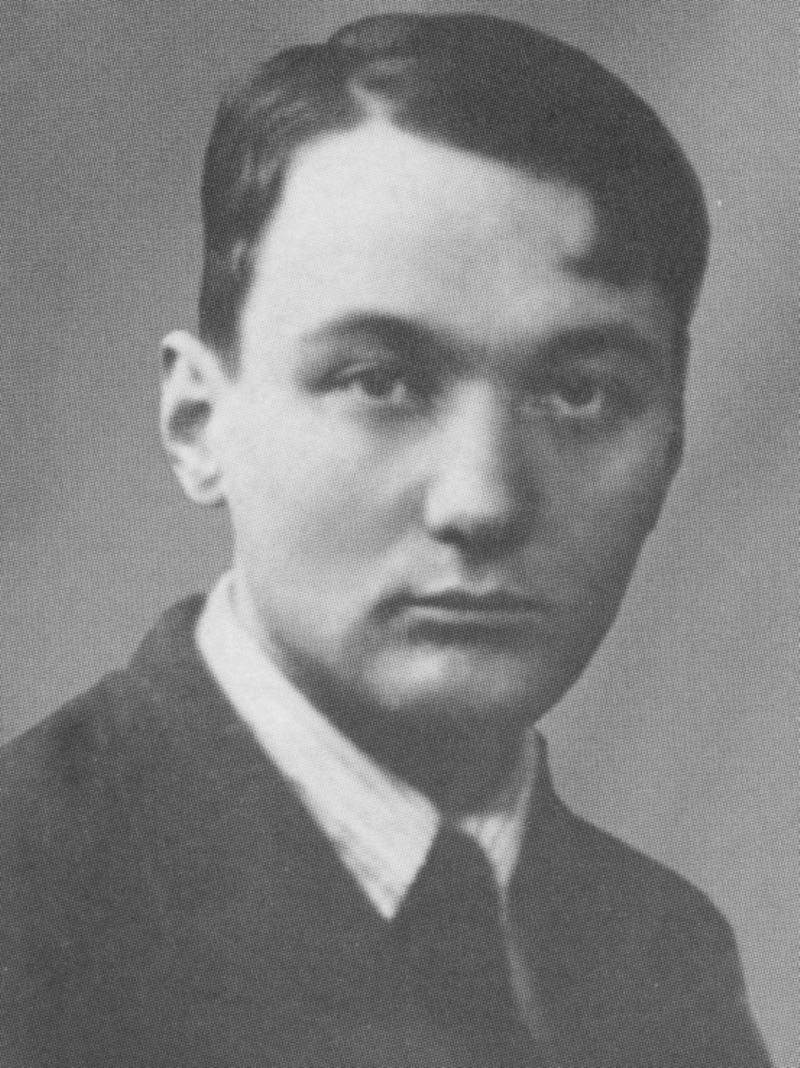

Николай Гумилёв (1886—1921) был очень близким другом Мандельштама,

блестящим учителем стихосложения и основателем «Цеха поэтов», а также

человеком, который до безумия любил Анну Ахматову.

Отец Лёвы был расстрелян, когда сыну не было 9 лет. Лев Николаевич,

в детстве очень похожий на отца, бережно хранил память о нём и был счастлив, когда в 1986 году начали публиковать его стихотворения.

Лев Николаевич в сумме провёл 14 лет в лагерях, как он сам выразился,

«за папу и за маму». После его первого ареста Анна Ахматова напишет поэму

«Реквием», в которой есть такие строки:

Муж в могиле, сын в тюрьме,

Помолитесь обо мне.

Свидетельство о публикации №223062301745