Менделеев. Периодическая закономерность химических

Впервые эта работа появилась в виде доклада, читанного Д. М. Менделеевым устами его сотрудника Меншуткина 18 марта 1869 года на заседании Русского химического общества. Где-то в то же время лаборант Горного института Ф. Вреден перевел работу Менделеева на немецкий язык, которую учёный совет в течение ближайших двух лет разослал по всем европейским университетам и всем более или менее известным тогдашним европейским химикам.

Сам Менделеев так до конца жизни и не смог насытить своего тщеславия, по многу раз любуясь этой статьей. "Это лучший свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов и оригинал, по которому писалось потом так много про эту систему. Это причина главная моей научной известности - потому что многое оправдалось гораздо позднее", -- писал он в старости.

НЕПРИЗНАНИЕ

Но так думали не многие. К Периодической таблице с полным равнодушием отнеслись как дилетанты, так и специалисты. Если её и оценили, то как любопытное учебное пособие, помогающее студентам освоить названия элементов и их основные свойства. Прохладно отнёсся к Периодичному закону один из ведущих химиков тогдашней России (хотя хороших химиков тогда в стране было много) и друг Менделеева Зинин. Ещё на стадии создания Периодического закона он мягко намекал Дмитрию Ивановичу, что все эти пасьянсы -- обыкновенные игрушки. И даже как-то обронил "Пора заняться делом". Совет так задел Менделеева, что он написал Зинину резкое письмо, которое, правда, не отправил:

"Ваши слова я объясняю невниманием к моим работам, которые страдают именно тем, что не заключают в себе одностороннего интереса, находящегося в обычных ныне: исследованиях, пользы которых я: не отрицаю и которые все-таки знаю, только ценю по достоинств", -- писал он в том письме.

В данном абзаце выразилась квинтэссенция непонимания менделеевских идей среди тогдашних ученых. Химия скакала галопом, открывались всё новые и новые свойства известных вещей и синтезировались новые. Достижения химиков тут же внедрялись в практику: именно тогда бурно зародилась и сразу пошла в рост нынешняя химическая отрасль. Настоящим учёным считался поэтому только тот, кто давал практический результат, а теоретические построения считались от лукавого. Все крупные научные теории возникают, как правило, когда науки входят в состояние ступора. Когда же науки прогрессируют, теории пускаются побоку.

Менделеев разослал свою работу, переведённую на немецкий язык, всем тогдашним ученым, во все университеты, но даже критики не дождался. Доходило до курьезов. На основе Периодического закона Менделеев приписал валентность равную 3 индию -- элементу, открытому только что в 1863 и совершенно неисследованному тогда. Этим элементом, как и многими другими, вплотную занялся немецкий химик Бунзен, один из учителей Менделеева, человек вообще-то очень тепло относившийся к русским химикам.

Один из ассистентов "папаши Бунзена", как любовно его называли, русские химики, притащил тому статью Менделеева с радостными воплями: "Хер профессор, а вот ваш бывший ученик уже предсказал, то что вы только что открыли". "Ха!" -- ответил Бунзен. -- "Прочь от меня с этими догадками. Такие правильности вы найдете между числами биржевого листка". Ох уж эти специалисты! Никогда за деревьями не видят леса.

А другой немецкий химик Лотар Майер даже писал о статье Менделеева: "Было бы поспешно изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта".

Этот Мейер был хорошим знакомым Менделеева и сам баловался с попыткой увязать свойства элементов с атомным весом. И хотя ряд догадок на этом пути его посетили, так что некоторые горячие головы в наши дни сватают его в соавторы Менделееву, но никакой периодичности ему найти не удалось.

Менделеев был весьма ошарашен таким приёмом, начал было пузыриться, выписал на университетские деньги массу материалов, то есть минералов и веществ, содержащих малоисследованные элементы, но как-то обмяк, сказал: "Потомство меня оправдает" и плюнул на свой закон.

ПРИЗНАНИЕ

Но потомству этого делать не пришлось. Это сделали современники, причем в самой драматической форме, достойной американского научно-познавательного триллера со счастливым концом. История эта слишком хорошо известна, поэтому мы ограничимся её изложением по менделеевской биографии Германа Смирнова:

20 сентября 1875 года французский химик А. Вюрц на заседании Парижской академии сообщил об открытии молодым химиком Буабодраном нового элемента, названного им галлием. Менделеев, когда до него дошло это сообщение, тут же отрапортовал Русскому химическому обществу (а произошло это 6 ноября того же 1875 года: вот в каких тесных контактах варилась тогда европейская наука):

"Элемент, открытый недавно Лекоком де Буабодраном и названный им галлием, как по способу открытия (спектром от искр), так и по свойствам, до сих пор наблюденным, совпадает с долженствующим существовать экаалюминием, свойства которого указаны четыре года назад".

Дмитрий Иванович был настолько убеждён в своём периодическом законе, что он, никогда не державший в руках ни крупицы галлия и никогда не видавший его спектра, взялся поправлять человека, который тогда единственный в мире знал о нём не понаслышке.

Поначалу Буабодран уперся рогом, но как добросовестный учёный перепроверил себя и воскликнул: "Е-мое, а ведь Менделеев-то прав на все 100".

Ну а после этого пожар признания уже было не потушить: он разлился по научному миру, как нефть по поверхности океана. И Бунзен, и Лотар Мейер поспешили, поджав хвосты, поздравить Менделеева. После чего и Зинину пришлось волей-неволей принести своему другу извинения за допущенную бестактность. Все хорошо, что хорошо кончается. Если бы всегда так было в науке и не только в науке.

ПОНИМАНИЕ

Несмотря на оглушительный успех и феноменальное соответствие предсказаний, сделанных Менделеевым на основе открытого им закона и опыта, скептиков угомонить оказалось не так-то просто. Не удалось это сделать и до сих пор.

В самом деле. Место любого элемента в таблице основывается на его атомном весе. Если кислород занимает 8-ое место в таблице, то и его атомный вес = 8. А если железо занимает 26-ое место, то и вес его составляет 26. Но что значат эти цифры 8, 26, если никто этих атомов в глаза не видел и ни на каких весах не взвешивал. Это всего лишь отношение атомного веса данного химического элемента к атомному веса водорода, условно принятого за 1. А сколько весит этот атом не в единицах, а в граммах или килограммах?

Этого на момент открытия Периодического закона сказать даже приблизительно никто не мог. Атомные веса выводились логически из химических процессов (см, например, знаменитую атомную теорию Дальтона, в частности ее 3-ий пункт "Атомы различных элементов могут соединяться, образуя химические соединения, причем каждое соединение всегда имеет одинаковое соотношение атомов в своем составе"). А сегодня, когда из ядерной физики считается, что удалось установить эти веса, оказалось, что они вообще выражаются лишь приблизительными цифрами, а не простыми порядковыми числами. Так вес (или, как теперь модно выражаться, атомная масса) кислорода = то ли 15,99903/2, то ли 15,99977/2, а железа 55,847. Знай бы Менделеев более точно атомные веса элементов, фиг бы он открыл Периодический закон. Слишком хорошо, тоже нехорошо, в т. ч. и в науке.

http://proza.ru/2023/07/20/216

Коллаж фотографий, показывающий

смещение линий ренгеновского

спектра при бомбардировке фотонами

пластин из разных металлов

То есть никакого физического смысла порядковый номер и атомный вес не имеют -- это чисто логические конструкции. Однако так думали не все. В 1913 Мозли, который спешил жить и чувствовать изо всех сил, потому что вскоре ему предстояло погибнуть на фронте, взялся проводить опыты по бомбардировке различных металлов рентгеновскими лучами. То есть элементарно засовывал куски этих металлов в электронно-лучевую трубку и напускал на них рентгеновские лучи, а на выходе из этих кусков фотографировал, что получилось. А получилось, что разные металлы дают разный спектр. На приводимом коллаже фотографий, каждая из которых получена после бомбардировки металлического экрана рентгеновскими лучами это четко видно (спектр -- это черные линии на белом фоне).

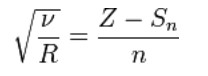

Также видно, что эти спектры смещаются от металла к металлу не как попало, а закономерно. Но как закономерно? Мозли попытался чисто эмпирическим путем найти такое сочетание величин, чтобы подставляя его в формулу, можно было однозначно определить смещение. Так, кстати, выводится большинство физических формул: не из постулатов и теорем, а подборов цифр и величин, которые могли бы соответствовать значениям, полученным в эксперименте.

Но цифры чего? И вот Нильс Бор, его коллега, подсказал: "А ты попробуй вычислить это смещение, исходя из порядкового номера металла в таблице Менделеева". Мозли попробовал, и ба! получилось . Порядковый номер оказался не просто произвольной величиной, а обрел физический смысл. Вот Менделеев бы обрадовался, если бы дожил до этого счастливого момента.

На рисунке-формуле греческая буква характеризует смещение линии (длина волны), а Z -- как раз и есть пресловутый порядковый номер, остальные буквы -- это другие постоянные

Смысл порядковый номер элемента обрёл, а вот какой -- никто объяснить не мог. Так и работают нынешние ученые: если есть какая-то формула, с помощью которой можно рассчитать реальные процессы, то о смысле они особенно и не заморачиваются. Правда, в случае с формулой Мозли, Нильс Бор не остановился на своем совете, а продолжал копать-размышлять дальше. И произвёл на свет новое детище: формулу радиуса атома и его заряда.

Rn ~ 1/Z; а En ~ Z (более точно, но менее наглядно

http://proza.ru/2023/07/20/207

) Здесь R -- это орбита электрона, а Е -- энергия. Z же по-прежнему означает порядковый номер элемента в Периодической таблице Менделеева, но одновременно же это и количество электронов на орбите и протонов в ядре. То есть если у кислорода порядковый номер -- 8, то у него 8 электронов на орбите и 8 протонов в ядре, если железа -- 26, то в атоме железа по 26 электронов и протонов, а как позднее оказалось, и нейтронов. Такого Менделееву в его знаменитом сне даже и не привиделось.

МИНИАТЮРЫ О НАУКЕ

http://proza.ru/2023/03/21/327

Свидетельство о публикации №223072000198