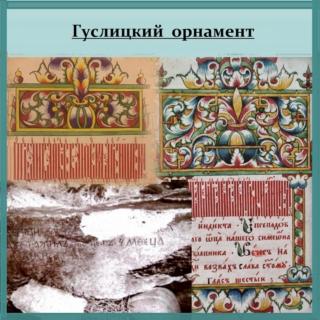

Гуслицкие мотивы - Гуслицкое барокко

« Без книги – в мире ночь, без книги мрак кругом».

Виктор Гюго.

«Храм божий - то же, что пристань в море…»

Иоанн Златоуст.

В этом очерке пишется о художественном восприятии живописных картинок, используемых гуслицкими художниками в старообрядческих певческих рукописях, и которые представляют художественную ценность в изобразительном искусстве.

Полного расцвета искусство гуслицкого книжного орнамента приходится на вторую половину ХIХ века. В восточном Подмосковье центрами переписки книг являются деревни: Беливо, Мисцево, Заполицы, Понарино, и др.

Предпосылкой для возникновения такого ремесла послужило образование старообрядческих скитов еще в более раннем периоде, вокруг этих деревень. Недалеко от деревни Беливо в 1673 году образован был Леонтьевский скит, примерно в этом же году в двух километрах от деревни Мисцево, среди болот в сосновом лесу, появился скит «Камень», а неподалеку от него, что ближе к деревне Петрушино, скит отца Иосифа, который вел затворнический образ жизни. Еще также, в это же время чуть севернее скита «Камень» за болотом появился женский скит «Прексена Грива». В Беливском монастыре была внушительная по размерам библиотека, потом появилась школа для обучения переписки книг. Крестьяне близлежащих деревень ходили молиться в эти скиты, также существовал подряд среди населения для снабжения монахов продуктами. Монахи ходили по деревням и обучали детей грамоте, а монашки обучали девочек рукоделию. И художественно одаренные крестьяне стали заниматься перепиской книг, так как скудные земли не могли прокормить семью одним земледелием.

Из статьи К. А. Вернера « Кустарные промыслы Богородского уезда Московской губернии» 1890г.

« Почти во всех гуслицких старообрядческих селениях были свои моленные и регулярно совершались службы. Поэтому многие жители этих сел и деревень хорошо знакомы со знаменным пением, пели на клиросе, пели у себя дома при молитве. Из среды таких людей выходили переписчики книг».

1905год. На средства Всероссийского старообрядческого съезда устроены начальные училища грамоты и пения по Крюковским книгам, в селениях: Богородское. Селиваниха, Титово, Петрушино, Беливо и т.д.

Основой древнерусского и старообрядческого богослужения был так называемй ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ, получивший свое название от общего наименования использовавшихся для его записи знаков – « знамен». Основные певческие книги, что переписывали мастера, ( Ирмолой, Октай, Триодь, Обиход, Праздники).

Певческие рукописи, относящиеся к домонгольскому периоду, содержат знаки, очень похожие по стилю на византийские. Потом позже вырабатывается совершенно оригинальная система знаков, создается своеобразное крюковское письмо, нигде за пределами Руси больше не встречающееся и до сих пор и сохраняющееся у старообрядцев. «Крюковым» оно называется по названию одного из самых распространенных знамен – «крюка».

Древнерусский знаменный распев, продолжал существовать в старообрядческих скитах, передаваясь из поколения в поколение.

Рукописный книжный орнамент на Руси прошел долгий путь трансформации и стилизации, унаследовав от византийского стиля символику элементов, положив в основу русский узорный орнамент.

Гуслицкий орнамент, который использовался при оформлении певческих рукописей у старообрядцев, до этого прошел многие годы процесс формирования и становления, как самобытного искусства, соединив в себе элементы европейского барокко. В то время у людей поменялось мировоззрение, после эпохи Возрождения, когда человек был в центре Вселенной. Теперь человек был песчинкой во всей Вселенной, то есть человек оказался между Всем и ничем. Поэтому в стиле барокко – много контрастов; между светом и тенью, в цветовых сочетаниях, много пышности, много тайных смыслов, знаков семантики и сакральности.

Возможно старообрядческих мастеров – переписчиков книг привлек пышный растительный барочный орнамент, ведь они жили среди болот и густых лесов, а любого человека привлекают мечты о сказочном мире, и фантазии воплощаются в красивые рисунки – заставки в книги. А символика барочных элементов привлекает внимание.

Основные мотивы символики (синтез византийского и русского орнаментов) в певческих рукописях Гуслицких книг:

Лилия - символ Благовещенья, обновление и прихода на землю Спасителя.

Древо жизни - символ Царствия Небесного. Евхаристии.

Спираль - ее часто можно видеть, следы влияния персидского орнамента.

Плетенка- мотив часто присутствующий в рукописных книгах.

Акант – символ вечной жизни.

Якорь – олицетворяет надежду на вечную жизнь и спасение.

Голубь – символ божественного вдохновения, просветления и очищения души.

В певческих рукописях гуслицких мастеров используются красочные картинки – заставки, которые располагаются перед началом главы, на титульном листе. Эти заставки богатые по орнаментике, становятся самостоятельными картинами. Заставки всегда трехчастны, как и все композиции семантики: верхняя часть - это небеса, нижняя часть – это подземный мир, центральная часть – это бытие, жизнь человека на земле.

Заставка - орнаментальная композиция по структуре, это фризовое решение декоративных полос.

Буквицы в начале главы, - богато украшены растительным орнаментом. Они занимают значительную часть на плоскости листа, открывая главу книги.

Буквицы в разделах, меньше по размерам, попроще с растительным орнаментом и большей частью монохромны в цвете.

Художник превращает буквицы в целые картинки, выполняя их кистью свободной техникой мазковой росписи. Такой стелющийся орнамент или растительный узор, мы встретим и в хохломской росписи по дереву. Основатели хохломской росписи, тоже старообрядцы, как бы нашли отголосок из времен рукописных книг.

Характерный прием для художников старообрядцев, это применение удлиненных в пропорциях элементов, как в иконописи, так и в решении буквицы, в певческих рукописях. Интересное решение, также в моделировании светом и тенью обьемов элементов украшений, применяется цветная штриховка пером. Своего рода имитация гравюр.

К сожалению, певческие рукописи раннего периода не изучены историками и остаются безымянными, а рукописи ХIХ века и начала ХХ века дали нам имена переписчиков.

Из деревень, что ближе находились к старообрядческим скитам, известны авторы рукописных книг, которые являлись и переписчиками и художниками.

Беливо – Иван Никитин (инок Илия), братья Алексеевы.

Мисцево – Добреньковы. Прокофьевы – это Лукины, целая династия.

Понарино – Шитиковы Иван Иванович, Ларион и Михаил Иванович, Назар Алексеевич.

Петрушино – Гаврилов С.И.

Дорохово – Савин Ефим Платонович.

Заполицы – Антон Федотов – Горбатенький, Крутиков Степан Иванович.

Конечно, авторы переписывали книги строго по канонам и правилам оформления книги, но почерк художественный и манера исполнения у каждого автора была своя, и можно было узнать, какой умелец выполнил эту книгу.

Если посмотреть картинки – заставки у Ивана Никитина из деревни Беливо, наиболее профессиональное решение композиции, плотная компоновка элементов. Сами растительные узоры напоминают русские перегородчатые эмали. Колорит един, нет броских активных цветов, его заставки отличаются от других мастеров, равновесием цветовой гаммы. Да и сами цвета в картинках иные; зеленый цвет более плотный и приглушенный, он больше похож на болотные мхи, а красный цвет напоминает – вечернюю зарю

У Мисцевских переписчиков картинки – заставки в цветовом решении более контрастны и насыщеннее, но воздушные. Синий цвет тяготеет к чернильно – фиолетовому, а зеленый цвет похож на зеленую траву – мураву, в начале июня, желтый цвет, прозрачен и легок, как солнечный день. Да, и сами заставки лаконечнее по построению композиции, оставляя пространство для белого цвета бумаги.

Изумительная каллиграфия характерна для писца Ивана Прокофьевича Лукина, поэтому он сам пишет крюки в книге, если картинки рисует сын Федор или внук Сергей.

Картинки и буквицы Антона Федотова из села Заполицы отличаются жизнерадостностью, они поют живописными цветами легкими воздушными.

Большой вклад в историю исследования певческих старообрядческих книг, внес собиратель рукописей Иванов Иван Георгиевич, который родом из деревни Равенская Богородско уезда, а служил он в Москве при Рогожском кладбище певчим и переписчиком книг. У него была большая коллекция книг, в его собрании рукописей были и Ирмосы и Праздники. Он составил целую таблицу, где указывалось: кто автор, название рукописи, год написания и деревня, в которой проживал автор книги.

Старообрядческие рукописи с гуслицким орнаментом – это чистый пласт в культуре Подмосковья, который предстоит изучить краеведам и искусствоведам в будущем.

Свидетельство о публикации №223072400649