Ньютон. Математические начала... Критики

Книга Ньютона вышла в 1686 году и хоть не сразу, но нашла всеобщее признание научного и культурного мира. Восторженную рецензию по ее выходу написал Галлей (а как же иначе, книга-то была издана на его же деньги), обстоятельную -- Локк (они были с Ньютоном закадычными друзьями и частенько встречались на вкусных обедах у миссис Мешем -- покровительницы наук и искусств, той самой Мешем, которая в "Стакане воды" боролась за свою любовь с всесильной леди Мальборо).

Но не все спонсировали Ньютона, не всех приглашали к миссис Мешем на обеды, хотя бы в силу географической удаленности. Так родились ньютоноскептики, которые сразу стали искать на Солнце темные пятна: есть такая неприятная порода людей -- хоть что-нибудь да сказать против. А известно, когда во что-нибудь слишком долго вглядываешься, обязательно увидишь недостатки.

Немецкий философ Лейбниц писал своему другу Гюйгенсу в Голландию: "Я не понимаю, как Ньютон представляет себе тяжесть или притяжение. Видимо, по его мнению, это не что иное, как некое необъяснимое нематериальное качество".

"Ваша правда, герр профессор", -- эхом отзывался из Амстердама тот. -- "Что касается причины приливов, которую даёт Ньютон, то она меня не удовлетворяет, как и все другие его теории, построенные на принципе притяжения, который кажется мне смешным и нелепым".

Позиция Лейбница была по крайней мере понятна. Он сам претендовал на открытие закона всемирного тяготения и даже тиснул во влиятельнейшем тогда научном издании Acta Eruditorum три статейки, где обосновывал свой приоритет, не останавливаясь перед самой грязной клеветой. Советский биограф Ньютона В. Карцев, в частности, свидетельствует:

"Лейбниц в своих статьях утверждал, что он не читал 'Начал' и узнал об их выходе только из рецензии в 'Деяниях' Вряд ли это так. На симпозиуме по истории математики, проходившем в небольшом шварцвальдском городке Обервольфахе, автор беседовал с базельским историком профессором Феллманом, который имел в своем распоряжении тот самый лейбницевский экземпляр 'Начал'. Доктор Феллман утверждал, что на страницах книги видны следы напряженной работы Лейбница с текстом. Выявлены десятки заметок, сделанных его рукой".

А вот что подвигло на присоединение к этой точке зрения по-бюргерски скрупулезного, по-человечески доброжелательного, а по-научному добросовестного Гюйгенса -- понять невозможно. Кто знает, может ему казалось, что он и в самом деле увидел на Солнце пятна?

Ньютон на все эти комариные укусы (эта общепризнанная метафора явно исходит не от тех людей, которым довелось на себе испытать, что это такое "комариные укусы") нимало не беспокоили Ньютона: он на них не отвечал. И все же что-то там свербило у него под ложечкой, что-то булькало в мозгах, что-то с этим тяготением ему казалось не в порядке. И ученый упорно и многократно подчеркивал математический, формальный характер своей книги, избегая касаться вопроса о причине тяготения:

"Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует согласно изложенным нами законам и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря", -- писал он в конце своей книги.

Вероятнее всего Ньютон думал, что если какие-то сомнения остаются, то будущие ученые их разрешат. Закон всемирного тяготения пожинал с тех пор сплошные лавры. А блестящее и неоднократное подтверждение на практике основанных на нём расчетов, как-то стушевали голоса скептиков. Но заглушить их полностью не могло. "Два с половиною века (а теперь уже и все три почти с половиной), прошедших со времени появления 'Начал', мало что прояснили в вопросе о причине тяготения... Качественная возможность гидродинамического объяснения тяготения при помощи гипотезы эфира указана самим Ньютоном еще задолго до опубликования 'Начал', но довести эту мысль до конца, извлечь из нее все следствия не удалось никому, вследствие явных несогласий с опытными данными. Попытки свести тяготение к электростатическим притяжениям также не имели успеха".

В 1871 г Э. Мах писал:

"При своем появлении теория тяготения беспокоила почти всех естествоиспытателей, так как она основывалась на необычных и непонятных представлениях. Стремились свести тяготение к давлениям или ударам. Теперь тяготение никого не беспокоит, оно стало привычной непонятной вещью".

Но непонятным было не только тяготение. Многие введенные Ньютоном, как очевидные, понятия также при ближайшем рассмотрении вызывали недоумение. Например, что такое "сила"? Ньютон дал ей блестящее математическое определение во втором из своих законов механики

F = ma

, но растолковать физический смысл так и не удосужился. При этом он считал, что сила имеет центральный характер и именно действие центральной силы притяжения приводит к эллиптическим (или гиперболическим) орбитам. Подобному взгляду яростно оппонировал много размышлявший по этому поводу Фарадей. Но Фарадей был не из тех, кто размышлял подолгу, приставив палец ко лбу или слоняясь из одного угла комнаты в другой. У него всегда чесались руки поверить свои мысли экспериментом. Одним из таких блестящих экспериментов он доказал, что магнитные и электрические силы -- отнюдь не центральные, а действуют вдоль замкнутых кривых линий.

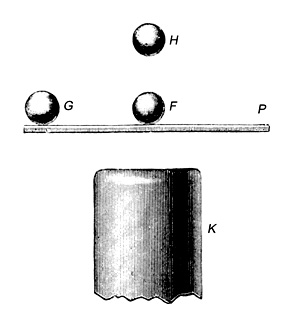

На приложенном рисунке показывается доказывающий это опыт Фарадея

Эксперимент настолько же блестящ, насколько и прост. Взгляните на картинку. Поскольку автор не нашел прямой иллюстрации данного эксперимента, он вынужден воззвать к некоторому воображению читателя. Представьте, что внизу находится не свеча, а магнит, или источник статического электричества. Над свечой руки держат не лист бумаги, а диэлектрическую пластинку (хотя в эксперименте она была просто закреплена в штативе). А дырка от свечи -- это вовсе не дырка, а металлический шарик.

Так вот, перемещая шарик по пластине, Фарадей обнаружил, что в центре пластины, как раз над свечой, которая вовсе и не свеча, а магнит, шарик не доступен влиянию магнитных или электрических сил. Когда же его перемещают поближе к краям, и даже приподнимают над пластиной, силы начинают действовать: чем ближе к краю и выше над пластиной, тем сильнее сказывается действие сил.

Таким образом либо электрические и магнитные силы это совсем не то же самое, что силы тяготения, либо центральный характер действия сил -- сплошная выдумка. А если электромагнитные силы это совсем не то, что силы тяготения, то что тогда вообще "сила"? Позднее Эйнштейн, создавая свою теорию относительности отказался от понятия силы при объяснении движения планет. Он полагал, что движение планет вокруг Солнца можно объяснить не притяжением их Солнцем, а тем что солнце искривляет окружающее его пространство и вот по этим пространственным кривым и движутся планеты.

Были замечены и другие несообразности.

Скажем, Солнце и планеты рассматриваются как точки, что в масштабах Солнечной системы вполне оправданно. Но тогда их можно соединить одной воображаемой плоскостью, и в этом случае сила действия должна убывать пропорционально квадрату расстояния, как у Ньютона. Если же считать их расположенными не в одной плоскости, то есть рассматривать планеты как объемные тела, то тогда сила их взаимодействия должна быть пропорциональной кубу расстояния. Ньютон отлично сознавал эту несообразность, и очень долго пытался дать количественное определение этой силе, но так ничего путного, как описать действие силы между двумя телами, придумать не смог.

Тогда он предположил, что масса всего тела сосредоточена в одной точке, и таким образом взаимодействие между телами можно заменить взаимодействием между двумя точками. Вот только квадраты-то убрать и "забыл". Такая подмена оказывается вполне несущественной, пока дело идёт о двух телах, масса одного из которых намного больше массы другого: Солнце и Земля, Земля и снаряд и даже Земля и Луна. Но когда массы оказываются сопоставимыми, теория начинает трещать по швам. А когда в дело впутаны не одно, а несколько тел, задача нахождения их взаимного притяжения вообще запутывается хуже Гордиева узла.

Пуанкаре в свое время решил задачу для притяжения трех тел (а до этого с ней не совладал Лагранж, обозвав ее решение превосходящим силы математического ума, если он принадлежал человеку), одно из которых по массе заведомо превосходит два других, а эти два других находятся примерно в сопоставимых отношениях. При этом, стремясь к прикладному результату, Пуанкаре, допустил ряд нестрогостей, непростительных с точки зрения "чистого математика". Он, как и при решении других задач, свободно оперировал геометрическими, наглядными, а то и попросту интуитивными соображениями.

И все равно для решения данной задачи Пуанкаре пришлось разработать такой сложный математический аппарат, что человеку, даже с высшим образованием во всех этих нагромождениях формул черт ногу сломит. Конечно, Пуанкаре был очень добросовестным ученым, и если он утверждает, что он решил задачу и при этом бьёт себя в грудь "Мамой клянусь!", ему можно верить, но проверить его могут не просто специалисты, а специалисты специально занимающиеся этим вопросом. Именно так обстоят дела: существует целая отрасль математики, которая занимается только решением задачи о взаимном притяжении трех тел. Когда в 2013 г сербские учёные М. Шуваков и В. Дмитрашинович нашли 13 новых частных решений для задачи трёх тел, это стало открытием года в математике.

О большем пока даже речи не идет.

Суммируя историю ньютоновских открытий, можно утверждать, что он не столько открыл свои законы, сколько придумал их. Однако это не только не уменьшает пиетета перед ним, но как ни странно, увеличивает. Ибо придуманное Ньютоном долго и плодотворно служило человечеству и служит до сих пор, и, хрен его знает, сколько ещё будет служить.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ломоносов о чистом притяжении

(из письма Эйлеру от 5 июля 1748 г)

http://proza.ru/2023/08/09/180

Свидетельство о публикации №223080900178