Н. Бор. Квантовый постулат

РАБОТА НАД СТАТЬЕЙ

Однако Бор принадлежал к людям, которые органически не могут работать в одиночку. Им нужен кто-то рядом, с кем бы он мог обсуждать проблему и кто бы ему мог либо поддакивать, либо успорять его. Таким соавтором-собеседником на этот раз оказался физик Клейн. Когда они наговорились вдосталь, Бор решил еще посоветоваться со своим вечным оппонентом Эйнштейном и послал ему письмо-весточку, к которому оказались приложенными 4 страницы машинописного текста, где он кратко разъяснял, что они с Клейном там надумали. Эйнштейн так и не удосужился ответить. А тут Бора пригласили на конгресс физиков в Камо, и он начал готовить доклад, как раз развивая идеи, заложенные на этих 4-х страничках.

Обычно, когда Бор что-нибудь принимался писать, он составлял краткий план-черновик, чтобы не упустить основных мыслей. При этом он давал себе задание: этот план-черновик должен умещаться на одном листе. Потом начинал писать по плану, путался, снова возвращался к плану, вычеркивал одни пункты, что было очень редко, и вставлял другие, что было постоянно. Поэтому написанное вылезало на поля, прокрадывалось в междустрочия. Он, резал страницу и вклеивал новые бумажки, и вскоре лист превращался в целый рулон, а статья так и не двигалась. Хорошо что рядом на этот раз был Клейн. Время конгресса приближалось, а статья так и не была готова, и Клейн просто переписал этот план на чистовую, отобрал у Бора все записки и сказал: "Вот с этим докладом вы и выступите, господин учитель". Этот же доклад был позднее напечатан как статья.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА

В многочисленных опытах, проделанных самим Бором, его учениками и коллегами в его лаборатории, коллегами из других научных центров (а ядерная физика рождалась как бы в лоне одного научного сообщества, где результатами постоянно обменивались и обсуждали их) выяснилось, что электрон волна. В частности, он мог проходить одновременно через две щели, при этом картина следов от ударов электрона об экран напоминала не картину ударов твердым предметом, а представляла собой ряд полос, как это получается при прохождении через щели светового луча.

С другой стороны, если электрон запускали в камеру Гейгера, то есть камеру, заполненную пересыщенным паром, то он оставлял четко видимые следы своего путешествия по камере -- траектории своего движения.

Кардинальная идея Бора заключалась в том, что электрон не волна, но и не частица. То, что мы видим при прохождении его через щели и насыщенный раствор, это следы его деятельности, но не следы самого электрона. Чтобы было понятнее: например, электрон пролетает через камеру Гейгера. При этом он ионизирует молекулы пересыщенного пара. Вот эти ионизированные молекулы и образуют трек, а как при этом летает и какова траектория электрона -- виляет в неразрешимых загадках.

Это примерно, как хулиган. Вот он идет по парку и пинает мусорницы. Следы опрокинутых мусорниц -- это следы его деятельности. Но траектория самого хулигана могла быть весьма извилистой. Он подошел к мусорнице N 1, пнул ее, потом перешел к мусорнице N 3, пнул ее, постоял, покурил, перешел к мусорнице N 4, и ее пнул, потом увидел, что мусорницу N 2 он пропустил, вернулся и ее опрокинул. А в итоге получится, будто он опрокидывал их все по порядку.

Другая проблема состоит в том, что вообще нельзя наблюдать ни траекторию электрона, ни его положение. И не из-за несовершенства наших приборов, а в принципе. Вот мы наблюдаем в телескоп Луну. Почему мы ее видим? Потому что она отражает солнечные лучи. И любой предмет, который мы видим, мы видим только потому, что им отражаются световые лучи. А электрон светового луча не отразит: длина волны слишком велика для него, даже самых мелких волн, которые только существуют в природе (гамма-лучи). Электрон не поставит такому лучу опора, как не поставит его песчинка морской волне. Точно так же мы не можем замерить и его скорость. Как только его осветили гамма-лучом, этот луч подобно морской волне, сразу же собьет волну-электрон с пути.

ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ

Вот все эти трудности Бор и попытался не то, чтобы преодолеть, но как-то свести концы с концами, выдвинув принцип дополнительности. Статья "Квантовый постулат и новейшее развитие атомной теории" получились длинная, сумбурная, полная философии и бедная на физику. Навряд ли она сама по себе имеет хоть какое-то глубокое значение. Просто поднятые в ней вопросы оказались животрепещущими для запутавшихся в нулях физиков и математиков.

Комментариев принцип дополнительности породил множество, но ничего определенного по этому поводу сказано не было. Перебрав множество статей, автор данной вывел для себя три таких разных толкования боровского принципа:

1) электрон имеет свойства одновременно волны и частицы. В нем сочетаются две противоположности, то есть здесь мы имеем наглядное подтверждение одного из законов диалектики -- единства и борьбы противоположностей

2) электрон в наблюдении проявляет то свойства волны, то частицы. А какова его истинная природа, никто не знает, но она есть

3) нет никакой частицы, никакой волны, да и существование самого электрона под вопросом. Но мы наблюдаем определенные явления, условно объединяем наблюдаемое в придуманные нами объекты: тот же электрон. И пока расчеты совпадают с опытом, хрен с ним, что там мы думаем и предполагаем.

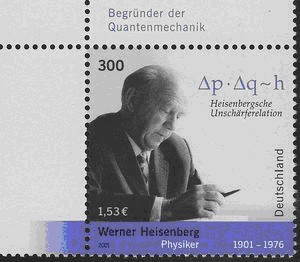

Выбирайте любую позицию: ни одну из них невозможно ни опровергнуть, ни доказать, что не мешает им триумфироваться на практике. Физики так и делают, и додумались и до ядерной бомбы и до ядерного реактора, не слишком озабочиваясь природой объектов микромира. И даже найдено простое и элегантное формульное выражение для этого принципа, изображенное на марке (вернее родственному ему принципу неопределенности).

Правда, насчет простоты можно и поспорить. Во-первых, что такое неопределенность, две из которых так лихо перемножаются в формуле? Одна неопределенность есть размер волны-частицы по имени электрон по ширине (частота), а другая по высоте (амплитуда). Но поскольку их размеры как раз измерить и невозможно, то неопределенность -- это простая дробь или вероятность, что ширина или высота волны будет именно такой. А вычисление этих вероятностей не столько сложный, сколько очень трудоемкий процесс. А во-вторых, оказывается, что неопределенности связаны между собой жестким законом, что понять умом совершенно невозможно.

Практически принцип дополнительности значит следующее: когда невозможно объединить явления, имеющие место быть при различных экспериментальных условиях, в единую картину, то нужно рассматривать такие явления, выглядящие противоречивыми, как дополнительные, то есть рассматривать их на особицу. А в итоге разные подходы, взятые вместе, дадут исчерпывающую картину поведения атомных объектов.

Принцип дополнительности не остановился на физике, а проник и в другие науки. Дорогу этому дал сам Бор, указав на возможность применения принципа дополнительности к разным областям знаний, в том числе и гуманитарных. И многие, чтобы не отстать от моды, ухватились за модную новинку:

"Научные методы и подходы в литературоведческом исследовании на современном этапе развития науки целесообразно соединять по принципу дополнительности -- общенаучному принципу, сформулированному в 1927 г. физиком Нильсом Бором. Особенно плодотворным представляется соединение по принципу дополнительности историко-теоретического и тезаурусного подходов. Вл. А. Луков отмечает, что тезаурусный подход, по крайней мере, по одному параметру прямо противоположен историко-теоретическому подходу. Если последний..." и т. д. и т. п. Все это полная чушь, на взгляд автора.

Хотя нужно признать, что во многих областях знаний невозможно исследовать предмет с одной точки зрения. Изучает психолог, допустим поведение пьяного человека. Как понять его психологию? Только напиться самому и испытать все прелести этого состояния. Но когда вы будет на взводе, никакого толкового исследования вам провести не удастся. Мысли будут больно путаться в голове. Поэтому проводить исследование нужно на трезвую голову, наблюдая за пьяными. Но при этом важно на основании собственного опыта понимать, что чувствует подопытный. То есть для понимания психологии пьяного человека важно самонаблюдение соединить с внешним наблюдением.

Если вам не нравится подобный пример, возьмите любовь. Человек слегка влюблен и подзапутался, любит ли он в самом деле или ему только кажется. Вот он и начинает "разбираться в себе", однако раздумывая над своими чувствами, только разжигает их в себе. То есть объект до наблюдения и в ходе наблюдения претерпевает изменения. Поэтому о любви пишут с холодной головой, но зная эти чувства по собственному опыту. Только так, совмещая разные точки зрения, можно набрести на истину.

Из наук можно указать на лингвистику. Одновременно с Бором на другом краю Европы, в Швейцарии творил Соссюр. Де Соссюр, если быть точнее. Он утверждал, что язык нельзя изучать одновременно исторически и в натуре, или как он выражался в диахроническом или синхроническом плане. Можно либо изучать язык как систему, а каждый его элемент, например, слова (лексемы), как единицы этой системы. Либо отдельно историю этих элементов, но уже без какой-либо связи с системой.

Только Бор здесь ни при чем. Этот принцип уже был известен тысячи лет. Его исповедуют все художники, психологи, философы. Сошлюсь для примера на Юма:

Moral philosophy in collecting its experiments cannot make them purposely. When I am at a loss to know the effects of one body upon another in any situation, I need only put them in that situation, and observe what results from it. But should I endeavour to clear up after the same manner any doubt in moral philosophy, by placing myself in the same case with that which I consider, it is evident this reflection and premeditation would so disturb the operation of my natural principles, as must render it impossible to form any just conclusion from the phenomenon.

Моральная философия в отличие от натуральной не может ставить своих экспериментов по заранее надуманному плану: когда я хочу понять, как то или иное физическое тело будет вести себя в тех или иных условиях, мне достаточно воспроизвести эти условия и понаблюдать. Но если я попытаюсь разрешить затруднительную проблему в моральной философии, спровоцировав необходимую для наблюдения ситуацию, более чем очевидно, что размышления и предварения, так видоизменят естественную для меня линию поведения, что я уже не могу с должной объективностью наблюдать изучаемый мною феномен

Обратите внимание на выделенные мною курсивом слова. Так считали физики до Бора, а многие, особенно в провинциальных вузах, считают до сих пор. Все что сделал Бор -- это показал, что и с физическим телом дело обстоит вовсе не так, а так же, как и в моральной философии.

МИНИАТЮРЫ О НАУКЕ

http://proza.ru/2023/03/21/327

Свидетельство о публикации №223081000282