Рецензии и заметки. Об искусстве

1) Одни принимают искусство XX века, другие нет. И таких ещё очень много. Глядя на репродукции полотен Пикассо, Малевича, импрессионистов они выражают своё мнение, которое не идёт дальше гы-гы-гы или как они сами это называют прикладывают к оценке обычный здравый смысл.

Здравый смысл, конечно, вещь хорошая. Но только тогда. когда в наличии есть смысл и есть здравость. Чего в оценках т. н. обычных людей, когда они выходят за рамки житейского опыта и близко не наблюдается. Малевич, "Чёрный квадрат" которого одна из излюбленных мишеней таких судителей-рядителей искусства очень долго шел к своему черному квадрату. От реалистической живописи с импрессионистическим уклоном, ко все более и более схематическим фигурам. Художник как бы говорит своим квадратом: вот итог всего многообразия и красочности мира. Вот к чему приходит мир. А может быть откуда он начинается. Если бы был только "Черный квадрат", то, действительно, это была бы херня.

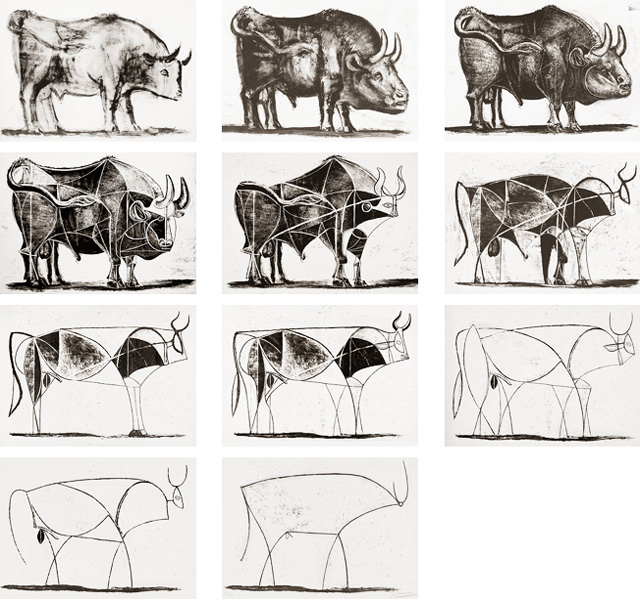

И Пикассо очень много думал и работал над всеми своими вещами. Посмотрите, как первые наброски его "Быка" и сравните их с окончательным вариантом (серия рисунков в начале файла)

О других упомянутых вами полотнах ничего не знаю, но наверняка там тоже есть своя история далеко не однозначная

Может и есть у Малевича и Пикассо горе от ума. Но уж бредовым их искусство никак назвать нельзя. Тем более, что всё искусство и наука XX века пытались сложное многообразие мира уложить в комбинации как можно более простых элементов. Как, допустим, физики которые все вещи рассматривают лишь как чисто количественные комбиации одинаковых частиц.

Что касается, "Черного квадрата" Малевича, то он произвёл в свое время на меня очень сильное впечатление. Я, кажется, понял его глубокий смысл. Хотя правильнее будет сказать, умные люди взяли меня под белы ручки и ткнули мне этим смыслом в самую мою физию.

Произошло это в 1988 году на выставке художника в Русском музее. Там тогда выставлялась экспозиция Малевича. Несмотря на раскрученность имени, посетителей было кот наплакал. Устроители выставки любезно указали, где нужно начинать осмотр и в каком порядке его производить.

Поначалу шли ранние работы Малевича: пейзажи, жанровые сценки. Все так пристойненько и благородненько: люди как люди, природа как природа -- реализм так и прет, не выходя из берегов.

http://proza.ru/2023/02/27/184

Потом художник начал фордыбачить. Пропорции фигур людей и предметов становились искаженнее, бьющая через край цветовая палитра на глазах примитизируется и скукоживается. Потом вообще пошли рисунки, чуть ли не детские: палка, палка, огуречик, вот и вышел человечек.

Но и на этом художник не остановился. Пошли вообще не корреспондирующие ни с какими предметами наборы линий и цветовых пятен. И закончилось все это рядом квадратов: желтый, красный, и, как апофеоз -- черный. Сам ли художник что-то такое мыслил, или это была задумка устроителей выставки -- не знаю. Бабка, которая сидела от музея в зале, ничего вразумить не смогла. Но, по крайней мере, обвинение, будто художник не мог писать нормально, потому и выкаблучивал во что горазд, мне представляется несостоятельным.

Примечание: разумеется, какие ранние, а какие поздние работы у Малевича понять невозможно. Так, многие реалистические работы были созданы в последние годы жизни, как и многие супрематические в ранние. Но художник ставил на них поддельные даты, как бы давая понять, что должно были идти в начале, а что потом

2) Уж слишком многие поклонники искусства увлечены т. н. "загадками", которые касаются обстоятельств, сопутствующих произведениям пскусства, а не им самим. Как много, оказывается, можно рассказать о Вермеере Дельфтском, о его полотнах, что как и почему на них попало. Иногда это интересно и даёт обильную пишц для размышлений о природе художественного торчества. Но создаанные художником полотна просты и понятны до безобразия. Ибо на них изображены одни и те же предметы, а, возможно, одна и та же женщина, скорее всего его жена

3) Сказав, что советские фильмы -- это сказка и фантастика о советской жизни, я вовсе не имел в виду, что они плохие. Скажем, такого учителя, как герой Тихонова в "Доживем до понедельника" по определению не могло быть в советской школе. Но сама постановка проблема -- проблемы учителя, проблемы как и чему учить -- поставлена в фильме очень талантливо. Просто искусство -- это не непосредственное отражение жизни, и рассматривать художественное произведение как исторический документ нелепо. Вот на что я хотел обратить внимание

4) "Как могла появиться картина Веласкеса 'Венера перед зеркалом' в католической Испании? -- задаётся вопросом искусствовед, когда в Испании XVII века, жившей по строгим канонам благочестия, под властью могущественной инквизиции, жестоко каралось любое проявление чувственности и страсти?" Запросто. Испания может и жила по строгим канонам (Лопе де Вега? -- весьма фривольный во многих вещах, особенно в поэзии), но не двор, где Веласкес был главным живописцем. А Испания его картин и не видела вплоть до начала XIX века.

Никакой таинственностью и загадочностью Веласкес и не пахнет. Это он для нас загадочный, потому что мы не знаем античной мифологии. А для испанцев -- между прочим очень образованной страны во времена Веласкеса -- она была как ленинские цитаты в советские времена. Поэтому "Пряхи" -- это не просто изображение королевской прядильной мастерской, а состязание Афины с поднявшей на нее хвост Арахной, за что та и была наказана. А для непонятливых зрителей художник разъясняет свой замысел гобеленом на заднем плане картины.

Свидетельство о публикации №223081100557

Что же мы видим?

Ряд рисунков вверху -- доказательство того, что человек худо-бедно умеет рисовать.

Скорее всего, он учится в старших классах средней школы. Изображения соответствуют уровню 17, 16, и 15 вв.(по альтернативной истории искусства А.М. Жабинского).

Рисунки внизу -- ребенок делает свои первые шаги в рисовании -- младший школьный возраст, 8 и 7 лет. Это соответствует 8 и 7 вв. (по той же альтернативной истории искусства).

Ниже -- может быть только неолит. Путь всего человечества повторяет развитие отдельной личности. Это относится к традиционному искусству.

Что касается эпохи модерна, она начинается с 18 века... и искусство пытается "развиваться" в другую сторону. Это называется "модернизмом".

Почему?

До 18 в. искусство изучало, исследовало объективную реальность (внешний мир).

С 18 в. оно пытается познать субъективную реальность (внутренний мир человека).

Иоганн Генрих Фюссли (Фюзели, 1741-1825) интересовался ночными кошмарами и считается одним из самых главных новаторов живописи. Дальше -- болезнь Гойи (1746-1828), одного из первых художников романтизма, ну и так далее...

Галлюцинации и всё, что имеет место в субъективной реальности. Изучение этой реальности -- тоже важное и полезное дело.

Но всему приходит конец... И модернизм устаревает, как ни парадоксально это звучит.

Елена Троянская Третья 09.03.2025 12:52 • Заявить о нарушении

Забавно. А я не просто видел, но и держал в руках, если не произведения искусства, то предметы обихода т. н. первобытных людей. Например, зеркало, отполированное из камня. При нынешнем уровне нам сейчас до неолита ещё развиваться и развиваться. И что важно подчеркнуть, эти предметы не являются какими-то уникальными находками: у нас на Алтае почти каждый школьный музей в предгорьях располагает подобными предметами. То есть существовала настоящая каменная индустрия.

Все мои рецензии написаны на конкретные материалы: вы можете почитать их, если вам это интересно, в списке рецензий на моём сайте. Здесь же я стараюсь их обработать, именно специально освобождая от конкретной привязки. А зачем и кому она интересна?

Владимир Дмитриевич Соколов 09.03.2025 16:36 Заявить о нарушении

Елена Троянская Третья 09.03.2025 18:06 Заявить о нарушении