ДЯДЯ ВАСЯ

Круглый год вокруг парка по вечерам чудесным образом возникали скопления молодёжи, которая гуляла «по квадрату», то есть, вокруг парка, двигаясь в разных направлениях – сотни людей! Знакомились, назначали свидания, встречались с приятелями и подружками и точно знали: хочешь кого-нибудь встретить – приходи на квадрат! Если не нашёл, двигаясь в одном направлении, разворачивайся и иди в противоположную сторону.

Значительную часть пешеходов составляли спортсмены-любители, занимавшиеся круглый год на стадионе в левом углу парка, за школой-интернатом и кинотеатром «Победа», «у дяди Васи». Так пацаны, да и взрослые спортсмены, и учителя физкультуры всех школ города называли ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ПЕРВОГО ДЕТСКОГО БАЛАШОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СТАДИОНА

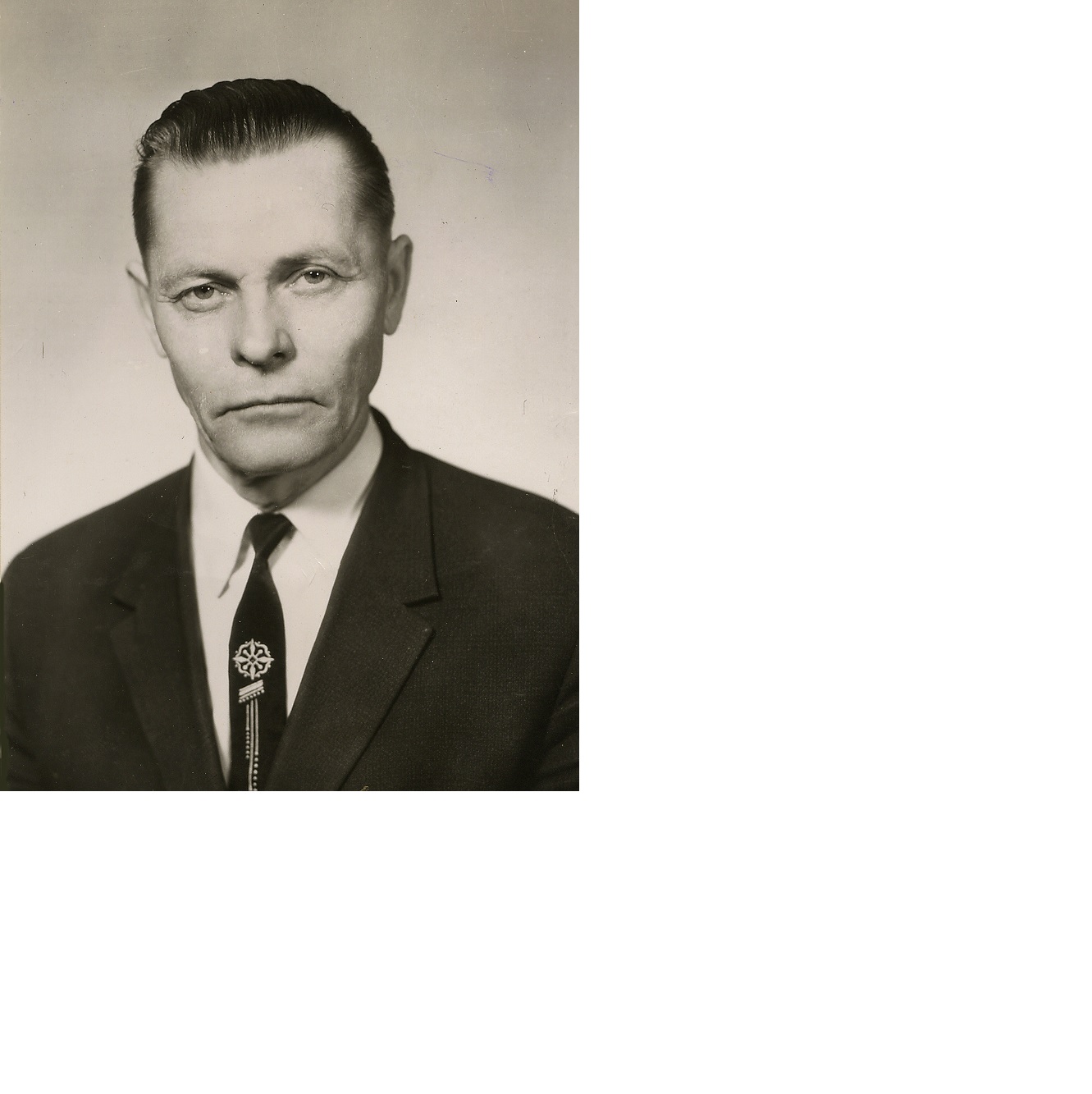

БУДАКОВА ВАСИЛИЯ СЕМЁНОВИЧА

Мальчишки и девчонки со всего города по какому-то им одним известному распи-санию стекались на ДГС. Произносили они эту аббревиатуру детского городского, а во времена, когда Балашов был областным, областного стадиона, на особый манер, нарушая правила орфоэпии, не «дэгэс», а «дэгэсэ». Те, кто занимался во вторую смену в школе, приходи-ли с утра пораньше, а уж со второй половины дня здесь становилось просто тесно. Разбегаясь после школы домой перекусить и переодеться, кричали вслед друг другу: «В три у дяди Васи!». Перевести это на взрослый, правильный язык следовало так: «Встречаемся в 15 часов на стадионе у Василия Семёновича Будакова».

Все балашовцы, даже не очень спортивные, знали этого худощавого, простоватого, очень спокойного и приветливого человека, на котором держалось такое хлопотное, и совсем не прибыльное хозяйство, как детский стадион. Это было не помпезное сооружение с охраной, дорогими билетами и полным набором официоза. Всё было очень демократично: в одном из уголков квадрата – парка были обустроены самым примитивным образом три площадки. Одна, самая большая, летом была футбольным полем, зимой – катком, где каталась разношёрстная публика от детсадовцев с дедушками до стремительных, как стрижи, подростков. Здесь же проводились соревнования и тренировки по популярному в то время хоккею с мячом. Вечером над сверкающим льдом зажигались гирлянды из обычных бытовых лампочек, которые директор раскрашивал вместе с добровольными помощниками из числа завсегдатаев-пацанов цапон-лаком и другими доступными красками, добытыми на местной рембазе. Каток заливали вручную, обычным шлангом, в резиновых сапогах, иногда в трескучий мороз, используя свободное от основных занятий время – ночь.

Ближе к улице Советской была оборудована коробка для хоккея с шайбой. Здесь, после отборочных игр на дворовых площадках, проводились заключительные игры турнира «Золотая шайба», популярного и имевшего необыкновенный размах в СССР. Третьим полем была баскетбольно-волейбольная площадка, которая тоже никогда не пустовала летом, а зимой превращалась в каток для самых маленьких, которых тренировали их дедушки и бабушки, папы и мамы, и неизвестно, кто получал большее удовольствие.

«Дядя Вася» - не коренной балашовец. Он родился в Ленинградской области, в селе Борисово Тихвинского района. День рождения совпал с началом 1922 года – 1 января. А день похорон– с днём рождения дочери Валентины – 18 апреля 1992 года. Ей исполнилось 36, ему – 70. В крестьянской семье он был четвёртым ребёнком, самым любимым. И хотя о своём детстве сохранил самые тёплые воспоминания, тосковал по крестьянскому домику на окраине дремучего леса, по охоте на глухарей и рыбалке, на родине бывал редко. Окончив семилетку, работал, отслужил в армии, где получил специальность авиатехника, по распределению попал в балашовский авиаполк, готовил самолёты к вылету. И хотя сам в боевых действиях не участвовал, имел статус участника войны. Здесь, в Балашове, познакомился со своей будущей женой Людмилой Евгеньевной Петрушенко. Отец Л.Е. был командиром батальона у прославленного героя Гражданской войны Чапаева Василия Ивановича. Дочь Будакова Валентина вспоминает, что приезжал к ним автор книги «Чапаев и чапаевцы» Данильченко, что-то уточнял, когда писал её.

Василий и Людмила жили после свадьбы в Козловке, которая была ещё деревней. Потом купили полдома в городе, на месте, где сейчас расположена АТС.

В конце 1950-ых - 1960-ые годы армия по указу Н.С. Хрущёва была сокращена почти вдвое. Под число уволенных в запас попал и Будаков. Ему, как отставнику, предложили работу. Он возглавил областное спортивное общество «Урожай». Проработал он там недолго. Ему пред-ложили, обратив внимание на его организаторские способности, армейскую дисциплинированность, трудолюбие, организовать первый областной детский стадион. Он был создан. Это был 1957 год. Область ликвидировали. А стадион, городской стадион – ДГС – остался и существовал стараниями Василия Семёновича и под его руководством долгие годы.

Дворцом спорта маленький, типовой сборный домик в углу парка, который за большими берёзами было не с любой стороны видно, даже условно назвать было нельзя. Но всё же этот скромный домик был настоящим эпицентром спортивной жизни не только города, но и окрестных сёл. Любой пацан, и пожилой человек без запинки знал, что значит ДГС. Здесь всегда, круглый год и почти круглые сутки, бурлила жизнь. Днём – по расписанию, вечером приходила рабочая молодёжь после трудового дня погонять мяч, повстречаться, поиграть мускулами те, кто предпочитал относительную несуетливость, покой, возможность потренироваться без азартной публики.

Василия Семёновича за глаза называли дядей Васей. Так было проще, ближе, по-нятнее. Тянулись к нему все, особенно так называемые трудные подростки. Он не лез в душу с расспросами, не «воспитывал», даже если видел, что парень сбежал с уроков. Находил дело, давал возможность пережить обиду, но на прощанье мог сказать, как бы невзначай: «Ты занятий-то не прогуливай, от этого умней не станешь. Обижайся в свободное время. А кататься ты лучше стал, получается». Для самых маленьких всегда имел в кармане карамельку. Не утешал, не сюсюкал. Просто мог погладить по голове и протянуть немудрящий гостинец. И чудо свершалось: слёзы высыхали, карамелька живо перекочёвывала за щёку, и на дядю Васю уже смотрели совершенно счастливые, благодарно сияющие глаза. Главным был не сам подарок, а КТО его тебе дал! Ради этого стоило пореветь! За спасение одного утопающего дают медаль. Сколько же наград мог бы получить наш герой, если бы положены были медали за тех, кого он спас от тюрьмы, уберёг от скверных поступков, вывел на прямую дорогу жизни! Хорошо, что есть такая штука, как человеческая память. Тысячи людей награждают этого человека тёплыми словами и добрыми воспоминаниями. А это, согласитесь, дорогого стоит. Среди тех, кто помнит и уважает Василия Семёновича, не только спортсмены, но и … студенты местного пединститута, которые проходили летнюю педпрактику на оздоровительных площадках при школах и в микрорайонах и практически ежедневно приводили своих подопечных «к дяде Васе». Неоценимую помощь будущим педагогам оказывал их спортивный наставник, помогая сделать досуг детей полезным, насыщенным, разнообразным. Пример того, как Василий Семёнович ладит с самыми сложными подростками, впечатлил одну из его практиканток Валентину Демьянскую настолько, что она всю свою жизнь посвятила воспитанию их, став офицером милиции, долгие годы возглавляла городскую инспекцию по делам несовершеннолетних. Она потом направляла своих подопечных к дяде Васе, точно зная, что там они смогут найти дорогу к добру.

Детство многих бывших детей связано было со стадионом, а, значит, с дядей Васей. Он не имел педагогического образования, но у него было чутьё педагога-психолога и то, что даётся от Бога – душа. То, что не купишь ни за какие деньги, как покупают порой свидетельства об окончании вуза. Десятки повзрослевших «посетителей» стадиона стали спортсменами, получили разряды, стали сами спортивными наставниками, как, например, неразлучные братья Волколуповы.

Личную жизнь Василия Семёновича трудно назвать счастливой, если иметь в виду женитьбу. Всё было хорошо до того, как его супруга, уже мать двоих его детей, получила травму головы при падении. Начались приступы, которые всё усиливались. Приходилось всё чаще обращаться за медицинской помощью в стационаре. В.С. страдал, но жену не бросал. Навещал её часто и постоянно, содержал её. Людмила Евгеньевна пережила мужа на 5 лет. Сын Юрий окончил Костромское военное училище. Служил и в России, и за рубежом, но ушёл из жизни рано, в 2002 году, в Балашове. Дочь Валентина – выпускница балашовской СШ № 7, выпускница Балашовского же пединститута (1977 год). После окончания его была направлена по распределению в с. Новопокровка учителем русского языка и литературы. Вышла замуж, родила дочь Ирину, которую очень любил дедушка (см. фото). Кстати, Ирина стала педагогом, живёт и работает в Москве учителем начальных классов. По окончании педпрактики Валентина вернулась в Балашов. Работала инспектором районо, была избрана секретарём парторганизации, что свидетельствовало о безусловном признании коллектива.

Во время одной из инспекционных поездок встретилась с Алаевым Александром, уже известным в городе основателем, режиссёром, оператором первой в городе детской киностудии, – своей будущей судьбой, о чём она тогда ещё не подозревала. И он, в то время ещё женатый человек, тоже не сознавал, что одна из героинь его документального кино, которое его попросили снять, его будущая супруга. Прошло несколько лет. У Валентины погибает муж. Александр разводится с женой, матерью сына Всеволода. Они не встречаются всё это время, но, очевидно, всё-таки помнят друг о друге. Валентина Васильевна перешла на работу в коррекционную школу. Однажды во время урока в дверь постучали. Это был Алаев! Рубанул сразу: надо поговорить. Впереди было ещё два урока. Он не смутился, сказал, подожду, а дождавшись, вручил букет и… сделал предложение руки и сердца.

Когда отец Валентины, Василий Семёнович Будаков, узнал, что дочь приняла пред-ложение так скоропалительно, нахмурился, Валентина уточнила, что замуж выходит за Сашу Алаева. Отец сразу повеселел: «Ну, это другое дело! Саша – надёжный парень!». Алаева он знал ещё совсем юным завсегдатаем стадиона. Тот и в футбол, и в хоккей играл, и лёгкой атлетикой занимался и характер имел добрый и покладистый. Словом, лучшего и желать не надо было. И сына Александра от первого брака Всеволода принял всем сердцем и любил как родного.

Уже давно снесён скромный щитовой домик в парке Куйбышева, и не стоит грустить: он честно отслужил свой век, как и его «хозяин». Здесь в непогоду, и просто дожидаясь своего часа, отдыхали и находили занятие по душе все приходящие. Несмотря на тесноту, здесь умещались и шкафы с подшивками спортивных газет и журналов, которые мало кто имел дома. И стопки шахматных и шашечных досок, и спортивный инвентарь, и даже настольный теннис.

Во многом благодаря Василию Семёновичу виды спорта, популярные в стране, и соревнования, и турниры, вроде пионерского многоборья, «Золотой шайбы», «Кожаного мяча», «Пионерской лыжни», соревнования дворовых команд приобрели небывалый размах. Болельщиками становились все: родители участников, одноклассники, учителя физкультуры и тренеры, директора школ и «большие начальники». В каждом дворе были хотя бы турник, рукоход, волейбольная и баскетбольная площадка, а то и хоккейная коробка. На местах, в микрорайонах, у Василия Семёновича было немало единомышленников. Так, в микро-районе Низы, фактически на болоте, зимой обязательно действовал каток. Даже с раздевалкой, для которой Будаков вместе с низовским активистом Лэнь Александром Ивановичем отвоевали у ПАТП списанный автобус. Летом Лэнь с помощью пионерского горна собирал детвору на утреннюю зарядку, потом - бегом на Хопёр плавать и снова бегом – домой. Бодрое утро сообщало активный импульс и побуждало к действию. На Хопре, в тех же Низах, тоже расчищался каток. Летом рядом с пляжем не пустовала спортплощадка. Василий Семёнович не оставался в стороне: посещал, организовывал соревнования, поддерживал связь с юными и взрослыми активистами. И это, конечно, приносило плоды: было стыдно трусить, «косить от армии», казаться слабым и жалким.

Полагаю, что к уже написанным тёплым словам сотни, если не тысячи моих земля-ков, могли бы добавить немало. В подтверждение не могу не привести почти полностью то, что написано его зятем Алаевым Александром Александровичем, тоже, в своё время, активным посетителем ДГС и его воспитанником: «Детвора разных возрастов, в том числе из малообеспеченных семей, со всех микрорайонов города охотно тянулась на стадион в парке Куйбышева к бравому и доброжелательному военному, где весело, с пользой и интересно проводили время. Его по-родственному звали дядей Васей. В годы Великой Отечественной войны Василий Семёнович Будаков был техником в истребительной авиации. После войны старшина Будаков служил в БВВАУЛ, а уволившись в запас, перешёл на работу, связанную с военно-патриотическим воспитанием….

Именно в его бытность юные балашовцы добивались значительных результатов на областных и республиканских соревнованиях, а некоторым из них открывалась дорога в большой спорт. 25 лет жизни отдал Василий Семёнович детскому городскому стадиону. Был награждён за самоотверженный труд грамотами обкома и ЦК ВЛКСМ. Но самой главной наградой для него были любовь и благодарность детворы, ради которой он и работал, не считаясь со временем.

Ветеран войны и труда Будаков В.С. был на редкость скромным и непритязательным человеком, обладавший талантом педагога и тренера. Для каждого, приходившего на стадион, у него находилось доброе слово и душевное тепло. Он очень любил семью, для которой оставалось немного времени, потому что у директора ДГС не было выходных и отпусков».

Июль-август 2015 г. В. Ильина

Свидетельство о публикации №224020201615