Писатель Егор Загребин, или удмуртский ШарльБодлер

Из эссе «Картина длиною в жизнь»: Егор Загребин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Как председатель правления Союза писателей Удмуртии Егор Егорович Загребин большое внимание уделял не только творческой молодёжи, но писателям с творческим стажем. Как-то так сложилось, что я подзадержался лет на двадцать с вступлением в писательский Союз. Да и в 90-е годы, как говорится, было не до того, страна, ввергнутая в пучину становления новой государственности и бесцеремонного передела собственности, жила в другом измерении. Казалось, что новое время отвергало всё старое, всё, что было связано с СССР, а творческие Союзы — тем более. Видимо, считая их представителями идеологического противника. Видимо, под свободой слова подразумевая «делай что хочешь», главное — независимость писателя, художника, любого творческого деятеля от творческих союзов и худсоветов и т.п.

Неожиданная встреча с Егором Загребиным предопределила многое в моей судьбе.

— Подавай заявление в Союз, — сказал мне Загребин, — дело за малым, две-три рекомендации от членов Союза и мы тебя примем. Сказал, как отрезал. И это означало, что сказать больше нечего. Надо пытаться вступать.

Конечно, вроде ничего особенного в этих его словах не было, можно было и дальше находиться вне творческого союза, так сказать, вариться в собственном соку. Но если эти слова произнёс Народный писатель Удмуртии, председатель правления Союза писателей, лауреат государственной премии Удмуртской Республики и кавалер ордена Дружбы Е. Е. Загребин, значит, это имело большое значение. Значит, подумал я, вступление в Союз писателей имеет значение не только лично для меня, но и для писательского союза, для города, республики, страны, наконец, для моей малой родины. Слова Загребина имели огромный вес. До председательства в правлении Союза Писателей, Егор Егорович Загребин окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, был актёром Удмуртского драматического театра, затем работал на должности режиссёра Ижевской студии телевидения, заведующим литературной частью Удмуртского драматического театра, много лет возглавлял литературный журнал для молодёжи «Инвожо». В удмуртскую литературу имя Егора Загребина вошло с появлением пьес «Тулыс зор» (1963), «Т;дьы юсь» (1976), «Асьмелэн со од;г» (1983), «Насьток но Исьток» (1990) и т.д.

Заручившись рекомендациями трёх членов Союза писателей СССР и России Зои Богомоловой, Герасима Иванцова и Николая Пересторонина из Кирова (моего земляка), я очень быстро был принят в Союз писателей Удмуртии и России. Надо сказать, что Загребинская команда правления работала очень слаженно, профессионально, с огоньком. Чувствовались в её работе традиции, заложенные прежним руководством времён социалистической государственности, когда у руля Союза писателей Удмуртии стояли попеременно такие известные писатели и поэты как Геннадий Красильников, Флор Васильев, Генрих Перевозчиков, Семён Самсонов. Умение работать с людьми, с творческой писательской интеллигенцией республики — это главное, что заметно отличало команду Загребина. К тому же, отсутствовал дух безграмотного и сиюминутного новодела, непрофессионализма. Да и сам Егор Егорович частенько наведывался по тем или иным вопросам к тогдашнему президенту Удмуртской Республики Александру Волкову. Загребина уважали, ценили, прислушивались к его мнению. А за всем этим стояла энергичная общественная деятельность Егора Егоровича Загребина. Правда, основная его команда в правлении Союза писателей состояла всего из трёх человек. Сам Егор Егорович, драматург и прозаик; Ада Диева и Василий Глушко, оба поэты. Однажды я пошутил, что Загребиных в этой команде было двое, точнее — двое Егоров. Один — драматург, другой — прозаик. У меня к тому времени сложился такой персонаж про двух Егоров, фронтовиков-инвалидов, в поэме «Топотуха»:

Если двух сложить Егоров,

То получится один —

Генерал из двух майоров!

Егор Егорович Загребин родился 4 июля 1937 г. в деревне Кутоншур Якшур-Бодьинского района. В семье Загребиных было семеро детей, Егор — младший. 1941 — 1945 года — это детство Егора Загребина. Затем шло не менее тяжёлое — послевоенное. Сейчас о его поколении говорят так — дети войны. И Загребин думал о нём, этом своём времени, писал о нём…

Однажды, на обсуждении моей двуязычной книги «Картофельное солнце», он вдруг стал рассказывать о своём, наболевшем.

— Для нас, мальчишек военного времени, — говорил он совершенно неожиданно, и, казалось бы, не по теме, — картофель был, действительно, солнцем, озарявшим нашу жизнь. Хорошо бы эту находку «Картофельное солнце» применить в военном или послевоенном контексте будущего произведения, а не в контексте мирной и относительно благополучной жизни.

Вот такой был урок Загребина. Неожиданно посмотреть на то или иное событие сквозь призму прошедшего времени.

Данная проблематика и её решение, как говорят, не заставила себя долго ждать. Не так давно у меня сложилось стихотворение (верлибр), где современность попытался преломить в призме прошедшего. Вспомнил урок Загребина. О творческих муках и не только. Правда, вместо солнца появилась совершенно другая деталь, выхваченная из воспоминаний моего деда, воевавшего в 41-ом под Москвой. А вот как сам Загребин преломляет настоящее в прошлом.

КРАПИВА

За городом, где парк переходит в лес, гуляет много народу. Какой-то мальчик отстал от приятелей.

—Лёша-а! — зовёт он. — Миша-а!

Его крик подхватывает эхо и многократно повторяет: «А-а-а! А-а-а!»

Вдруг слышу позади знакомый голос:

—Послушай, Мишенька, какое эхо! — сосед со своей дочкой. Поздоровались.

— Да, теперь эхо голосистое, — говорю я, — не то что зимой.

Постояли, поговорили.

— Мы с дочкой за крапивой собрались, хотим щей сварить, — сказал сосед. — Приходи к обеду.

— Спасибо, зайду. Только щей из крапивы, извини, не люблю.

— Неужели? — удивился сосед. — Да, ты, наверное, не ел их никогда!

Я молчу. Из далёких-далёких лет приходят ко мне воспоминания.

… Встав рано поутру, я беру котомку и иду за крапивой на берег реки или в лес. Ту крапиву, что росла возле дома и в огороде, мы уже съели. Помню свои красные, в волдырях, руки. Помню свои слёзы, помню вздохи матери. Когда она ставила на стол миску с пустыми щами из крапивы.

— Война… — говорила мать.

Тогда, в детстве, слова «крапива» и «война»слились для меня в одно понятие — чего-то жалящего, злого, беспощадного, от чего горько плачут и тяжко вздыхают взрослые люди…

Теперь я молчу: сосед моложе меня, войны не видел, как нам понять друг друга?!

Егор Загребин «Лебеди моего детства», 2008

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: УДМУРТСКИЙ ШАРЛЬ БОДЛЕР

«Эхо войны» — так называется цикл рассказов в книге Егора Загребина «Лебеди моего детства», вышедшей в издательстве «Удмуртия». Его проникновенный рассказ «Огонь» (в переводе В. Болтышева) начинается так:

«От безмятежного детства ровно ничего, почти ничего не остаётся в памяти. Я тоже рос спокойно, без волнений – до инвожо (до июня) месяца. Вот и думаю, о чём бы я мог написать, вспоминая то время? Наверное, только про беленьких ягнят, греющихся у нашей печки зимой, да про маму, которая понять не могла, что можно просто так сидеть на стуле и ничего не делать…»

Прочитал и подумал, а ведь это стихи!

Стал читать дальше, перелистывая страницу за страницей, и открыл для себя Загребина поэта. Удивительное всегда находится рядом, надо только внимательно и со знанием дела посмотреть вокруг себя. Вдруг вспомнил, что однажды Егор Егорович сказал, что он тоже поэт. Я не предал тогда особенного внимания этому его откровению, подумал, что Егор Егорович что-то рифмует, шутя в тетрадке, но в печать не отдаёт. Не знаю, знал ли он, что многие его новеллы и короткие рассказы, которые были опубликованы в печати — это стихи в прозе, — я не знаю. Думаю, что если покопаться в его писательском архиве, то можно найти немало стихотворений или маленьких поэм в прозе, может быть соберётся когда-нибудь небольшая книжка, которая увидит свет — и в Удмуртии появится, так скажем, официально и признанно во веки веков свой удмуртский Шарль Бодлер.

Стихотворение в прозе (по А.П. Квятковскому) — это условный термин, введённый в русскую поэтику писателем и поэтом Иваном Тургеневым, в связи с написанным им циклом прозаических миниатюр лирического характера «Senilia». До него в мировой поэзии были написаны «Маленькие поэмы в прозе» и «Парижский сплин» французским поэтом Ш. Бодлером (1821—1867), которые представляли собой промежуточную художественную форму — поэтическое произведение по содержанию и прозаическое по форме, чем, собственно, и отличаются небольшие по форме произведения Егора Загребина «Белый зайчик», «Крапива», «Жаворонок», «Скворечники», «Белые лебеди» и т. д. Кстати, неслучайно, что многие из них перевёл на русский язык русский поэт Василий Глушков. Как и стихи Бодлера, стихи Загребина не имеют определенного порядка, если не говорить о циклах, их следует читать как мысли и рассказы в стиле потока сознания. Французский писатель и драматург Жан-Поль Сартр назвал эту литературно-художественную форму экзистенциальным взглядом на окружающее. Вот одна из них.

КАЧАЮТ МАТЬ

Гоняясь по маленькой чаще за белкой, ничего странного не заметил. Тогда было одно желание: не потерять из виду и поймать синевато-серую белку.

Белка — в рюкзаке. Теперь можно сесть на пенёк и немножко отдохнуть. Вот, когда так тихо сидишь, начинаешь понимать, как лес разговаривает. То там, то сям птица тоскливо запищит, рядом с веток, как бы с тяжёлым вздохом, падают комки снега, шепчутся не занесённые снегом длинные травы, стебли. Все голоса мне давно знакомы. Но что это, будто старый человек стонет? В погоне за белкой никаких человеческих следов не заметил. За дровами в этот дальний лес не ездят. А стоны слышны. Чего в лесу не бывает… Встав с пенька, взял ружьё и осторожно зашагал в сторону звука. Если хищник — надо напугать. Если человек — надо помочь дойти до дома. Чем ближе подхожу, тем стоны становятся громче. Вроде как старик стонет «ой-ёй, ой-йы». Наверное. Кто-то под дерево попал. Присмотрелся — ни старика, ни зверя нет. И следов не видать. А голос совсем рядом «ой-йы» стонет. «Что такое?» — отошёл в сторону, слушаю. Знали бы вы, что я увидел…

Засыхающую старую пихту ураган вместе с корнем хотел окончательно повалить, но сын и дочь, дети пихты, отстояли мать. Под голову как бы положили пуховую снежную подушку. Лежит пихта на руках-ветвях своих детей, а подует ветер, то как старый человек «оё-ёй» стонет. У корня много маленьких пихт. Это, наверное, уже её внучата.

Егор Загребин «Лебеди моего детства», 2008

Звоню заместителю председателя Союза писателей УР Аде Диевой, говорю, что вот ведь много лет знали и общались с Егором Егоровичем Загребиным и совершенно не задумывались, что общались не только прозаиком и драматургом, но и с поэтом.

А она отвечает: «Егор Егорович и начинал как поэт. Первые стихи школьником принёс в редакцию одной газеты, да его какой-то нерадивый работник редакции развернул обратно. С тех пор Загребин писал прозу и никому не рассказывал, что когда-то писал стихи. А стихи, смотри-ка, в прозу просочились!»

Теперь со всей уверенностью можно к той давней моей шутке про двух Егоров; Егора драматурга и Егора прозаика — добавить третьего Егора. Егора поэта. А может, это вовсе не шутка, а нешуточное озарение?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

4 июля 2022 года исполнится 85 лет со дня рождения удмуртского поэта, прозаика, драматурга, публициста, народного писателя Удмуртской Республики Егора Загребина.

2021, Сочи.

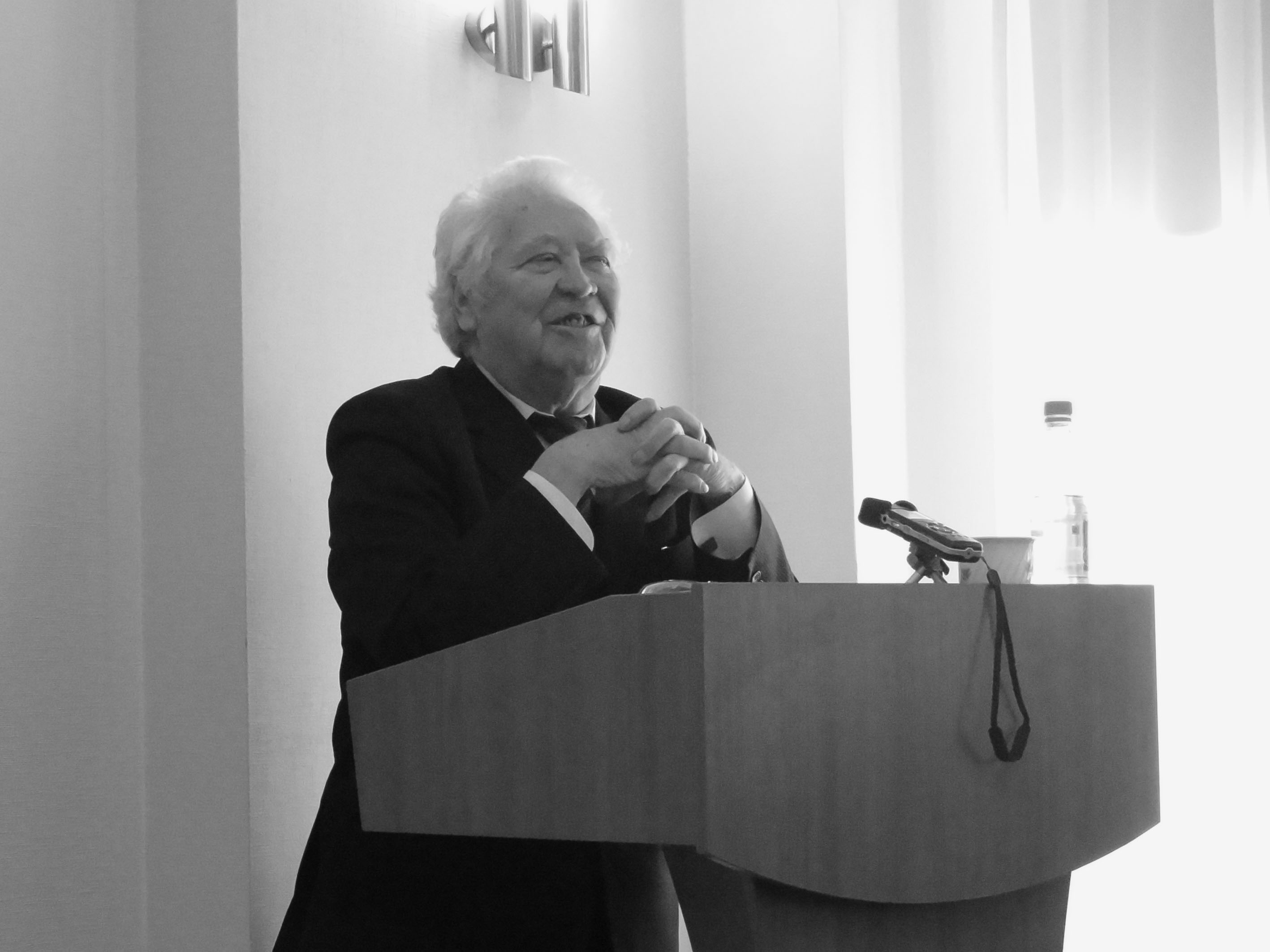

Фото автора

Свидетельство о публикации №224050800791