Масоны и дуэль Пушкина. Версия

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

В Санкт-Петербурге в музее-квартире Александра Сергеевича Пушкина на набережной реки Мойки 6 июня 2024 года состоятся возложение цветов и поэтические чтения. Также к юбилею поэта в Петербурге приурочили театральный фестиваль «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». В этом году программу откроет спектакль «Золотой петушок».

Отец и дядя Пушкина состояли в знаменитых масонских ложах. Сам будущий поэт читал масонские книги, которыми были уставлены все полки семейной библиотеки.

В 1821 году Александр Пушкин пишет в своём дневнике: «4 мая был принят в масоны».

В 1821 году, во время южной ссылки, Пушкин вступил в масонскую ложу «Овидий». В то время масонство было в моде. Впрочем, в 1822 году императором были запрещены все ложи.

Александр Сергеевич, как и все масоны, носил напёрсток на правом мизинце и трепетно заботился о том, чтобы его не обломить. Пётр Вяземский положил в гроб Пушкина перчатку — по масонской традиции.

В доказательство все бурно ссылаются на его дневниковую запись в 1821-ом переломном:

«4 мая был я принят в масоны»

//см. (Кульман Н. К истории масонства в России. Кишиневская ложа. - Журнал Мин. народного просвещения, 1907, с.341,346,350-351 (см. отд.изд., СПб., 1907). О масонстве и ложе "Овидий", №25, см. также: Пыпин П. Материалы для масонских лож. - Вестник Европы, 1872, кн.I, с.174-214; Семевский В. И. Декабристы-масоны. - Минувшие годы. 1908, март, с.165-170; его же, "Политические и общественные идеи декабристов". СПб., 1939; Щеголев П. Е. К истории Пушкинской масонской ложи. - В кн.: Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., 1931, с.271-285, Соколовская Т. Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия).

По версии В.И. Сахарова (без ссылки на источник!):

«… попытка юноши вступить в сентябре 1818 года в петербургскую ложу «Трех добродетелей», организацию насквозь политизированную, контролировавшуюся заговорщиками-декабристами <…> по не ясным пока причинам была неудачной». // см. САХАРОВ ВСЕВОЛОД. ЦАРСТВО АСТРЕИ. Сахаров В.И. Поэт и дети вдовы//

По версии Серкова А.И. по тому же событию:

« …поэт, оказывается, подал ещё 2 сентября 1818 г. заявление о приеме в столичную ложу «Трех Добродетелей», выразив желание баллотироваться туда, наряду с молодыми поэтами, будущими декабристами. Однако вскоре она приостановила работы из-за отбытия к месту службы ряда состоящих там офицеров»

//см. Серков А.И. «Пророк и мастер стула». Новое о масонстве Пушкина./Родина. 1997. №5//

Непредвзятые исследователи масонских архивов пишут:

«Материалов, подтверждающих приём в кишиневскую ложу А. С. Пушкина, генерала М. Ф. Орлова и майора К. А. Охотникова, не обнаружено». /см. Соловьёв Олег. Пушкин и бессарабская масонская ложа Овидий-25 (2004), Соловьёв Олег. Русские масоны. От Романовых до Березовского – 2004, Трубецкой Б.А. Я был масон в кишиневской ложе... 1990, Сахаров В.И. Поэт и дети вдовы, Соколовская Тира. Тайные архивы русских масонов – 2007, Серков А.И. История русского масонства. 1845-1945

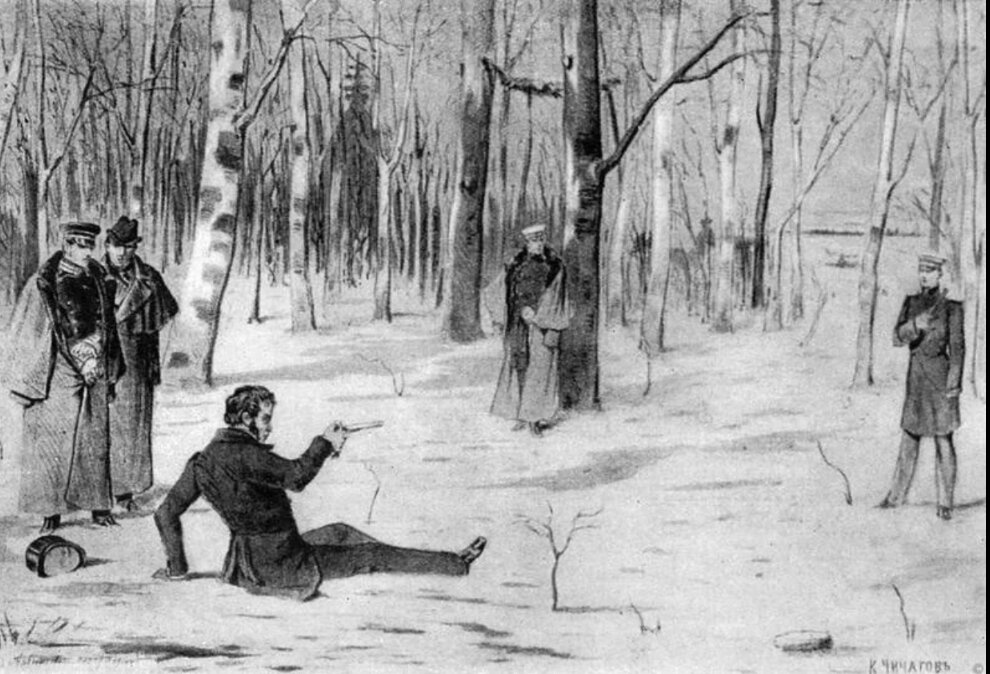

Поводом для дуэли стала супруга Пушкина Наталья Гончарова.

«Злые силы сделали Наталью Николаевну игрушкой и орудием своих чёрных планов. Если бы им не удалось использовать Натали, они нашли бы другой способ, но Пушкина они бы погубили», — объяснял масон ложи "Р. И. Е." Е. Грот.

Главную роль в убийстве великого поэта сыграл высокопоставленный член масонской ложи, нидерландский посланник в России барон Геккерн (старший). Орудием преступления стал поручик Дантес, который приходился барону приемным сыном. Последний стал ухаживать за женой Пушкина. Пошли грязные толки об их несуществующей связи. Слухи специально тиражировали, Пушкину дали обидное прозвище "Рогоносец ордена". Не выдержав нападок муж вынужден был защищать честь своей семьи и вызвал обидчика на дуэль.

Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард (28 ноября 1792 — 28 сентября 1884) — голландский дипломат.

Получил звание барона Первой Французской империи в 1813 году.

Приёмный отец Жоржа Дантеса.

После дуэли предположили, что жизнь Дантесу спасла пуговица. Мол, пуля отрикошетила.

Однако в 1938 году были сделаны выводы, что спасла жизнь Дантесу не пуговица, а кольчуга, которую Геккерн изготовил для Дантеса.

В. В. Вересаев напоминал о странном поведении барона перед дуэлью, когда он «униженно, чуть не на коленях упрашивал Пушкина отсрочить поединок на две недели», чтобы достать спасительную кольчугу.

Масоны щедро наградили убийцу за успешно выполненную задачу: масонская карьера Дантеса пошла вверх, а потом он переехал в Париж, где стал владельцем особняка на улице Сен-Жорж.

Многие факты о дуэли собрал в своей публикации автор сайта ГОЛ Валерий Полевиков.

Итак.

Пушкин жил в расцвет дуэльной культуры России и почти на все дуэли вызывал сам (25 раз!).

Способ выяснения отношений с помощью оружия и соревновательным путем зародился в Италии примерно в XIV веке. Тогда дуэли называли «боем в кустах», потому что они проходили в безлюдных местах. В течение 100 лет мода распространилась по всей Европе. В дуэлях участвовали в основном высшие слои общества – ради защиты чести.

Параллельно русская аристократия (бояре, дворяне, офицеры) не считала личную честь чем-то важным и необходимым для защиты оружием. Тогда было нормой подавать на обидчика жалобы и решать конфликты в суде.

На стыке XVIII и XIX веков мода на дуэли в Европе закончилась. В России, наоборот, вышла на пик. Тогда на русскую аристократию сильно влияла европейско-французская культура.

Западные авторы отмечали жестокость русских дуэлей и называли «узаконенным убийством». В Европе стрелялись на расстоянии примерно 25-35 шагов, в России – на 15-20. В Европе обычно обоюдный промах завершал дуэль, а честь противников считалась восстановленной. В России часто принимались условия «до решительного результата» – то есть до смерти.

Впервые закон о запрете дуэлей в России вышел в 1715 году при Петре I. Он предусматривал лишение чинов, конфискацию имущества и смертную казнь. Но тогда дуэли в России были относительно редкими.

Расцвет произошел в первой половине XIX века (хотя дуэли по-прежнему вне закона). Как раз во время жизни Пушкина. Он и его друзья были воспитаны во время Наполеоновских войн, пропитались той победой, перенимали европейские традиции и трепетно относились к защите чести.

Современники называли Пушкина задиристым и вспыльчивым. Его близкий лицейский друг Иван Пущин писал: «Пушкин с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. В нём была смесь излишней смелости c застенчивостью, и то и другое невпопад, что тем самым ему вредило. Главное, ему недоставало того, что называется тактом».

При этом люди из окружения отмечали доброту и гуманность Пушкина. Подтверждение характера – его дуэльная история.

Ещё чуть-чуть про дуэли. В начале XX века они стали популярным видом спорта во Франции. Использовались обычные пистолеты, но с патронами из воска и без порохового заряда. Участники надевали тяжелую защитную одежду и металлический шлем со стеклянным экраном. Сверху ; плащи с изображением человеческих органов. По попаданиям в рисунки начислялись очки.

На один год этот спорт даже стал олимпийским – на играх в Лондоне в 1908-м. Но потом дуэли посчитали слишком опасным соревнованием и исключили навсегда. Пуля летела со скоростью от 90 до 160 м/c – и могла травмировать даже сквозь защиту.

Мотивация дуэлянтов: жена, «рогоносец» и мужчина, у которого жил Дантес

В 30-е годы Пушкин жил в Петербурге. Он много (и нехотя) общался с аристократией, часто выходил в свет и сам принимал гостей. В 1834-1835 году (источники не сходятся) на одном из таких мероприятий Пушкин познакомился с Жоржем Шарлем Дантесом.

22-летний Дантес приехал из Франции в Россию в 1834 году и поступил на военную службу. Современники описывали его как жутко обаятельного, красивого, дерзкого и любящего светскую жизнь человека. Офицер Константин Данзас, друг Пушкина и его секундант на последней дуэли, говорил: «Дантес имеет какую-то врождённую способность нравиться всем с первого взгляда».

Дантесу приписывали много романов. Один из них – с Натальей Гончаровой (на тот момент Пушкиной). Нет точной информации, что именно было между Натальей и Дантесом – только слухи и догадки. Но почти все источники совпадают, что Дантес флиртовал с Пушкиной и пытался ухаживать.

Петербург забурлил слухами об их романе. Это раздражало Пушкина. Он перестал контактировать с Дантесом, а в ноябре-1836 получил издевательскую анонимную записку. Оттуда начался прямой конфликт Пушкина и Дантеса. Заголовок записки ; «Патент на звание рогоносца». Содержание:

«Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина коадъютером великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена».

Записка – явный намек на связь Натальи и Дантеса. Было много расследований и версий. Но написавшего никто не вычислил.

По почерку Пушкин решил, что это Луи Геккерн – голландский дипломат, который дружил и жил с Дантесом (как они познакомились – неизвестно). Именно Геккерн ввёл Дантеса в светское общество. А спустя два года жизни в России усыновил, и тот тоже стал бароном. Были три версии причины их тесной дружбы и усыновления:

Что они дальние родственники (историк Щеголев изучил родословную Дантеса и опроверг версию).

Что Дантес ; побочный сын Геккерна (подтверждающих фактов нет).

Что они находились в гомосексуальной связи* (подтверждают некоторые современники и друг Дантеса – князь Трубецкой). Пушкин в дневнике писал: «О том, что Дантес предается содомскому греху, стало известно мне первому, и я с радостью сделал эту новость достоянием общества».

Пушкин вызвал Дантеса на дуэль. Тот согласился. Но через неделю сделал предложение Екатерине Гончаровой – родной сестре Натальи. Екатерина, влюблённая в Дантеса, согласилась. Пушкин отозвал вызов.

При этом Пушкин не мирился с Дантесом и Геккерном, а только больше презирал их. Дантес продолжал ухаживать за Натальей, слухи и шутки об их связи не прекращались.

Переломный момент – 23 января, бал у графа Воронцова-Дашкова. Там Дантес вел себя вызывающе: оскорбительно подкалывал и свою жену Екатерину, и Наталью.

26 января 1837-го Пушкин отправил гневное письмо Луи Геккерну. Отрывок оттуда: «Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и ещё того менее – чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь».

Получив письмо, Геккерн в тот же день объявил Пушкину, что от его имени Дантес делает ему вызов. И что дуэль должна состояться в «кратчайший срок». Пушкин принял вызов.

Еще раз:

Главная причина ссоры – ухаживания Дантеса за женой Пушкина.

Открытый конфликт начался с анонимного письма, авторство которого до сих пор неизвестно.

Пушкин вызвал Дантеса, но сам отменил дуэль, потому что Дантес женился на сестре его жены.

Второй вызов сделал Луи Геккерн от имени Дантеса после письма Пушкина.

Дуэль состоялась на следующий день после вызова, 27 января. Место: пустырь возле Чёрной речки. Время: около 17:00. Погода: ясно, снег по колено, сильный ветер. Условия – смертельные:

Противники встают на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов от барьеров; расстояние между барьерами – 10 шагов.

Никому не дано преимущества первого выстрела. По знаку о начале дуэли противники идут друг на друга и могут стрелять с любого расстояния, ни в коем случае не переступая барьер.

После первого выстрела противникам нельзя менять место.

Если оба промахиваются, то дуэль начинается заново: противники становятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

О ходе дуэли рассказывали трое: Данзас (секундант Пушкина), Дантес и его секундант Оливье Д’Аршиак (сотрудник французского посольства).

Дуэль началась, когда Данзас дал сигнал, махнув шляпой. Дантес и Пушкин пошли друг на друга. Пушкин первый подошёл к барьеру и, остановившись, начал целиться. Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил первым (примерно с 11 шагов – 7 метров). Пуля попала Пушкину в живот. Он упал.

Секунданты подбежали к нему, Дантес стоял на месте. Пушкин сказал, что готов стрелять. При падении в его пистолет попал снег, поэтому Данзас подал ему другой. Дантес стоял боком, прикрыв грудь правой рукой.

Приподнявшись и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил. Дантес упал. Пушкин спросил, куда тот ранен, Дантес ответил: «Я думаю, что ранен в грудь». Пушкин крикнул: «Браво!». Дуэль закончилась.

Дантес ошибся: пуля попала ему в руку, которой он прикрывался, и только контузила грудь. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля раздробила кость верхней части ноги у соединения с тазом и глубоко вошла в живот.

Есть миф, что Дантеса спасла пуговица сюртука, в которую попала пуля. Но это не совсем так. Дантеса спасла стойка, потому что пуля попала в руку и не вошла в грудь. Плюс, пробив ткань сюртука, она ударила в пуговицу подтяжек, которая снизила силу удара, но не спасла от вхождения пули в грудь.

Пушкин взял Данзаса в секунданты за несколько часов до дуэли, поэтому тот не успел приготовиться. По дуэльному кодексу, секундант должен пригласить врача или хотя бы взять с собой лекарства. Но у Данзаса не было даже бинтов, чтобы перемотать рану.

Усугубило то, что Данзас повёз Пушкина домой, а не в госпиталь. Дорога заняла полтора часа, за это время Пушкин потерял много крови. Потом Данзас ещё около трёх часов искал врача – троих не было на месте.

Почти всё время после ранения Пушкин был в сознании и даже общался с посетителями. Но его мучили сильные боли, состояние было нестабильным. Врачи говорили, что шансов выжить очень мало.

Медицина того времени не умела лечить такое: ранение в живот не оперировали, а антибиотики, асептики и наркоз ещё не использовали.

Исследователи-хирурги считают, что Пушкин потерял около 40-50% крови – что на тот момент смертельно.

Через 46 часов после ранения Пушкин умер (29 января, в 14:45). Вскрытие проводили прямо в доме. Даль, участвовавший в процессе вскрытия, писал: «Пушкин умер, вероятно, от воспаления больших вен в соединении с воспалением кишок».

Прямо перед смертью Пушкин попросил, чтобы жена с рук покормила его морошкой (ягода). И ел с большим наслаждением, после каждой ложки говоря: «Ах, как это хорошо».

Узнав, что ранение смертельное, Пушкин надиктовал письмо императору Николаю I, в котором попросил прощение за нарушение закона и помилования секунданта Данзаса. Николай ответил, что прощает Пушкина и обещает позаботиться о его жене и детях (и сдержал обещание).

Наталья сильно переживала смерть мужа и заболела. После похорон уехала в фамильное имение к брату и вела тихую жизнь. Перед смертью Пушкин сказал ей: «Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека».

Она вышла замуж через семь лет за генерала Ланского – и от него родила ещё трёх дочерей. От первого брака с Пушкиным у неё осталось два сына и две дочери, которые прожили долго и умерли в XX веке.

Барон Луи Геккерн лишен офицерских патентов и выслан из России. Дантес ; тоже. Екатерина Гончарова уехала за ним во Францию, за шесть лет родила четырёх детей и умерла.

Дантес больше не женился, а после смерти Екатерины судился с её семьей, чтобы получить наследство, но проиграл. Он продолжал дружить с бароном Геккерном, который прожил до 93 лет (умер в 1884-м).

Постепенно Дантес построил мощную политическую карьеру: стал председателем Верхнего Рейна (департамент во Франции), потом мэром Сульца (его родной город). Наполеон III назначил его пожизненным сенатором. Еще Дантес получил звание офицера Почётного легиона.

За десять лет до смерти Дантес переехал в Сульц. Он умер в 83 года в своем поместье после продолжительной болезни, окруженный родными. Дантес считал, что дуэль с Пушкиным помогла ему, потому что в России его жизнь была бы менее успешной.

Дочь Леони-Шарлотта обожала русскую культуру и язык, знала стихотворения и некоторые главы прозы Пушкина наизусть. Она часто конфликтовала с отцом, не могла простить ему убийство Пушкина и в одной из ссор крикнула: «Ты убийца!» В итоге Леони попала в клинику для душевнобольных, где и умерла.

Праправнук Дантеса Лотер стал поэтом и издал сборник, посвящённый Пушкину – «Погибнуть вместе с Пушкиным». Сам он считает, что Дантес сделал всё, чтобы отказаться от дуэли.

В 1945 году писатель-историк Анри Труайя получил от внука Дантеса отрывки двух писем, которые хранились в семейном архиве. В них Дантес писал Луи Геккерну (тот находился на лечении за границей):

«Мой драгоценный друг, я, право, виноват, что не сразу ответил на два твоих добрых и забавных письма, но, видишь ли, ночью танцы, поутру манеж, а после полудня сон – вот мое бытие последние две недели и еще по меньшей мере столько же в будущем, но самое скверное – то, что я безумно влюблён! Да, безумно, ибо не знаю, куда преклонить голову. Я не назову тебе её, ведь письмо может затеряться, но вспомни самое прелестное создание в Петербурге, и ты узнаешь имя. Самое же ужасное в моём положении – что она также любит меня, но видеться мы не можем, до сего времени это немыслимо, ибо муж возмутительно ревнив.

Однако не ревнуй, мой драгоценный, и не злоупотреби моим доверием: ты-то останешься навсегда, что же до неё – время окажет своё действие и её изменит, так что ничто не будет напоминать мне ту, кого я так любил. Ну, а к тебе, мой драгоценный, меня привязывает каждый день всё сильнее, напоминая, что без тебя я был бы ничто».

Пушкин удалился от масонства не потому, что Александр I закрыл масонские ложи и запретил легальное существование масонства, а потому, что гадальщица на кофейной гуще Кирхгоф предсказала Пушкину гибель на 37-м году от «белой лошади, или белой головы, или белого человека (weisser Ross, weisser Kopf, weisser Mensch), которых и должен он опасаться». Так вспоминал С. А. Соболевский, друг Пушкина. И он же поинтересовался у него, почему тот отошёл от масонства и «не принадлежал ни к какому другому тайному обществу.

«Это всё-таки вследствие предсказания о белой голове, – отвечал мне Пушкин. – Разве ты не знаешь, что все филантропические и гуманитарные тайные общества, даже и само масонство, получили от Адама Вейсгаупта (…) Как же мне было приставать к ним? Weisskopf, Weisshaupt – одно и то же» (статья Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина»).

Если у многих поэтов есть пророческий дар, то, по всей видимости, Пушкин пророчески назвал имена своих убийц из масонской ложи и иллюминатов.

И вот очень важный момент.

Адам Вейсгаупт был основателем тайного ордена иллюминатов, а в клеветническом письме упоминается термин из практики иезуитов.

На этом основании ряд исследователей делает вывод о том, что покушение и убийство Пушкина на дуэли было организовано иезуитами. На самом деле роль иезуитов в российских делах двоякая: есть и отрицательное, но есть и положительное влияние.

Напомню, что император Павел I, этот "социалист на троне", как его называл эксперт по масонству Б. Башилов, оказывал определённую поддержку иезуитам.

Всё дело в том, что Вейсгаупт был одно время иезуитом, поэтому и появился этот термин.

Мировое Правительство, Новый Мировой Порядок, является пирамидой. Новое фараоновское рабство, где мы оставляем за собой страдание, ужасную драму быть основанием в этой пирамиде. И это план, который выполнялся в течение тысяч лет и находится на пороге своей тотальной реализации.

Именно поэтому американский доллар являет нам эту пирамиду, с большим открытым оком на её вершине. Это Великое Око, которое всё держит под контролем; это око вычислений, кибернетики, пластиковых денег, кредитных карт, электронной валюты, «клейма на теле», «без которого невозможно ни покупать, ни продавать». Это Око Великого Зверя Апокалипсиса. Это гипнотическое око психотроники и Прикрытие известного всем агента, действующего уже более века, целью которого является установление Нового Порядка: Соединённых Штатов Америки — о чём свидетельствует масонская печать на долларе.

Адам Вейсгаупт (Вайсхаупт) (нем. Adam Weishaupt, 6 февраля 1748, Ингольштадт — 18 ноября 1830, Гота) — баварский философ и писатель, основатель Ордена иллюминатов, тайного общества, ставившего перед собой просветительские и республиканские цели, профессор естественного и канонического права в университете города Ингольштадт (Бавария). Известный противник философии Иммануила Канта.

1 мая 1776 года Вейсгаупт создал Орден баварских иллюминатов. Все члены этого общества должны были сменить свои имена на классические античные. Так, Вейсгаупт стал Спартаком, фон Цвак — Катоном, маркиз де Констанца — Диомедом, Массенгаузен — Аяксом, Гертель — Марием, барон фон Шрекенштайн — Магометом, барон Меггенхофен — Суллой и так далее. Аналогичным образом все географические названия были заменены на античные. Аналогичная метаморфоза затронула и названия месяцев: димех, февраль — бенмех и так далее.

В 1777 году Адам Вейсгаупт в Мюнхене был посвящён в масонскую ложу «Теодор Доброго намерения».

По настоянию католического духовенства в (1784) году Баварский Курфюрст предпринял строгие меры против нового образования в виде Ордена иллюминатов, который вскоре был запрещён.

В 1785 г. Адам Вейсгаупт должен был оставить кафедру канонического права и переехать в город Регенсбург и затем в город Готу, где нашёл покровительство герцога Эрнста II, сочувствующего его идеям.

До конца жизни занимался пропагандой своих взглядов.

По всей видимости, обладая полнотой знаний о Пушкине, его биографии, отношений с декабристами особенно не стоит, что называется, заморачиваться на памфлете Абрама Терца "Прогулки с Пушкиным". Выступить с критикой, написать более ярко, интересно, ведь среди пушкинистов есть очень много талантливых авторов.

В моей коллекции книг есть и 8-й том из собрания сочинения Пушкина в девяти томах (М, 1962 год). Под общей редакцией Д.Д. Благого, С.М. Бонди, В.В. Виноградова, Ю.Р. Оксмана.

В нём опубликованы вместе с алфавитным указателем произведений А.С. Пушкина: "История Петра. Подготовительные тексты" и "Записки бригадира Моро-де-Бразе".

"История Петра I" это незавершённый труд пушкина, который дошёл до современного читателя в виде подготовительного текста. На основе него Пушкин предполагал, как он сам сказал незадолго до смерти, написать свою "историю петра" "в год или в течение полугода" и затем "исправлять по документам".

После смерти Пушкина рукопись была запрещена Николаем I, затем затеряна и обнаружена только после революционных событий 1917 года.

П.Я. Чаадаев 25 мая 1836 г. писал из Москвы А.И. Тургеневу, что "Пушкин очень занят своим Петром Великим" (Сочинения и письма П.Я. Чаадаева, т.2, М.1914, стр. 205). В конце декабря 1836 г. сам Пушкин сообщал, что "Пётр Великий" отнимает у него "много времени".

Изучать материалы Петровской эпохи он продолжал до последних дней своей жизни: в январе 1837 г. А.И. Тургенев ознакомил Пушкина с извлечениями из парижских архивов и привезёнными им - в копиях - донесениями французских ппослов при дворе Петра I и его преемников. С этими архивными материалами Пушкин ознакомился последний раз накануне дуэли.

Работа над "Историей Петра" была в эти годы, по свидетельству поэта, его важнейшим трудом.

За неделю до смерти поэт в разговоре с П.А. Плетнёвым сознавался, однако, что "Историю Петра покеа нельзя писать, то есть, - пояснил он, - её не позволят печатать". Тем не менее Пушкин, по свидетельству упомянутого уже А.Н. Вульфа, "располагал поплатиться за дуэль лишь новою ссылкой в Михайловское... и там-то, на свободе предполагал заняться составлением истории Петра Великого" (Сб. "Пушкин в воспоминаниях современников", 1936, стр. 311).

Брат царя, Михаил, утверждал в декабре 1836 г. - ещё при жизни поэта (который беседовал с ним о Петре), что "Пушкин недостаточно воздаёт должное Петру Великому, что его точка зрения ложна, что он рассматривает его, скорее, как сильного человека, чем как творческого гения" (Сб. "Пушкин в письмах Карамзиных", АН СССР, 1960, стр. 372).

Войной Петра со Швецией решался, как не однажды указывал Пушкин, вопрос о государственном существовании России: в подготовительном тексте своей "Истории" он подчёркивал, что в ответ на мирные предложения Петра - за полтора года до Полтавы - "министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное русское войско и разделить Россию на малые княжества". В стихотворении "Пир Петра I", написанном в том же 1835 г., что и подготовительный текст его "Истории", поэт сказал, что Полтавской победой Пётр "спас жизнь" своей державы.

Совершённый Петром переворот Пушкин называл "революцией" в своих исторических заметках, относящихся к началу 1830-х гг., он писал: "Пётр I - одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)".

"До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы её упрочить", - заметил Пушкин 10 октября 1836 г. в письме к Чаадаеву.

Говоря о пребывании Петра в Париже в 1717 г., Пушкин ссылается в своей "Истории" на книги Вольтера, Дюкло - французского историографа XVIII в., и историка Лемонте, которого ещё в 1824 г. назвал "гением XIX столетия".

Написанную Вольтером "Историю России в царствование Петра Великого" и его "Историю Карла XII" Пушкин изучал очень тщательно. Они входили в состав 42-томного издания сочинений Вольтера, принадлежавшего поэту.

Из числа других иностранных сочинений о царствовании Петра следует назвать шеститомную "Историю Петра Великого" Бергмана, на которую Пушкин ссылается в своей рукописи, касаясь заговора Цыклера. В своём экземпляре "Истории" Бергмана Пушкин разрезал страницы, посвящённые казни стрельцов, измене Мазепы, Прутскому походу Петра, делу царевича Алексея, - то есть разделы, говорящие о событиях, часто замалчивавшихся или исказавшихся в то время официозной историографией.

Избранные цитаты

Доходы питейные, соляные и таможенные издревле принадлежали казне. - Пётр пресёк копмчество, воровство в соляных промыслах, потаённый провоз etc. Он умножил доходы отпуском в Европу, в Персию и Китай казённых товаров.

Пётр замышлял о соединении Чёрного моря с Каспийским - и предпринял уже ту работу.

При императрице Анне Иоанновне академик Крафт был дополнительным её астрологом. Сохранилось в календаре 1730 года его предсказание о вскрытии Невы 9-го апреля (что и сбылось).

Пётр родился в Москве в 7180 г., мая 30 (1672).

Пётр был чрезвычайно доволен - и на другой день, когда на приглашение его ехать на соколиную охоту господа отказались, он сказал им: "Знайте, что царю подобает быть воином, а охота есть занятие холопское".

1684 г., мая 14. Посольство от цесаря Леопольда.

Целью оного было склонить Россию на войну с Турцией. Отвечали, что заключённого царём Феодором 20-летнего мира нельзя нарушить и что Россия ничего не может предпринять, пока Польша не отречётся от своих притязаний на Смоленск, Киев и всю Украйну и не заключит вечного мира.

1684 г., июня 1-го и 2-го Пётр осматривал патриаршую библиотеку. Нашед оную в большом беспорядке, он прогневался на патриарха и вышел от него, не сказав ему ни слова.

Патриарх прибегнул к посредничеству царя Иоанна. Пётр повелел библиотеку привести в порядок и отдал её, сделав ей опись, на хранение Зотову, за царской печатью.

Китайский император Кан-Хий прислал государям грамоту с мирными предложениями.

Щегловитый после нескольких ударов кнутом во всём признался и подал свои показания на письме за своею рукою. Пред сим признанием просил он, чтобы велели его накормить. Он и двое его помощников (?) были колесованы; прочим отрезали язык, других ссылали. Из них Обросим Петров, когда вели на казнь, кромко винился перед народом, увещевая всех научиться от его примера.

Князь Голицын приведён был в Троицкий монастырь. Его не допустили до царя. На крыльце, в присутствии боярина Стрешнева, прочтены ему его вины, за которые он и сын его лишены боярства и имения и сосланы в недальние города. После, однако, сосланы они в Сибирь, в Пустозерск, потом переведены на Мезень, после же на Пинег, где старый князь умер, а сын его наконец прощён. Боярин Леонтий Романович Неплюев был точно так же.

Голиков добавляет следующие подробности и объяснения:

8 июня (в день крестного хода) голова Стрелецкого приказа сокольничий (Щегловитый) с стрелецкими полковниками и другими чиновниками - Оброською Петровым, Кузькою Черным, Сенькою Резановым, Ивашкою Муромцевым, Демкою Лаврентьевым, Мишкою Чечеткою, Микиткою Евдокимовым, Егоркою Романовым - собрались и начали заговор.

Злодеи думали умертвить государя во время пожара. Щегловитый и Обросим Петров на то и покусились.

В сие время Петр назначил 35 боярских и дворянских детей, которых и отослал в чужие края для научению инженерству, корабельному искусству, архитектуре и другим наукам.

Информация к размышлению

Серьёзное заявление сделал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Владимир Соловьёв. "Версии о том, что после казни головы Николая II и его супруги были отделены, привезены в Кремль и хранились где-то в кремлевских сейфах - это всё не более чем миф", - сказал официальный представитель СКР.

Напомню,что после злодейского убийства царской семьи на стенах ипатьевского дома были обнаружены каббалистические надписи. Одна из них была стихами из Гейне,немного видоизменёнными,гласившей, что "здесь по приказу тайных сил принесён в жертву Белый Царь,об этом извещаются все народы".

Отрезание голов издревле используется в оккультных ритуалах иллюминатов и масонов. Череп играет для таких обществ особое мистическое значение.

Поэтому, высказывание следователя-криминалиста Владимира Соловьёва ставит знак вопроса над ритуальным характером убийства царской семьи, которое не вызывает сомнения у большинства патриотических исследователей. Автор этих строк, расследуя антироссийскую деятельность иллюминатской ложи Пропаганда2, склонен считать, что её российский секретный алтарь для ритуальных жертвоприношений находится в подземелье Зиккурата на Красной площади. Именно в это подземелье и были привезены отрезанные головы царской семьи. Алтарь функционирует и по сей день под управлением нового Франкенштейна, который из человеческих органов сооружает искусственное существо для обретения алхимической тайны бессмертия (об опытах оккультного характера написал в одном из своих произведений Олег Шишкин).

Странным образом с оглашением результатов экспертизы совпало осквернение могилы Моисея Урицкого в Петербурге.10 ноября около 23 часов на могильной плите председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого была обнаружена надпись «Палач», выполненная чёрной краской.

"Дом Романовых ожидает окончания всех расследований и экспертиз относительно подлинности останков последнего российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны",- сказал директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов, комментируя заявление СК РФ о том, что последняя проведенная экспертиза указала на подлинность этих останков.

"Это очередной этап экспертизы, она ещё будет проводиться дальше. Сейчас планируется вскрытие гробницы императора Александра III для того, чтобы сравнить предполагаемые останки, которые приписываются императору Николаю II, с несомненными останками его отца, и только по завершении всех экспертиз мы можем подвести итог", — сказал Закатов.

Он отметил, что для потомков Романовых "здесь решающее слово скажет церковь, потому что именно для церкви важно, чтобы не было никаких сомнений". "Признавая екатеринбургские останки принадлежащими царской семье, она автоматически признает их мощами, которым надлежит воздавать поклонение в соответствии с традициями и установлениями Православной церкви", — пояснил собеседник агентства.

"Так что не стоит спешить с какими-то заявлениями, окончательный результат будет несколько позднее. Если Церковь согласится и найдет достаточные основания, чтобы признать эти останки, тогда состоится церемония во время, согласованное между государственными учреждениями и священноначалием церкви", — сказал Закатов.

Он подчеркнул, что "Дом Романовых в лице его главы, великой княгини Марии Владимировны, полностью солидарен с Русской Православной Церковью, приветствует то, что возобновлены расследования, экспертизы, и ждет результатов".

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Завершён первый этап новой экспертизы по делу о гибели царской семьи, исследования подтвердили подлинность черепов последнего российского императора Николая II и его супруги Александры. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК России Владимир Соловьёв.

"На данном этапе перед нами стояла задача идентификации черепов Николая II и Александры Федоровны. Исследования подтвердили подлинность. В этом поставлена точка", - сказал он.

Генетические исследования останков Николая II и его супруги подтвердили, что черепа и скелеты принадлежат одним и тем же людям.

"В этом были сомнения, в частности, у некоторых представителей Русской православной церкви. Версии о том, что после казни головы Николая II и его супруги были отделены, привезены в Кремль и хранились где-то в кремлевских сейфах - это все не более чем миф", - сказал представитель СКР.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что подлинность останков Николая II подтверждена по митохондриальной ДНК. "Это геном, который передается по женской линии от матери. Предстоит еще более сложная экспертиза - подтверждение по отцовской линии, по линии Александра III и Александра II", - сказал представитель СКР.

Сравнение генетических материалов Николая II и его супруги с генетическим материалом цесаревича Алексея и великой княжны Марии будет проводиться документально, поскольку по ним есть заключение от предыдущей экспертизы.

В свою очередь глава Госархива РФ Сергей Мироненко, который входит в состав рабочей группы правительства РФ, сообщил, что церемония захоронения останков царевича Алексея и великой княжны Марии может состояться в феврале.

Следующий этап генетических исследований предполагает вскрытие усыпальницы императора Александра III, эксгумацию останков и установление его генотипа.

"Ещё один этап - выявление гемофилии в останках Александры Федоровны, ее дочерей и цесаревича Алексея. Плюс предстоит завершить исследование крови на одежде императора Александра II, который погиб в 1881 году", - сказал он.

Уголовное дело о гибели последнего российского императора и его семьи, как ожидается, будет закрыто в начале 2016 года.

Расследование гибели Романовых

СКР завершил расследование уголовного дела о гибели семьи Николая II в январе 2011 года, признав останки, найденные под Екатеринбургом, подлинными.

РПЦ и некоторые потомки Романовых считают, что пока подлинность останков царской семьи не доказана. Они рассчитывают, что точку в дискуссии поставит новое исследование.

Государственные эксперты уверены в подлинности останков - как захороненных в родовой усыпальнице Романовых в Санкт-Петербурге, так и хранящихся в Госархиве РФ.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его 46-летней супруге Александре Федоровне, их дочерям - 22-летней Ольге, 21-летней Татьяне, 17-летней Анастасии, а также лицам из их окружения - 53-летнему Евгению Боткину, 40-летней Анне Демидовой, 62-летнему Алоизию Труппу и 48-летнему Ивану Харитонову.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Дом Романовых заявил, что поддержит проведение церемонии захоронения двух детей последнего российского императора Николая Второго в родовой усыпальнице в Санкт-Петербурге, если новая генетическая экспертиза будет полноценной и Русская православная церковь признает подлинность екатеринбургских останков.

Другие потомки - из "Объединения членов семьи Романовых" - в подлинность царских останков верят.

*международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Свидетельство о публикации №224060600079