Один из числа тех.. , или папин подарок! с 1-20 гл

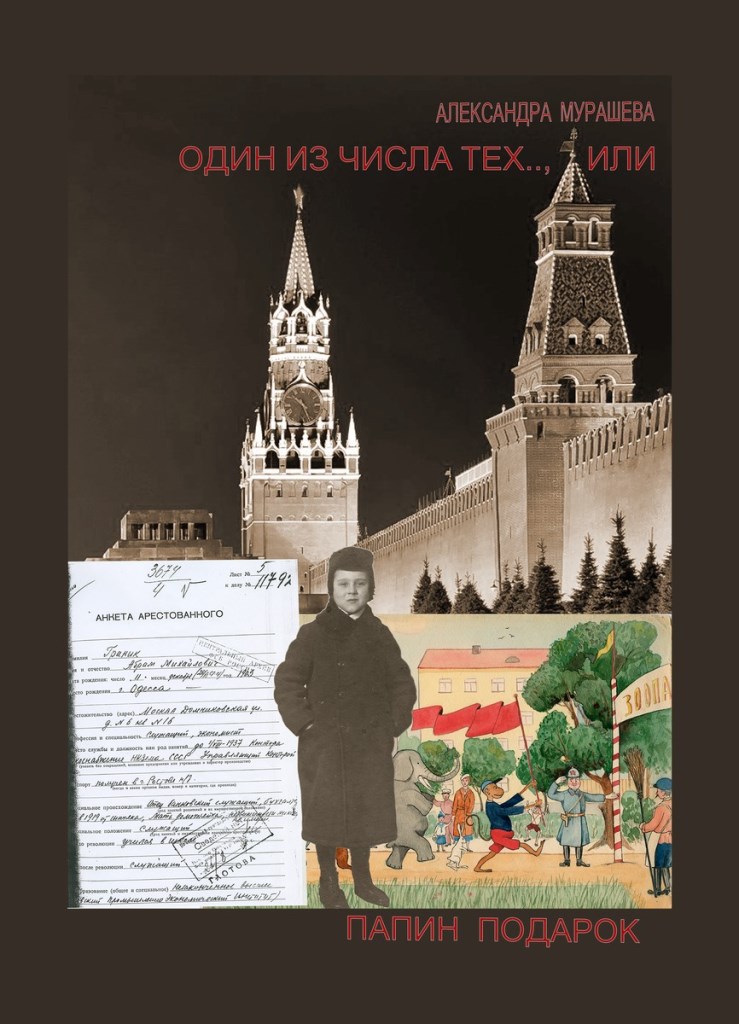

«Один из числа тех..., или Папин подарок!» - это историческая повесть с элементами художественной литературы, основанная на реальных событиях. Но это не мемуары, но и не вымысел. Это честный, лишенный фальши и патетики рассказ очевидца об аресте родителей, выживании, о войне, эвакуации, победе, послевоенном времени и о борьбе. Поэтому «Один из числа тех.., или Папин подарок!» охватывает события за восемьдесят лет, уходя корнями в трагический 37-ой год и по наши дни, рассказ о событиях, фактах, людях, об эпохе и времени! Эта автобиографическая повесть, история жизни одной семьи, чья судьба была неразделимо связана историей Москвы и страны.

Это рассказ об одном из тех… невинно осужденных, отце маленького мальчика Вадика, который оставил в подарок сыну папку с рисунками про обезьянку. И даже в самые трагические минуты своей жизни – в тюрьме перед допросом, он думал о том, что один рисунок остался недорисованным. Этим рисункам, суждено было сыграть главную роль в жизни мальчика, и стать ярким свидетельством жизни его отца, который был репрессирован и расстрелян. Александра Мурашева.

ОДИН ИЗ ЧИСЛА ТЕХ.., или ПАПИН ПОДАРОК!

(историко-биографическая повесть)

с 1-20 главы.

Пролог.

…- Что стоишь, товарищ? Садись. В ногах правды нет… - Услышал Абрам Михайлович Граник и пристально посмотрел в сторону.

В углу на нарах сидел человек с небрежно перевязанной головой. Было мрачно и холодно. Тусклый свет падал через решетку и едва освещал камеру. Народу было немного. Все молчали… Не было стонов. Не было жалоб. Какая-то зловещая тишина, повисшая в воздухе тяжесть и полная неизвестность. И из-за этого, доносившиеся откуда-то из коридоров крики и вопли, становились все яснее и яснее. Народ только тяжело вздыхал и продолжать молчать…

И вдруг, эту звенящую тишину прервал хриплый голос:

- Ободном жалею, что не увижу, как яблоки в саду поспевают. Первый раз этой весной яблони цвели, да так дружно!

- А я жалею, что не увижу своего первенца, - это говорил совсем молодой парень в военной гимнастерке, - Вот-вот жена должна родить.

- А я, что мать с отцом больше не обниму и не скажу им – спасибо родные за все…

- А я жалею…, если не выйду от сюда, что рисунок не дорисовал…, - тяжело вздохнув произнес Абрам Михайлович.

- Э…, браток, да ты о чем? – с удивлением спросил кто-то и Абрам Михайлович заметил некое удивление на лицах собеседников.

- Сыну в подарок, я рисовал историю в картинках про зверей из Московского зоопарка, - начал рассказывать он не спеша, - Сын товарищи у меня, такой славный! Вадик зовут…Очень в зоопарк любит ходить. Вот я ему и рисовал веселые рисунки. То звери путешествуют на автобусе по Москве, то на воздушном шаре, а то спортом занимаются и на трубах играют. И везде главный герой шимпанзе Макарка – чемпион из зоопарка! – от услышанного в камере раздался дружный смех, и народ невольно оживился.

- Ну ты даешь товарищ! Рассмешил…

- Да, вот только один рисунок, как звери в магазине конфеты покупают, дорисовать не успел…, - с сожалением и печалью произнес Абрам Михайлович.

- Ничего…твой сын дорисует. Сколько ему сейчас?

- Уже четыре с половиной…

- А не сын, так внуки твои, - кто-то сказал, - Главное – память сыну останется от тебя…

В этот момент дверь с грохотом в камеру открылась и раздался голос:

- Граник, на допрос…Руки за спину. Не разговаривать.

Абрам Михайлович встал. Медленно подошел к двери и обернулся. В жуткой тишине, несколько пар глаз пристально и с сочувствием смотрели на него из мрака камеры:

- Ну…, удачи…Товарищ…,

И дверь с грохотом захлопнулась…

1 глава. "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! или ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА…"

Давным-давно, в старой Москве, по которой звеня своими колокольчиками ездили трамваи и даже двухэтажные троллейбусы, жил - был я - мальчик Вадик. Шел 1937 год.

За окном звенела капель, щебетали птицы без умолку и светило яркое солнышко. Вся Москва, умываясь солнцем, проснулась от зимней спячки, и сверкала, как новая! И сегодня, в этот замечательный день в четверг, 15 апреля 1937 года, у меня день рождения! Я родился весной, я весенний мальчик!

И через три дня в воскресение, к нам на Домниковку, придут все наши родственники живущие в Москве, что бы поздравлять меня и моих родителей!

И вот настало воскресенье - 18 апреля! С самого утра в нашей квартире суета и переполох, пахнет пирогами и жареным мясом. Играет патефон на всю квартиру - «Утомлённое солнце…» Мои бабушки Екатерина Лукьяновна Красовская – бабушка по линии мамы, Зинаида Абрамовна – бабушка по линии папы, мама – Нина Борисовна Граник и мой папа Абрам Михайлович Граник, готовят угощения и накрывают большой праздничный стол. Мы ждем гостей!

Мне, исполнилось 4 года. Я уже говорил, слышал и все понимал, видел и запоминал. И это день рождения я запомнил на всю жизнь. Потому что, тогда еще никто не знал, что эта встреча стала последней, когда собралась вся наша семья вместе.

…А пока, - звонок в дверь, и первые гости на пороге!

Это приехала семья Потиевских – двоюродная сестра моего папы Евгения Мироновна с мужем Леонидом Исааковичем, и сыном Володей, моим троюродным братом. Именно тетя Женя всегда говорила, что опаздывать в гости не прилично, и они приезжали раньше всех.

Сразу стало шумно. Все радостно приветствовали друг друга и громко смеялись! Но снова звонок, и на пороге с большими цветными коробками в руках - родная сестра моей бабушки Зины, моя двоюродная бабушка - Анна Абрамовна Айнгорн. А с ней ее младшая дочь - Софья Мироновна Гольдина (Евгения Мироновна Потиевская ее старшая дочь), моя вторая двоюродная тетя и моя троюродная сестра Теодора. И опять звонок…

Так гости все приходили и приходили. А я гордо стоял рядом с папой и мамой, и улыбался! На мне был синий матросский костюм и лаковые черные ботинки. И даря мне подарки все говорили: - «Какой красивый мальчик!», «Как ты вырос, Вадик!», «А на кого он похож? На маму или на папу? Собственно мне, было все равно на кого я похож, потому что я любил их обоих одинаково. Меня интересовали подарки. И получив их от всех, я погрузился в процесс открывания коробок, и стал на какое-то время невидимкой. Ведь так хотелось поскорее узнать, что же мне подарили?

Как и все мальчишки, я любил жестяные машинки и трактора. Но 1937 году - это были весьма дорогие игрушки, и не каждый мог себе позволить подарить ребенку такую роскошь. Поэтому помню, что мне подарили только один трактор. Но зато какой! Синий, блестящий и с большими жёлтыми колесами и маленьким прицепом! Я трепетно прижимал его к себе, и никому не давал даже посмотреть. Однако, мой интерес к трактору сразу ослаб, когда я увидел три большие цветные коробки с настольными играми! Помню, это была военная игра «Красные и белые», потом про какие-то заводы с фабриками, и еще, моя любимая, про путешествие зверей. Именно игры-путешествия, где с помощью фишек нужно было куда-то пойти и что-то найти, я обожал больше всего! Путешествуя, я так много себе представлял и фантазировал! Что сидеть за игрой, в свои четыре года, мог часами.

А еще мне подарили две коробки «домино», в которое потом я играл со всеми, кто жил в нашей большой коммунальной квартире. Одно домино - детское с картинками, а другое было, самое настоящее – для взрослых! И этому подарку, я особенно радовался!

Конечно я мечтал, чтобы мне подарили железную дорогу, но она была вообще из области нереального подарка. Наверное поэтому, папа мне сам и нарисовал, смешной поезд со зверюшками и назвал его «ЖД имени Вадика». Он вообще любил воплощать все мои детские мечты через рисунки. И дарить их мне. Каким-то чудным образом понимая меня лучше всех.

Но был один подарок необычный! И особенно мне запомнился. Это был «Полный набор химикатов» для опытов юному химику, который мне принес мой троюродный брат, ученик 6-го класса Володя Потиевский.

- Ты, что принес маленькому в подарок -то?! – смеясь и наперебой, начали говорить все гости Володе.

- Ну, нужно же было догадаться, четырех летнему мальчику, подарить такое?!

А Володька, ни капли не смущаясь утвердительно ответил:

- Ничего, сейчас рано, зато потом пригодится! Пусть развивает любознательность, как я!

И все взрослые рассмеялись, а моя бабушка Екатерина Лукьяновна, поспешила забрать этот подарок с химикатами у меня из рук, и со словами: - «Пусть полежит до хороших времен», скрылась за дверью.

Я же, с надаренными игрушками уселся играть прямо на полу, у праздничного стола. Благо мне никто не мешал и игрушки не отбирал. Гости и родители только громко умилялись глядя на меня: - «Какой милый ребенок!»

Было шумно, весело и громко! Мои родственники поднимали тосты и желали нам, и желали! Родителям всего хорошего и долгих лет жизни, а мне, непременно, что бы я рос умным, красивым и здоровым. А еще желали, чтобы в будущем, я обязательно стал большим начальником, как мой папа! И всегда, и во всем брал с него пример!

Не знаю, хотел ли я быть большим начальником или не хотел, меня пока это все мало занимало. А вот то, что я мечтал путешествовать, и на воздушном шаре, и на поезде, и на самолете – это было пожалуй на тот момент самым для меня главным! И вдруг кто-то спросил:

- Ниночка, а в честь кого назвали Вадика Вадиком?

- Имя выбирала моя мама – Екатерина Лукьяновна. У нее и спросите, - спокойно ответила мама и посмотрев на моего отца, добавила, - Нам с мужем оно понравилось! Мам, расскажи, как ты имя нашла для внука?

- Я взяла святцы и начала смотреть какое имя для мальчиков ближе всего к дате рождения. И на 22 апреля нашла имя - Вадим. Решила узнать, что же оно означает, - рассказывала бабушка.

- А зачем? Неужели это так важно? - не понимали гости.

- Очень важно. Ведь имя – это и судьба человека, и его характер! И прочитав, я узнала, что по одной из версий, имя произошло от древнеславянского слова «вадить», что в переводе означает «манить», «привлекать». И тогда имя Вадим означает «имеющий привлекательность» или «зовущий». Мне такое объяснение понравилось, да и ко дню рождения внука, по святцам, имя Вадим было ближайшим. Так и порешили, что будет у нас Вадим Абрамович!

Внимательно слушая бабушку, так я узнал, что с древнеславянского я «имеющий привлекательность»! Что ж, пожалуй хорошо. Мне нравится! Я видел, как счастливы мои родители! Сегодня они были вместе, что было крайне редко. Как веселы и довольны мои бабушки, а главное наши гости! И мне запомнился этот день, как самый шумный, громкий и яркий!

Но вот что я совсем не помню, так это папин подарок. Рисунки не были игрушками, а железный поезд, был не настоящий, а нарисованный. Поэтому тогда мне были они не интересны. И папа убрал папку с рисунками в своем кабинете, но ни капли не обиделся на меня. Потом, мне рассказывала бабушка, что он часто говорил: «Не надо обижаться и расстраиваться по пустякам». Наверное, он просто знал, что его подарок я оценю позже, когда вырасту и повзрослею.

2 глава. "СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА…"

День рождения, лично для меня, подошло к концу. Довольного и очень уставшего бабушка отнесла меня в кроватку. И помахав всем на прощание и прижимая свой синий трактор, я покинул наших громких гостей. Засыпая, я лежал и думал, что какой же я счастливый мальчик! И как здорово придумали мои родители, справить мой день рождения. Просто они у меня были удивительные!

Мой отец, Абрам Моисеевич Граник, родился в 1903 году в городе Одессе в небогатой еврейской семье простых служащих. Не знаю каким образом, но позже отчество моего отца изменилось. И вместо Моисеевича – он стал Абрамом Михайловичем. Отец, несмотря на свой довольно молодой возраст, в 1920 году вступает в партию и даже принимает небольшое участие в гражданской войне в районе Одессы, где он был, по воспоминаниям его мамы, моей покойной бабушки Зинаиды Абрамовны, комендантом небольшой железнодорожной станции. И «сидел там с наганом», - все, что она могла мне про это рассказать.

Конечно, это эпизодический случай, но при поступлении отца в Московскую Академию народного хозяйства, сыграл главную роль. В этот период жизни происходит важное событие!

Однажды в 1926 году, мой отец приехал во Владикавказ в очередную командировку. И в это же самое время, моя мама приехала к себе домой на каникулы. И как уж так получилось, но провидению было угодно, чтобы они встретились. Мой отец, знакомится с моею матерью, Ниной Борисовной Красовской (девичья фамилия). В молодости мама была просто красавицей, и он начинает за ней ухаживать. Мама отвечает ему взаимностью, и 2 июля 1927 года мои родители поженились в Куйбышевском Загсе в Москве. Ох, и веселой была их свадьба, рассказывала мне бабушка.

Будучи младше моего отца на два года, моя мать родилась 8 ноября 1905 году в Таганроге. Она была старшим ребенком в семье, в которой еще было два младших брата Витя и Митя. И сразу после окончания школы и музыкального училища во Владикавказе, уехала в Москву и поступила в Четвертый государственный музыкальный техникум имени братьев Антона и Николая Рубинштейна (ныне Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского), на фортепианное отделение. Ее педагогами стали – известный русский пианист и композитор Александр Борисович Гольденвейзер и известный дирижер, композитор и пианист Дмитрий Борисович Кабалевский.

После свадьбы они проживали какое-то время в Москве. Мать заканчивала учебу в своем музыкальном училище, а отец уже работал в Наркомате земледелия СССР. Он быстро продвигался по службе.

В ноябре 1932 года при формировании Украинского Наркомата земледелия во главе с Наркомом А.В. Одинцовым, мой отец был назначен II-м заместителем Наркома по снабжению. И семья переехала в г. Харьков.

А 15 апреля 1933 в нашей семье произошло большое событие – родился долгожданный ребенок, то есть – я! Но я вам уже рассказывал, про мой не забываемый день рождения. А тогда, к нам из Владикавказа по вызову, приехала моя бабушка по линии мамы – Екатерина Лукьяновна. Оставив своего 2-го мужа Анненкова, чтобы помогать маме со мной. Ведь мама практически сразу вышла на работу, и бабушка встала полностью на хозяйство. Но пока она ехала в Харьков, ее муж Константин Митрофанович Анненков скончался. И все вещи из Владикавказа бабушка позже перевезла к нам в Харьков. Поскольку у нас была очень большая квартира. И осталась с нами жить.

В конце 1933 года А.В. Одинцов был назначен начальником Земельного Управления Азово – Черноморского края, и предложил отцу переехать в Ростов. Отец согласился, и семья снова переехала. А мы с бабушкой временно остались в Харькове. Но уже в конце апреля 1936 года отец по отзыву Наркома земледелия СССР М.А. Чернова, из Азово-Черноморского края, был переведен в Москву. И назначен управляющим Конторой Хлобкоснаба Наркомата земледелия СССР.

В Москве наша семья стала жить в квартире, которую мой отец получил на свою маму, мою бабушку Зинаиду Абрамовну, по адресу: улица Домниковская, д.6, кв.16. В 2-х смежных комнатах 5-и комнатной коммунальной квартиры, нас проживало 6 человек: бабушка по отцу со своим мужем, моя бабушка по линии мамы, и мы – папа, мама и я! Жили очень тесно, но дружно!

Бабушки постоянно готовили что-то вкусненькое, а родители безумно много работали. Практически я их никогда не видел. Разве, что по воскресеньям. В общем все хозяйство включая меня, было в руках бабушек.

А они находились в постоянном противоречии между собой. И тому была одна причина – это я! Одна бабушка, сражалась с другой, за мое здоровое питание!

Бабушка Зина в основном подкармливала меня. Кухни у нас были разные, и каждая бабушка готовила по своему. В связи с этим, бабушка Катя считала, что вся пища, которую готовит баба Зина чрезвычайно жирная и вредная, и четырехлетнему ребенку противопоказана. А бабушка Зина доказывала обратное, и между ними на эту тему был постоянный спор:

- Зина, дорогая, ты опять Вадику дала жирный коржик?!Я же просила не давать. Ну пойми ты, пожалуйста, что Вадику жирное есть рано и вредно!

А бабушка по линии папы обожала готовить эти коржики, в которых было половину сливочного масла, а половину муки. И выпекая их, со словами: - «Ешь Вадик, пока горяченькие», ухитрялась меня ими накормить. И конечно после этого у меня болел живот. Я плакал, а бабушка Катя бежала к бабушке Зине и выговаривала:

- Опять вы накормили бедного ребенка чем попало! – возмущалась она, и начинала отпаивать меня «бактериофагом». А уж если совсем были плохи мои дела, то в ход шла, мне ненавистная «касторка». Бабушка наливала ее в большую ложку и со словами: - «Пей внучек, не будешь есть всякую дрянь», заталкивая ее в меня. А я отказывался. Меня все уговаривали. И поди-ка ты ее проглоти, когда она тягучая, вонючая и не глотается. Но с бабушкой Катей лучше было не спорить! И я пил. А потом бабушка по линии мамы готовила мне диетические супы, восстанавливая меня после переедания коржиков.

Так мы и жили. Ждали новую большую квартиру и строили планы на будущее. Родители работали. Папа в Наркомате земледелия СССР, мама – пианисткой-аккомпаниатором в Клубе Центрального Универмага Наркома Внуторга и в мастерской Мосэстрады, а бабушки мной занимались. И ничего не предвещало беды.

3 глава. "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, или «ЭЛИТА ДОМНИКОВКИ»!"

Тем временем, наша коммунальная квартира, напоминала мне жужжащий улей, а иногда бурлящий котел! Но тогда все так жили, и еще гордились, что живут в Москве, и на отдельной жилплощади.

Наш дом № 6, как и другие на Домниковской улице, был когда-то до революции доходным домом и сдавался в наем. Эти трех-четырехэтажные и пятиэтажные здания в XVIII веке начал возводить купец первой гильдии Любим Домников. В честь домовладельца, нашу улицу и назвали.

Но пришла Октябрьская революция, и советская власть решила доходные дома превратить в жилые. Именно в советский период большинство домов на улице были переоборудованы под «коммуналки». А в1936 году, мой отец получает две отдельные комнаты на свою мать Зинаиду Абрамовну, в пятикомнатной квартире по этому адресу, и мы все начинаем жить по закону коммуналок.

Первоначально, Домниковская улица была узкой двухполосной улочкой с двусторонним движением, и соединяла Уланский переулок с Каланчёвской площадью (ныне площадью трех вокзалов или «Комсомольской площадью»), это с одного конца. А с другого, свой исток Домниковка брала от Садового кольца, и мы жили практически на Садовом, чему были безмерно рады. Ведь все в округе, нас считали «элитой Домниковки». Нежели, как жителей конца улицы, упирающегося в Каланчевскую привокзальную площадь – «элементами Домниковки».

Дело в том, что всегда считалось, что привокзальная площадь и территории вокруг отходящих от нее Домниковской, Б. Спасской соединяющей ее с Проспектом Мира (бывшей 1-й Мещанской улицей), являются одними из самых бандитских районов Москвы. Близость трех вокзалов Николаевского (ныне Ленинградского), Ярославского и Рязанского (ныне Казанского) накладывала на все негативный отпечаток. Во все времена там процветает преступность, по причине скопления разношерстного народа. Это и огромное количество приезжих, бомжей, попрошаек, аферистов, цыганей, воров, карманников и прочих лиц без определённого места жительства и работы. Люди из разных деревень приехавшие на заработки, подолгу перекантовывались в дешевых ночлежках. А дешевые ночлежки (до революции публичные дома), размещались в основном на близких к Комсомольской площади участках Домниковской, Б. Спасской и Переславской улиц, а также расположенных между ними Скорняжном и Докучаевым переулках и Спасских тупиках.

Двери в подъездах раньше всегда были открытыми, ведь в Советском Союзе все люди были «братья и сестры». И поэтому, подъезды близлежащих домов к вокзалу, приезжими гостями столицы и бомжами, активно использовались в качестве общественных туалетов. Теперь и понятно, почему нас тогда называли «элитой Домниковки».

Но так ли это, или иначе, все мы жили в коммуналках и квартирный вопрос был решен окончательно и бесповоротно! Мы жители нашего пятиэтажного дома без лифта, были довольны своим московским бытом.

В нашей квартире № 16 планировка была такая странная и неожиданная, словно архитектор и сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коридору, который начинался от большого холла, можно было кататься на велосипеде или пуститься в пляс. Первый его поворот направо, от входной двери, выводил на большую кухню, которую освещало только одно окно. На кухне, конечно было тесно. Стояло много столиков с висячими сковородками и кастрюлями, а на столиках громоздились примусы и керосинки. И наша коммунальная гордость - теплый отдельный туалет и конечно, ванная комната с колонкой, которая топилась самыми обыкновенными дровами вручную. Все это называлось комфортом! В туалет и ванную по утрам, всегда была очередь, а на общей кухне, где одновременно готовили сразу шесть хозяек, можно было узнать – всё, и про всех. Но и это не главное. Примусы – вот, что делало нашу кухню бурлящей и грохочущей. Дело в том, что, когда работали три или того хуже пять примусов, из квартиры можно было бежать. Ведь включённый примус так рычит и гремит, словно огромный реактивный двигатель! Не слышно никого, и ничего. Вот почему в коммуналках все хозяйки громко кричат. А в пяти комнатах нашей коммуналки каким-то образом размещалось шесть семей (тринадцать человек). И несмотря на видимую тесноту, все были довольны. Пожалуй самой нетрадиционной для всех коммуналок, это была атмосфера в нашей квартире - очень добрая и дружелюбная. Все соседи уважали друг друга, помогали чем могли, и по-настоящему дружили.

И мое осознание и понимание себя, как и моя детская память начинается именно с Домниковки, с моего дня рождения в коммунальной квартире, тогда, когда я был по настоящему счастлив. И хотя вся Домниковка давно разрушена и уже почти полвека в Москве не существует улицы с таким названием (теперь одна часть Домниковки - улица Маши Порываевой, другая - проспект Сахарова), но жива моя детская память.

Наши соседи были очень хорошими людьми, хотя на кухне между хозяйками то и дело вспыхивали споры, и они время от времени ругались. Но громче, и больше всех орала только Мария Ефимовна, дородная женщина жившая в нашей квартире. Ух, и скандальная была эта тётка! Чуть что не так, и ее противный голос был слышан даже на лестничной площадке:

- Зинаида Абрамовна! Опять вы жарите свои вонючие коржики, - кричала Ефимовна на мою бабушку Зину. К слову сказать, эту толстуху, все соседи называли сокращенно – Ефимовна.

- А в чем дело, голубушка? Кухня одна на всех, - спокойно отвечала бабушка.

- В том-то и дело, что вы ее провоняли своим горящим на сковороде маслом. Ну кладите вы, хоть его поменьше, - давая советы не унималась Ефимовна.

- Так не нюхайте,

- Ну вы, посмотрите на нее! Какая умная! Понаехали тут и командуют, - завопила от обиды Ефимовна. И такая она была во всем – кричащая и шипящая, как сливочное масло на бабушкиной сковороде. А бабушка, спокойно доделала свое дело, и взяв большую тарелку с ароматными коржиками пошла к себе в комнату. Побежал за ней и я, потому что она всегда меня угощала свежим и горячим коржиком.

А Мария Ефимовна открыла настежь форточку, что-то еще буркнула и успокоилась. Считавшая себя правой во всем, она была хозяйкой в своей семье. У нее был муж и родная сестра проживавшая с ними, и они втроем как-то ютились в малюсенькой комнатке.

В другой, двенадцатиметровой комнате, жила Екатерина Александровна с мужем и сыном, который был старше меня. Сама она была домохозяйкой, а ее муж работал бухгалтером. Это были очень хорошие и приветливые люди, а с их сыном мы часто играли в домино.

Рядом с туалетом и ванной, в угловой комнате, жила очень добрая одинокая женщина, к сожалению имени ее я не помню. Она работала в Центральной библиотеке имени В.И. Ленина в отделе писем. И в последствии, от нее мне в подарок, достался здоровенный пакет марок! Марки были и советские, и даже заграничные, что само по себе, было музейной редкостью.

Мы с бабушкой Катей жили в закутке. Что это такое? А это, когда входишь в квартиру, то первый поворот налево, и есть наш закуток. В нем небольшим особнячкам находились две комнаты. В тринадцатиметровой жили мы с бабушкой, вдали от шума, гама и противного голоса Ефимовны. В нашей комнате было очень уютно. Там стояла моя кроватка и жили мои игрушки. Кроватка была новая, железная, блестящая и стояла в углу. А вот был ли на стенке какой-то коврик, не помню. Зато помню, что боковые стенки у кроватки были веревочные. И такую кроватку в то время было не так легко достать. Мне же ее купили родители в «Торгсине», что означало – «Торговый синдикат». В то время, то и дело в Москве, открывали подобные магазины, где продавали мебель, разные вещи, фотоаппараты и другое, из-за рубежа. Вот и моя кроватка откуда-то ко мне приехала. И я, свою кроватку обожал, а спустя годы она перешла кому-то по наследству.

Мои родители жили в другой, довольно большой комнате, вместе с бабушкой Зиной и ее вторым мужем. У них там все так было по-умному придумано и устроено, что никто никому не мешал. Так мы все и жили. Праздновали дни рождения и праздники, ссорились и снова мирились.

В коммуналке ведь все были, как на ладони – ничего не скроешь, и ничего не утаишь. Видели друг друга часто, а уставали быстро. Но одного человека в нашей коммунальной квартире видели крайне редко – это моего отца. Папа очень много работал, и возвращался со службы нередко за полночь, когда все уже спали. И если моя мама изредка, как женщина и хозяйка, все же появлялась на кухне, то папу там практически никто не видел. Даже я мог видеть отца лишь по воскресеньям. Но вся наша квартирная Домниковская элита знала, что мой отец работает на очень важной должности. А я его единственный сын.

4 глава. "ВОСКРЕСНЫЙ ЗООПАРК! или КАТАНИЕ НА ОСЛИКАХ"

И так как я отца видел реже всех, и моим воспитанием занимались бабушки, то выходные я ждал, как манну небесную! По воскресеньям мы ездили либо на наркоматовскую, закрепленную за нами дачу в Быково на персональном автомобиле, либо бывали в зоопарке! И тогда я был по настоящему счастлив!

В то время, Московский зоопарк расстраивался, расширялся и был самым популярным местом отдыха москвичей. И все ехали туда гулять с детьми. Я был маленьким, но все отлично помню!

В 1930-е годы в Московском зоопарке началась экспериментальная работа с животными - площадка молодняка «Мохнатый детский сад» и отделение выездных животных. Вот мы и стояли подолгу с папой возле вольера с очаровательными мохнатыми медвежатами, наблюдая за ними, как они кувыркаются, играют, и как их кормят. Толстые и косолапые они смешно падали, и переваливаясь с боку на бок пытаясь друг друга догнать!

Обожал я наблюдать за большим слоном и бегемотом, которых мы с отцом угощали яблоками. Яблоки нам давали возле вольеров, так как кормление было очень строгим. И нам объясняли, что зверей нельзя перекармливать.

И каждый раз я приходил в восторг от верблюжат. Маленькие, горбатенькие, они пили из бутылочек молоко и смешно фыркали!

А еще я помню, как катался на пони. Наверное я и любил ходить с папой в зоопарк, потому что там можно было самому проехаться в коляске.

В 1937 году, в Московском зоопарке работала регулярная детская площадка с экипажами. И детей возили в тележках запряженными в пони и осликов. Папа покупал мне билет, и сначала я стоял, и ждал своей очереди, что бы попасть в экипаж. А потом мы весело катались по кругу. И когда ослики везли своих пассажиров в колясках, то почему очень громко кричали – «И-а-а! И-а-а!» Словно пытались объявить на всю округу – «А мы первые! Первые! А ну-ка догони!» Потому что пони почти сразу после ослиного воззвания начинали бежать быстрее, доказывая, что они первые! Это было забавно и весело!

А рядом с кругом продавали мороженое. И этот ларек назывался одним словом – «вафли»! А почему, да потому, что между двумя круглыми вафлями клали мороженое. В то время это было самое популярное и всем доступное лакомство.

Вот едешь бывало по кругу и смотришь, не купил ли папа мороженое-вафли? Признаться надо, что мой отец был жутким сладкоежкой, поэтому в зоопарке мы всегда покупали эти вафли. Ох, и вкусные они были. Не забываемый вкус детства. А еще папа мне говорил:

- Ну что Вадик, конфеты будем покупать? - и я кричал от радости, - Ну конечно папа!

А любил мой отец очень простые конфеты. Их в то время называли «подушечками», и еще конечно, «раковые шейки»!

- Сын, ты какие будишь конфеты?

- Ириски! – отвечал я, потому что это были мои любимые конфеты.

И вот купит он целый кулек «раковых шеек» себе, а мне ирисок, и у нас настоящий праздник!

А дома я в подробностях рассказывал про зверей, и как я катался на пони, и про то, как мы ели мороженое, всем своим домочадцам – маме и бабушкам. Но про конфеты я помалкивал. Потому что и мама, и бабушка Катя есть мне много конфет не разрешали. И всегда говорили, что это чрезвычайно вредно для моих зубов. И, конечно, это был наш маленький с папой секрет!

• «В августе 1937 года газетных материалов о Московском зоопарке становится особенно много: здесь проводится вторая массовая детская лотерея с «живыми подарками», а из Лондона привозят трех молодых слоних, морских львов, человекообразных обезьян и других экзотических животных». - Архив Веры Чаплиной «1937 год в Московском зоопарке»

• 2 сентября 1937 года «Рабочая Москва» сообщает о рекорде посещаемости «Московского зоопарка»: 70.000 человек за один день 30 августа

• (Архив Веры Чаплиной)

5 глава. "В ДАЛЕКОМ 37-ом.., или ЛЕД И ПЛАМЕНЬ!"

Далекий тридцать седьмой, был полон событий и больших перемен. Это был последний год Второй пятилетки. Она была направлена на полную коллективизацию, индустриализацию, подъем промышленности и развитие жилищного фонда в стране. И запомнился, тем, как все менялось от худшего к лучшему, и наоборот - к ужасному, и драматическому.

Однако, это была первая в мире страна, которая стала великой, сделав ставку не на элиту, а на трудовой народ. И этот народ, в-первую очередь, нуждался в жилье. Поэтому по всей стране в этот год было построено много типовых домов с коммунальными квартирами. И «коммуналки» стали типовым жильем советских граждан.

В 1937 году, Дмитрий Шостакович создает свою 5-ю симфонию. А на Парижской всемирной выставке Вера Мухина показывает «Рабочего и колхозницу» (монументальную скульптуру в стиле социалистического реализма, установленную над советским павильоном).

В Москве, в рамках второй пятилетки, прошло открытие нового канала и нового пароходства «Москва - Волга канал». Москва строилась и величала! К началу ноября на башни Кремля были установлены новые светящиеся рубиновые звезды. А по всей столице шло масштабное реконструирование мостов и набережных. На Садовнической улице московские «умельцы» умудрились передвинуть дом №77. Точнее, не целый дом (его длина составляла 44 метра), а только его половину. Жильцов на время передвижки не выселяли! И это тоже стало огромным событием и достижением! А Садовое кольцо в Москве, было настолько широким, что машины в 1937, попросту бросали посередине дороги!

Москва жила своей столичной жизнью. Пропаганда стояла на первом месте, и из каждого репродуктора звучало - «от Москвы до самых, до окраин…» или «Рапортуем о достижениях к 20-ой годовщине Октября!» А еще, столица утопала в транспарантах, на которых красовались хлесткие лозунги – «Усилим революционную бдительность! Покончим с политической беспечностью в нашей стране!», «Обломаем лапы вредителям и интервентам!» Или - «Выше знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!» и «Да здравствует союз рабочих и крестьян - основа советской власти!», и конечно «Политику партии одобряем!»

В Москве в эти годы продолжали строить метро, возводить жилые дома и культурные объекты.

Настоящий подарок всему советскому народу, сделал экипаж Чкалова, совершив первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер. Ликованием, аплодисментами и цветами, народ столицы встречал героев на Тверской улице. В этом же году, появилась бегущая строка на крыше одного из зданий на Советской площади (ныне Тверская площадь). Тогда её назвали «световой газетой».

Главными праздниками Советской страны, в далеком 1937-м, стали две основные даты – 1 мая и 7 ноября. Возведённые в ранг самых важных общественно-политических праздников, они приходились, один на начало последнего месяца весны, другой на начало осени. Между двумя торжествами было ровно пол года, и они прекрасно уравновешивали друг друга. Однако, кроме этих двух главных торжеств советской эпохи, существовало и большое количество менее значимых праздников. Это были «День траура по «Кровавому воскресенью 9 января 1905 года» (22 января, который с 1924 года стал ещё и днём траура по В.И. Ленину), «День низвержения самодержавия» (12 марта), «День Парижской коммуны» или «День МОПРа» (18 марта), «Международный юношеский день» (4 сентября), «День коллективизации сельского хозяйства» (14 октября), «День индустриализации» (15 декабря) и другие. Не являясь пока что выходными днями, прочно вошли в советский календарь и «День Красной Армии» (23 февраля) и «Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права» (8 марта). А 12 июля 1937 года в Москве состоялся первый Всесоюзный парад физкультурников, посвящённый 20-летию Октября, и так же стал календарным праздником.

Тем временем, драматические события в стране развивались стремительно быстро. В 1937 году, Главой НКВД становится Николай Иванович Ежов. И вскоре вся страна оказалась в «ежовых рукавицах», так как Народный Комиссар Внутренних Дел представил «оперативный приказ от 13 июля 1937 года за №00447», а товарищ Сталин подписал резолюцию, положившую начало Большому террору. Официально он назывался «операцией по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». К «другим антисоветским элементам» относились все без исключения классы и слои советского общества: партийные видные деятели, рабочие, крестьяне, военные, священники и попы, бывшие оппозиционеры, казаки и белогвардейцы и др. Всех этих людей нужно было выявить и разделить на две группы: «наиболее враждебных» расстрелять, а «менее активных, но враждебных» отправить в лагеря. В том же приказе были указаны лимиты и планы, сколько именно людей нужно арестовать, и сколько расстрелять.

Суды по делам «антисоветских элементов» проводили особые тройки НКВД. Они велись в закрытом режиме, обвиняемые или их защитники не имели права присутствовать на заседаниях. Тройки за один день рассматривали десятки дел и выносили приговоры сотням людей. Приговоры приводились в исполнение в тот же день, но родственникам ничего не сообщалось.

Региональные тройки, желавшие выслужиться перед партией, расправлялись с обвиняемыми по назначенным нормативам в самые короткие сроки и просили Москву их увеличить. Чтобы выполнять и перевыполнять планы по репрессиям органы НКВД арестовывали всех подряд и фабриковали дела о шпионско-террористических, повстанческих и троцкистских организациях.

И в стране поселился доселе не виданный, жуткий страх. Но каждый человек все же надеялся, что аресты и репрессии не коснутся его лично, не коснутся его семьи, родных и близких. Так думали и мы, и не знали, что беда уже стоит за порогом.

• Николай Иванович Ежов (19 апреля [1 мая] 1895 года — 4 февраля 1940 года[4], Москва, СССР) — советский партийный и государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности (с 28 января 1937 года[5], 24 января 1941 лишён звания[6]). Председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) (1935—1939), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1934—1939), секретарь ЦК ВКП(б) (1935—1939), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1937—1939). Народный комиссар внутренних дел СССР (1936—1938), народный комиссар водного транспорта СССР (1938—1939).

• Приказ НКВД № 00447 (Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов») — совершенно секретный приказ НКВД СССР от 30 июля 1937 года. На основании этого приказа с августа 1937 года по ноябрь 1938 года была проведена Операция НКВД СССР по репрессированию «антисоветских элементов», в ходе которой 75 тыс. человек были расстреляны, 380 тыс. отправлены в лагерях ГУЛага[1]. Операция по этому приказу стала крупнейшей массовой операцией Большого террора.

• По оценкам историков за годы Большого террора (1937-1938) были осуждены около 1,5 миллионов человек, из них расстреляны около 680 тысяч человек. В эти же годы погибли около 150 тысяч заключенных в лагерях и поселениях ГУЛАГа.

• Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия — Джугашвили, грузин; 6 [18] декабря 1878 (по официальной версии 9 [21] декабря 1879), Гори, Тифлисская губерния, Российская империя — 5 марта 1953, Волынское, Кунцевский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года — руководитель Советского государства[8][9]. Генералиссимус Советского Союза (1945). Маршал Советского Союза (1943). Материал из Википедии.

6 глава. "НЕЖДАННО, НЕГАДАННО.., или ПОШЛА ЗА ТАПОЧКАМИ..."

Стоял яркий солнечный летний день. Август 1937-го выдался сухим и жарким. Папа был на работе, а мама напевая мою любимую песню - «Утро красит ярким солнцем, стены старого Кремля!», собирала чемоданы. И по всей комнате, стопочками были разложены папины и мамины вещи. Их было так много, что я никак не мог понять, откуда она знает, где ее вещи, а где папины. Но мама аккуратно складывала вещи в чемоданы, и их становилось все меньше и меньше. И вот все собрано. Она подошла к отрывному календарю висевшему на стене, оторвала один листок, и сказала:

- Сегодня 22 августа – четверг. А это значит, что до нашего с папой отпуска осталось три дня! Понимаешь, Вадик, три дня! – с упоением произнесла мама эти слова.

- А что такое отпуск? – спросил я.

- А это сынок, то время, когда мы с папой можем не ходить на работу.

- И мы поедем на дачу, и пойдем в зоопарк?! – обрадованно закричал я.

- Нет, в зоопарк и на дачу ты поедешь с бабушками, а мы с папой поедем к морю!

- У-у-у, а я? – недовольно замычал я, но тут пришла бабушка Катя, и сказала.

- Деточка, не обижайся, но этот отпуск только для взрослых. Мы с тобой останемся дома.

Что ж, подумал я, пусть будет так, главное, что бы папа больше не болел. Дело в том, что 2 июля 1937 года, ровно через 10 лет после их с мамой свадьбы, отец перенес очень серьезную операцию. Ему удалили левую почку. И он почти месяц пролежал в больнице, а выписавшись, вышел на работу, но продолжал ездить на перевязки. Теперь папа ходил с палочкой и прихрамывал на одну ногу. И врачи рекомендовали ему поехать на лечение в санаторий Наркомата Земледелия СССР, в город Сочи. Ну, а после, когда они вернутся, мы снова поедем на дачу и в зоопарк, кататься на осликах. Так я думал, так я мечтал.

Тем временем, мама обнаружила, что старые папины тапочки оказались стертыми и стоптанными.

- Это, никуда не годиться! Сказала она, и подумав добавила, - Нужно идти в магазин, а такие брать в санаторий стыдно.

И взяв свою женскую сумочку, она вышла из комнаты. И тут же я услышал:

- Мам, я пошла за тапочками. Присмотри за Вадиком. Я быстро! – крикнула она и исчезла за дверью. А бабушка пришла ко мне, и ласково посмотрев на меня, сказала:

- Пойдем и мы гулять. Смотри какая чудесная погода стоит!

- Бабушка, а пойдем гулять на большую улицу, - предложил я. Под большой улицей я подразумевал Садовое кольцо. Дело в том, что в тридцать седьмом, я активно учился читать, а точнее, мы с бабушкой учили алфавит.

На улицах было так много огромных плакатов и транспарантов, что гуляя с бабушкой, мы искали знакомые буквы. Точнее я искал, и это было довольно забавно! Ведь все плакаты и транспаранты были красочными, с рисунками и большими буквами. Вот мы и гуляли, от одного транспаранта до другого, ища нужные буквы.

- Вадик, а найди букву «С», - говорила мне бабушка. И видя слово «Сталин», я громко кричал, - Вот «С»!

Я был доволен собой, и эта игра в буквы мне нравилась! И Москва мне нравилась! То она была вся в ярких красках цветов, то вся увешана красными флагами. Но из окна нашей с бабушки комнаты «красную Москву» было не видно, а только наш двор. И поэтому искать знакомые буквы – это было что-то вроде маленького путешествия по Москве. Но нужно было возвращаться домой.

Подойдя к дому, мы увидели около нашего подъезда черную машину, как потом я узнал, ее называли «черный ворон». Ничего не подозревая поднялись на свой этаж. Но что это?! Дверь в квартиру была открыта нараспашку, слышались голоса и жуткий грохот. Мы остановились в недоумении. Идти или не идти? К нам сзади подошла мама, она тоже только что пришла из магазина. Так все вместе, я, бабушка Катя и мама, мы и вошли в квартиру.

Сразу бросился в глаза жуткий беспорядок. Странные люди в военной форме ходили из одной комнаты в другую, по кухне, в коридоре, и даже в туалете что-то искали. А около нашей комнаты стояли бабушка Зина с заплаканными глазами, и ее муж Агафадор Николаевич.

- Что происходит? – спросила мама.

- Гражданка Граник Нина Борисовна?

- Да, я. А что случилось?

- Ваш муж арестован. Вот ордер на обыск, - словно чеканя отрапортовал какой-то дядя в форме, и я увидел, как моя мама сильно побелела. Я же ничего не понял.

- Увидите отсюда Вадика. Не нужно ему присутствовать, - тихо сказала мама.

И без разговоров и возражений, бабушка практически схватила меня в охапку и вытащила во двор. Мне хотелось ее спросить «почему уведи?», но я боялся. Вскоре я перестал думать об этом, и занялся своими детскими делами. В песочнице валялись жестяные формочки, и я начал делать куличики.

Вечером, когда наконец-то уехал «черный ворон», мы с бабушкой вернулись домой. Я очень устал и хотел есть. Мама с бабушками стали разбирать раскиданные по всей квартире вещи, и я услышал:

- Только вы все ушли, зазвонил телефон, - рассказывала бабушка Зина,-Это звонили с работы сослуживцы Абрама. Они-то и сообщили мне, что нашего Абрама Михайловича Граника, его…, моего сына забрали, - и бабушка, закрыв лицо руками, снова сильно заплакала.

- Прими, Зиночка, лекарство, - это бабушка Катя, дала ей какую-то чашку с вонючей жидкостью, и выпив из нее, она продолжила, - А из официальных лиц никто, ничего, даже и не сообщил.

Я подошел к маме и подергав ее за руку спросил:

- А когда папа приедет с работы?

- Вадик, папа сегодня не приедет, - едва произнесла мама и отвернулась от меня к окну.

- Почему?- не понимая допытывался я.

- Твой папа срочно уехал в командировку, - сдержанно, но как-то очень грустно ответила мне бабушка Катя, и больше ни единого слова.

Во всей квартире была жуткая тишина. Не звонил телефон и не играло радио. Даже соседи в этот вечер не гудели, не шумели, а тихо сидели в своих комнатах, как мышки в норках.

Мы же обнаружили, что во время обыска, были конфискованы 26 папиных фотографий, на которых он был со мной, с мамой, с бабушкой Зиной, и со своими лучшими друзьями и сослуживцами. Очень много разных документов, ценные вещи отца, его книги, и даже какие-то вещи Агафадора Николаевича, второго мужа бабушки Зины.

А вот папку с его рисунками, как рассказывала мне потом бабушка Зина, чекисты не взяли. Сказали, что это не официальные документы. Наверное, они им просто не понравились. Но так ли это, или иначе, папин подарок мне на день рождения, остался целым и не вредимым. И мы с бабушкой Катей убрали его подальше.

Так, 22 августа 1937 года, стал самым грустным и трагическим днем в нашей семье, и в моей жизни. Днем, когда нежданно - нагадано к нам в дверь постучалась беда…

7 глава. "ОДНА БЕДА НЕ ПРИХОДИТ..."

Папа куда-то уехал… И дома, я все чаще и чаще, стал слышать странное слово – «арестовали». Конечно, я не понимал его смысла, но вот то, что мы теперь наверное не будем с ним ездить в зоопарк, это я понял сразу. И мне стало очень грустно. Мама постоянно куда-то уезжала, а когда приезжала, то бабушки ее наперебой спрашивали:

- Ну что, Нина, ничего?

- Ничего…Битых пять часов простояла в очереди, что бы только спросить, что с ним? А оказалось все зря. Никаких сведений, - с грустью говорила мама и уходила в другую комнату.

Так прошел целый месяц, прошел второй, и третий. Мы ничего не знали об отце, а маму никто не трогал. Мои бабушки более менее успокоились, перестали ждать незваных гостей в военной форме. Бабушка Катя, мама моей мамы, перестала прислушиваться к каждому стуку и шуму за окном.

И тогда еще никто не знал, что ордер на мамин арест был уже выписан. В те страшные годы, НКВД всегда работало с опережением графика, и ордера на арест пачками выписывались на месяц вперед. И мои родные все три с половиной месяца жили в постоянном стрессе и ожидании. Что дальше? Кто дальше? Может быть пронесет…? Не пронесло.

22 декабря 1937 года, в 6 часов по Московскому времени, мама была арестована (отца на тот момент уже расстреляли, но об этом никто не знал). Причем, все произошло ранним зимнем утром. Наша большая коммунальная квартира потихоньку просыпалась. Начинался новый трудовой день. Мама тоже проснулась и собиралась на работу, как и все советские граждане. Но зловещий звонок в дверь, и пришли люди в форме, показали ордер на арест от 17 декабря 1937 года, и начался тотальный обыск. Я помню, что проснулся от шума и увидел наших дворников. Именно эти полупьяные люди были понятыми.

Тогда, я не понял в чем дело. Потом бабушка мне рассказала, что я заплакал. Видя, как они ходят по квартире, все переворачивают, кидают и раскидывают вещи в разные стороны. И она меня утешила:

- Не бойся Вадик, не бойся деточка, дяди в форме скоро уйдут. И вообще они пришли только с мамой познакомиться, - сказала ласково и спокойно мне бабушка, и я опять лег спать.

А на следующий день, к произошедшему я отнесся спокойно – ну, уехала мама в командировку! Отец до этого уехал, мать уехала сейчас. Бабушка очень меня берегла и придумала такой простой ответ на все мои вопросы, типа «Бабушка, а где мама!», «Бабушка, а куда ушел папа? А когда придет?». И никому не позволяла говорить мне правду. И я ей благодарен, потому что, психологической травмы у меня не было.

Но несмотря на все бабушкины победы и старания, легче не стало. Тяжело заболела бабушка по линии папы Зинаида Абрамовна. Позже заболела и бабушка по линии мамы – Екатерина Лукьяновна. У нее отнялась правая рука на нервной почве. Ведь в одном 1937 году репрессировали и зятя, и дочь, и еще ее среднего сына Дмитрия Красовского, который в 29 лет был известным ученым - зоологом, доцентом, руководителем кафедры зоологии и деканом естественного факультета Красноярского Университета. Бабушка испытала тройной удар! У нее была, как сейчас бы сказали, тяжелая форма депрессии.

Стало совсем плохо. Продавать было почти нечего. Деньги были нужны на лекарства для бабушек, и на продукты. А все ценные вещи, мамины украшения и последние деньги, были конфискованы.

Маму отправили в Бутырскую тюрьму, и потом она рассказывала, что народу в камере было очень много, в основном женщины, арестованные как члены семей изменников родины. Все страшно плакали, не понимали, что происходит, за что их арестовали, пытались объяснить, что дома у них остались маленькие дети. Многие надеялись, что эта чудовищная «ошибка!», и скоро будет исправлена.

Связи с ней никакой не было, как когда-то и с папой. Никто ничего не сообщал, никаких сведений не давали. Передачи не принимали. Бабушка Катя пыталась что-то узнать и передать, но все было зря.

8 глава. «ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ.., или ЖЕНЫ ЧСИР»

Мы продолжали ждать и надеяться. Отрывая каждый день листочки с календаря, бабушка Катя тяжело вздыхая мне говорила:

- Ну вот Вадик, еще один день прожили без мамы. Живем дальше и ждем. Терпим и ждем…

Однако я все чаще и чаще замечал, как она отводит свои глаза в сторону, стараясь не смотреть мне прямо в лицо. И при этом она была очень и очень грустная.

Это и понятно, ведь бабушка, в отличии от меня, прекрасно понимала, что ожидало таких женщин, как моя мать. Дело в том, что еще за месяц до маминого ареста, 15 августа 1937 года Николаем Ежовым был подписан оперативный приказ НКВД №00486 «О репрессировании жен и размещении детей осужденных «изменников Родины».

Нарком внутренних дел СССР требовал немедленно арестовывать жен и бывших жен осужденных за шпионаж, «изменников родины» и членов правотроцкистских организаций. На каждую семью «изменника родины» составлялась подробная карточка с поименным списком родственников-иждивенцев (жен, детей, престарелых родителей и др). Отдельно писались характеристики на детей старше 15 лет - они признавались «социально опасными и способными к антисоветским действиям». И мне повезло, что на момент ареста моих родителей, мне было всего четыре с половиной года, а не 14 или 15!

А еще, с точки зрения НКВД и лично товарища Сталина, женщины, репрессируемые в рамках приказа 00486, были не просто женами «врагов народа». Это были жены «главных врагов» - «право-троцкистских заговорщиков». Это были жены элиты: партийных и советских деятелей, руководителей промышленности, видных военных, деятелей культуры. Той самой элиты, которая сложилась в первые два десятилетия советской власти и которую Сталин (не всю, конечно, но значительную ее часть) к середине 30-х годов рассматривал как постоянный источник заговоров против советской власти и против него лично. А мой отец Абрам Михайлович Граник, и был ярким представителем этой элиты, одним из партийных руководителей. Поэтому и попал под страшный чес и тяжелый пресс НКВД на полную катушку.

А вместе с ним и его жена - моя мать, которая стала просто ЧСИР. Которая якобы знала о «контрреволюционной деятельности» мужа, но молчала. Безусловно, вовсе не означало, что моя мать и другие женщины прямо помогали мужьям в их вражеской деятельности. Но они знали о ней, не могли не знать. Так думали в НКВД, и это знание, а может быть, даже и сочувствие, делало женщин, по чьему-то мнению, соучастницами своих мужей. Эти представления и легли в основу репрессий против жен.

А судебных процессов по делам жен (и других родственниц) изменников родины, как таковых, практически не проводилось: о рекомендуемых сроках для них говорилось уже в приказе № 00486 («не менее как на 5-8 лет»), и женщин лишь уведомляли о решении Особого совещания при НКВД.

Как спустя годы, рассказывала моя мама, первый и последний её допрос состоялся лишь 2 января 1938 года.

Вызвали ее в плохо освещенный кабинет. За обычным канцелярским столом сидели двое военных. Один переспросил у нее фамилию, имя и отчество, а другой, пристально на нее поглядев, задал всего лишь два коротких вопроса:

- Вы знали о контрреволюционной деятельности вашего мужа? И почему не сообщали соответствующим органам? Мама немного помолчала и ответила спокойным и сдержанным голосом:

- Я знать не знала об этой деятельности и считаю, что мой муж никакой деятельности вести не мог, он был честным человеком и всегда не покладая рук работал не щадя своего живота.

Весь допрос длился пятнадцать минут. А спустя двадцать дней, 22 января 1938 года мою мать, Нину Борисовну Граник снова вызвали в кабинет, но уже не на допрос. Один из военных протянул ей маленький листок бумаги, и сказал:

- Прочитайте и распишитесь.

На официальном бланке НКВД на машинке было напечатано: «Гр. Граник – Красовская Нина Борисовна., 1905 года рождения, решением Особого совещания при НКВД приговаривается к восьми годам исправительно-трудовых лагерей, как член семьи изменника Родины».

- Это окончательно? – едва найдя в себе силы спросила моя мать.

- Окончательно. Распишитесь.

А дальше - пересыльная камера и долгий этап в западный район Мордовской АССР в исправительно-трудовой лагерь Темлаг в «Потьминские лагеря». Один стандартный приговор для так называемых ЧСИР, на долгие годы распоряжался судьбами ни в чем не повинных людей. И особенно женами руководящих работников.

И точных данных о том, сколько всего было репрессировано женщин в качестве «членов семей изменников родины», нет до сих пор: протоколы Особого совещания при НКВД, по которым можно было бы вести такую статистику, засекречены. Среди доступных источников есть записка Ежова и его тогдашнего заместителя Берии Сталину от 5 октября 1938 года. «По неполным данным репрессировано свыше 18 000 жен арестованных предателей, в том числе по Москве свыше 3 000 и по Ленинграду около 1 500», - говорится в этом документе.

Но об этом обо всем тогда, ни я, ни мои бабушки, мы не знали. Я вообще думал, что мама уехала в командировку вместе с папой, и ждал, когда они вернуться. Однако, в этой ситуации, должен был встать вопрос обо мне. Меня, по тем правилам, должны были забрать в детский дом. И тут моя бабушка по маминой линии, Екатерина Лукьяновна, решила действовать!

9 глава. "РОДНОЙ ДОМ ЛУЧШЕ.., или Я – ОСТАЮСЬ С ВАМИ!"

Именно бабушка Катя, стала моим ангелом хранителем на долгие годы. Она была более моложе и активнее, моей второй бабушки – матери моего отца – Зинаиды Абрамовны. Екатерина Лукьяновна Красовская (Анненкова) родилась 2 ноября 1885 года в Таганроге, в крепкой многодетной семье. Вышла замуж в 1903 году за Красовского Бориса Дмитриевича, родила ему троих прекрасных детей (одну девочку – мою маму Нину, и двух мальчик Митю и Витю), но вскоре овдовела. Ее муж Б.Д. Красовский в 1920 году умер. И вся забота о детях легла на ее хрупкие женские плечи. Бабушка пережила все тяжелое время и испытания выпавшие на ее долю в гражданскую войну, и все смены власти. Оставшись с тремя детьми на руках, она уехала во Владикавказ, и там вырастила их, и дала образование. Сильный от рождения человек, с твердым характером, и необыкновенно красивая женщина, она дожила почти до 95 лет. И очень хорошо понимала, что ждет ее единственно внука после ареста обоих родителей.

А в каждом городе, где происходили репрессии жен «изменников Родины», создавались детские приемники, куда поступали дети арестованных. Пребывание в детприемнике могло длиться от нескольких дней до месяцев. Из детприемников детей отправляли по детским домам. Братья и сестры практически не имели шансов остаться вместе, их разлучали и отправляли в разные места. И огромная масса вмиг осиротевших детей поступала в переполненные детские дома, где ничего хорошего их не ждало. В детских домах применялись физические наказания. Ведь дети репрессированных родителей рассматривались тоже как «враги народа», и попадали под жесточайший психологический прессинг как со стороны сотрудников детдомов, так и сверстников. Выжить в этих условиях было не легко.

А перед репрессиями были все равны, и взрослые и даже малолетние дети. Поэтому не теряя времени, по собственной инициативе, моя бабушка идет в НКВД, и как ни странно добивается приема.

- Здравствуйте, я Красовская Екатерина Лукьяновна. У меня арестовали дочь, а у нее есть четырех летний сын. Можно ли сделать так, чтобы я бабушка, стала его опекуном? – сдержанно и как можно спокойнее спросила бабушка сидящего за столом молодого человека в форме НКВД. А он посмотрев на нее поверх очков, кивнул в сторону двери головой и сказал:

- Пройдите в кабинет. Там вам все объяснят.

И бабушка поняла, что ей кажется повезло. В кабинете она увидела сидящего мужчину средних лет и читающего какие-то документы. Извинившись, она повторила свой вопрос слово в слово и затаив дыхание стала ждать ответа. Но долго ждать не пришлось.

- Закон допускает передачу детей под опеку не репрессированным родственникам. Согласно циркуляру НКВД СССР №4 от 7 января 1938 года «О порядке выдачи на опеку родственникам детей, родители которых были репрессированы». Ребенок может быть передан бабушке, как в вашем случаи, но при условии, что вы как будущий опекун пройдете проверку в краевом или областном управлениях НКВД на наличие «компрометирующих данных».

- Я готова, - твердо ответила бабушка.

- Тогда вам необходимо заполнить бланки, написать заявление об опекунстве у секретаря, и ждать.

Бабушка сделала все, что ей сказали. И в итоге, после всех проверок, она добилась разрешения стать моим официальным опекуном, и в начале 1938 года оформила все документы. Ей повезло – попался хороший и понимающий человек в НКВД, которого тоже спустя какое-то время, к сожалению арестовали и за «контрреволюционную деятельность» расстреляли. Ну, а я, остался в кругу любящих меня людей – с бабушкой Катей, бабушкой Зиной и с Агафадором Николаевичем, ее вторым мужем. И это было настоящим счастьем!

Правда бабушке предлагали сменить мне фамилию и отчество, объясняя, что так лучше будет ребенку. И я должен был стать Вадимом Борисовичем Красовским, но бабушка сказала категорически «нет»:

- Вот как есть, так и будет. Только через мой труп!»

И она сделала правильно, потому что все-таки, рождение человека и его биография имеют существенное значение. Тем более, она верила, что моя мама жива, и очень не хотела предавать свою дочь.

Однако, как бы бабушка не стремилась оставаться бабушкой, я же, начиная с ареста матери, через полгода стал звать ее мамой. Позже, у меня всегда была с этим проблема. Я ее восемь лет называл мамой, а когда моя настоящая мама вернулась из лагеря, у меня возник вопрос: что теперь делать? И мы с бабушкой посоветовавшись решили, что я ее буду звать просто - Кити, а родную маму буду звать - мамой. Вот так декорации поменялись. Мне было очень трудно к этому привыкнуть.

А бабушку Кити, все так называли в нашей семье еще с дореволюционных времен. Так называл ее муж - наш дед (уездный таганрогский дворянин Борис Дмитриевич Красовский, судебный пристав), так звали и мы ее! И мне сразу как-то стало легче, потому что имя было привычное и даже чуточку шаловливое. Словно мы играли, а не взаправду все это было.

Но это было все потом, а пока шло время и на дворе был 1938 год. Москва была увешана красивыми яркими плакатами с лозунгом «Спасибо родному Сталину, за счастливое детство!», как и многие города «необъятной Родины моей!» Но так ли это было? Все ли дети были достойны безоблачного и счастливого детства? Мы в то время об этом не думали. Мы с бабушками пытались выжить. Как и многие другие люди попавшие в подобную ситуацию. Но мне повезло больше всех – я остался дома!

10 глава. "ПОМОЩЬ НЕ ОТКУДА, или ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ".

Шло время. Телефон в квартире по прежнему молчал. Точнее он звонил, но не нам. Нас словно все забыли. Не звонила родная сестра моей бабушки Зины, моя двоюродная бабушка - Анна Абрамовна Айнгорн, и ее дочь, двоюродная сестра отца Софья Мироновна Гольдина - моя двоюродная тетя. Не звонила и моя троюродная сестра Теодора. Все, кто был на моем дне рождении, словно куда-то испарились. Молчали и Потиевские - другая двоюродная сестра моего отца Евгения Мироновна и ее муж Леонид Исаакович. Молчал и мой троюродный брат Володя, тот самый, который подарил мне набор химикатов. А раньше часто нам звонил, и обязательно спрашивал – «Как там Вадик поживает?»

Бабушка Зина, мама моего отца, очень расстраивалась из-за этого. Ослабшая и потерянная, она больше лежала на кровати, и часто плакала. Ведь вестей до сих пор не было ни от ее сына Абрама - моего отца, ни от ее снохи Нины – моей матери. Она больше не пекла свои любимые коржики и не жарила мясо.

- Не плач, Зина, что-нибудь придумаем, - успокаивали ее бабушка Катя и Агафадор Николаевич Брагилевский, второй муж бабы Зины.

- Они нас все предали…. – с досадой и разочарованием говорила она, - Те, кто восхищались Абрамом, кто ему в рот смотрел и вторил. Теперь предали!

- Не суди их, у них есть причина бояться. Ты же знаешь, где работает твоя племянница (Евгения Мироновна занимал важную должность в Наркомате боеприпасов), - сказала баба Катя, и еще через секунду добавила, - И вообще, давайте больше впредь, на эту тему не говорить и никому не звонить. Хорошие люди есть и будут. И их гораздо больше на земле, чем порой кажется на первый взгляд. И помощь обязательно придет, а вот наших родственников мы беспокоить больше не будем. Бог им судья.

- Бабушка, а что такое Бог? – вдруг спросил я.

- Деточка, Бог – это наша совесть! – кратко ответила бабушка Катя и через секунду продолжила, - Жить нужно обязательно по Божьи, а значит – жить по совести и справедливости, и тогда все будет в порядке.

Но до порядка было теперь далеко... Продукты практически кончились, да и продавать было тоже не чего, ведь ценные вещи и мамины украшения конфисковали. Обе бабушки болели и нуждались в лекарствах. А в нашей семье в этот момент никто не работал, и денег не было. И помощи мы ни у кого не просили, да и ждать ее было не откуда. Все родственники проживавшие в Москве от нас отвернулись. И я не знаю, что бы с нами было…

Но однажды, в коридоре зазвенел телефон. Мои бабушки давно уже не обращали внимания на телефонные звонки, не обратили и в этот раз. Но в дверь тихонько постучали, и робкий голос соседки произнес:

- Екатерина Лукьяновна, вас к телефону, - бабушка в недоумении встала, пожала плечами и пошла к телефону.

- Алло, это кто? – спросила она.

- Катерина, дорогая, это я, ваш доктор Вольфсон из Владикавказа! – услышала бабушка в трубке знакомый баритон.

- Что? Это вы, Матвей Семенович? – обрадовалась она.

- Ну, конечно! Что у вас случилось? Куда вы все пропали? Мы с женой места себе не находим? - спрашивал и спрашивал он.

- Понимаете, у нас Абрам и Ниночка уехали в командировку, и мы не знаем куда…и на сколько…Понимаете? – сдержанно и через многозначительные паузы произнесла бабушка, и тут же услышала:

- Понимаю, понимаю…теперь все понимаю. И Нина тоже?

- Да, и Нина тоже..

- Кошмар! Ужас…Как же вы живете? На что? – дрожащим от волнения голосом, и чуть ли не заикаясь, недоумевая спрашивал Вольфсон.

- Да в общем-то никак. Едва перебиваемся, - честно ответила бабушка.

- Сегодня же, сейчас же отправлю вам деньги, и посылку соберем! Слышишь, Катя?! Ждите!

- Спасибо, не знаю как вас и благодарить… - ответила бабушка и услышала короткие гудки в трубке. Разговор был окончен, но на душе стало легче и спокойнее. Появилась надежда, что теперь мы спасены!

Просто Матвей Семенович вновь пришел на помощь, как и много лет назад в 1920 году. В то время муж бабушки, Б.Д. Красовский, уехал из Хасавьюрта в командировку, по дороге заболел тифом и умер. Его сняли с поезда и сразу похоронили, поэтому долгие годы его все считали, без вести пропавшим. А бабушка осталась одна, с тремя детьми на руках. Ее младший сын Витя рос слабым и болезненным мальчиком. У него практически не видел из-за травмы один глаз, он плохо слышал, и ко всему этому еще страдал бронхиальной астмой. Безусловно такому ребенку нужен был врач. И их домашним доктором, по воле судьбы стал известный в те годы во Владикавказе доктор М.С. Вольфсон. А постепенно деловые отношения с бабушкой, переросли в крепкую дружбу. Важную роль в жизни Екатерины Лукьяновны и ее семьи сыграли Вольфсоны. Особенно, когда поспособствовали ее переезду с тремя детьми из Хасавьюрта во Владикавказ. И долгие годы опекали ее. А потом, с легкой руки доктора Вольфсона моя бабушка Катя, молодая, красивая и талантливая женщина, в 1929 году была зачислена актрисой в местный театр оперы и драмы. Где и прослужила несколько лет. И вот опять, спустя годы, Матвей Семенович со своей супругой Тиной пришли первыми на помощь, никого и ничего не боясь.

Вскоре нам опять позвонили по телефону. Это звонила лучшая подруга бабушки Кати, Елена Федоровна Притула, жена профессора Московского нефтяного института им. Губкина Александра Фомича Притулы из Москвы. И сильно возмущалась, почему бабушка, когда им звонила, то практически ничего не объяснила о случившемся. А лишь что-то буркнула, и быстро положила трубку. Бабушка пыталась объяснить, что боялась скомпрометировать всю их семью и поэтому была краткой, но подруга и слышать ничего не хотела. А только говорила: - «Как же ты, Катя могла о нас так подумать? Да разве мы бросим?» И буквально через день Елена Федоровна приехала поздно вечером, и привезла несколько огромных кульков с продуктами. А еще деньги и какие-то лекарства. И бабушка Катя с благодарностью сказала:

- Леночка, что бы мы без тебя и Александра Фомича делали? Спасибо вам, подруга! – потому что бабушка прекрасно понимала, что эта помощь от всей ее семьи. А тетя Лена лишь ответила:

- Держись Катя. Мы с тобой…

И это были не простые слова, а слова лучших друзей подкрепленные делом. И эта была, не просто помощь, а помощь, когда многие боялись не то что поддерживать нас, а даже разговаривать с нами, с членами семей репрессированных.

Так нашим спасением и поддержкой стали давние друзья - семья доктора М.С. Вольфсона из Владикавказа и семья профессора А.Ф. Притулы из Москвы, к сожалению арестованного и расстрелянного в 1938 году, уже после моего отца. Но об этом мы узнали потом. А пока…

Бабушка вспоминала, как давным-давно, еще в 30-е годы, во Владикавказе после какого-то спектакля, в котором она играла одну из главных ролей, к ней подошла Елена Федоровна Притула, местная светская дама и они познакомились. Как долго разговаривали о пьесе и о театре, и понравились друг дружке. Как часто потом, бабушка приезжала к ней в гости, и была представлена знаменитому профессору А.Ф. Притуле. И как две женщины стали ближайшими подругами. Да такими, что могли доверить друг другу самую сокровенную тайну, ну вот такую…, как сейчас.

В тот страшный для нас 1937 год они единственные кто протянули нам руку помощи. Каждый месяц Вольфсоны присылали нам посылки из Владикавказа с крупой, макаронами, сухим душистым изюмом и другими продуктами. А Притулы привозили нам медикаменты и деньги. Хотя в то время, это было, не безопасно. Такая была страшная ситуация в стране, такой был посеян страх и ужас среди людей в обществе. Но настоящие друзья - не испугались, они всегда рядом!

А в 1938 году стало легче, появились какие-то дополнительные средства. Баба Катя нашла небольшую подработку. Но тогда, она мне сказала:

- Помни, Вадик! Мы выжили благодаря этим людям!

• Александр Фомич Притула - профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, первый заведующий кафедрой транспорта и хранения нефти и газа (1930). Родился в 1883, г. Темрюк Кубанской губернии., Арестован 10.06.1938. Приговорен ВКВС СССР 28.08.1938 по обвинению в шпионаже. Расстрелян 28.08.1938. Реабилитирован 21.11.1956. Учтен(а) в Москва, расстрельный полигон Коммунарка.

11 глава. "НАЧАЛЬНИКИ ДВОРОВ.., или РАЗНЫЕ ЛЮДИ".

В нашем дворе жили разные люди. Два многоквартирных корпуса дома №6 вмещали огромное количество людей. Жили и рабочие, и служащие, и интеллигенты, и простые крестьяне недавно приехавшие в столицу работать за квартиру.

Именно тетя Дуня и дядя Федя (фамилию, увы, не помню) – наши дворники, еще до революции приехали в Москву на заработки из деревни, да так и остались. Получив скромное жилье на Домниковской улице, они начали нести свою трудовую вахту по всем фронтам.

Тогда я не понимал, почему в нашем дворе не любят этих дворников и относятся к ним с опаской. Потом, после ареста мамы, я понял, что дворники – это не просто люди убирающие наш двор, а это глаза и уши наших властей – «начальники дворов». При аресте мамы в 1937 году, именно они были понятыми. А кого еще, ты позовешь в шесть часов утра? Только вечных постовых – местных дворников. Ведь все они, чего скрывать, обязаны были докладывать обо всех и обо всем, что происходит на вверенном им участке соответствующим органам. А попросту – «стучать». Вот и наша тетя Дуня бдела с веником в руках, а дядя Федя с лопатой. Круглый год, и в снег, и в зной, и в проливной дождик, в 5 часов утра они были уже на ногах, готовые «к труду и обороне» с «ушками на макушке».. Как часовые они стояли на страже чистоты, порядка наших подъездов и двора, и морального облика граждан.

Надо сказать, что тетя Дуня была здоровенной бабой, а ее муж – щупленьким, маленьким и всегда пьяненьким. Дети в их семье росли рослыми и долговязыми парнями, но очень внешне разными. У нас во дворе поговаривали, что все они от разных папаш. Об этом я узнал от соседей. Ведь взрослые всегда думают, что дети ничего не понимают, и ведут свои беседы не обращая внимания на них. А мы, мальчишки все слышим, видим и смекаем – что и к чему? Так было и в этот раз.

Семья дворников жила на против нас в четырехэтажном доме на первом этаже. У них была многодетная семья, в которой росли шестеро детей. Я хорошо помню этих ребят, мы их звали «дворничихины дети». Жили они конечно ужасно. Мебели у них в квартире не было, спали все вповалку на полу. И были бедные, как церковные крысы. Дядя Федя пил каждый день, а тетя Дуня убиралась на вверенном ей участке.

А тысячи семей вокруг жили еще в худших условиях, в настоящих трущобах. Одним из характерных явлений тогдашней Москвы - и окружавших нас улиц и переулков района трех вокзалов, и других районов столицы - были подвальные квартиры. В нашем доме №6 и в четырех этажном на против, в квартирах расположенных в подвалах и полуподвалах, жило очень много разного люда. Это были люди странных профессий, и сомнительного поведения. Многие из них пили, дрались и жутко скандалили. Именно в таких условиях жил наш дворовый «герой», а попросту шпана - Вовка Магутин.

Гуляешь бывало во дворе, и видишь уходящие вниз, до самой земли грязные окна и чахлые цветы в горшках на подоконнике, где-то под твоими ногами. А дальше, в полумраке комнаты, - какие-то предметы нищей обстановки, жалкая жизнь. И если глядеть из такого окна на улицу, то видишь только ноги прохожих за покрытым уличной грязью стеклом. Люди десятками лет жили в таких квартирах. И явление это было настолько обыденным и нормальным, что казалось непременной принадлежностью советского города - даже такого как Москва.

12 глава. "ДВОР МОЕГО ДЕТСТВА.., или НА ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБА!"

В 1938 году, в моей жизни, произошло важное событие! В связи с тем, что мои бабушки продолжали болеть, заниматься мной им стало трудно, да и некогда. И на совете нашей маленькой семьи, было решено отпустить меня «на вольные хлеба». А точнее предоставив мне самостоятельность, - отпустить гулять во двор! И не с кем-то, а одного!

И бабушка, отпуская меня на улицу, строго на строго запрещала выходить со двора, и более того, ходить в конец Домниковки. Или, как она говорила «совать туда свой нос». Однако, я не упускал момента дознаться о причинах ее запрета:

- Бабушка, а что там дальше, в конце улицы? – постоянно задавая вопросы, интересовался я. Ведь по моему разумению, человек, который так обожает игры-путешествия, должен непременно интересоваться, что там за горизонтом? А для меня в пять с половиной лет, конец Домниковки, и был настоящим горизонтом. Но бабуля, слыша мои вопросы отвечать не спешила, словно обдумывала, как и что сказать:

- Там, дальше расположены три вокзала, но детям в этих краях лучше одним не гулять.

- А почему? – не отставал я.

- На трех вокзалах и в конце улицы ходит очень много злых тетенек и дяденек.

- Как наша дворничиха? – немного подумав и представив тетю Дуню с огромной лопатой в руках, - переспрашивал я.

- Еще хуже…., - отвечала бабушка, и я не понимал, куда же еще было хуже.

На самом деле, я уже рассказывал, что наша улица заканчивалась и плавно переходила в площадь трех вокзалов. А в те далекие годы, этот район был самым криминогенным. И каждая бабушка опасалась за свое чадо.

И так, я начал вкушать ветер свободы, самостоятельно гуляя с 38-го года, как и все мои сверстники. А публика у нас во дворе была разная. Мы были детьми трех вокзалов из разных социальных слоев. Дети служащих и интеллигентов, рабочих и недавно приехавших в Москву крестьян. Но дети – есть дети, и все мы находили друг с другом общий язык. О том кто я, и из какой семьи, во дворе знали очень не многие. Но и те кто знали пытались нередко меня задеть и обидеть. Особенно этим грешили дворничихины дети, ведь они знали, что их родители были понятыми, при обыске и аресте мой матери. А еще в доме напротив, в подвальных помещениях, жил один верзила – Вовка Магутин. Он часто издевался над малолетними ребятами, доставалось и мне от него. И с ним постоянно кто-то разбирался из родителей, но с Володьки все, как с гуся вода. Правда была еще одна компания мальчишек из соседнего дома №4, но в отличии от Магутина, нас малышей они не трогали.

Однако, как бы там ни было, нам мальчишкам было очень весело во дворе. Летом мы играли в футбол, в казаки- разбойники, лапту, в вышибало. А зимой наш заснеженный двор превращался в зимнюю сказку.

В то время, в старой Москве снег с улиц убирали не машины. Снегоуборочная механизированная техника в основном была задействована на уборке площадей и проспектов. У нас на Домниковке в 1938 году, а эту первую самостоятельную зиму я особенно хорошо запомнил, снег убирали интереснейшим образом! С улиц и проезжей части, его попросту свозили во дворы.

А делалось это так: наши дворники тетя Дуня и дядя Федя, ставили на санки огромные деревянные ящики и нагружали их до верху снегом. Затем везли к нам во двор и сваливали в одну большую кучу. Наш дом №6 состоял из 2-х корпусов. Один корпус пятиэтажный – в нем жил я, а другой четырехэтажный. Между этими домами стоял большущий забор. Именно около него, дворники и сваливали снег. Получалась огромная гора, да не гора, а целая горища! Мы гурьбой мчались к этой горе, чтобы построить снежную крепость, но не тут-то было. Бдительные дворники отгоняли нас от горы и кричали: «А ну, не смейте разбрасывать снег!» И мы отступали.

Однако, и дворники бывают добрыми. Постепенно снег оседал, уплотнялся, и снежную гору наши дворники начинали поливать водой. И получалась большая ледяная горка! Всю зиму мы с нее катались и не было большего удовольствия, как кувырком и друг на друге с нее скатиться. Домой нас было практически не загнать, и с горки не стащить.

А весной к нам во двор, на тракторе пригоняли большую снеготаялку. И разворачивалось настоящее действо! Снеготаялка работала, как поровая машина и из под нее ручьями вытекала вода. Конструкция этой снеготаялки была очень проста. Это был огромный бункер в виде чана, под которым разводили костер. Дрова нужно было постоянно подбрасывать, как и снег в этот чан. Вот дворники и махали ломами, с утра и до вечера, что бы разбить и растопить всю нашу ледяную горку. А в бункере было отверстие, через которое талая вода и выливалась, и ручьями бежала по всему двору. И как только привозили этот нехитрый агрегат, собиралась вся детвора от мала до велика. И мы начинали забавляться, всем двором пуская кораблики. Вход шли любые щепки, которые можно было найти во дворе, и тут же превращались в самодельные фрегаты с мачтами. Обгоняя друг друга они весело куда-то уплывали с нашего двора. Мы с криками бежали за ними, и не догнав их, возвращались обратно. И какая нам была разница, куда они уплывали. Мы прибегали, и снова начинали мастерить новые корабли.

13 глава. "КТО ТАКОЙ «ВРАЖИНА»? или ВЕСНОЙ 39-го!"

И вот, однажды, весной 39-го, я вышел во двор сияющий, как медный пятак! У меня в руках был новый кораблик, почти пароход. И сделал я его сам, ну или почти сам, если не считать помощи Агафадора Николаевича, бабы Зининого мужа. Наши мальчишки с восторженным гиканьем уже запускали свой флот по ручейкам, и весело бегали за ними. Выбрал ручей и я, да побольше и по шире. В нем бурлила и шумела вода. Я поставил свой быстроходный самодельный кораблик на воду, и он быстро помчался вперед. Я побежал за ним, как же это было здорово! Но, что это? Путь моему кораблику преградила нога в большом черном сапоге. Это местный хулиган Вовка Магутин, ухмыляясь устроил затор моему судну. Рядом с ним стояли еще двое мальчишек, это были дворничихины дети, и тоже ухмылялись.

- Пусти, не мешай! – отважно крикнул я.

- А то, что? – хитро прищурив глаза, сказал он, и все трое громко рассмеялись. Конечно мальчишки были старше меня на несколько лет, но я не спасовал. Я только стоял и думал, что ответить такого, что бы эти мальчишки от меня отстали. А Мишка, взял из ручейка мой кораблик, посмотрел на него, на меня, на ребят, и с ухмылкой бросив его на снег, а потом топнул по нему ногой. Раздался громкий хруст. У меня все оборвалось внутри.

- Ты что! – закричал я, - Я же его сам сделал. Все про тебя скажу!

- Кому? Ты же сын врагов народа…, - зло буркнул мне Мишка, а дворничихины дети сразу притихли.

- Не правда, мои папа с мамой в командировке. Вот подожди….они приедут и тогда…

- Что тогда? Вражина…

Мишка хотел еще что-то выкрикнуть, но резко замолчал, потому что перед ним, как из под земли, выросла моя бабушка.

- Замолчи! Сейчас же закрой свой рот! – приказным тоном произнесла она, - А то я тебе устрою безвременную командировку. Участковому заявление напишу на тебя, и в миг наш двор, навсегда избавится от такого хулигана, как ты.

Она замолчала, но продолжала смотреть на него пристально, твердо и решительно. Мне показалось, что она была готова на всё.

- Вражина.., - вновь с сквозь зубы буркнул Мишка, и мотнув уже совсем испугавшимся мальчишкам головой, быстро скрылся за воротами нашего двора. Тут же исчезли и дворничихины дети.

- Бабушка, а что такое «вражина»? – спросил я.

- Это деточка, такой человек, который не согласен с хулиганами, - спокойно ответила мне бабушка, и взяв меня за руку, добавила.

- Пойдем домой. Арифметикой заниматься пора, ты же не хочешь быть таким, как он?

- Нет, не хочу. Я хочу быть путешественником. Но…мой кораблик!

- А кораблик мы новый сделаем с тобой. Не переживай.

И мы пошли к подъезду. А я шел и гордился своей бесстрашной бабушкой, и думал, что как хорошо, что она у меня есть. Но как только мы вошли в квартиру, то сразу с порога услышали:

- Катя, милая, ну, где же вы ходите?! – это идя нам на встречу, и задыхаясь от волнения, говорила бабушка Зина.

- Что случилось, Зинаида Абрамовна?

- Письмо, письмо! Катя!

Она подала дрожащими руками серый помятый конверт, и тихо сказала:

- Открывай скорее, мы не трогали без тебя.

И мы тут же все удалились в нашу с бабушкой, тринадцати метровую комнату, потому что из всех комнат, на нас вопросительно и с интересом смотрели соседи.

Это было долгожданное письмо от мамы. Но было оно какое-то странное и очень короткое – «Жива. Здорова. Еду работать. Мама, береги Вадика». Без обратного адреса и разных нужных подробностей. Но мои бабушки все равно были очень рады. Они обнялись и заплакали. Так в марте 1939-го к нам пришла первая весточка от моей мамы. Мы не знали, где она, мы не знали, что с ней, но мы узнали самое главное – она жива! Моя мама жива!

14 глава. "ГОЛУБЫЕ ВОДЫ ТАГАНРОГА!"

Заканчивался май 39-го. Каждый день, бабушка Катя заглядывала и заглядывала в почтовый ящик с надеждой, получить хоть еще одну весточку от дочери. Но письма больше не приходили.

По вечерам мы перечитывали и перечитывали это коротенько письмо. Из которого сделали вывод, что моя мама жива и видимо находится в исправительно-трудовом лагере. Первое мамино письмо стало главным событием этого года! Однако шло время, писем больше не приходило, и мои бабушки снова загрустили, и никак не выздоравливали. А состояние здоровья бабушки Кати почему-то ухудшалось. Ее левая рука практически отнялась и не работала. Она стала еще молчаливей и задумчивей.

И вот однажды, московский лечащий врач невропатолог-гомеопат (его услуги оплачивали друзья Вольфсоны), у которого бабушка лечилась, ей сказал: