Трактат О движении Земли в Солнечной системе коорд

"Истина всегда проста; мир запредельно прост". Это утверждала алектика, ставившая своей целью поиск самых общих причинностей. "Общая причинность" - это и есть искомая истина. Именно философы-алектики изобрели совершенный инструмент познания под названием "трактат". Это было тогда, когда философия ещё была искусством логичных обобщений простых истин и фактов.

"Трактат" - это путь и способ логического познания и объяснения новых простых истин через простое начало.

Отсюда: при составлении логического трактата нельзя ничего придумывать и нельзя умничать, а нужно лишь во всём искать простоту. Об этом говорил, например, Аристотель. А о том, что истинная простота впервые даётся познанию людей труднее всего, говорил, например, Сократ.

"Простое начало" - это новая и неожиданная для всех аксиома-догадка или эврика, а также новый факт, новый опыт или наблюдение, то есть новая эмпирика или новая подсказка Природы. Первым алектикам подсказки на вопросы об устройстве мира якобы разными способами и намёками делали боги, но их боги могли и пошутить.

"Лемма" - это первоначальное предположение или вспомогательная, переходная теорема трактата.

Для автора трактата лемма - это заведомо ошибочная теорема, необходимая уже не ему самому, а читателю. Никакого научного значения лемма не имеет, но позволяет читателю пройти тем же путём логического познания, что и сам автор. Но известны примеры когда лемма становилась теоремой.

"Теорема" - это новая истина и будущая очевидность, уже доказанная автором хотя бы двумя способами. В трактатах только доказанные теоремы.

"Дай, где стать. И я поверну Землю". Эту литературную фразу Архимеда следует понимать так: мол, дайте мне новую аксиому (новую эврику) для опоры и начала; дескать, тогда мне не составит особого труда перевернуть ваши представления о мире. Перевернуть чем? Одной лишь силой своей логики, основанной на фактах и способной продвинуть познание по пути создания реалистичной и логичной картины мира. Впрочем, "реалистичный" и "логичный" - это одно и то же, то есть верное отражение реального мира.

В Древней Греции автор хотя бы одного трактата назывался Философом, то есть любителем мудрости с большой буквы. Но составлять логические трактаты можно и даже нужно и в наши дни, ведь признаки хорошего трактата точно такие же, как и у новой научной истины: простота, ясность, универсальность, "предсказательная сила" и антинаучность ("научность" - это то, чего нет в реальном мире, чего никто не понимает, что Галилей называл "великой глупостью людской", но что учёным видится умным).

Правильных теорий не бывает, так как все они начинаются с предположений и мудрствований; правильными бывают трактаты, так как все они начинаются с аксиом и мудростей. Пусть не всегда, но бывают.

Трактат "О движении Земли в Солнечной системе координат"

Аксиома. Центром координат в Солнечной системе может быть только центр вертикального Солнца.

Отсюда: линия, проходящая через ось собственного вращения Солнца и продолженная в обе стороны (как минимум) до границ Солнечной системы, - Вертикаль ("Истинная вертикаль"); умозрительная и ограниченная только пределами нашего воображения плоскость солнечного экватора - Горизонталь ("Плоскость Истинной горизонтали"). Такую систему координат удобно называть "Солнечной".

Лемма. Вертикальная Земля обращается вокруг вертикального Солнца по практически круговой орбите, плоскость которой наклонена справа налево к Плоскости Истинной горизонтали под углом 23,4 градуса.

Для жителей Северного (условно верхнего) полушария Земля вращается и Земля обращается справа налево. Суть леммы: не земная ось наклонена, как в учебниках, а сама орбита. И что это меняет? Что объясняет? Вот это мы и посмотрим, и, надеюсь, увидим.

Для доказательства данной леммы употребим следующие аксиомы:

точечный источник света всегда освещает ровно половину поверхности шара;

центр освещенной поверхности шара всегда совпадает с точкой падения на него отвесного луча света, проходящего в мнимом своём продолжении через центр шара;

если точечный источник света является центром координат, то при смещении шара вверх центр освещенной поверхности смещается вниз; при смещении шара вниз центр освещенной поверхности смещается вверх по поверхности шара;

при обращении шара по наклонной плоскости он периодически становится то выше, то ниже центра координат и источника света, при этом центр освещенной поверхности тоже смещается то книзу, то кверху;

при обращении вращающегося (!) шара по наклонной плоскости точка падения отвесного луча смещается вверх и вниз по поверхности шара с переменной скоростью и движется по поверхности вращающегося шара по сложной спиральной траектории со сгущениями линий в верхней и в нижней части и с наибольшими расстояниями между линиями в средней части этой траектории;

при большом радиусе орбиты обращения шара в наклонной плоскости его движение в самой верхней и в самой нижней части пологой орбитальной дуги происходит почти по прямой, которую можно считать условно параллельной горизонтальной оси координат;

при очень больших размерах условно вертикального шара допустимо считать параллельными три горизонтальные плоскости - две небольшие плоскости на обоих полюсах шара и плоскость его экватора;

луч света пересекает параллельные плоскости или падает на них под равными углами;

наш взгляд такой же прямолинейный, как луч света;

при очень большом расстоянии до точечного источника света все лучи света, падающие на поверхность шара, можно считать параллельными, так как и сам шар со стороны удалённого точечного источника видится ничтожно малым.

В этих аксиомах нет ничего нового и нет ничего непонятного. Так и должно быть. А теперь от теории перейдём к практике и вспомним всё, что мы знаем, но снова начнём с очевидного.

Ось суточного вращения Земли всегда ориентирована на Полярную звезду, поэтому только она одна всё время неподвижна на звёздном небе над вращающейся Землёй.

Для жителей южных областей Северного (условно верхнего) полушария Полярная звезда служит указателем на Север. Но наблюдатель, стоящий на плоской льдине на Северном полюсе Земли, видит полярной зимой неподвижную Полярную звезду точно у себя над головой. то есть в зените. Значит, в это время года вертикальная Земля находится где-то в верхней части наклонной орбиты, поэтому Северный полюс и полярные области находятся на теневой стороне земного шара. А в Южном полушарии, на Южном полюсе, всё в точности до наоборот - там в это время года полярное лето с незаходящим за горизонт солнцем. На сколько верхняя поверхность вертикального шара затенена, ровно на столько же нижняя поверхность освещена, и наоборот. Это тоже аксиома.

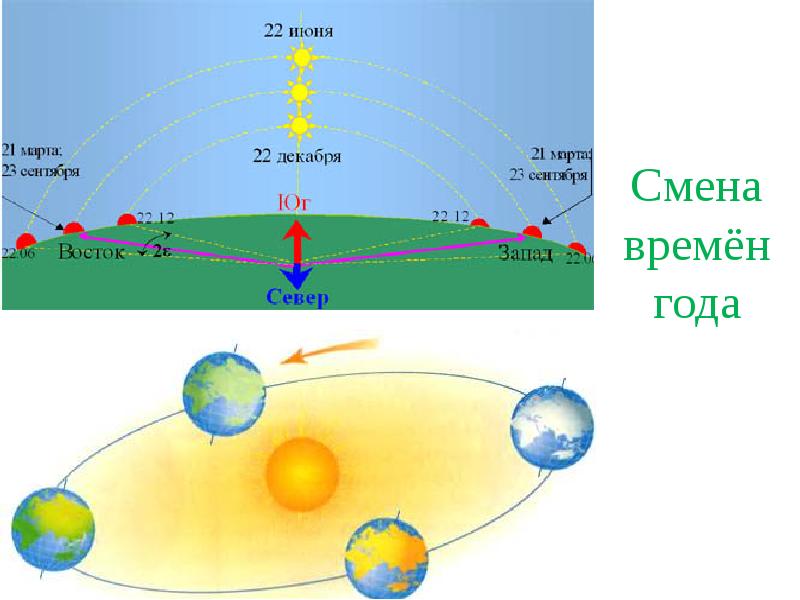

Летом наш полярник видит незаходящее за горизонт солнце, которое словно обходит его по кругу. При этом несколько дней в году оно бывает на постоянной и максимальной в году высоте в 23,4 градуса. Значит, Земля в это время движется в самой нижней части наклонной орбиты, которую можно считать прямой и параллельной плоскости Истинной горизонтали, а 23,4 градуса - это и есть угол наклона плоскости земной орбиты к Плоскости Истинной горизонтали, ведь центр Солнца всегда находится в плоскости земной орбиты. Отвесный солнечный луч и "солнце в зените" в это время бывает на линии Северного тропика, широта которого, как известно, равна 23,4 градуса с. ш.

"Солнцестояние" - это период времени, когда сегодняшнее положение солнца на небосводе в истинный полдень нельзя без очень точных приборов отличить от вчерашнего. Зимнее солнцестояние - период наиболее низкого полуденного солнца в году. Это с 18 по 25 декабря. Летнее солнцестояние - период наиболее высокого полуденного солнца в году. Это с 18 по 25 июня.

Разница между самым низким и самым высоким полуденным солнцем в году - 47 градусов. Низкое полуденное солнце совсем не греет, так свет от него проходит очень длинный путь в плотных слоях атмосферы (до 500 км) и на этом пути больше поглощается и рассеивается. Отвесный солнечный свет проходит наиболее короткий путь в плотном слое атмосферы (12 км) , поэтому солнце в зените нагревает воздух и земную поверхность прямо под ним наиболее сильно. Это объяснение Аристотеля. Когда полуденное солнце низкое, бывает зима, а когда высокое - лето.

"Солнцеворот" - это последний день периода солнцестояния, то есть 25 декабря и 25 июня. На Древней Руси это были праздники Коляды и Петра Солнцеворота. В "колядки" праздновалось рождение нового солнца, а в "петровки" все отмечали вершину зрелости солнца. После колядок высота полуденного солнца над горизонтом начинает заметно увеличиваться, а после Петрова Дня, соответственно, уменьшаться.

Современные учёные не отличают "солнцестояние" от "солнцеворота", то есть это у них слова-синонимы и один и тот же день - день самого низкого или самого высокого полуденного солнца в году. Однако в русском языке - это слова-антонимы и обозначать одно и то же астрономическое явление или событие они никак не могут.

Кроме двух солнцестояний, бывает ещё два симметричных астрономических события в году. Речь о так называемых равноденствиях - весеннем и осеннем. Но бывают ли в действительности такие дни, когда "на всём земном шаре день по продолжительности равен ночи"?

Нигде и никогда. Причина в том, что в дни предполагаемых равноденствий Земля, обращающаяся вокруг Солнца по наклонной орбите со скоростью примерно 30 км/с, пересекает Плоскость Истинной горизонтали под максимально возможным или максимально отвесным углом в 23,4 градуса, в результате чего наблюдается самая большая в году скорость прибыли-убыли высоты полуденного солнца и продолжительности дня.

На широте Москвы продолжительность светлого времени суток в году изменяется от ноля (в периоды солнцестояний) до 5 минут в сутки (в дни мнимых равноденствий и в близкие к ним дни) при средней скорости 4 минуты. Поэтому в дни предполагаемых равноденствий если вчера день ещё был длиннее ночи на 3 минуты, то сегодня уже ночь длиннее дня на 2 минуты. В этом мы можем убедиться, заглянув в таблицы.

В существующей научной или "столоцентрической" системе координат, в которой все планеты словно катаются по поверхности стола, а даже само Солнце наклонено к плоскости дубовой столешницы, дни с равенством дня и ночи просто обязаны быть. Более того, эти дни обязаны находиться как бы внутри солнцестояний и длиться несколько дней. Но таких дней и таких весенних и осенних солнцестояний просто нет.

Первым, кто сделал наклоненную модель земного шара (глобус) и с помощью её и свечи объяснил астрономическую причину смены времён года и существования на Земле пяти климатических зон, а также предсказал существование полярных областей, был древний грек Кратет Малльский (150 лет до н. э.). А первым, кто заметил противоречия в объяснениях своего современника, был такой же древний грек - Гиппарх (190-120 до н. э.) Он-то и объяснил "предварение равноденствий" и неуловимость "точки равноденствия", то есть невозможность предсказания того времени и той точки, в которой отвесный солнечный луч в один миг пересечёт линию земного экватора. Объяснил посредством придуманной им "прецессии" (или качания) земной оси. При этом Земля у него качалась и словно кланялась Солнцу вместе с Полярной звездой, ведь центром мира для него была Земля, а звёздное небо - её красивой декорацией. Причём Земля кланялась Солнцу весной и "откланивалась" от него осенью почему-то только в эти дни - в дни предполагаемых равноденствий...

Можно считать, что Лемма из сегодняшнего трактата уже объяснила несколько астрономических феноменов и событий. Причём объяснила так легко и "антинаучно", что астрономическая причина смены времён года и существования на Земле климатических зон уже не нуждается в каком-то отдельном объяснении. Но... и большое "но".

Все планеты в Солнечной системе и Луна обращаются примерно в одной плоскости (плоскости Эклиптики). А из этого следует, что максимальные углы наблюдаемых либраций (кажущихся качаний) всех планет и Луны, а также и самого Солнца должны быть никак не меньше всё тех же 23,4 градусов.

Однако это не так: мы смотрим, например, на Луну то сверху, то снизу под углом всего в 7 градусов, ведь именно таковы либрации Луны по долготе. Более того, мы и на само Солнце смотрим то сверху, то снизу под углом всё тех же 7 градусов, но нам кажется, что это ось суточного вращения Солнца так наклонена, ведь под таким углом опускаются или поднимаются солнечные пятна, расположенные только в экваториальной части Солнца, а других "реперных" точек мы тут не имеем.

Правда, наш наблюдатель на Северном полюсе сверху смотреть на Солнце никак не может, так как оно полгода - от мнимого осеннего равноденствия до мнимого весеннего - находится ниже линии его горизонта. Причём максимальный угол, на который от него опускается Солнце за горизонт, равен снова 23,4 градуса... То есть мы знаем, что солнце может уходить от него за горизонт на 23,4 градуса в дни зимнего солнцестояния, а видим, что Солнце становится ниже Земли, только на 7. Как такое возможно?

Для жителей Северного (условно верхнего) полушария Земля вращается и Земля обращается справа налево.

Теорема. Наклоненная (!) Земля обращается по наклонной орбите. При этом максимальный угол отклонения оси суточного вращения земного шара вправо от Вертикали в дни зимнего солнцестояния равен 16,4 градуса, а угол наклонения плоскости земной орбиты справа налево к Плоскости Истинной горизонтали - 7 градусов.

Эта теорема о том, что высота Земли относительно Солнца в Солнечной системе координат изменяется в течении года по одной причине - её обращения по наклонной на 7 градусов орбите; а высота солнца над горизонтом изменяется по двум причинам - изменения по отношению к Солнцу наклона оси суточного вращения земного шара и наклона орбиты. Эти причины и дают в сумме 23,4 градуса за 3 месяца и примерно 47 градусов за 6. Всё просто. В хорошем трактате вообще всегда всё просто.

Впервые эта теорема о движении Земли в Солнечной системе координат была сформулирована автором в 2010-м году. Причём доказана она была раньше, чем сформулирована. Так и должно быть, ведь ничего путного придумать нельзя, к знанию чего-либо можно только прийти. И с этой теоремы в действительности только начинается наука о движении Земли и планет в Солнечной системе. Наука простая и понятная. Вернее, наука о движении Земли и планет уже началась с Аксиомы этого трактата. Кстати, и наука эта очень просто и понятно объяснит видимые с качающейся по наклонной орбите Земли "парадоксальные" смещения перигелия Меркурия на те же самые 7 градусов, которые релятивисты объясняют искривлением пространственно-временного континуума. Правда, их объяснений никто не понимает, как, впрочем, и они сами. "С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я её уже сам больше не понимаю" (Эйнштейн)... значит, не понимал и раньше. "Вами я восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире. Но Вы всё-таки стали великим человеком" (один великий клоун в письме к другому).

Для дальнейшего познания будет полезным, если все будут считать, что автор этого трактата уже умер. Так и считайте. Я к этой теме больше не вернусь. Теперь уже от вас будет зависеть: будут ли ваши дети и внуки отличать солнцестояние от солнцеворота или нет. А пока что, например, 90% взрослых дядей и тётей не знают астрономическую причину смены времён года, что есть в учебнике "Природоведение" для четвёртого класса (это показали опросы), а 100% научных сотрудников Московского планетария не знают, что солнцестояние - это период из нескольких дней, а не один день.

Свидетельство о публикации №224102200196

Данными знаниями должен обладать каждый человек. Я прочитала всё с большим интересом и удовольствием.

Вы умеете заворожить читателя научными текстами.

С уважением, Ольга.

Ольга Суханова 4 10.09.2025 20:14 • Заявить о нарушении