Краткие очерки славянской истории. Беседа 5

И, кстати, этот первый процесс творения слов зафиксирован в Библии описанием сотворения мира Богом. Назвать ту или иную вещь и означало: вытащить её из природно-го («безвидного и пустого») небытия в обиход собственной стаи, превращающейся в большесемейную общину.

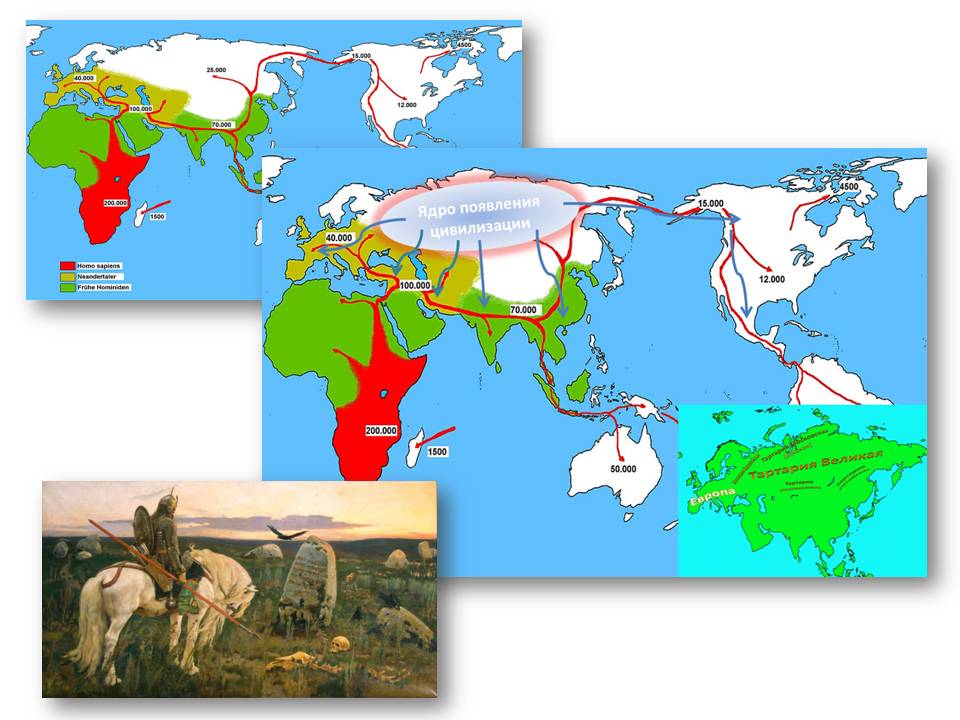

Вернёмся к вот этому рисунку. На нём – англо-саксонская модель развития ци-вилизации. В основу модели положены истинные, добытые кропотливым трудом археологов факты.

Факты расселения по планете одного вида обезьян. Или нескольких видов, способ-ных оставлять при межвидовом скрещивании фертильное потомство.

/Я употребляю термин «ф(п)ертильный», осознавая его происхождение ещё в пра-языке, в котором звук Ф-П-Б. А потому понимаю близость слов: порево, порно, пороть, парить (в значении «спариваться), парить (в значении «высиживать яйца»), парубок, па-рень, «пря». И слов, производных от БР-БЛ.

И я также понимаю, что наличие стольких гнёзд терминов, возникших из склейки звуков ФР-ПР-ФЛ-ПЛ-БР-БЛ в одном из современных нам языков, в русском языке, а главное, поддающееся простой (без лишних фантазий) расшифровке объяснение проис-хождения каждого из этих терминов звуко-смысловыми «средствами» этого же языка, го-ворит нам и о месте происхождения, и о первых творцах речи, как средства развития че-ловеческого общества.

Это понимают и многие профессионалы. Но на то, чтобы окрыто указать очевид-ный факт, наложен запрет.

Мне – можно.

Я не говорю, что все вышеперечисленные слова созданы русскими. Русские созда-ли цивилизацию и, как постоянно развивающуюся возможность её совершенствования, создали инструмент информационного обмена-накопления – речь.

А порно, конечно, не может быть сомнений, заслуга уже наших англо-саксонских небратьев/

Итак…

Обезьяны расселились. И периодизация расселения этих приматов, наверняка, дос-таточно точна. Однако, дальше и на карте, и в наших головах – белое пятно. На карте - белое пятно там, где живём мы. Белое пятно – русский мир, русская цивилизация.

В головах – белое пятно на месте ответов на три всё те же простых вопроса:

- что произошло с расселившимся по всей планете видом обезьян, что он «вдруг» отделяется от природы и становится человеческим сообществом;

- где, в каких географо-климатических условиях, был обеспечен этот невероятный, беспецендентный качественный скачок;

- когда (имея в виду опыт каждой семьи, где есть дети) мы можем сказать: человек готов (и, напротив, когда мы скажем про кого-то: он расчеловечился).

Вот другая карта. Моя.

По какой причине от нас ускользает очевидность?

Ну, во-первых, над этим очень профессионально работают специально нанятые люди. Они говорят нам о длительной эволюции, о появлении прямохождения, развитии мозга, рук и умений менипулировать руками при изготовлении всё более сложных орудий труда. О том, что постепенно человеческое общество усложнялось и усложняло свой быт.

Нам показывают соответствующие картинки, доказывающие эту эволюцию. И они убедительны. И мы верим.

А потом наступает «во-вторых». Нашу веру в эволюцию и в Бога ставят перед дру-гой картинкой.

И мы ощущаем компьютерную клавиатуру и экран ноутбука, сигналящий нам де-сятком соцсетей лежащий рядом айфон. Мы – в тёплых и комфортных жилищах. Скоро обед и мы достанем из холодильника и разогреем в микроволновке что-нибудь вкусное и полезное.

А где самое комфортное жильё, самая здоровая и вкусная (если есть деньги) пища? Кто придумал айфон и компьютер?

И мы САМИ достраиваем на месте белого пятна в своём сознании большую ложь: западная (англо-саксонская) цивилизация создавала, создаёт и будет создавать значитель-но раньше и быстрее других народов весь этот человеческий мир.

Есть и «в-третьих». Почему я и пытаюсь писать эти очерки, прежде всего о языке. Нет не ангажированных англо-саксами исследований о возникновении человеческой речи из криков, хрипов и придыханий примата. Нет объективного анализа словарных составов различных наречий на предмет наличия в них первых, имеющих смысл, склеек начальных звуковых попыток. Ведущих к появлению диалогов. Или замалчиваются, или дискредитируются всеми способами попытки отдельных специалистов указать «родину» первоязыка.

То есть указывать на глубокую древность санскрита и протосанскрита, конечно, можно. А на глубокую древность русского языка – уже нельзя.

Выводить происхождение своих английских, французских и прочих романо-германских слов из древних еврейских, финикийских, санскритских корневых основ тоже можно. Даже если эти корнеосновы далеки от произносимых на современных языках звучаний слов также как звучание слов «мама» и «паровоз». А упоминать, что в русском языке любое романо-германское слово найдёт себе не только звуковое соответствие, но и простое, логичное и понятное разъяснение своего происхождени» - это «фу-у-у-у!».

Придумывать этимологическую чушь про слова «оксюморон», «сомелье», «панта-лык» разрешено. А видеть в них укоренённые в моём родном языке понятия – это «чёрная метка» от так называемых профессионалов, хихиканье и покручивание пальцем у виска от рядовых граждан…

Ну, Задорнову на эстраде ещё можно. Но ведь он же всё это – не всерьёз?

В том-то и дело, что всерьёз! Царство ему Небесное!

Как раз о царстве и поговорим.

Тар тария. Первое осознавшее себя общностью маленьких объединений (тарей) го-сударство. Оно обозначено на картах. Оно в своём названии несёт неопровержимый смысл. Оно создано на правилах, зафиксированных в преданиях вошедших потом в пи-саные истории – в Библию и в Повесть временных лет (ПВЛ).

Просто для примера: правило первое запрещает менять границы, установленные изначально. Формула «законного» расселения людей по версии Библии: «в землях их, ка-ждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Замечу, что язык, по утвер-ждению Библии был «один, и одно наречие».

То же самое сказано после перечисления разделения земель между сыновьями Ноя в русской Повести временных лет (ПВЛ). «Симъ же, и Хамъ, и Афет, разделивше землю жребии метавше не преступати никому же въ жребiй братень, живяху кождо в своей час-ти».

Мы видим, что государство есть. Что оно осознаёт общность своего происхожде-ния. Что основу его существования составляет принцип нерушимости границ внешних и внутренних (в которых с глубокой древности привыкли жить большесемейные общины, роды, племена). У государства многотысячелетняя история. И её из устных рассказов, в конце концов, перенесли в документы (Библию, ПВЛ).

Признать Библию историческим источником?!

Ну что вы, разве можно!.. Ведь тогда придётся хронологию от сотворения мира на-чинать. То есть от сотворения смыслов и слов для обозначения уже не животного мира (животным названия предметов и явлений ни к чему), а человеческой социосферы. И воз-никнут вопросы: а что было до периода царств Древнего Египта? До городов-государств Мессопотамии и Древней Греции?

Лучше яркими картинками в миллионах учебников отвлечь внимание любопытных. Лучше пропагандировать легенды и мифы древних греков. Лучше вести отсчёт любого исторического события от Рождества Христова, разделяя непрерывный поток истории рода человеческого на «до» и «после». Лучше мощные государственные образования скифов и исседонов обзывать племенами, а микрогородишки Ур, Урук, Трою именовать городами-государствами.

Пойти по этой скользкой дорожке и признать, что Библия и ПВЛ составлялись практически одновременно?!

Да Вы, батенька, и неуч, и сумасшедший!

Библия – русское слово?! Ну, точно, место Вам в психушке…

Ну и что, что корни слова «библия» рассказывают о новоизобретённом способе хранения информации. Ну и что, что прочитав это слово по-русски, мы понимаем суть изобретения. Ну и что, что Библия в том виде, в котором мы её видим сейчас, появилась только в момент соединения более дешёвого способа изготовления бумаги с печатным станком. А до того – только беспорядочный набор свитков…

Ну и что, что в названиях местностей, в которых расселялись народы согласно По-вести временных лет нет практически ни одного совпадения с названиями, упомянутыми в Библии. Вежливые англо-саксы и их помощники нам тонко намекают, что это просто европейские книжники были грамотные и написали правильные названия. И быстренько всё это растиражировали. А русские монахи-летописцы что-то напутали. То ли Библии европейской в глаза не видели (верующие же люди – зачем им Библия; да и не было её же ещё в утверждённом виде, когда русские неучи писали свою версию). То ли имели какой-то свой свиток с описанием расселения людей после Потопа.

А они же умные. Они же те, неутверждённые, свиточки сожгли у себя в Европах. Да и на Руси много чего пожгли при Никоне и позже.

Вот этот отрывочек в ПВЛ не заметили? Промашка вышла. Да и ладно: кто же чи-тает всякие русские Повести. Даже сами русские не читают…

Итак, о царстве.

С А.С Пушкиным ещё не всё. Ещё про Русь. Но уже после того, как некоторые из читателей убедились, что более глубокая, чем обычно проводят филологи, разведка даёт не совсем привычные результаты.

«…Там русский дух, там Русью пахнет!»

Чем пахнет русский дух? Слава Богу, что многие из нас, благодаря растиражиро-ванным альтернативщикам, имеют утвердившееся мнение: чистотой и трезвостью. По-скольку у нас бани, а в средневековой Европе антисанитария. Поскольку до начала 20 века русский мужик пил кратно меньше француза, итальянца, англичанина.

А ещё русский дух пахнет Богом. И все вы это повторяете в молитве и в приговор-ке.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!

Мы (русские) – внуки Божьи!

Так Пушкин и написал: мы пахнем.

Русь (в значении «русские», «живущие на Руси») пахнет Богом. Запах, дух и в;ня (благов;ние) – слова-синонимы. В;нюки, внюки, внуки – обозначение духа (дыхания, жизни) Божия.

Так и живём.

Вернее, должны бы жить. С царём в голове и с духом Божьим.

…Царь.

Откуда это слово?

The Царь. Зэ зарь. Об определённом артикле, вошедшем в состав слова в таких рус-ских словах, как «зе-нит», «зе-ницы», я уже писал. Можно предположить, что и «латин-ское» титулование главы тари-сари-зари-цари включило артикль «the» в слышимое нами: се царь/тарь (caesar). И Гай Юлий Цезарь не так уж плох, если носил наш древний русский титул и не стеснялся его. И мало кто стеснялся так называться.

Что ж, пройдёмся по титулатуре руководителей снизу доверху.

Про тиуна/тивуна – главу маленькой общины (табуна, town) я уже писал.

Выше стоял волостной староста – руководивший ячейкой-сотой (конечное СТА в слове), соелинением нескольких тарей.

Ещё выше стоял человек, ведающий обороной уезда. Брон, прон-прониар (барон). И это вовсе не титул. В первом русско-скифско-тартарском государстве это должность. И одна из должностных обязанностей барона осталась в позднейшем воинском звании – полковник (сковывающий, соединяющий, слаживающий в поле разрозненные сотни в единое целое, полемарх, полевой атаман).

Пусть мне кто-нибудь попробует показать на примерах германское происхождение словечка baro («воинственный человек»). Укоренённость этого baro в немецком языке. Хотя бы какую-то… Что-нибудь из той палитры звукосочетания (БРН), которое выводит нас на «русские» функции брона в словах: собирающий (не всех, а отБоРНых); оборо-няющий; создающий (деющий) укрепления (борони, бронь) берендей; барин (боярин) в первичном значении «администратор», «распорядитель»; боронящий в значении запре-щающий, блюдущий правила.

Граф стоял на ступень выше барона. И это тоже профессия, а не титул. И это тоже понятная и простая функция, обозначенная русским звукосочетанием ГРФ-ГРП-ГРБ (должность кравчего получает в таком разрезе новое наполнение: кравчий-грабчий-габчей – учётчик сборов). Ис-полнительная и распорядительная власть над несколькими уездами, ГуБеРнское (ГБР-ГРБ) правление, сосредоточенное на сборе местных и государственных налогов, на мест-ных тратах (гУбах).

/В.И. Даль: «ГРАБИТЬ что, кого; грести граблями, сгребать что в одну кучу; | оты-мать силою, кур. грачить, обирать кого разбоем, явно, не воровски, нахрапом. | Сев. хва-тать руками. Грабиться, быть грабиму. | Сев. хвататься за что руками, пальцами. Грабься за коль. Выграбили все дочиста. Дограбился до кобылы. Заграбил все себе. Награбил мно-го. Его ограбили дорогою. Пограбили всю одежду. Город разграблен. Сграбь руками, за-греби. Грабление ср. действ. по знач. глаг. Граблить, грести граблями. Грабли ж. мн. руч-ная борона; состоит из хребта, бруска в аршин, со сквозными дырьями, до 12-ти, в кото-рые вколочены зубья, колышки в палец, и из грабловища ср. палки в рост человека, во-ткнутой посредине хребта отвесно зубьям. Граблями гребут, сгребают сено катают; на грядах бьют комья и ровняют. Грабелина, грабелище или грабельник чивильник, грабло-вище. Грабельный, принадлежащий или относящийся к граблям. Грабельщик м. грабель-щица ж. работающий что граблями. | Стар. грабельщик, грабитель. Граблеобразный, зубь-ями похожий на грабли; сделанный граблями, лучше граблястый, грабельчатый. Грабель-ки умалит. грабли; грабельцы вят. растение Erodium cicutarium; грабок м. грабки мн. род грабель, приделанных к косе, с длинными, выгнутыми по косе зубьями, для кошения хле-ба, особ. овса и ячменя; это косьба награбок, награбки, награбках, грабками. Грабилка ж. арх. набирка, род маленьких грабель, как рука с пальцами, для сбора ягод с низких кустов, брусники, черники и пр. Грабитель м. -ница ж. обирающий людей силою, разбойник, хищник; вынуждающий приносы, взятки, подарки, наглый взяточник. Грабителев, граби-тельницын, ему, ей принадлежащий. Грабительский, свойственный или приличный грабителю. Грабительство ср. грабеж м. насилие, действие грабителя, разбой, хищничество. Грабительствовать, грабить, жить, заниматься грабежом. Грабежник, -ница, грабитель, -ница. Грабежный, награбленный или до грабежа относящийся. Грабаздать, грабуздать, грабастать, грамаздать что, хватать, захватывать руками; выхватывать, отнимать силою; грабить, грабительствовать; -ся, хвататься за что руками, чтоб выдраться, вылезть. Грабазданье ср. действ. по глаг. Грабазда, грабузда об. кто захватывает и присвояет себе чужое. Граблик костр. растен. Potentilla argentea, червичник, червивая, червивка, червец, забируха, железная, деревянка, жабная-мужская, горлянка, молка, пятилистник, собачка, улабник?»/

Герцог – тоже вполне внятная должность, объединяющая под горней (вышестоя-щей) властью упряжку губерний (цуг, цок/ток-токовище; в прямой связи – чке/чеке – с господином (Herr)).

И, наконец, король. Тот, кому верховной властью (например, властью наместника Царства Божьего, римского Папы) доверено «кралить»/«кролить»/«крылить» данную тер-риторию. Тот, под чьё крыло, крышу отданы на данной территории все функции: законо-дательная, исполнительная и судебная.

Заметьте, что эта иерархическая цепочка имеет «русское» происхождение. Но употребляется только в некоренных (европейских) провинциях. Должности королей раз-даёт им наместник Царя (в религиозном плане – Царя Небесного). Короли назначают гер-цогов. Герцоги - графов. Графы – баронов.

Во «внутренних», корневых районах ТарТарии цепочка длиннее и древнее.

Тарь, ведущий традицию безграничной и бесконтрольной своей власти от царя большесемейной общины, кочующей по своему, священному и неприкосновенному в оговорённых границах, тарству. Площадью примерно 180-190 кв. км.

Князь, ответственный за конкретное дело (конящий дело от и до), либо за конкрет-ную территорию (кон в таре), либо за конкретную группу людей (небольшой людской коллектив – кон, наряженный на какую-то особую работу). Князей/конязей всегда не-сколько. Потому что и задачь, которые ставит тарь/царь перед большесемейной общиной собирателей-заготовителей всегда много. Выжить надо было.

Бояр – младший администратор (сохранилась в свадебном обряде должность рас-порядителей – младших и старших бояр-боляр). Нечто вроде бригадира при производстве ординарных работ. Бояр имеет авторитет в своей бори=гаде, среди сборщиков в угодьях данной тары.

Дворни/дворяне/творяне. Это и есть рядовые творцы товара-товы-добы-добычи.

Приведу здесь всю статью В.И. Даля, относящуюся к «занятиям» первых д(т)ворян: «ТОВАР м. стар. именье, имущество, добро, достаток, пожитки, нажитое; | походный, во-енный обоз. Мстислав же зая товара много, золота и сребра, и челяди, и копий, и скота, летописн. Распревшеся (т. е. поссорясь) убойци Миндовгови о товаре его, убиша добра князя полотьского Товтивила, летописн. В Варязской божници изгоре товар весь, лето-писн. | Ныне: запасы торговые, вещи, назначенные у купца в продажу, все, чем торгует, промышляет кто. Товар свежий, - лежалый. Этот товар нам не рука. Товаром лавка кра-сится. По товару цена. По цене товар. Товары из заморя пришли. Красный товар, ткани, точи. Темный товар, запретный. У вас товар (невеста), у нас купец (жених). От нас идет сырой товар, а к нам деланый. Товар товаром, а тара даром. Плохой товаришка. Товарец первой руки. И мы, государь, товаренки свои (товаришка) возим и пр. Тощий товар, пло-хой. Ваши деньги, наш товар, воля и в запросе, и в подаче. Хороший товар (повар) сам себя хвалит. Товар - работник: лежа, на себя наедает. Не своим товаром ты стал торговать. Не по товару купец. Товар полюбится - ум расступится. Не товаром Бог кормит, а купцом (покупателем). | южн. гурт рогатого скота. Товар идет, гурть гонять. | Товар или сапожный товар, выделанная, готовая кожа. Опойковый, козловый, подошвеный товар. | Горн. рудная смесь, готовая для проплавки. Сырой товар, руда, которая еще не расплавилась в горну; ниж.-ард. железная руда. Товару добыто. продано столько-то. | Товар и товар, стар. табор, укрепленный стан, обоз на стойке. Святославу же неведущю о иззжаньи Изяславли, стоящю перед городом в товарах, с княжнею и с детьми, летописн. И начаша новгородци думати с плесковичи о чюдской речи, отшедши далече на товар... и наехаша тюдь на товары без вести, летописн. 1217 г. Владимир нача ставити избу у товара своего, противу града, летописн. Товар купеческий могло бы быть скандинавск. или ганзейск. die(de) Waare; товар, стан, обоз, не может быть искаженное табор, слово гуситское, которое тремя веками моложе; а товар, скот, может быть турецкое, давар. Товарище ср. стар. место, занимаемое товаром? И вседше на конь, гна до товарпщь их, летописн. не обоз или стан ли? Товарные склады, - кладовые. Товарный поезд, с кладью, противопол. пасажирский, путничий или ездовой. Товарник м. сарай, амбар, кладовая для склада товаров. | Моск. девятичетвертные, сплавные дрова. Товаринка твер. лоскуток ткани. Товаристый, богатый товаром. Товарищ м. дружка, сверстник, ровня в чем-либо; однолеток; односум; помощник, сотрудник; соучастник в чем; клеврет, собрат, Товарищ детства, совоспитанник. - по службе, сослуживец. В дороге, сын отцу товарищ, оба равны, помогают друг другу. Одному не под силу, привести товарищей. На это дело товарищи найдутся. Товарищ министра, старший помощник, заступающий его. В вербованных полках, рядовой назывался товарищем. Пеший конному (или голодный сытому) не товарищ. Торговый дом с товарищи, такой-то с товарищи, фирма, звание дома. Иван Марье не товарищ. Гусь козлу не товарищ (не брат). Гусь свинье не товарищ. Слуга барину не товарищ. Ир Крезу (или бедный богатому, нищий богачу) не товарищ. Коню конь товарищ, а свинье кол (об него чешется). Вино уму не товарищ. По товарищам и слава. Гуляю с товарищами, а женюсь один. Черт попу не товарищ. Поп черту не товарищ (поп его обманет). Умный товарищ - половина дороги. От товарища отстать - без товарища стать. Родной брат продаст, а товарищи невыдавцы! Товарка ж. товаристка новорос. подруга, подружка, другиня; пособница, помощница, участница, в деле. С товарками в лес по грибы ушла. Товарка в дороге. | Товаркою (сиб.) муж зовет жену свою. | Новг. торговка базарная, молочная и др. Товарищеская торговля, артельная. - пирушка. Он обошелся со мною товарищески, по-товарищески, как с ровнею и приятелем. Товарищество, состояние, быт, связ, союз и взаимные отношения товарищей. Товарищество не дружба, а связывает. | Условные, обычаем введенные отношения, между всеми совоспитанниками, сослуживцами, однополчанами; круговая порука, все за одного, франц. esprit de corps. | Братство или артельщина двух или многих людей, союз на известное дело, общество, компания. Товарищество торговое, страховое, заводское и пр. Товарищество на паях, где всякий участвует, по мере внесенного пая. Правило товарищества, арифметич. учить делить любое число соразмерно другим числам»/

По мере объединения тарей в волости, уезды и губернии возникали соответству-ющновые административные должности. Однако то тарстство-царство, которое в силу разных причин оказывалось в данном объединении в привилегированном положении, могло теперь придать своим людям б;льший вес и уже несколько иные функции в адми-нистративной системе объединённых тар (большой/великий князь, ближний боярин, дво-ряне/товарищи/дружина). Естественным путём удлиннялась и нижняя часть администра-тивно-хозяйственной цепочки (холопы, различные категории крестьян, мещане, торговые люди (купцы)).

И все эти люди сохраняли некое единство восприятия мира, коренящееся в его справедливом, основанном на тарской/царской власти, устройстве. В одинаковом понимании смыслов изобретённых ими слов. В принятии общих и местных обычаев. В уважении индивидуальных вер.

Первая цивилизация обеспечивала не только независимость от природы. Она дава-ла возможности к расширению своего влияния за счёт не получивших ещё навыков неза-висимого, надприродного существования других представителей рода homo sapiens.

И мы видим, что естественным путём её распространения были три стороны, три дороги в русских сказках: запад, юг, восток.

И каждая из дорог, любой выбор, означал потерю изначальной цивилизационной идентичности русского мира.

Мы стоим к северу спиной. На север идти нет смысла – там голод.

Дорога вправо, на запад, означала потерю связи с природой (конём). Означала по-гружение в своё внутреннее «я», придание собственной личности масштаба мироздания (холистическое восприятие мира, идея человеко-бога, идея мира, как результата акта про-извольного творения – они отсюда),

Восточный путь мог привести к потере именно человеческой индивидуальности (соби, особицы каждого индивидуума-творца), направив энергию развития, энергию по-знания вовне (изучая, анализируя, используя окружающий мир и себя, как частичку внеш-него мира; рационализируя природные (стадные) инстинкты).

А путь на юг, в более комфортные условия жизни, означал просто регресс, воз-вращение в состояние безразличия в прямом и переносном смысле этого слова.

И разве не так всё произошло и происходит с цивилизациями, народами, лично-стью каждого?

Свидетельство о публикации №224122200914