Краткие очерки славянской истории. Беседа 7

У русских издревле почитается икона Троицы. Говорят ещё: Живоначальной Троицы. И вот этот переход от существования к жизни предполагал появление у существа трёх качеств: воли, веры и способности выбирать.

- Русские не сдаются!

- Ни шагу назад!

- Работайте, братья (Магомед Нурбагандов).

Это воля. Это архетип предъявления себя окружающим обстоятельствам. Это непреклонность перед нарастающей угрозой, которая и включает процесс поиска (и нахождение) не видимых ранее резервных способов продолжить сопротивление среде. Исчезает или делается низкоурожайным один объект для собирательства – и табун сапиенсов ищет другой. Возникают резкие сезонные колебания климата с периодом, когда пища совсем или почти совсем отсутствует в природе, – и появляются предпосылки к планированию сезонных работ, к развитию навыков сохранения собранного впрок, к появлению резервных пищевых запасов. Возникают практики распределения (пищи, необходимых работ).

Примеры успешного преодоления трудностей порождают веру в собственные возможности повторить эти примеры. Веру в правильность передаваемого опыта непреклонного выживания. Веру в счастливое весенне-летнее будущее, которое обязательно наступит.

Сопротивление среде может убить человека. И стать основой веры в бессмертие его духа, души. Потому что благодаря его стойкости выжили остальные.

Архетип веры рассеян в таких первичных посылах, как:

- Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

- Прежде думай о родине, а потом о себе.

- Я должен…

Вера и стоит рядом с волей, потому что оба понятия звучали раньше почти одинаково: ВЛ-ВР. Звуки перемешивались. И понятия тоже было очень трудно отделить одно от другого. Воля (ВЛ) предполагала преододение боли (БЛ) в процессе борьбы (БР). Вера (ВР) предполагала передачу из поколения в поколение велений (ВЛ) и правил (ВР-БР-ПР). Вера рождалась из совместного (ГО)-воренья, -веренья. В процессе передачи жизненного опыта звуками речи – обречивания/овречивания собственных наблюдений, мыслей, приказов.

/Один из следочков древних значений звукосочетаний вер/вор/вра/вре остался для нас в слове «врекаться». В.И. Даль: «ВРЕКАТЬСЯ, вречься донск. зарекаться, давать обет, зарок, роту, клятву; обрекаться. Врекаетесь ли пособить нам противу вел. князя? спросили новгородцы псковитян»… Или вот: «ВРЕКОВАТЬ кого, пск. урочить, портить заговором, напуском»/

Вера рождалась в душе (подкрепляя волю). Вера велила: различать свет от тьмы, определять день, ночь, утро и вечер. Твердь (небо) и сушу.

В тёмных закоулках рождающегося сознания явления и предметы облекались/обрекались/вречивались в первозвуки слов.

Слишком много и слишком быстро накапливались изменения в природе. А наше упрямство не позволяло нам уйти вслед за остальными, в тёплый и понятный рай.

Различать и называть – те умения, которые стали основой процесса быстрой передачи опыта (в обход медленным генетическим изменениям). В книге Бытия – именно об этом «обходном» пути. И о том, что этот путь вооружил нас свободой выбирать между светом и тьмой, хорошим и плохим, добром и злом.

Но прежде человек научил другого человека понимать собственное видение самых элементарных различий. Так было необходимо. От этого зависело выживание всего стада.

Грубый пример: два пищевых продукта – грибы и репа.

Для обезьяны нет разницы, что брать. То, и другое – пригодная в пищу еда. Отголоски этого обезьяньего безразличия рассыпаны по словечкам, связанным с процессом пережёвывания пищи, когда во рту образуется кашица (меш, мешанка, кашица, месиво – англ. mush, mash).

И грибы – кашица (англ. mushrooms). И ропа (репа) – тоже жидкая мешанка.

/В.И. Даль: «РОПА ж. или рапа перм. крутой рассол, соленая матка, из которой вываривают соль; натечная вода, в соляных озерах. | Ропа, ропа, стар. сукровица, дурной гной». Тут же и «СИРОП, сыроп м. лат. вообще густой отвар; ягодные, плодовые сиропы, сахарные, идут на варенья и на лимонады; врачебные сиропы, вываренные до густоты соки растений или частей их. Сироповые пития. Варить что до сиропной густоты. Сиропистая тягучесть. Сиропщик, -щица, приготовляющий сиропы»/

Но человеку понадобились оттенки. Различия для прояснения другому человеку многообразия ситуаций. Поэтому собираем мы в ко-роб – в то, что со(ко)-мешает, совмещает, соединяет в себе различные предметы. И «ко-рабь»/корабль – это ёмкость для перемещения людей и товаров по морю. И руп-ор – это сбор нашего ора/крика. И репица у лошади – место соединения хвоста с туловищем.

А репей – это то, что мы «собираем» на свою одежду. Не оторвать.

Робный – собирающий. Хлебороб – хлебосборщик. Работать/робить – в значении «собирать». Горбатиться – не горб зарабатывать, а робить, заниматься древнейшим занятием, сбором еды.

Кстати, ведь «отребье» - это «оторви да брось», отсоединённые от нормальных, отборных людей, отщепенцы.

Ну и, наконец, ребячий выводок, ребята, ребя – сборная мешанка разновозрастного молодняка. Арабы, как и ев-ропы – собранные.

Но все эти путешествия звуков Р и Б начнуться позже. А вначале руководитель (тар/царь) большесемейной общины должен был разделить звуки так, чтобы его ясно поняли те, кого он пошлёт на заготовку грибов (РБ), и те, кто будет сегодня тянуть репу (РП). Причём такая ситуация могла сложиться только уже ближе к осени. Так как летняя репа не храниться долго (её съедали сразу) и нужно было наступление более прохладной погоды.

Воля, вера и способность выбирать – основные наши отличия от других приматов, от дельфинов, пчёл, муравьёв. Благодаря этим отличиям и сформировались первые архетипы нашего поведения, перечисленные выше.

Мало кто станет спорить, что подобные архетипы присущи многим культурам. Но и мало кто усомнится в том, что данные архетипы являются массово привлекательными в той культурно-исторической среде, где они рождены изначально.

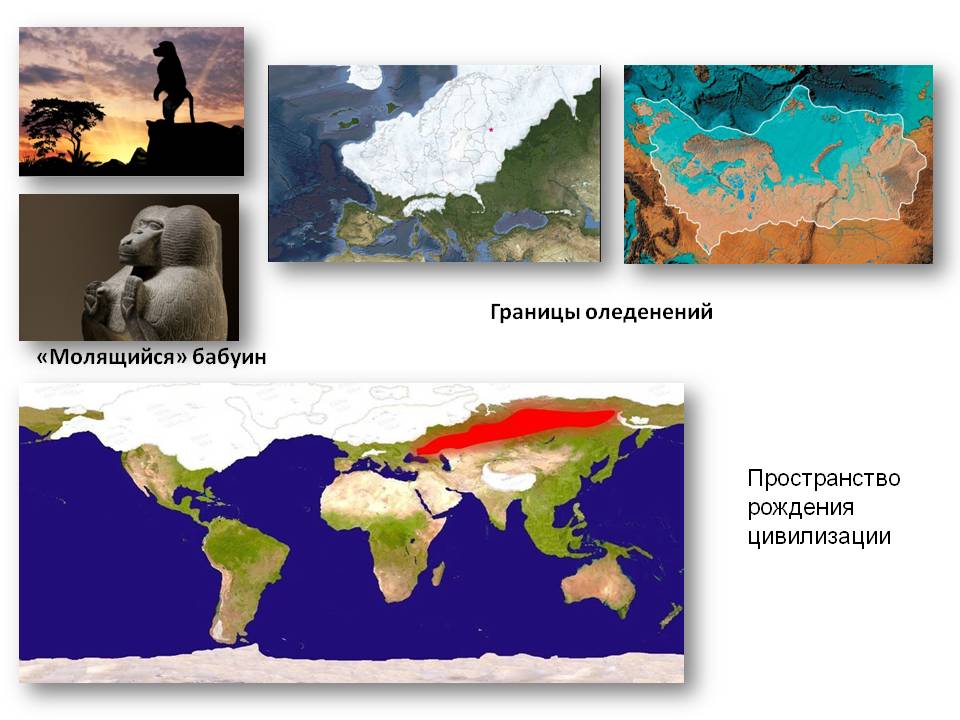

Тут, в нескольких сотнях километров от наступающего ледника. На не очень широкой полосе – до комфортных для жизни, но не перспективных для развития разума температур южнее 41°32;47; с. ш.

Свидетельство о публикации №224122501021