Краткие очерки славянской истории. Беседа 9

Пернатый, перо…

Пекуться же птички о нас, обеспечивают нас инфомацией о «хлебе насущном». И мы же ещё не высокомерим. Мы – пока что стая собирателей. И они тоже стаи собирателей. И они часто нас ведут к пище, к тому, что мы начинаем заготавливать прок. Они перят нас. Они – наша общая стая и это они отдают направляющую всех к ягодам-грибам-орехам-плодам команду:

- Вперёд!

Они – наши наблюдатели-сигнальщики и предводители.

Императоры.

И человек-предводитель, которого направляет тарь с каким-то поручением с группой товарищей, он тоже – император. Тот, кто правит делами всей этой группы, являясь проводником тарской воли. Тот, кому надо подчиняться также как тарю (а в некоторых случаях сила его приказов круче и жёстче тарских, как, например, при разделении власти кошевого и полевого атаманов, на походе, на войне).

Снова маленькое отступление.

Нас нетрудно обмануть.

Сказать нам, что когда-то, при Петре Романове, мы восприняли западный вариант титулатуры верховного правителя.

«Божіею посп;шествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Сибирскій, Царь Херсониса Таврическаго, Царь Грузинскій; Государь Псковскій и Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольскій и Финляндскій; Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Б;лостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и Великій Князь Новагорода низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полотскій»

Император.

Самодержец.

Царь.

Государь.

Великий Князь.

Князь.

Государь и Великий Князь.

Выше, я уже проговаривал версии происхождия всех этих европейских баронов, графов, герцогов и королей. В написанной для нас истории царского титула нет в средневековой Европе. Но нам говорят, что цари появились ещё в древнем Риме, что первым римским правителем с титулом царя был легендарный основатель Вечного Города Ромул…

Но стоит совсем неглубоко копнуть, и мы видим, что Ромул только попытался восстановить у власти прежнюю династию правителей. Сам же, уйдя в свободное плавание, заложил новый город и объявил себя…

Следим за руками: нам говорят, что Ромул стал царём. И перечисляют первых аж семь царей. Чтобы мы легче усвоили, что царь – древний римский титул. Потом была Республика. Потом некий консул с подозрительной фамилией сделал эту фамилию частью титула. Потом титулы цезаря и императора переплетаются. Проходят столетия.

И вот: та-дам!

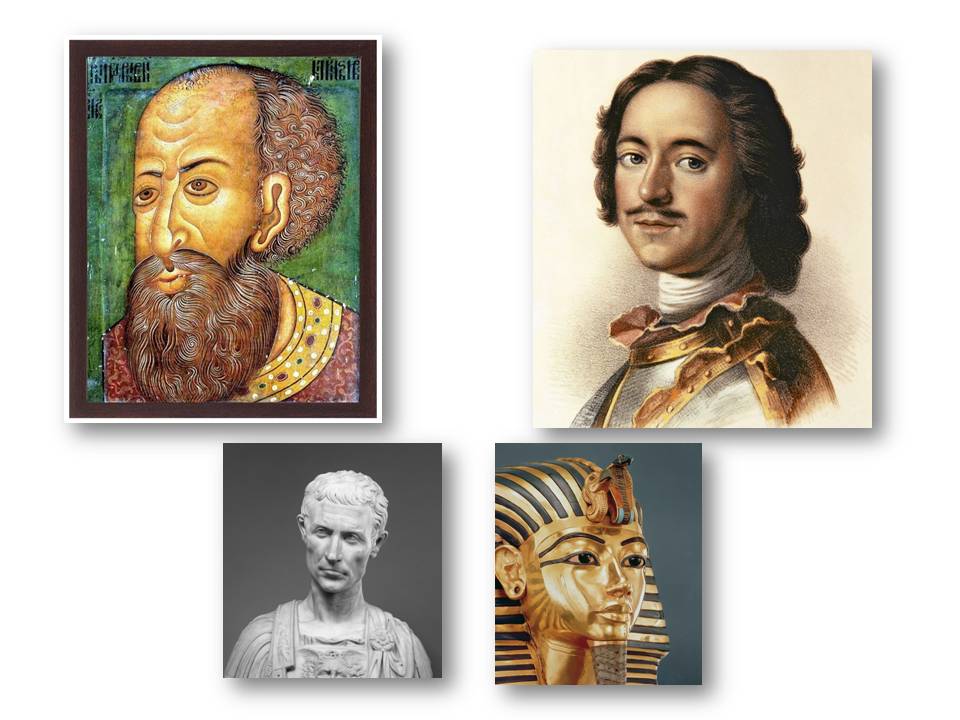

Иван Васильевич Грозный берёт этот титул царя себе (1547 г.), а позднее этот титул в отношении русского царя получает международное признание (1561 г.). А ещё через полтора столетия мы «доросли» до империи…

Мы всегда чтили и чтим традиции. Иван Васильевич взял себе ровно тот титул, который он имел право взять (смотрим, кого в русских летописях именовали царями до 1547 года).

И: не были Ромул и шесть его сменщиков царями. Их официальное наименование: Reges Romae. Rex. Рех-Реш.

Решалы. Регуляторы. Рехуны/рекуны (говорители, глашатаи чьих-то распоряжений). Поставленные в городе вышестоящей властью.

Какой и где она была?..

Вопрос пока без ответа. И предстоит этот ответ отыскать в тех отрывочных сведениях, что нам остались в виде «истории». Одно мне представляется неоспоримым: искать надо звукосочетание «тарь-царь-сарь»

Не был царём и Гай Юльевич. Его фамилия, правда, говорит нам, что он потомок царского рода (со-/сae-зарь). Но таких двоюродных племянников всегда было достаточно много. Царёвых потомков.

Се-зарь.

Мы так и говорим: се-годня. В значении более общем, чем наступивший день – «ныне», «этого года события». И в разговорной речи для обозначения именно текущего дня у нас есть отдельное словечко «сёдня/сёдни».

/И у В.И. Даля: «СЕЛЕТНИЙ и селетошний, нынешнего лета, года или урожая; селетье или слетье сев. все, что Бог дал в лето, весь урожай, более кроме хлеба, т.е. всякое подспорье хлебу, зелень, овощ, коренья, плоды и пр. И пожаловали ему то село, с хлебом земным, с селетним, стар. Селеть, селета нареч. сев. сего, этого, нынешнего лета, либо года. Селеток м. перм. сегодок, животное домашнего приплода нынешнего года, бол. о жеребенке: однолеток»/

«Сезарь» имеет смысл «царских кровей». А потому наследникам Г.Ю.Ц. всегда приходилось подкреплять свою фамилию «Царёв» различными легальными номенклатурными должностями.

Так к фамилии быстро прирос и императорский титул. Вернее, должность. Это (уже говорил об этом выше) – порученец царя. Чаще всего такие поручения возникали в связи с военными экспедициями (императоры – полевые атаманы).

На западе помнят и территориальное происхождение, и смысл слова «тарь». Но пытаются этот неприятный для них факт замазать многочисленными «разъяснилками», недоговорённостями, натяжками (такой, например, натяжкой, как раздача королевских титулов «наместником» Бога=Царя Небесного).

Но только русские не стесняются этого древнейшего титула «царь» и в отношении небесного правителя, и в отношении царей, в иерархической цепочке которых наши руководители носили «лишь» княжеские – но легитимные – титулы.

На западе не стеснялись, однако, термина «самопровозглашённый правитель» – автократор. Что также косвенно свидетельствует о наличии фактов возникновения властных структур, параллельных законно существующим. О наличии сепаратизма, рушащего единую систему управления. В которой право карать, накладывать взыскания, устанавливать кори-границы-рамки-правила поведения принадлежало верховному правителю-тарю и никому больше.

/В.И. Даль: «КАРА ж. казнь, наказанье, строгое взысканье. Кара Божеская не людская. Худая жена - кара Господня. Карать кого, казнить, наказывать. Покарали его за дело. Докарала его судьба, искарала вконец. Накаралась над ним. В неправд Бог карает (запинает). Карать да миловать - Богу да царю. Не спеши карать, а спеши миловать. Каранье ср. действ. по глаг. Каратель м. -ница ж. кто карает, наказывает. Карательный, относящ. к каре или к тому служащий. Карательство ср. каранье и кара. Кары перм. карушки костр. в виде нареч. плохо, дурно, тяжко, блого, несносно. Ехать-то кары теперь, бойка дорога»/

Автократор искал путь и уходил в самостоятельность, в укр;ину.

В детстве правила игры допускали, что человек может окараться, вольно или невольно выйдя за пределы разрешённого.

Но с нами продолжают пробовать играть в напёрстки, продолжают играть краплёными, доставать туза из рукава. Игры кончились. Мы уже не дети. И давно уже пора дать шулеру канделябром в лоб. Такая у нас традиция. Суровая, но справедливая.

Потому что в каждом конкретном случае мы можем расписать весь ход игры, путь развития истории, происхождение тех слов, которые родились и прозвучали впервые именно на русском языке.

А это практически все слова.

Например, продолжая тему титулов: ;;;;;;;;, ;;;;;;;;.

Так обозначали ромеи Восточной Римской империи своего верховного лидера. И считается, что происходит это слово непонятно откуда. Византийские императоры не всегда употребляли именно это слово для обозначения своего верховенства, заменяя его синонимами. Нам объясняют это витиеватостью византийского бюрократического официоза и «стеснительностью» императоров державы, рядом с которой располагались не менее могущественные государства персов и арабов.

На мой взгляд, стеснительность объяснялась иной причиной.

Все всё всегда понимали. Понимали, кто создал речь, первые навыки культуры и цивилизации. Понимали значение названий всяких должностей и их место в древней иерархии.

Поэтому византийцы не стеснялись называть своего правителя автократором (сепаратистом, по сути), но постарались «забыть» суть названия его должности, прозрачно звучащей по-русски. Пишут просто: происхождение не установлено.

Баси/паси. Очень древнее русское слово. Привожу не все его оттенки и значения, но по большинству понятны должностные обязанности этого «баси».

/В.И. Даль: «ПАСТИ, пасывать что, припасать, готовить, держа в запасе, про нужду, напору, впору. Паси денежки на срок. Паси вино к празднику. Не паси дела, паси хлеба (т. е. дела в запас не покидай). Дети отца бьют, на себя запас пасут. Пасеное словцо за щекой, наготове. | Беречь, хранить, боронить, оберегать, застаивать, держать в целости, надзирать, блюсти, соблюдать, охранять. Паси денежку про черный день. Паси (детей), чтоб вскормить, а не паси, чтоб озолотить. Приставь сторожа, сад пасти. Я следом пас его, следил, стерег, чтобы не ушел, либо чего не случилось с ним. | Пускать скотину или птицу на подножный корм; выгонять скот, стадо в поле, охаживая и оберегая его. У нас скотины не пасут, пускают зря. Паси, паси да и ответ паси! готовь. Руками веретено тряси, а глазами ты гусей паси. | Заботиться о благе словесного стада, прихожан церкви, церк. паствити, пастовати. Спаситель сказал: Паси овцы моя! Нелепо льву овца паствити, стар. И паствят стадо три пастыря, стхр. Пастись, -ся, беречься, стеречься, охраняться, блюстися, остерегаться; | быть пасому, во всех знач. Худых дел паситесь. Друга пасись, а ворог на виду...»/

Лео(с)/лев(с)/ловчий/лавливающий. Тоже ничего сложного с происхождением.

В природе мы назвали ловящими двух охотников - льва (леон-lion) и лео-парда.

Леопард – тоже ловчий зверь, но с особыми приметами. Он пятнистый, с пардами. Их несколько – пятнистых. Леопард, гепард, просто пардус-рыст, партус/палтус. И жираф. Он же камелео-пард: пятнистое чудо с рожками-камелями (на картинку он не вошёл; слишком высок).

Для тех, кто не знает: лов – очень сложный навык. И человек отметил только двух лучших в природе охотников, обоим поставив в названия этот титул.

И в средневековых государствах «ловчий» - очень заметная должность организатора охоты разной знати.

Важная, конечно, фигура. Но всё-таки не знать, а обслуга. Сталкер (англ. stalker).

То есть изначально пасилов/басилев отвечал за организацию охоты (лучший охотник клана) и за хранение добытой снеди. Но руководил кланом всё тот же тарь.

Всё тот же тарь отряжал в разные направления и под разные задачи императоров с группами подчинённых им людей. И всегда в его распоряжении оставались бороны/бароны (рядовые заготовители), грабы/графы (принимающие собранное для дальнейшей сушки, мельчения, закладки на хранение), герцоги и короли.

Вернёмся к титульному перечислению, принятому при Петре Романове при его провозглашении императором. Всё сформулировано очень логично. Император – тот, кто направляет путь подданных на земле с благословения верховного владыки.

«Божіею посп;шествующею милостію, Мы, NN, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій; Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій…» И т.д.

Направитель и самостоятельный держатель Всероссийский…

И тут всё правильно: не самовластный правитель (автократор), а именно держатель.

/Сравните понятия «власть» и «держать».

В.И. Даль: «ВЛАСТЬ ж. право, сила и воля над чем, свобода действий и распоряжений; начальствование; управление; | начальство, начальник или начальники. Всякому дана власть над своим добром. Закон определяет власть каждого должностного лица, а верховная власть выше закона. Великая власть от Бога. Всякая власть от Бога. Всякая власть Богу ответ дает. Сельския власти, из крестьян, голова, староста и пр. Бог дает тому власть, кому похочет. Разошлась новгородская власть, разошелся и город, стар. Гость во власти хозяина. Властный, кому дана власть, сила, право и воля чем распоряжаться: сильный, могучий властью. Властно нареч. вольно, со властию, по праву. | Властный стар. и зап. свой, собственный. Подписал рукою властною. Власно нареч. (от власть? или от волос в волос?) сиб. зап. южн. подобно, ровно, точно как, точь в точь, ни дать, ни взять. Властитель, -ница, властелин м. -линша, -линка ж. властель м. волостель и волостельша, господин и госпожа; владетель, владелец, кто держит власть, право и силу над чем, кто повелевает, управляет, владеет. Властителев, властелинов; властительницын, властелиншин, властелинкин, владетелев, владетельницын. Властельский, властелинский, властительский, относящийся до власти, властей; свойственный начальству, особ. высшему. Властительство, властелинство, властельство ср. волостельство, власть или владычество, господство, полновластное управление...»

В.И. Даль: «ДЕРЖАТЬ, держивать что, взяв или ухватив не выпускать, сжимать в руках; содержать, иметь, хранить; торговать чем; удерживать, не допускать, не выпускать; соблюдать; исполнять; направлять и пр. Держивал ли ты соху? умеешь ли пахать? Не держал руками, а зубами не удержишь. Держи, чтоб из рук не выбили. Его надо держать в руках или держать строже. Чтобы они (новгородцы) имя мое держали честно и грозно. по старине, наказывал Иван Грозный. Держи язык, за зубами, молчи. Держать дело под сукном, под спудом. Держать в тайне. Держать в голове, в памяти, помнить. Держать на уме, на мысли, знать про себя. Держать прислугу, лошадей. Мы этого товара не держим. Он держит нахлебников, хочет держати постоялый двор. Держи собаку на цепи. Держи вора! Он свои деньги держит, издерживает. Он расход по приходу держит. Держи деньги под замком, ворота за запором. Держать пост. Держать на себе мясо, держать тело, быть в теле, не худеть. Держать чью руку, потворствовать кому, отстаивать кого. Он держит сестру мою, сиб. женат на ней. Когда еще в Камч. не было постоянно священника и браки ино долго не венчались, то отличали жену держимую от венчаной. Держать корму, править рулем. Мы держали на север, морск., правили, шли. Так держи! приказ рулевому, коли он правит верно, и, по слову, он замечает путь по компасу. Держать полнее, круче, морск., ближе и дальше от ветра. Не любят держать на себе начало монастырское, уклоняются от строгой жизни. Держи способнее, касп. полнее. Держи правее поезжай, правь, иди правее. Держать чью сторону, стоять за кого. Мы заклад держали, бились. Они совет держат. Он себя неладно держит, дурно ведет себя: нехорошо держаться, непрямо, мешковато. Держать закон, исповедовать веру. Держать слово свое, сдерживать, хранить, быть крепким, стойким в слове...»/

Закончу это длинное отступление, резюмируя.

Титул русского императора просто отражал естественный процесс перехвата должностей таря/царя, государя, великого князя, князя отдельных территорий с традиционно развивающимися иерархическими лестницами. Процесс возврата (поднятия и принятия на себя прежних обязанностей всех людей древней тари) ввиду эволюции системы управления, её возвращения на новом витке к прежним принципам руководства.

Видимые невооружённым глазом противоречия в «западных» разъяснениях происхожления титулов различных властолюбцев являются прямыми свидетельствами подлогов и обманов при «впаривании» нам господствующей сейчас версии истории.

Свидетельство о публикации №224122901257