Краткие очерки славянской истории. Беседа 10

Смыслы этих синонимов – Великая Скуфь, Гиперборея, Сибирь, Тартария, Рось, Русская земля – сводятся к обозначению всеми этими терминами большого (огромного) соединённого множества человеческих ячеек (сот, ситей, сечей, табунов/товунов (town)).

Этих ячеек так много, как утренней росы, рассеянной на лесной поляне. Но все они подчинены одним правилам, живут и работают, словно река в русле. Каждая ячейка рушана, отделена, отрезана от другой и имеет свой собственный взгляд на мир. Как и до сих пор – каждый русский человек…

Однако, есть всегда тайный смысл в любом - даже хорошо нам знакомом – русском слове.

Рось звучало и как Рош. РШ-РЩ.

Роща. Восходит к понятию «расти».

Погодите перескакивать.

Да, у В.И. Даля: «РАСТИ или рости, вырастать, возрастать, увеличиваться питаньем, усвоеньем пищи, и приходить постепенно в возраст. Растенья растут, а камни, увеличиваясь, нарастают лишь наружно. Дерево буяло, росло на просторе. Злак прозябает, растет. Волос глуп, везде растет. Молодой растет, старый горбится. Старый старается, а молодой растет. Сидень сидит, а все растет (а часть его растет). По мне, хоть и трава не расти! Как в поле трава растет, так бы твое добро росло! | Увеличиваться в объеме вообще. Рос камешек во крутой горе, излежался камешек промеж камки, бархата, песня. У него дом все растет: еще пристроил! Река, вода растет, прибывает…»

Но вот дальше, в самой глубине его словарной статьи: «Роща ж. пуща, заповедный лес, заказник, ращеный или береженый лес; чисто содержимый лесок, парк; вообще небольшой, близкий к жилью лиственный (нехвойный) лесок. | Сев. рощеный хлеб (зерно), и более рожь; солод. Надо рощу готовить…»

Русский/рощщкий – тот, что ращен человеческими усилиями; тот, что содержиться по правилам чистоты и порядка; тот, что бережён и подготовлен. Передан бережными руками моих предков мне, человеку русского звания.

А раз звание у меня такое, то и я сохраняю и приумножаю наши Раши/Рощи/россиян.

Растить (РС) и по-английски – с нашей, конечно, подачи – будет «raise» (RS).

Так где возникло первое государство?

Там, где первыми начали беречь.

/В.И. Даль: «БЕРЕЧЬ, беречи кого, что; хранить, оберегать, прятать, жалеть и заботиться о ком, о чем; щадить, сберегать, копить, холить, отстаивать, безопасить; угощать. Молись, да злых дел берегись. Береги платье снову, а здоровье (а честь) смолоду. Береги (паси) денежку про черный день. Богатый рожу бережет, а бедный одежу, в драке. Что Бог даст, бери; а свое береги. Нет друга, так ищи: а нашел, так береги. Покинул воз на дороге, да Никола береги. Береги горячего, не зевай. Береги! Береги поле! окрик охотничий по зайцу и зверю; по птице кричать: тиро! Бережет, что пестун пестунка. Спасибо за бережь, спасибо, что берегли пск., говорит гость прощаясь. Родители берегут дочь до венца, а муж жену до конца. Что прочно, то и беречь мочно (можно). Будет путь - да долго ждать; а к осени беречь - волк бы не съел: лучше съесть самому. Площадная речь, что надо деньги беречь (что виноватого сечь). Не о том, кума, речь; а надо взять, да беречь. Как поп попадью бережет. Кто не бережет копейки, сам рубля не стоит. Беречься, оберегаться, беречь себя, остерегаться, жить и ходить с оглядкой, уклоняться от опасности, неприятности; | быть охраняему, сберегаему. Берегись худа, как огня. Берегись его, как берегутся огня да воды. Люби Ивана, да береги кармана. Чужое береги, а свое и само бережется. С другом дружись, а как недруга берегись. Берегись бед, пока их нет. Как ни берегутся (деньги), а растрясутся. С одну сторону черемиса, а с другую берегися: в 1524 г. войско шло по Волге на судах под Казань, и побито на перекатах черемисой. Бережь, береженый и пр. см. бережа. Я его вынянчила и выберегла. Доберечь бы старый хлеб до нового. Наберег много, накопил. Оберегайся сам. Побереги одежу мою на берегу. Приберегай остатки. Я проберег сенцо во всю зиму. То и прочно, что сбережено. Что сбережешь, то и найдешь. От греха не уберечься»/

Там, где первыми ввели понятие «берега».

/В.И. Даль: «БЕРЕГ м. (беречь, оберегать?) взаимные пределы земли и воды; смежный с водою край, полоса земли, суши; как противное воде, морю, реке, берег знач. суша, земля, материк. | Всякая грань, край, обрубистый предел, уступ. Берег виден, говор. с моря. Плоские берега, у касп. промышл. черни. Полоса при судоходных реках, бичевник. Поемный берег: поймы, луга, а если он в зарослях, урема, вост. Горный берег, кряж, венец, второй, высокий, до коего доходит разлив, веретия, берег раздела. С берега море красно. И хочется за реку, да стоишь на берегу. Чей берег, того и рыба. Ты его на берег, а он в воду. Просится на берег, а лезет в воду. От одного берега отстал, к другому не пристал. К нашему берегу не привалит хорошее дерево. Не тряси берегом, Строганов соль весит, перм. Еще до берега далеко. Мелка река, да круты берега. Тихая вода берега подмывает. Красен обед пирогами, река берегами, сходка головами. Мы с тобою, как рыба с водою: ты на дно, а я на берег…»/

Там, где «раще-ное» (russia) превращается впервые на Земле в державу (Russia)

/В.И. Даль: «…Держанье ср. длит. действ. и состояние по глаг. держать. Держка об.то же, а также | предмет, в чем держат или что держат; голубятня (особ. для чистых), а также стая чистых голубей, для гонки. Держкое соленье, прочное, которое долго не портится. Держава или держа ж. содержанье, уход, забота; | костр. расход, потребление, издержка; | крепость, сила, прочность, твёрдая связь, надежность в скрепе; | владычество, могущество; | за что можно держаться, ухватиться: поручни, ручка, рукоять, скоба или хватка; | земля, государство, самостоятельное владенье, народ и правительство его; | одна из регалий, золотой шар с крестом наверху; царское яблоко. Спасибо за хорошую державу в доме, содержанье. Купи муки на державу, на расход. В этих колесах никакой державы не будет, непрочны, плохи. Для державы, железные полосы в стены заложены. Твоею державою благоденствуем, твоею властью, управленьем. | Железная полоса, привариваемая временно к выковываемой крупной вещи, для держанья ее и управленья ею на наковальне; железный прут вилами, употребляемый при сварке железа; подобный стержень для садки серебряных бликов (слитков) в плавильный горн. Державец м. -вица ж. правитель, местный начальник. Жил-был татарский державец (сказка), владетель, хан, султан. Державный, верховновластный, владетельный; или сильный, могущественний, властный, власть держащий. | Вят. обиходный или расхожий, всегдашний. Белого серебра ложки у них державные. а то есть и с чернью, под позолотой. Державство ср. владычество, как право верховной власти. Державность ж. то же, как свойство или принадлежность. Державствовать, быть державцем или владычествовать, владеть державно…»/

И всё это осталось в языке, лежит на поверхности, перечислено и описано в «древних» книгах. Но мы не верим, что это – МЫ.

Нас убедили,что «лугаль Страны», фара-он (тара-он – местоблюститель таря), регис (rex), пасолов/басилев(с) – значительные самостоятельные фигуры, от которых и следует отсчитывать «настоящую» историю возникновения государств, историю цивилизации.

Нас убедили, отводя нам глаза, что разум пришёл к людям очень далеко от нашей родины: в Междуречье, в Египте, в Греции, в Риме.

Нам сказали: лугаль – шумерский термин, означающий «царь, правитель». Буквально этот термин означает «большой человек». По-шумерски «лу» – «человек», а «гал» – «великий» или «большой».

И мы не спорим, потому что верим знатокам древнего шумерского наречия. И у нас в сознании даже не возникает мысли о слишком «славянском» звучании этого «лугаля». И о том, что первоначальное значение термина – «военный руководитель». Не возникает никаких ассоциаций с полевым (луговым) атаманом, с полем-архом…

Нам внушили, что стоянка, стойбище, state – это и есть государственное образование, «спрятав» за красивой картинкой крепостных сооружений «первых» городов-государств реальную картину появления в общественной практике и сознании власти-собственности. Картину появления множества похожих друг на друга и независимых друг от друга лесных тарьств/царств Гиперборейской Сибири.

Тарьств, которые по мере расширения своего влияния и роста численности населения начали посылать экспедиции в диковатые ещё пространства, неся здешним сапиенсам свои полезные, приобретённые в борьбе за право эволюционировать независимо от природы, навыки и умения. Неся, язык, культуру и способность творить и строить собственный мир.

Основывая высылаемыми отрядами лугалей, тара-онов, им-ператоров и рексов/решов/решал центры будущих цивилизаций. Маленькие укреплённые гарнизоны (острова-остроги) в океане ещё «безмолвных» представителей своего вида приматов – немцев, шумеров, греков, кемьцев-египтян-гиптов-коптов, кельтов-колотов, иберов-иверцев и прочих аглых народностей.

/Немцы – не имеющие речевой культуры наших предков племена «дотов/дочей», т.е. присоединённых, добавленных к первоначальному ядру. То же – с наименованиями иберов и кельтов, производных от смыслов «краешки», «дальние гарнизоны-колонии». Шемеры-шемелы – бестолковые неумехи, нуждающиеся в учителях, направляющих их суету в русло цивилизации. Греки/гречи/кречи – шумливые, крекающие, а не говорящие люди. Кемь, Кама, Кемская волость – крайняя, пограничная территория. Она же - копь/копа/скопление/скопище. Аглины (аглень) – прибившиеся к материку (к основе) люди/

Велика ли территория, на которой вызрела наша первая цивилизация?

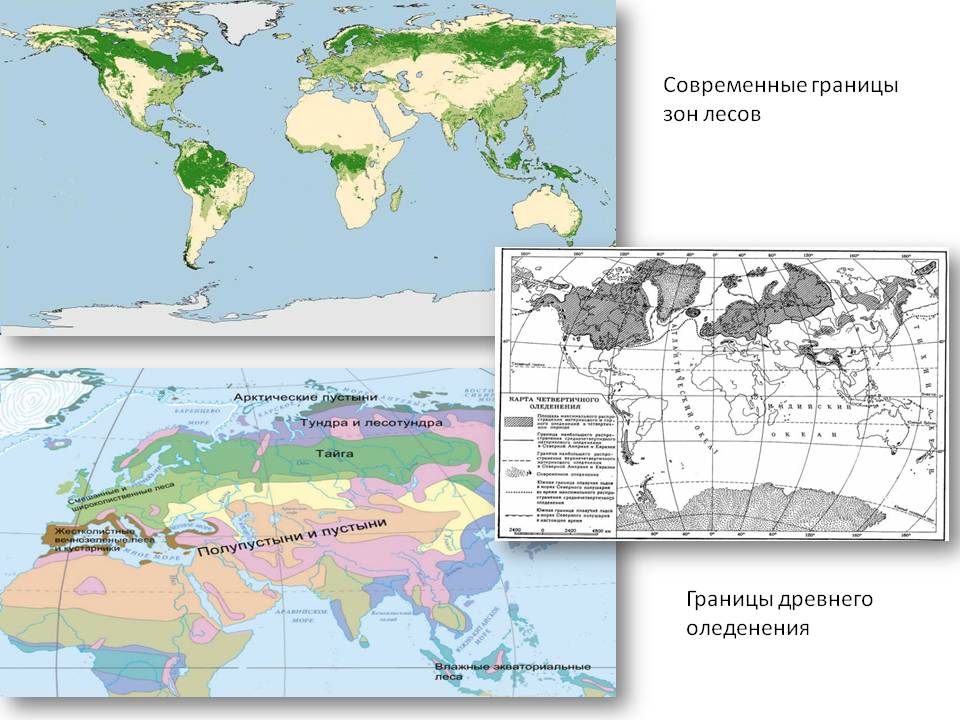

Будем исходить из современных реалий, когда ледник отступил, и уже на его месте выросла тайга и более теплолюбивые лиственные леса. Протяжённость лесной (таёжной) полосы от Урала до побережья Тихого океана составляет примерно 6000 км. Ширина занятой лесными угодьями части ойкумены, в которой наши предки получили первые навыки строительства надприродного мира, составляет сейчас около 1500- 2000 км.

Десятки тысяч лет назад при максимальном наступлении ледника, постепенно сдвигающего границы леса, эта полоса сильно сжалась по ширине (из-за появления вертикального зонирования при сдвижке лесов к югу – в гористых районах Кавказа, Боро-Хоро, Тянь-Шаня, Памира, Саяно-Алтая).

Осталась полоска таёжных лесов, шириной, вероятно в 200-300 км, прижатая с юга к горам. Длина этой полоски была меньше современной нам полосы лесного массива примерно в 2 раза за счёт того же вертикального зонирования растительности на обледеневающих Саянах и Алтае.

…У учёных нет единого мнения про так называемое «бутылочное горлышко», которое сапиенсы проскочили на своём многотрудном пути. Некоторые говорят о 1800 оставшихся особях, из которых рождены нанешние 8 миллиардов.

Конечно, несовершенство измерений, конечно, огромные погрешности и допуски. Конечно, столкновение мнений и разность интерпретаций. Но факт налицо.

- Резкое сокращение благоприятной для жизни среды.

- Фактическая изоляция группы сапиенсов в узком пространстве между ледником и горными цепями.

- Настолько неблагоприятные условия жизни, что начатки воли, веры и способности выбора становятся фактором ускорения социальной эволюции.

Эта группа научилась коллективному выживанию, планированию своей деятельности, сложной звуковой коммуникации, быстрому отбору и распространению полезных «изобретений».

Попробую определить их численность. За основу возьму клан, большесемейную общину собирателей. И кормовую территорию этой общины. Данные величины – около 50 особей и около 180-190 км2 – унаследованы нами от общих с другими приматами предков.

Определю площадь «ленточки» того леса, который оставался пригодным для обеспечения каждого маленького человечьего табуна.

Логично, что такие условия «наибольшего благоприятствования» сохранялись в самой сердцевинке. По мере удаления от неё возможности кланов выжить существенно сокращались. «Внешние» кланы проигрывали «внутренним» и выбывали из процессов социальной эволюции. Значение и влияние внутренних кланов на процессы социальной эволюции являлось определяющим.

Внутреннее ядро это узкий серпантин (около 50 км шириной), вытянувшийся на 2,5-3 тыс. км. По северной и по южной границам серпантина – буферные зоны. С постепенным ухудшением кормовой базы живущих там, на перефирии, кланов.

Площадь сердцевинки («Heartland» – в несколько отличающемся контексте) равна: 50 х 3000 км2.

150 000 км2.

Теперь – количество тарей (кланов), КОТОРЫЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, СДЕЛАВ ЕГО НЕОБРАТИМЫМ.

Около 800.

Не 36, конечно, но всё равно очень маленькая величина по отношению ко всему виду, живушему без попыток социальных преобразований в более благоприятных условиях тропиков и субтропиков.

/Не нашли подтверждения, что они там оставались? Возможно, просто плохо искали/

Итак, 800 тарей. Примерно 40000 человек.

И все они оказались готовыми передавать опыт не только своим детям, но и менее везучим соседям по серпантину Heartland’а. И этот навык оказался одним из определяющих факторов успеха в расселении (а точнее, в расширении ареала применения новых социальных технологий) человеческой цивилизации по планете.

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса, когда всё это происходило, ещё несколько реплик.

Лес (ЛС-ЛЧ) и тайга (ТЙ-ДЙ).

Лес всегда воспринимался, как надел. Мой лiсный/личный. Как ласа (выделенная часть), лача (угодье).

/В.И. Даль: «ЛАСА, ласима, ласинка ж. гладкая полоса на чем-либо, того же цвета; пятно лаптою, полосою, от сырости, от горячого утюга и пр. Ласить, делать, покидать ласы. Утюг ласит. В новг. говор. ласать; ласать жениха, марать его ногами, по шуточному обычаю. Ласеть, становиться полосатым, или с пятнами...»

/В.И. Даль: «ЛАЧА ж. перм. сиб. пск. лад, образец, способ. На ту же лачу, на одну лачу. Уж лача такая: год не пьет, два не льет, а в один день все пропьет! | Камч. ловля, место ловли, добычи; | удача на лову». Злачное место.

В.И. Даль: «ЛЕХА, леха, лешина, лешка ж. гряда, ряд, порялок, полоса. И возлегаша на лехи, по сту и пятдесят, Матф. | тесма, лента, борозда; обмежек пашни, межа: гряда или гривка, выходящая из пашни всвал, от свалки двух пластов впротив; поперечная или более глубокая борозда в пашне; местами (сар.) загон разбивается бороздами на лехи, полосы сажени в две шириною, чтобы не было огрехов, обсевков, и каждая леха засевается враз. | Перм. мера земли, одна двенадцатая часть десятины. | Каз. полоса в 80 саж. длиннику, 4 саж. поперечнику, или 320 квадратных саж. т. е. по 7/12 лех на десятину. Лешить, ляшить, лящить поле, разбивать на лехи; новг. твер. разбивать посев или поле на полосы, лехи, чтобы не было огрехов, или на клетки, по числу возов, на воза; лешать и лешницею, плахою, которую проволакивают на веревке, пск. Лешок м. костр. лоскут, отрезок, кончик холста; | платок»/

«Тай-га» составное слово, образовавшееся подобно «доро-ге» (пути сбора (дёра-тора-тарения)).

Путь «тая».

/В.И. Даль: «ТАЙ м. или тайбола ж. арх. тайга ж. сиб. финск. обширные, сплошные леса, непроходимая, исконная глушь, где нет никакого жилья на огромном просторе, кое-где зимовка лесоповальщиков, или кущника, поселяемого нарочно для приюта проезжим. Ехать тайболой, дремучими лесами, болотами, где пролегает зимняя дорога; летняя почта ходит, где можно, морем. Тайги в сев.-сиб. необитаемая полоса перед тундрами, идущими мхами до Ледовитого моря; а в юго-вост. горная лесная глушь и дичь, что в зап. урманы; в тайгах лежат золотые россыпи. На Алтае, тайга значит горы, белки. | Тайга, чернь? Тайговый, более таежный, к тайге относящ. Таежные кочевники. Таежник, проживающий или промышляющий в тайге; золотопромышленник, либо зверовщик»/

Ки-тай

Ки-таёза (таёжа)

У-таивать – у-крывать. Прятать кровное-коровное сорованное, сёрбаное (съестное), собраное. Тай-га – путь сбора.

Той – toi. Пир, празднество у тюркоязычных народов, вышедших из этих же 800 тюрей-торей-тарей.

Дой, доить.

/В.И. Даль: «ДОИМАТЬ или донимать; донять что, добирать недонятое, собирать остальное; говор. о долгах, о податях, пошлинах. | Донимать кого, преследовать поделом или нападками до последней крайности; дойти, доехать кого, добраться до кого. Я тебя дойму, или займу да дойму, угроза. Его ничем не доймешь, он вовсе от рук отбился. -ся, быть донимаему, добираему, взыскиваему. Дониманье, доиманье ср. длит. донятие окончат. дойм, доим, доем м. доимка ж. действ. по глаг. добиранье, добор. | Доимка также самый предмет, то, что взыскивается, донимается или донято, недоимка. За тобою есть еще доимочка, вежливее чем недоимочка. Доемы м. мн. складные, раздвижные щипцы, решеткой, в несколько колен. Доимный, доемный, доимочный, к доимке относящ., что должно донять, что не донято, недоимочный. Доимщик, доемщик м. -щица ж. собирающий, взыскивающий доимку. Доимчивый или доемчивый, не прощающий долгов, не дающий отсрочки; исправно и строго собирающий подати сполна»

В.И. Даль: «ДОИТЬ, даивать корову, козу, дергать, тренькать, тешить, выжимать молоко из сосцов. | Давать молоко, быть дойною или доиться. Корова перестала доить, не стала доиться. Эта корова даивала или даивалась прежде круглый год, почти без межмолок. | Церк. доить, кормить грудью, отчего и церк. доилица, кормилица, мамка…»/

Дай!..

/В.И. Даль: «ДАВАТЬ, церк. даяти; дать, давывать что кому; вручать, отпускать, снабжать, доставлять; жаловать, дарить или ссужать; вверять, поручать; сообщать; производить, рождать, приносить; сулить, обещать, предлагать; изъявлять, представлять и предоставлять; дозволять, разрешать, не претить, не быть помехой. Дал Бог рото(че)к, даст и кусо(че)к. Дающая рука не оскудевает...»/

Свидетельство о публикации №224122901262