Краткие очерки славянской истории. Беседа 11

Сердцевинка («Heartland») возникла. Тяжёлые условия жизни, поставившие в этом очень конкретном районе земного шара часть популяции сапиенсов на грань вымирания, дали толчок иному, неприродному, пути эволюции.

А потом ледник стал таять. Зона тайги стала расширяться на север. Вслед за лесами двинулись люди. Осваивая новые пространства с той же скоростью, с какой «двигались» леса.

Давно это было. Но учёные что-то исследовали и нам говорят, что ледники наступали на континент со скоростью 50-70 метров (метров, Карл!) в год. Поскольку в природе всё движется плавно, рискну предположить, что и отступление ледников шло примерно с такой же скоростью.

Нам надо подумать над несколькими вопросами:

- Когда всё «дощло до ручки» и часть популяции приматов вида homo sapiens, проживавшая на территории Сибири, не захотела вымирать настолько сильно, что выпрыгнула из эволюции природной и стала эволюционировать социально?

- Какова примерно временная протяжённость этого «прыжка», когда наступившие изменения сознания стали уже необратимыми, закрепились настолько, чтобы не случилось регресса?

- Когда примерно нам стало тесно в лесу, и человек стал осваивать другие природные зоны, неся «местным» бремя цивилизации?

- Через какое примерно время местные сапиенсы «забывают» реальную историю, помещают «богов» на небо и начинают собствнное мифотворчество?

Предпоследняя ледниковая эпоха, по современным данным, началась около 190 тыс. лет назад. И закончилась около 130 тыс. лет назад.

Новая (последняя) эпоха похолодания началась около 115—110 тыс. лет тому назад и окончилась около 11,7—11,6 тыс. лет назад. В межледниковье и в начало последнего похолодания вошли три близкородственных вида (подвида) из рода люди: неандертальцы, «денисовцы» и кроманьонцы. Ряд исследователей считает, что эти виды (подвиды) могли скрещиваться и давать способное к дальнейшему размножению потомство. Ареал наибольшей распространённости неандертальцев – Западная и Центральная Европа, «денисовцев» - Южная и Юго-Восточная Азия. Соответственно, по северной кромке обитания неандертальцев и «денисовцев» могли бытовать кроманьонцы (Восточная Европа – Сибирь).

Я далёк от мысли, что кроманьонцы оказались просто более приспособлены к жизни в холоде и пережили вымершие по итогу последнего оледенения виды людей. Дело в том, что предпоследнее оледенение было сильнее последнего. И все три вида (подвида) с ним справились. Кроме того, известно, что и вид, ставший называться кроманьонцами, и вид, названный неандертальцами, – ОБА начинают приобретать зачатки поведения современного типа около 160-150 тыс. лет назад (используют огонь, изготавливают орудия труда из камня и дерева, заботятся о нетрудоспособных членах семей, хоронят умерших). О «денисовцах» известно, что и они изготавливали орудия труда и пользовались огнём.

И всё-таки из менее жёсткого нового оледенения «выскочил» только один вид, а два других вида (подвида) «растаяли» значительно раньше, чем льды окончательно покинули материковую часть Евразии.

Так, максимум последнего оледенения, когда общий объём льда в ледниках был наибольшим, относится ко времени около 26,5—19 тыс. лет назад. А неандертальцы «доживают» до времени около 40000 лет назад. Примерно тогда же, 50-40 тыс. лет назад, исчезают и «денисовцы».

Мне было бы неинтересны споры о гибридизации «денисовцев», неандертальцев и будущих кроманьонцев, если бы не одна в них деталь. Y-хромосомная межвидовая экспансия пошла по пути закрепления «кроманьонских» признаков не только в силу б;льшей активности самца-кроманьонца, привлекательного по разным параметрам для самок неандертальского или «денисовского» подвидов (прежде всего, по параметру «добытчика», обладающего к тому же более развитыми навыками социально ответственного поведения). Шёл одновременный процесс внедрения и дальнейшего почти полного замещения у неандертальцев (и, возможно, у «денисовцев») собственных митохондриальных ДНК митохондриальными ДНК кроманьонцев. Преимущество при гибридизации получали потомки особей с сапиентными митохондриальными ДНК и Y-хромосомами. Сила этого отбора была высока, так как замещение старого варианта на новый произошло сравнительно быстро — не более, чем за 50 тысяч лет (см.:

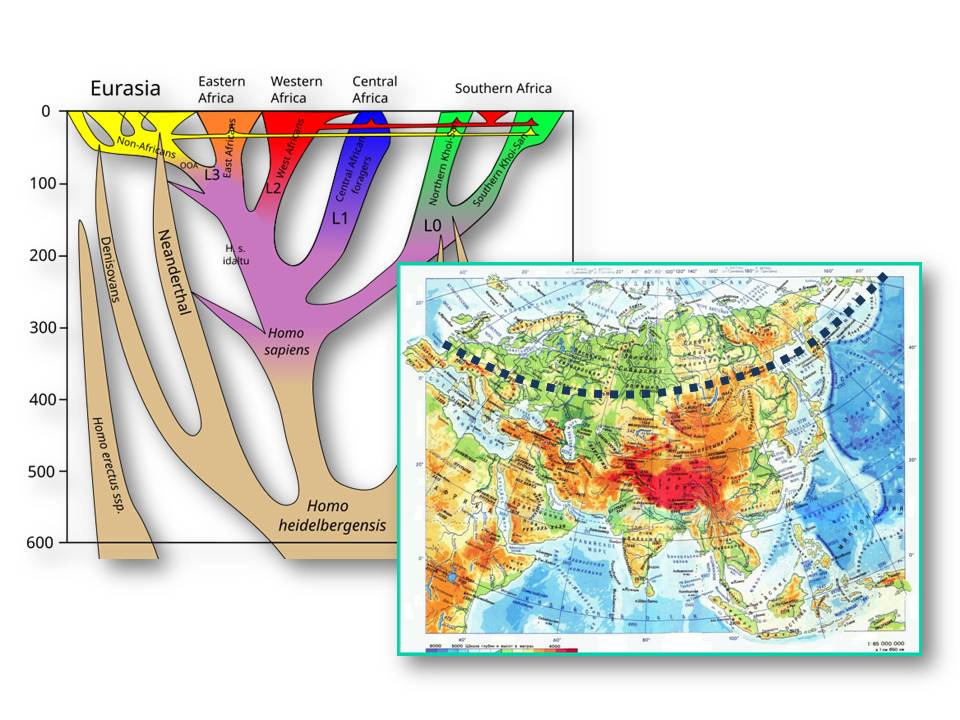

Модель филогении H. sapiens за последние 600 000 лет (вертикальная ось). Горизонтальная ось представляет географическое положение; вертикальная показывает время в тысячах лет назад . Homo heidelbergensis разделяется на неандертальцев, денисовцев и H. sapiens . С распространением H. sapiens после 200 тыс. лет назад неандертальцы, денисовцы и неуказанные архаичные африканские гоминиды снова отнесены к линии H. sapiens. Также показаны возможные события примеси с участием некоторых современных популяций в Африке. Источник: ру.Википедия/скрещивание архаичных и современных людей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

То есть, можно наметить грань, после которой идёт быстрыми темпами закрепление в генах преимуществ, полученных «шагающими в цивилизацию» людьми. Эти признаки окончательно вытеснили с эволюционного пути и «денисовцев», и неандертальцев.

Начинается этот процесс, почти совпадая с началом последнего оледенения. За 10-15 тыс. лет ледниковые массы продвинулись далеко на юг, сместив границы пищевых зон приматов на 500-750 км.

Около 100 тыс. лет назад выяснились эволюционные преимущества кроманьонцев по сравнению с более теплолюбивыми подвидами людей. К концу Калининской стадии Валдайского оледенения (50 тыс. лет назад) немного потеплело. Но за этот промежуток времени более успешные в собирательско-охотничей деятельности и социально заботливые кроманьонцы сумели выиграть и непосредственную конкурентную борьбу за еду, и ДНК-соревнование по закреплению своих генов в потомстве любого из существовавших людских подвидов.

Осташковская стадия Валдайского оледенения имела пик распространения ледников 25-18 тыс. лет назад. Ледяной панцирь доходил до 57°-55° с.ш. Соответственно, граница таёжной зоны, где существовали пригодные для стад собирателей условия жизни была смещена ещё на 600-1000 км к югу (100-200 км – тундровый пояс, 400-600 км – лесотундра и 100-200 км таёжного редколесья, с малым/недостаточным для примата количеством пищи).

Проведём эту широтную линию (около 52°-51° с.ш.) северной границы сравнительно сносных условий обитания, сложившихся для кроманьонцев около 20000 лет назад.

Севернее этого пунктира существование вело к вымиранию. В европейской части Евразии климат смягчался морями и мобилизационные сверхусилия популяции были не нужны. Как и в Причерноморье, и в Прикаспии. Как и в Приморье.

В районах Восточной Сибири и оз. Байкал было избыточно холодно (горы). Стада сапиенсов, чтобы выжить, смещались к востоку.

А вот те кроманьонцы, которые обитали на территории современной Западно-Сибирской равнины, после сдвига климатических зон оказались зажаты между Уральскими горами на западе и Казахским мелкосопочником-Алтаем-Саянами на юге и востоке.

Тут, в Heartland’е, 25-18 тыс. лет назад, и потребовались сверхусилия, развившие имевшуюся базу до уровня, который отделил цивилизацию от – пусть и очень умелых и продвинутых – животных.

Как вы видите, сибирский характер ковался достаточно долго, 5-7 тысяч лет (200-280 поколений).

И это был только первый этап цивилизационного выбора.

С потеплением и постепенным уходом ледника начинается следующий этап.

Свидетельство о публикации №225010300774