Краткие очерки славянской истории. Беседа 12

С началом отступления ледника 18 тыс. лет назад границы пригодных для обитания homo sapiens зон вновь смещаются к северу. Скорость этого смещения, напомню, 50-70 метров в год. За сто лет – 5-7 километров. За тысячеление – 50-70 км.

За период истории человечества, которой нас учат в школах…

За то время, в которое укладывается в нашей голове всё, что связано с цивилизациями Междуречья, Египта, Персии, Греции, Рима, Европы, России…

За эти примерно 5000 лет ярких картинок в учебниках – последний из древних ледников отодвинулся на север на 250-350 километров. С 18-е по 13-е тысячелетия. Когда «истории» ещё не было.

Ближе к 14-12 тысячелетию, как пишут учёные, парниковый эффект в атмосфере Земли ускорил таяние ледников. Ледяные панцири сошли в Европе. Там, где в силу сухости климата льдов не было – на большей части Сибири и в Приморье – с потеплением расширились зоны тундростепей, в которых обитали стада копытных, мамонты и шерстистые носороги. И, конечно, хищники.

Таяние ледников сузило «сухопутный мост» – Берингию – из Евразии на Амкриканский континент. А около 10 тыс. лет назад этот путь взаимообмена флорой и фауной совсем пресёкся.

Сапиенсы в это время прододжали свои традиционные занятия. На более мягких по климату побережьях морей обеспечивали себя рыбой в ежедневном режиме. На северных границах своего обитания охотились на копытных, кочуя рядом со стадами, пасущимися также, как сейчас пасутся северные олени. Большая часть популяции, однако, продолжала собирать своё пропитание в лесо-таёжных чащах Евразии и Северной Америки, в широколиственных субтропических и тропических лесах.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь…»

Такая вот просьба к Богу, идущая из глубины тысячелетий, сидящая крепко в инстинктах. Боязнь оказаться без пищи, без ежедневных даров природы, сотворённой Богом для нашего потребления. Повсеместная мольба о возможности жить.

Внешней возможности.

Поймать рыбы на сегодня-завтра-послезавтра. Отобрать у волков полусгрызенную тушку оленя, обеспечив обед и ужин своей большесемейной общине. И кушать-кушать кушать до насыщения – что найдёшь. Плоды, коренья, орехи, грибы.

Будет день – будет пища.

И очень суровое обратное произнесение этой фразы: будет пища – будет день. Будет пища сегодня, летом. Будет пища и на зиму – если я обеспечу её заготовку, сохранение и правильное распределение между всеми членами общины. И мы снова выживем и опять выйдем на простор собственной тари, едва сойдёт снег. И будем пахать всё лето, затаривая свои закрома снедью. Ведомые торенными дорогами нашим Тарем/царем. Который – по совместительству - и тарь, и бог/босс, и воинский начальник.

По изученному за тысячелетия маршруту нашего кормового участка, с которого мы не сдвинулись ни на метр, несмотря на холод. Несмотря на появление периода бескормицы, которому мы противопоставили свою волю, научившись создавать запасы, свою веру в единство усилий выжить, свои способности делать самостоятельный выбор, творить мир, не зависящий от снега, дождя и ветра.

Память об этом времени никуда не делась. Она – на наших географических картах. И это только её малая часть.

Тари-тори-туры…

ТР.

Трастянец, Трускавец, Трарбах, Трабзон, Травник, Тракай, Трассвил, Трбовде, Тревизо, Трентон, Тренчин, Триест, Триполи, Тронхейм, Трубчевск, Тура, Турин, Турку, Туруханск, Торгау, Торнбург, Торндейл, Торонто, Тара, Тараз, Тарко-Сале, Тарнов, Тарту, Таруса, Тарутино, Тирасполь, Тир, Тиргартен, Теребовля, Термез, Тернополь, Тыр, Велико-Тырново…

Торжок, Торопец, Троицк, Тырнауз, Туринск, Трир, Троя…

Жизнь целого вида. И жизнь одного племени в несколько сотен большесемейных общин, выбравших и утвердивших ТРуд, как основу своего дальнейшего развития.

И этот выбор произошёл и закрепился во вполне определённых временнЫх, да и пространственных тоже, рамках.

И глядя на эти рамки, надо помнить, что ТРУД – русское слово. А однозвучное с ним слово TRADE – английское. Помнить, что труд – это первичное, коренное отличие нас от остального мира. Это – ТРАДИЦИЯ цивилизационного выбора.

А trade (англ. «торговать») – тоже цивилизационный выбор. Но более поздний. Выбор, когда уже русские торы/тары/тры уже набрали обороты, научились торговать сами и научили торговать другие народности, заодно обогатив их языки и наречия.

/Тор-говать: говать торным, собранным.

В.И. Даль: «ГОБИНА, гобзина, гобза ж. стар. обилие, богатство, довольство, достаток; урожай. | Гобза, гомза, скоп денег, скарб, и посему кошель. Гобзить что, делать обильным, плодным; -ся, делаться, стать таким. Гобзовать, изобиловать или избыточествовать. Гобзоватый, о(изо)бильный или избыточный, богатый чем. Гобжение ср. действ. по знач. глаг. гобзить. Гобаование ср. состояние по глаг. гобзовать, обилие, гобина»

«ГОВЕТЬ, гавливать стар. жить, быть; | благоговеть к кому или перед кем, уважать, почитать кого в высшей степени...»/

И уж, кстати, о слове Heartland ещё немного. О его происхождении от русского «сердце», серед/средний. С/th/h. Cor – сердце (лат.). Herz – сердце (нем.). c;ur – сердце (франц). Романо-германские наречия обходятся более общим указанием на место этого органа. Русский язык точно определяет функцию этого места – ДЦ-ДШ-ДХ. Сравните с польским: dusza. Орган, отвечающий за распространение тепла, «души», дыхания, как основы жизнеспособности.

Heartland – просто название; называние местности. «Центровая земля»,

Сердцевина – точное определение функции этой серёдки, из которой животворится тёплым дыханием человеческий мир. Причина, источник цивилизации.

/В.И. Даль: «ЖИВОЙ, кто жив, кто живет, живущий, в ком или в чем есть жизнь; | о Боге, сый, сущий, всевечный, в самостоятельном бытии пребывающий; | о человеке и животном, дышащий, не умерший, не мертвый, сохраняющий признаки земной жизни; | о душе: одаренный духовною, бесплотною жизнию, или же | не погибший во зле и лжи, спасенный

«ДЫХАТЬ, южн. дыхать, более употреб. дышать; дыхнуть или дохнуть или дхнуть; дыхивать; пить легкими воздух, вбирать и выпускать воздух. | Дуть, веять слегка; выдыхать из себя. | Он чуть дышит, едва жив. Дышу не надышусь утренним воздухом. Дышит ветерок прохладой. Дохни-ка, не пил ли вина? Не дыши на меня. Он дышит злобою. Море дышит, вздымается и падает. (См. также дохнуть). Каково дышится, безличн. легко ли, можешь ли дышать. Вздыхать тяжело. Вдыхать пары. Выдыхать их. Додышаться до чего. Задохнулся дымом. Хлеб задохся. Издыхать, умирать. Надышался хвои. Обдышишься, не слышишь вони. Отдохни, чай устал. Подышу в саду. Дай передохнуть. Не продышит он до завтра. Раздышался, словно мех. Сдохни легонько пыль, сдуй. Дыханье, дышанье ср. длит. дышка ж. об. дых, дох м. однократн. действ. по знач. глаг. Ни дна б тебе, ни покрышки, ни дыху, ни передышки! Дыханье захватило. Дышку лошади знать по пахам. Во весь дых не дохну, колотье не дает. | Дох, вздох, передышка, отдых. Дай ему дох. Дыхи мн. духи моск. ноздри и вообще дыхательные пути и снаряды лошади. | Дыхание также жизнь и все живое, существо, тварь, человек или животное. Всякое дыханье хвалит Господа. Дыханье воздуха, ветер. Дыхательный, к дыханью служащий, относящ. Дыхало ср. дыхательное горло, идущее от гортани (кадыка) к легким, где раздвояется, а затем разбивается на мелкие ветви. | Ноздря кита, белухи и сродных с ними животных, одно из двух отверстий на темени, на лбу, для дыханья. Дыхальце умалит. отверстие в боках насекомых, для дыханья. Дыхло ср. влад. сиб. продушина; волоковое оконце. | Тамб. дышло. Дыхлый хлеб, тесто, влад. рыхлый, пышный, дроченый. Дыхлец м. у кого одышка, трудно дышащий. | Дохлец, насиженное яйцо, с задохшимся, мертвым птенцом. Дыховец м. конская одышка, болезнь. Дыхалица ж. смол. болото, трясина, зыбун»

«ВИНА ж. начало, причина, источник, повод, предлог. Поздние утренники виною гибели овощей. В чем искать вину общему искаженно нравственности? | Провинность, проступок, преступление, прегрешение, грех (в знач. проступка), всякий недозволенный, предосудительный поступок. Чужая вина смех. Чужая вина виноватее. Вся вина на лицо, доказана поличными Вину на шею повесить. поличное, напр. украденную вещь, или ярлык, дощечку с прописью вины. | Пск. повинность, обязанность, долг. | Иногда денежный штраф, виру, пеню зов. виною. Вина вине рознь. Вина на вину, а грех на грех не приходится. От вины да от долгу, не отрекайся. Неужто вина моя непрощеная? Была вина, да прощена, не кори. Грех грехом (т. е. изъян), а вина виной. Из вины твоей не шубу (не шапку) шить. То и вина, что попался. Наша вина - беда. Наша вина непрощенная. Чужая вина непрощенная. Была бы спина, будет и вина. Не бей Фому за Еремину вину. Винный, виновный, виноватый, провинный, провинившийся, сделавший какой-либо проступок, погрешивший в чем; | причинный чему, бывший причиной, поводом; | должный, обязанный кому уплатою. Он виновен в неудаче нашей. Я перед Богом и государем виноват… Виновник, виновница, источник, причинник, кто виною, причиной чему, чего. Виновник дней моих, отец…»

Сло-вине. Но о них чуть позже/

Итак, в самую стужу последнего оледенения – 25-18 тыс. лет назад – одна из популяций сапиенсов, зажатая со всех сторон на юге Западно-Сибирской равнины неблагоприятными природно-климатическими условиями приобрела качества, отличающие их обладателей от животного мира (включая и тех «животных ещё», хотя и высокоразвитых сапиенсов, которые мигрировали от ледников в более благоприятные условия).

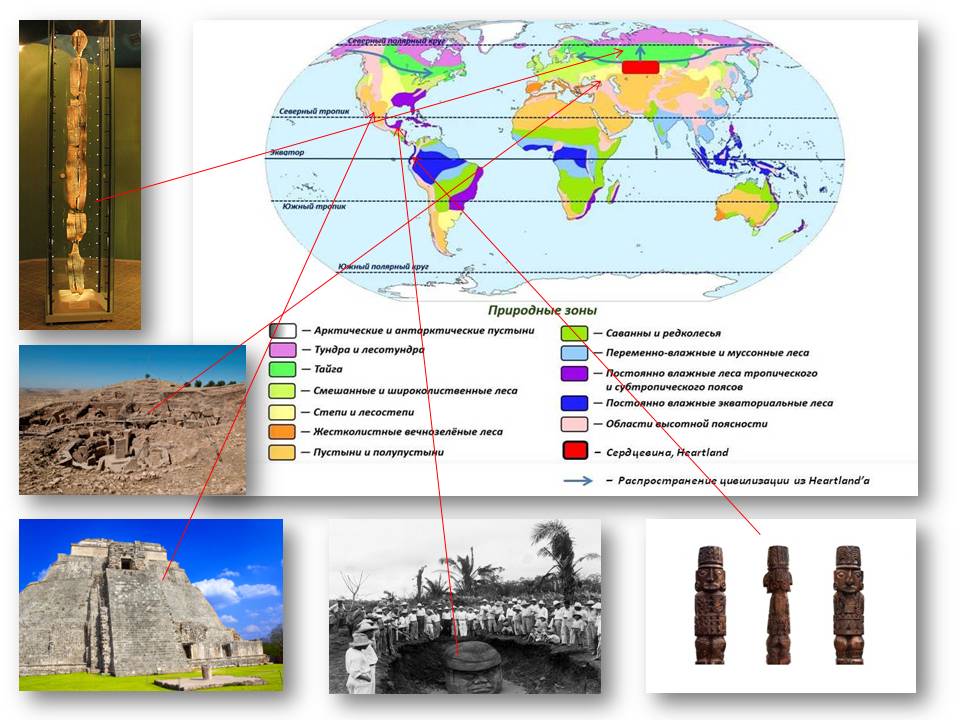

По мере таяния ледников эти люди (сибиряки, с сибирским характером) расширяли свой ареал обитания вслед за продвигающимися на север, восток и запад лесами. Не теряя, однако, связи с отчей землёй, с Сердце-виной.

Их навыки жизнетворения, созидания собственной благоприятной среды обитания, их способности объяснять и передавать другим личный опыт, их умения ёмко и лаконично выразить в том, что потом назовут верой, огромный объём приобретённых знаний – причина, по которой они, встречая по мере расширения границ своих тарей не обременённых цивилизацией представителей своего вида, быстро становились и примерами для подражания, и основой мифотворчества о «культурных героях», о «богах», подаривших людям весь этот неприродный мир.

Завершаю ответ на второй вопрос: какова примерно временная протяжённость этого «прыжка», когда наступившие изменения сознания стали уже необратимыми, закрепились настолько, чтобы не случилось регресса?

«Прыжок» в творчество начался с отступления ледника. И мы не позволили себе расслабиться. Нам понравился творимый нами мир. Мы даже стали ставить памятники нашим предкам в знак уважения к их подвигу. И ставим памятники до сих пор, полагая, что это входит в понятие цивилизованности.

/Большой Шигирский идол – археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам учёных, достигает 12 100 лет. Обнаружен в торфяном больте Шигира в окрестностях г. Кировграда.

В.И. Даль: «СОГРА ж. вологодск. арх. перм. сиб. дребь (искажен. дебрь?) арх. тайга сиб. болотистая равнина, с кочкарником, ельником, вереском и ёрником всякого рода; плохой, кривульный лесок, с можжевелом и вереском, по болоту; заваленная дрязгом долина в бору, ирк. том.; лесистая возвышеность (?) перм. Согровый, к согре относящ.»

К этому же образу мышления и времени относятся мегалитические постройки в Малой Азии - Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори.

А также пирамидально-ступенчатые сооружения и сооружения курганного типа по обе стороны атлантического океана/

Если говорить о длительности «прыжка» в необратимость, можно предположить, что верхней временной границей является примерная дата разъединения Евразийского и Американского материка. Образовавшийся пролив прервал миграцию на старый-новый материк наших цивилизованных «сибиряков». Но те, что успели перейти, понесли диким сородичам своего вида ту культуру, которая уже успела сложиться в Евразии до ухода Берингии под воду.

На заселение Америки нашими предками существует две точки зрения, которые не только не противоречат, но фактически подтверждают мои построения истории возникновения цивилизации.

Миграционная шкала «короткой хронологии» говорит о том, что первая волна переселения в Америку произошла не ранее 14-16 тыс. лет назад. Результаты исследований, проведённых Рутгерским университетом, теоретически показали, что всё коренное население Америки произошло всего лишь от 70 индивидуумов, прибывших в 14—12 тыс. л. н. по Берингову перешейку, существовавшему тогда между Азией и Америкой. По другим оценкам, фактический размер популяции коренных американцев был ок. 250 человек.

Сторонники «длинной хронологии» считают, что первая группа людей прибыла в западное полушарие гораздо раньше, возможно 20-50 тыс. лет назад, и, возможно, после неё имели место другие последовательные волны миграций.

/Использованы данные: ru.wikipedia.org›wiki/Берингов_пролив/

И то, и другое – правда. Вид homo sapiens заселял Американский континент миграционными волнами, выталкивающими животных с Чукотки и Камчатки через Берингов перешеек на Аляску и в Канаду по мере развития Валдайского оледенения.

Между 17 и 14 тыс. лет назад произошло разделение «мигрантов» на северную и южную группы палеоиндейцев из которых сформировались народы, заселившие Северную и Южную Америки.

А около 16-14 тыс. лет назад на Американский континент пришли цивилизованные сибирские визитёры. Затем миграционная дверца естественным образом захлопнулась. Но было уже поздно. Неотвратимо и необратимо по Америкам распространилась культура «последней волны» мигрантов, нёсшая общие со Старым Светом культурные коды уже жившим здесь сапиентным общинам палеоиндейцев.

Ну а в Старом Свете произошло примерно то же и в те же временные рамки. Неосапиенсы (сибиряки) расселились по расширяющемуся серпантину таёжно-лесных угодий и начали просачиваться (ни в коем случае не «волнами»!) в районы Прикаспия и Приморья, в Северное Причерноморье и в Переднюю Азию, в Восточную и Центральную Европу (и далее на Запад и на Юг). Качественно более высокий уровень их культуры и способов ведения хозяйства, быстро адаптирующегося к местным условиям благодаря преимуществам идущей социальной эволюции, предопределил повсеместное «заражение» палеосапиенсов вирусом цивилизации.

Таким образом, продолжительность «прыжка» составила порядка 4 тыс. лет (в период с 18 по 14 тыс. лет назад). Приобретённый сибиряками иммунитет от козней природных катаклизмов распространялся в границах обитания всего вида со скоростью вакцинизации/расселения их тарей, вокруг которых начинали складываться будущие города и микрогосударства.

В период с 14 по 12 тыс. лет назад процесс продолжался, разделившись, однако, на два независимых процесса в Западном и Восточном полушариях. «Отставание» индейских цивилизаций в 2500-3 000 лет может быть объяснено просто логистическими трудностями наших «культурных героев», задержками в пути…

Свидетельство о публикации №225010300779