Даёшь пулемёты! Красные юнкера Приморья. Часть 2

Золотые и фанерные звёзды Владпеха

В марте 2005 года в газете «Владивосток» мною была опубликована статья «За семь дней до войны или Золотые и фанерные звёзды Владпеха». Эта публикация о 1-ом Владивостокском пехотном училище появилась впервые в приморской прессе с того времени ,как в 1949 году оно было переведено в г. Благовещенск .Так сложилось , что история этого училища выпустившего на все фронты Великой Отечественной 6800 пехотных лейтенантов , 22 из которых за время войны стали Героями Советского Союза , оказалась в то время у нас в крае совершенно забытой.

Статья вышла на первой полосе с фотографией первых выпускников училища, который состоялся ровно за неделю до начала войны. К сожалению, их имена и судьбы, как и двух командиров на этой фотографии ,их выпустивших , неизвестны . Можно лишь предположить ,что эти парни из одного курсантского взвода вместе со своими ротным и взводным командирами . Но хорошо известно , что жизнь пехотного лейтенанта на той войне была коротка . Мало кому из этих ребят выпуска 41-года удалось уцелеть и дожить до Победы.

"Почему столько лет молчали об этом училище ? ".

Каких либо сведений о 1-ом Владпехе ,до создания публикации, в приморских газетах того времени и архивах мне найти не удалось. Поэтому я обратился за помощью к заместителю начальника Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им.К.К.Рокоссовского(г.Благовещенск) по воспитательной работе полковнику И.А.Бондаренко и в музей училища.

Его сотрудники,с разрешения полковника Бондаренко , передали мне копии ряда фотографий и архивных документов , хранившихся у них ,что и послужило основой публикации. Эта статья вызвала большой интерес у приморцев. В адрес редакции пришло несколько писем от владивостокцев ,а также некоторых выпускников училища военного времени и их родственников.

Из письма Раисы Пузаревич (Скляренко) из Владивостока : «Уважаемая редакция ! Я хочу выразить Вам свою признательность и благодарность за публикацию о военно-пехотном училище ,располагавшемся на 2-й Речке. Мне было не понятно ,почему столько лет молчали об этом училище. Мы большой семьёй жили с февраля 1941 г. на ул. Великорусской (ныне ул. Русской). От нашего дома до станции 2 –я Речка был ровно километр. Последний перед посадкой в вагоны ,увозившие ребят на войну. Мы, с бабушкой и мамой стояли за калиткой , они махали нам руками , а мы им . Бабушка плакала ,крестилась и кланялась. Взрослые нам говорили ,что они едут на войну ,где и наш папа. Таких проводов было много…. Скульптурная композиция ,установленная в сквере у Дома Быта – это и памятник курсантам пехотного училища. Именно такими я их помню.»

Встреча в редакции газеты «Владивосток"

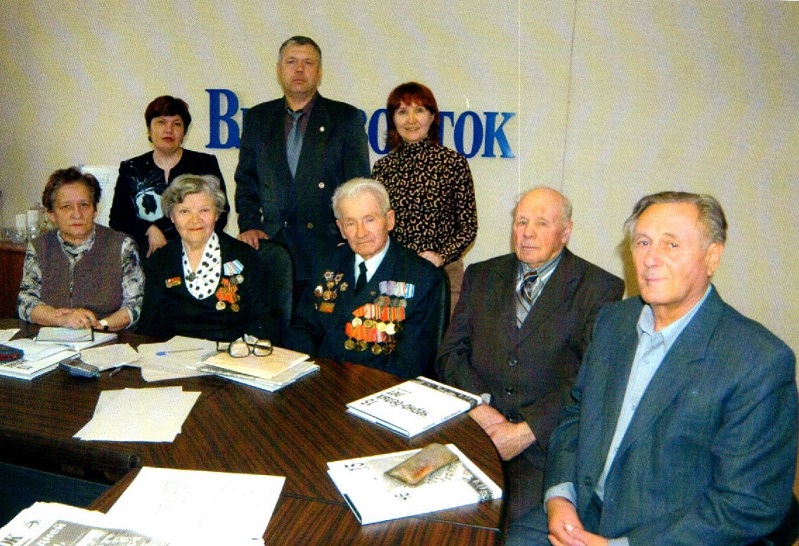

В канун 60-летия Победы , в апреле 2005 года , в редакции газеты «Владивосток» собрались люди военного поколения ,чьи судьбы оказались связанными с 1-м Владивостокским пехотным училищем.

На снимке (справа налево):за столом Н.М.Городецкий,С.Д.Любимов ,В.И.Золотарёв и В.Н..Золотарёва.

Верхний ряд (справа налево) журналист газеты "Владивосток" Т.Н.Калиберова и автор статьи краевед В.Н.Ковальчук. 22.04.2005 г.

Валентина Николаевна Золотарёва , родная сестра лейтенанта Владимира Цопина , без вести пропавшего во время трагической эвакуации наших войск из Крыма летом 1942 года. С собой она принесла последнее письмо от брата , датированное 23-м июля 1942 года.

Из письма лейтенанта В.Н. Цопина . Крымский фронт. 23.07.1942 г. « Здравствуйте дорогие мама и папа ! Привет вам с Чёрного моря. Извините ,что так долго не было писем . Был ранен в ноги и отправлен в госпиталь. Сейчас на фронте.

Возможно вы читали в газете ,что мы сдали Керчь. Находимся в Анапе .А завтра пойдём в Тамань , на Ростовское направление... Папа и мама ,я ещё не слыхал ни в одной истории о таких войнах ,как эта. Эта война что-то особое. Первый раз было жутко от разрывов бомб ,снарядов и мин . А сейчас кажется как будто так и надо. Мама ,ты просишь меня сфотографироваться и прислать фотокарточку .Но здесь такой возможности нет. Пока целую вас всех ,ваш сын».

Её муж Виталий Иванович Золотарёв . Воевал на Ленинградском фронте. В 1943 году получил тяжелое ранение в бою и был комиссован .

Он вспоминал на встрече : «Мой старший брат Петр Золотарёв был другом Володи Цопина . Они учились в одном классе и вместе пошли в училище. Им выпала судьба лечь в землю совсем молодыми. а мне остаться живым. Воевали мы с братом в одних и тех же местах под Ленинградом. Но встретиться нам не довелось. Он был тяжело ранен в голову и скончался в санитарном поезде… Я женат на сестре Володи Цопина Валентине. Двоих наших сыновей мы назвали Петр и Владимир ».

Николай Митрофанович Городецкий, ,рассказал о том ,что его старший брат Георгий Городецкий в 1942 году ,вместе с несколькими однокашниками по училищу , был направлен в разведывательную школу : « Он проходил там обучение в течение 6 месяцев. После чего был направлен Гродеково , в роту глубинной разведки . Там находился до середины 1944 года. «Ходил» в Маньчжурию. Там жило много русских ,которые помогали нашим разведчикам . Но случилось неожиданное. По «сталинскому призыву» его направили из разведки в лётную школу .Так брат стал пилотом. Войну закончил в Польше. По её окончанию служил на Дальнем Востоке, командовал эскадрильей.»

Станислав Дмитриевич Любимов был призван в армию в начале 1944 года. Он вспоминал : « В учебном полку на построении старший лейтенант нам объявил : «Ну что ,ребята ,ещё поживёте. 1926 год рождения ,те кто призван за Уралом ,остаются на Дальнем Востоке. Потом была школа снайперов в Раздольном и служба там в 112-м стрелковом полку. Весной 1945 года мне и некоторым солдатам нашего полка предложили написать заявление на поступление в военное училище . Возражения не принимались и желания не спрашивали. Ну надо ,так надо. Направили нас в пехотное училище во Владивосток.

До сих пор помню начальника училища полковника Ворошилова. Он почти с самого начала войны и до её конца им командовал. Строгий был и все его побаивались . Ходил по училищу он не один , а с медведем на поводке. Я такого больше нигде не видел. Так вот, стою я в наряде дневальным по роте. Заходит начальник училища и косолапый с ним рядом. Кричу : «Рота ,смирно !» и руку к головному убору. А медведь на задние лапы встал , правую переднюю к морде притулил и держит .Вроде как честь мне отдаёт.Полковник по башке его стукнул и мишка на четыре лапы обратно встал. Среди курсантов о нём ходило немало всяких баек. Все считали ,что наш Ворошилов это близкий родственник самого Клима Ворошилова. Поэтому и относились к нему соответственно. Был он , что называется, для нас царь и бог и воинский начальник .

Ну и конечно обучаться в училище намного тяжелее ,чем служить в полку. Во-первых,дисциплина. Во-вторых ,усиленная физподготовка и марш-броски в полной выкладке . В-третьих ,стрельбы ,обучение действовать штыком и прикладом, окапываться на время ну и много всего другого. В районе Артёма было тактическое поле, куда нас вывозили на учения. Там была сопка Орловка ,которую мы учились штурмовать. За счастье считалось ,если окажешься в рабочей команде .Работали курсанты в гражданских организациях по всему городу .Мне и моим товарищам пришлось поработать в порту ,на каких-то складах, на заготовке рыбы, пиломатериалов и в подсобном хозяйстве училища. Скажу честно ,что там было намного легче . Но это бывало не часто и не долго .Потом обратно в строй и за учёбу.

Вскоре после войны с Японией поступило указание о том ,что те кто не желают дальше учиться, могут подать рапорта на отчисление. Так я оказался обратно в своём полку. Демобилизовался в 1946 году. Своих училищных командиров помню как сейчас. Командир батальона подполковник Чванов ,ротный командир капитан Былин и взводный –лейтенант Довбилов » .

Из рассказа Станислава Дмитриевича мне тогда впервые стало известно о начальнике училища полковнике Ворошилове . Как оказалось , он находился на этой трудной и ответственной должности на протяжении всей войны. То есть именно Ворошилов продолжил дело и традиции ,заложенные полковником Чистяковым .Но в книгах и исторических материалах о его начальниках военного времени можно найти лишь самые скудные сведения. Как будто оно существовало само по себе.

Начальники Владпеха военных лет

В соответствии с приказом Командующего 1-ой Отдельной Краснознамённой армией от 11 февраля 1940 года ,гласившим ,что «во исполнение Приказа Наркома Обороны СССР маршала Ворошилова сформировать к 15 апреля пехотное училище с дислокацией его в г.Владивостоке на 2-й Речке »,первым начальником его был полковник И.М.Чистяков . Об этом ,прославленном в годы войны командарме,написано немало.

Иван Михайлович оставил свои воспоминания о формировании им 1-го Владивостокского пехотного и руководстве училищем с февраля по ноябрь 1940 года , пробыв до войны на этой должности менее года. Его имя есть на мемориальной доске во Владивостоке , установленной в 2018 году на здании одной из "николаевских казарм" военного городка на 2-й Речке,где находилось училище. На доске выбиты имена 23-х его выпускников- Героев Советского Союза.Те ,кто не знаком с историей этого училища будут считать ,что он один из них. А это совершенно не так . Почему же оказались забыты имена его начальников военного времени ? На самом деле ,их было всего два , а фактически один.

Полковника И.М. Чистякова ,с апреля 1941 года , сменил полковой комиссар Андрей Ильич Крючков .К тому времени ,в течение нескольких месяцев, исполнявший обязанности начальника училища. В сентябре 1941 года А.И.Крючков получил назначение начальником Хабаровского военно-пехотного училища. В последствии он командовал 12-й Амурской стрелковой дивизией (г. Благовещенск), форсировавшей Амур и Уссури, отличившейся в боях с японцами в августе 1945 года на Сунгарийском направлении . В 1954-1956 г.г. генерал-майор Крючков был начальником Минского Суворовского училища. Его имя поныне помнят и чтят в Белоруссии минские суворовцы. .

С сентября 1941 года и до апреля 1947 года бессменным начальником 1-го Владивостокского пехотного училища являлся полковник Сергей Михайлович Ворошилов . Участник Хасанских боёв , в 1940 году - командир батальона в одном из полков 32-й стрелковой дивизии (с.Раздольное Приморского края.). Полковник И.М.Чистяков будучи заместителем начальника 39 –го армейского корпуса,штаб которого находился в приморском г. Ворошилове (ныне Уссурийск) , в состав которого входила и «раздольненская» дивизия, направил в училище многих её командиров с боевым опытом. В феврале 1940 года капитан Ворошилов был переведён командиром 1-го курсантского батальона во Владивосток. Через год , в декабре 1941-го, он назначается начальником училища.

Факт такого назначения говорит сам за себя. На такую должность мог быть назначен только человек волевой , с высокими организаторскими способностями и исключительными командирскими качествами.

Из материалов Фонда музея Дальневосточного ВОКУ . Воспоминания подполковника М.В. Шмырина ,выпускника 1941 года. г.Пермь . 1959 г . : «Учебный процесс в училище был хорошо налажен. Чувствовалась чистяковская выучка. В эти трудные годы Отечественной войны в училище большую роль играл его начальник полковник Ворошилов (ранее командир 1-го батальона). Учебными пособиями училище хорошо обеспечивалось, а вот с продовольствием семьям начсостава приходилось весьма трудно. Вот тут-то и развернулись снабженческие качества С.М.Ворошилова. Им была организована рыболовная артель, птицеферма, хлебопекарня, пасека, сапожная и портняжная мастерские. При училище состояла даже артистическая труппа из артистов-профессионалов. К праздникам начсоставу и вольнонаёмным выдавался праздничный паёк. В него входили рис, рыба, американский шпик ,мёд и другие продукты. Всё это являлось большой поддержкой для начсостава и было на столе курсантов» .

И конечно же ,он являлся просто однофамильцем прославленного маршала , а не каким-то его родственником . Хотя Сергей Михайлович слухи о родстве с Климентом Ефремовичем Ворошиловым не развеивал, а порой умело применял их на пользу дела. Выпуск за выпуском , под его руководством училище ковало лейтенантов для фронта .

Признать лучшим и объявить благодарность

Справка Центрального архива МО РФ : « В боях в районе городов Руза ,Волоколамск, Истра, а также в ходе общего наступления весной 1942 года участвовало около 2000 выпускников 1-го Владивостокского пехотного училища».

Из воспоминаний майора И. Жирнова( г.Симферополь), выпускника училища 1941 года ,воевавшего под Тулой в ноябре 1941 года в составе 239 стрелковой дивизии : «Дивизия была укомплектована взводными командирами, окончившими наше училище. Боевое крещение мы приняли под Сталиногорском (ныне Новомосковск).Это были самые тяжёлые и кровопролитные бои, где погибло очень много наших солдат и офицеров " .

В июне-июле 1942 года, все пехотные и пулемётно-миномётные училища РККА были подвергнуты серьёзной и особо тщательной проверке, что было вызвано тяжёлыми поражениями Красной Армии под Харьковом , в Крыму , на Северном Кавказе и выходом немцев на Волгу.

По её результатам в августе 1942 года был издан «разгромный» приказ ,содержание которого было лишь недавно опубликовано в открытом доступе .

Из приказа № 231 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ПЕХОТНЫХ И ПУЛЕМЕТНО-МИНОМЕТНЫХ УЧИЛИЩ от 10 августа 1942 г.

« В июне — июле месяцах с. г. УВУЗом Красной Армии были проверены все пехотные и пулеметно-минометные училища Дальневосточного и Забайкальского фронтов, большая часть училищ Закавказского фронта и часть училищ Московского военного округа, всего 22 училища.

Проверкой вскрыт ряд серьезных недочетов:

1. Воинская дисциплина и порядок в большинстве училищ еще не находятся на должной высоте, и особенно неудовлетворительными являются в Арзамасском, Моршанском и Забайкальском пулеметно-минометных училищах , во 2-м Владивостокском и 2-м Бакинском пехотных училищах. В училищах все еще имеют место случаи неточного выполнения приказаний, пререкания и грубость к старшим, сон на посту, самовольные отлучки и позорные случаи дезертирства.

2. В командирской подготовке комсостава училищ мало инструкторско-методических занятий и не всегда высоко их качество. Опыт Отечественной войны используется слабо. Начальники училищ и командиры батальонов, за исключением 1-го Владивостокского, Новоград-Волынского и 1-го Бакинского пехотных училищ, плохо учат свой комсостав ».Приказ очень объёмный. Как по содержанию количества недостатков в обучении курсантов, так и по требованиям к их устранению . Причём эти требования , заявлены в сочетании с приказом № 227, известным как «Ни шагу назад».

По итогам проверки было заменено около 40 % командно-преподавательских кадров пехотных училищ, а на многих их начальников наложены серьёзные дисциплинарные взыскания. Однако ни один из них не был отстранен от должности ,что весьма показательно . Советское руководство понимало степень ответственности и компетентности начальников училищ и не считало оправданным их отправку на фронт. Заменять их просто было некем.

Два училища были признаны лучшими и не имели серьёзных недостатков в подготовке командных кадров. О чем было объявлено в пункте 7 данного приказа.

« 7. Начальнику 1-го Владивостокского пехотного училища подполковнику Ворошилову и военному комиссару училища старшему батальонному комиссару Чванову, начальнику 1-го Бакинского пехотного училища комбригу Коновалову и военному комиссару батальонному комиссару Силаеву, за хорошие результаты в боевой и политической подготовке курсантов объявляю благодарность. Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-майор РУМЯНЦЕВ »

В течении 1942 года было произведено 12 ускоренных месячных выпусков, общим количеством 2889 лейтенантов. Не только пехотинцев ,но и кавалеристов . В училище был сформирован кавалерийский эскадрон численностью около 180 человек. Его задачей была подготовка командиров взводов конной разведки стрелковых полков.

Пали при защите Сталинграда.

8 июля 1942 года в Штаб Дальневосточного фронта ( г. Хабаровск) из Москвы была направлена директива за № 9944101. Ею предписывалось : «Отправить из состава войск Дальневосточного фронта в резерв Верховного главнокомандования следующие стрелковые соединения…» — всего 8 стрелковых дивизий . Из Приморья — 87-я (г.Спасск-Дальний), 98-я (с.Хороль), 126 –я Ворошиловская (с.Пуциловка) и 208-я (п.Славянка ) дивизии, численностью около 13000 человек каждая. К этому времени они были уже полностью сформированы и укомплектованы командирами взводов ,выпущенными из 1-го Владивостокского и Шкотовского пехотных училищ. Две из них , 126 –я и 208-я погибнут в конце августа 1942 года в жестоких боях на подступах к Сталинграду в районе Абганерово.Оставшиеся в живых несколько сотен человек из Ворошиловской дивизии,сохранившей своё знамя , будут отправлены на переформирование за прежним номером 126-я.Останки командиров и бойцов штаба дивизии были найдены поисковой группой из Волгограда "Стальное пламя" в 2005 году.

208-я стрелковая дивизия погибла ,фактически, полностью. В 2017 году местными поисковиками отряда "Курган" были найдены и перезахоронены останки 11 офицеров 760-го стрелкового полка дивизии вместе с его командиром подполковником К.И.Метляевым.

Спустя более шести десятилетий ,благодаря волгоградским поисковикам,в Приморье станет известно о трагической судьбе 126-ой и 208-ой стрелковых дивизий до конца исполнивших приказ "Ни шагу назад".

98-я дивизия, в течение недели ,с 15 по 23 августа 1942 года вела упорные бои с превосходящими силами противника на левом берегу Дона. Попав в окружение ,смогла выйти к своим .При этом количество её уцелевших бойцов и командиров составило около 700 чел. Была отправлена на переформирование в Тамбов. В декабре 1942 года , в составе 2-й гвардейской армии ,нанесла удар в р-не Котельникова и закрепилась на р. Маныч.

87-я стрелковая дивизия в декабре 1942 года сыграла решающую роль ,выдержав танковый контрудар Манштейна , пытавшегося пробиться к окружённой в Сталинграде армии Паулюса. Именно о подвиге бойцов и командиров этой дивизии рассказал знаменитый советский фильм «Горячий снег».

Мало что известно о судьбе приморских пехотных лейтенантов, погибших в боях за Сталинград. Только скупые цифры . В 1942 году 1-е Владивостокское пехотное училище произвело 12 выпусков общим количеством 2889 человек. Шкотовское пехотное училище -12 выпусков общей численностью 2158 человек. По общей статистике количество безвозвратных потерь среди младшего командного состава составляет не менее 30% . Выяснить сколько их было на самом деле вряд ли удастся . Но, по всей видимости ,значительно больше.

В прорыв идут бригады «Красных юнкеров»

Весной и летом 1942 года часть курсантов 1-го Владивостокского пехотного училища была направлена на укомплектование двух формировавшихся отдельных курсантских стрелковых бригад (ОКСБр) - 248-й и 250 -й.

К этому времени советское высшее командование сделало серьёзные выводы из участия курсантов сухопутных и морских училищ в боях начального периода войны ,в битве за Москву , в боях под Харьковом ,Ростовом, на Северном Кавказе и обороне Севастополя. Несмотря на героизм и мужество курсантских батальонов они ,будучи оснащены лишь легким стрелковым вооружением , не могли успешно противостоять войскам вермахта ,использовавшим против них артиллерию ,танки и авиацию. В боях против превосходящих сил противника курсанты несли большие потери ,в отдельных случаях достигавшие более 90% .Однако их упорство в боях было хорошо известны противнику и вызывало у него серьёзные опасения. «Красные юнкера» ,как они их называли , всегда оказывали отчаянное сопротивление ,проявляя стойкость ,которая по мнению немецкого командования граничила с фанатизмом.

Всего на базе пехотных училищ Дальневосточного фронта планировалось создать 10 «курсантских» бригад. Их организация и вооружение соответствовала отдельной стрелковой бригаде Красной Армии, насчитывавшей 4500 человек и имевшей в боевом составе танки , артиллерию и миномёты , а также подразделения ПВО и сапёров. Однако , в 1942 году, направлено их на фронт было три. Две из 1-го Владивостокского и одна из Шкотовского пехотных училищ.

Несмотря на название, численность курсантов в бригаде составляла не более четверти. Большая же часть её комплектовалась из числа младшего начсостава учебных школ, а также рядовых и сержантов ,выписанных из госпиталей после ранений. Курсанты назначались в основном на должности старшин рот, помощников командиров взводов , помощников политруков ,командиров стрелковых отделений, пулемётных и миномётных расчётов. В эти же бригады направлялась и многие училищные командиры.

По мнению руководства УВУЗов РККА таким образом решались две главные задачи. Во-первых, создание обученных, высоко мотивированных и хорошо вооружённых соединений ,используемых командованием в качестве ударных. Во-вторых, приобретение как училищными офицерами ,так и будущими командирами реального боевого опыта. Те курсанты, кому удалось уцелеть в боях , направлялись на ускоренные командирские курсы и представлялись к получению офицерского звания. Что было в тех условиях совершенно оправдано. В соответствии с суворовским заветом : «За одного битого двух небитых дают» .

Надо отметить ,что подобным образом готовились офицеры взводного звена у немцев. Направление на обучение в военные училища рейха со школьной скамьи или отслуживших год рядовых, как это было в Красной Армии , у немцев было исключено. К середине 1943 года практику боевого применения "курсантских" бригад сочли нецелесообразной.В первую очередь , из-за больших потерь в боях курсантского состава .

С боями от Воронежа до Курска и Киева

248 –я курсантская бригада начала формироваться в марте 1942 г. в с. Занадворовка Хасанского района Приморского края . Её командиром был назначен полковник Иван Андреевич Гусев. В июле бригада была переброшена на Воронежский фронт и в составе 38-й армии участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции в районе Воронежа. 8 февраля 1943 года её бойцы штурмом овладели северо-восточной окраиной Курска.

Выписка из формуляра боевых действий 248-й курсантской бригады

за период 31.01.1943 г.-12.03.1943 г.

« 7.02.1943 г. Противник оказывает упорное сопротивление на подступах к гор. Курск в р-не Долгое, Рыжково, Дурнево.К 18.00 вышла с боем на рубеж зап. окраина рощи вост. 3 км Курск.1-й стрелковый батальон к 23.00 7.02.43 г. захватил сев.-зап. окраину Курска.

8.02.43 г. ночной атакой ворвались на вост. окраину гор. Курск, а одним стрелковым батальоном в 8.00 вышла на его южную окраину.

Части бригады в течение 8-го и 9-го ведут бои по очистке города, а с 9.02.1943 г. перешли к обороне .

В период с 27.02.1943 г. по 12.03.1943 г. потери противника составляют: убитыми и ранеными — до 2500 солдат и офицеров, 56 пленных; трофеи: 50 и 81 мм минометов — 13,станковых пулемётов — до 15, ручных — 25, винтовок — 370, автоматов 60, 150 мм пушка — 1, снарядов 500, мин - 2500, винтовочных патронов 13000, повозок с различным военным грузом — 38, лошадей - до 100.

Потери бригады за этот период составили: убитыми — 298 чел.,ранеными — 681 чел.,

Командир 248-й курсантской стрелковой бригады полковник АНИСИМОВ

Начальник штаба подполковник АБДУЛЛИН "

Источник : ЦАМО РФ. Ф.2051. Оп.1. Д.1. Л.4-6. »

Вплоть до лета 1943 г. бригада, находясь на Центральном фронте, удерживала позиции в районе г. Рыльска под Курском. С началом Курской битвы успешно действовала в боях на Орловском направлении , при освобождении Левобережной Украины и форсирования рек Десна и Днепр. В ноябре 1943 г. участвовала в боях за Киев. Впоследствии бригада была расформирована , ,влившись в декабре 1943 года в состав 70-й гвардейской стрелковой дивизии.

На плите Мемориала памяти артёмовцев, павших в Великую Отечественную войну, увековечено имя Героя Советского Союза лейтенанта Максима Кирилловича Пугача . Уроженец с. Лучки Ханкайского района Приморского края. До призыва в 1939 году в Красную Армию , он работал проходчиком на самой крупной дальневосточной шахте «3-ц» в городе Артёме. Служил в погранвойсках. Вскоре после начала войны, будучи младшим сержантом , направлен для обучения в 1-е Владивостокское пехотное училище.

В период формирования 248-й курсантской бригады был зачислен в её состав старшиной роты во 2-й стрелковый батальон . С августа 1942 года бригада воевала на Брянском фронте , а в сентябре была переброшена на курское направление Воронежского фронта. За отличие в штурмовых боях за Курск в феврале 1943 г. Максим Пугач был награждён медалью «За отвагу».

Во время затишья перед началом Курской битвы сержант М. Пугач окончил краткосрочные армейские командирские курсы с присвоением ему звания лейтенант и назначением командиром стрелкового взвода в состав 2-го стрелкового батальона. Во время боёв за плацдарм при форсировании Днепра в октябре 1943 г. ,лейтенант Пугач умело командовал стрелковой ротой , заменив её убитого командира. Он первым ворвался во вражеские траншеи. В ожесточённой рукопашной схватке его рота сломила сопротивление врага.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 г.

"За успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Пугачу Максиму Кирилловичу присвоить звание Героя Советского Союза".

3 ноября 1943 года наши войска начали операцию по освобождению Киева. При прорыве немецкой обороны у села Глебовка лейтенант Пугач был тяжело ранен. С проникающим ранением головы был доставлен в полевой госпиталь , но спасти его врачам не удалось. 21 ноября 1943 года Максим Пугач скончался. Он похоронен в братской могиле советских воинов в селе Карпиловка Козелецкого района Черниговской области Украины.

Курсанты 248-й и других приморских курсантских бригад ,погибшие в боях до присвоения им офицерского звания ,покоятся в братских или безымянных могилах на местах кровопролитных боёв за тысячи километров от дальневосточной земли.

На острие главного удара или неудавшаяся деблокада Ленинграда

250-я курсантская бригада формировалась в июне 1942 г. в г. Биробиджане. В июле была направлена на Воронежский фронт. В сентябре в боях в районе городов Рамонь и Лиховатка понесла большие потери и выведена на пополнение в Саратовскую область.

Сохранились воспоминания одного из участников тех событий.

Из письма Михаила Ивановича Ляха . 7.06.1985. г. Благовещенск.

« Нина Ивановна, получил письмо и даю ответ. Вашего отца я знал , даже ел кашу из одного котелка. Наша 250-я курсантская бригада в начале лета 1942-го прибыла в Воронежскую область и заняла оборону. Сначала шли оборонительные бои. Когда под Сталинградом стало угрожающе плохо, мы начали сами наступать , чтобы помочь. В это время вышел приказ «Ни шагу назад». После одного из наступлений, мы потеряли много наших людей- дальневосточников. Ушли в тыл за 3 км от передовой , где получили пополнение. Сидя как- то около озера, вели разговор и в плен мы решили не сдаваться. Назад отступать нельзя. Выход один , убитым или раненым. И мы договорились между собой, кто останется жив сообщить родным о последних днях и о том, что дрались мы ,как говорится, на совесть. Стали спрашивать кто , откуда и у кого где родные. Ваш отец сказал, что из Благовещенска. Я его спросил , а почему я тебя раньше не знал ? Он сказал, что в нашу часть он попал уже когда ехали на запад . Мы двигались от Биробиджана ,а они присоединились в Белогорске. Я сказал, что жил на Ленинской, а он сказал что на Бурхановской …. 22 сентября вечером уже было темно и у хутора меня ранило осколком мины. Потом мне было 2 операции и 6 месяцев в госпитале. Бои были большие за этот хутор. Там он и погиб.. Был такой приказ помочь Сталинграду , стоять насмерть и с поля боя не уходить. Наша часть погибла почти вся ".

В конце ноября-начале декабря 1942 года, получив пополнение в Саратове , 250-я бригада была переброшена на Ленинградский фронт,

В марте 1943 г, находясь в первом эшелоне 55–й армии, она приняла участие в ожесточённых боях по прорыву немецкой обороны в районе Красного бора .В полосе наступления этой армии ей противостояли три немецкие гренадёрские дивизии, испанская «Голубая» дивизия» и голландский «Фламандский легион".

Операция ,вошедшая в историю как «Красноборская » ,была неудачной и не достигла поставленной задачи по деблокированию Ленинграда.Нашим войскам пришлось вернуться на исходные рубежи. 250-я бригада ,понеся большие потери, была вначале выведена на переформирование.Затем ,по решению командования, расформирована и в апреле 1943 года влилась в состав 98 –й стрелковой дивизии.

Грозовой август 1945 года

С февраля 1945 года очередной выпуск командиров взводов ,а затем и следующий ,были направлены только в части ,дислоцированные на Дальнем Востоке. Факт показательный. Он свидетельствует о том ,что ещё за полгода до окончания боёв на Западе, уже планировалось начало войны с Японией. С этого времени советское командование начало комплектовать дивизии Дальневосточного фронта офицерами ,подготовленными к действиям в условиях горно-таёжной местности и акклиматизировавшихся к местным условиям.

Из оперативной сводки от 9 августа 1945 года : «В Приморье наши войска прорвали железобетонную полосу обороны японцев ,продвинувшись на 15 километров...». Командующий 25-й армией генерал –полковник И.М. Чистяков вспоминал : «Наибольший успех в бою за укреплённый район Дунин добился 231 –стрелковый полк. Этот полк я знал ещё до войны.Он приобрёл боевой опыт на оз.Хасан. Группа разведчиков полка под командой старшего лейтенанта П. Бельского( выпускника 1-го Владивостокского пехотного училища) , уничтожила несколько ДЗОТов ,открыв путь батальону » .

Когда закончилась война.

Война закончилась . Армия стала стремительно сокращаться и ей уже не требовалось такое количество взводных командиров. Что совершенно естественно. Этот процесс затронул и все военные училища. Одни из них стали расформировываться , а другие сокращаться. К концу 1946 года из шести дальневосточных пехотных училищ осталось только 1-Владивостокское, а количество курсантских батальонов в нём было сокращено с пяти до трёх. Встал и вопрос о дальнейшей службе полковника Ворошилова. Должность начальника училища по штату мирного времени должен занимать генерал-майор . Для получения этого звания требовалось соответствующее академическое образование . За плечами Сергея Михайловича была лишь пехотная школа ,которую он закончил в начале 30-х годов. Пока шла война , на это никто из руководства УВУзов не обращал внимания. Нужен был результат.

Но согласно требований кадровых органов в мирное время полковник С.М. Ворошилов ,без соответствующего образования , мог занимать командную должность не выше командира батальона. Или же тыловую не выше полкового зама по тылу. Случайно или же по совпадению ,но в конце 1946 года училище подверглось , как сейчас говорится, всесторонней аудиторской проверке. Она выявила серьёзные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности его руководства. Насколько серьёзными были эти нарушения судить трудно. Начальник училища полковник Ворошилов не был понижен в звании и не отдан под суд. Но его исключили из партии и сняли с должности ,назначив помощником командира по тылу в один из полков в Приморье. Там он и прослужил до своего увольнения в запас в 1958 году. Его имя было исключено из истории училища. Как я считаю совершенно несправедливо.

Вместо эпилога.

В год 80-летия Победы мы вспоминаем тех ,кто своим героизмом , трудом и самоотверженностью ковал победу на фронте и в тылу. За период 1941-1945 г.г. из 1-го Владивостокского пехотного училища на все фронты было направлено около 6800 лейтенантов. Скупые цифры статистики сообщают ,что около трети из них погибли на полях сражений . Кузницу владивостокских «Красных юнкеров» в годы Великой Отечественной возглавлял полковник Ворошилов. Спустя многие десятки лет я отдаю дань исторической справедливости ,возвращая из забытья его имя.

Ворошилов Сергей Михайлович

Дата и место рождения : 05.07.1909 г. Иркутск.

Место призыва в РККА : Иркутский РВК 20.09.1928 г.

Временно исполнял обязанности начальника 1-го Владивостокского пехотного училища с сентября по декабрь 1941 г., начальник 1-го Владивостокского пехотного училища с 12 декабря 1941 г.по апрель 1947 г.

Воинское звание: полковник.

Награды: Орден Красной Звезды (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.11.1944 № 219/143) медали : «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» . Источник информации : Центральный архив Министерства Обороны РФ. Учётно-послужная картотека. Шкаф 37. Ящик 12.

Свидетельство о публикации №225012800262