К вопросу об объективных свойствах материи

1. Об объективности и объектах в философии.

2. Изменение как признак движения. Взаимодействие как условие изменения. Циклические движения как условие повторяемости и воспроизводимости свойств.

3. Взаимодействие (контакт) объектов как условие появления и проявления их свойств.

4. Свойства на конкретных примерах.

4.1. Цвет.

4.1.1. Метамерия.

4.1.2. Метамерия второго рода.

4.1.3. Выводы.

4.2. Относительность объективности.

4.3. Первичные (имманентные) и вторичные свойства объектов.

4.4. Масса.

4.5. Размеры.

4.6. Форма тела.

5. Основные выводы.

6. Гипотезы.

1. Об объективности и объектах в философии.

Согласно широко распространенному в науке представлению, которое философски обосновывает один из постулатов квантовой механики - принцип неопределенности Гейзенберга, постановка эксперимента влияет на его результат. Мы не можем точно определить свойства объекта вне этого воздействия, которое вносит свой вклад в неопределенность значений изучаемых свойств.

Но вопрос нужно ставить глубже, а именно: «Так ли уж хорошо мы понимаем, что такое объект? Что такое свойства объекта?»

Сразу оговорюсь, что изложение общих вопросов философии в 1-м пункте данной статьи не есть изложение профессионального философа-гуманитария. Я по образованию, хоть имею художественную подготовку, химик-экспериментатор, химик-аналитик, радиохимик.

Поэтому понимание так называемых основных вопросов философии в моем изложении никак не назовешь профессиональным, да и философских сочинений я почти не читал. Тем не менее, я излагаю материал так, как я его понял, получая образование в средней школе, а затем в МХТИ им. Д. И. Менделеева и сдавая философский кандидатский минимум.

Я излагаю те философские шаблоны, которые внедряли в головы советских школьников и студентов, давая выжимки из философских работ, как их трактовали сусловские начетчики.

Тем не менее я убежден, что человек может самостоятельно выработать отношение к области знания, в которой он не профессионал, потому что весь поток образования со времен так называемой Древней Греции течет в одном и том же русле. И то, как мы понимаем мир, было заложено еще в те времена.

Такое понимание не требует чтения книг серьезных философов, иначе человек не сможет заниматься выбранной профессией. Будет начитанным всезнайкой, не имеющим практического опыта ни в одной области знания.

Мое же глубокое убеждение состоит в том, что нельзя быть чистым теоретиком и профессионалом своего дела. Точнее, в жизни можно, как это наглядно показала, например, история физики 20 века, но это будет фальсификация, имитация профессионализма, потому что как ни крути, но даже так называемый материалист Карл Маркс, который заимствовал диалектику у идеалиста Гегеля, понимал, что "ПРАКТИКА - КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ".

Все реально великие ученые 17–19 веков, если и выдвигали теории, то только на основе собственноручно ими поставленных экспериментов или на основе тех экспериментов, точное описание которых было им доступно.

В этом, кстати, кардинальное отличие современной науки, начало которой можно отсчитывать от 2-й мировой войны, от науки предшествующей, в которой хорошим тоном считалось такое описание эксперимента, которое позволяет его повторить независимо.

Последние такие описания я видел в немецких статьях по химии 30-х годов 20 века. Сегодня такие описания, не знаю, можно ли найти. Наука, с моей точки зрения, превратилась в вещь в себе, в конспирологию, в схоластику, загнивание которой можно остановить только хирургически, пересмотрев основные парадигмы, в частности физики и философии.

Именно этим я и хочу заняться в этой статье применительно к тем положениям философии, которые касаются понятия объективности реального мира и его свойств.

Имею наглость предполагать, что как естественник могу в этом что-то понимать.

Теперь с вашего разрешения продолжу.

Деление основных течений философии на идеализм и материализм, с одной стороны, показывает отношение к тому, что первично, что вторично, то есть, что от чего произошло: дух от материи (материя первична) - материализм, или материя от духа (дух первичен) - идеализм.

Такое деление по признаку первичности является умозрительным, потому что недоказуемо на основе человеческого опыта.

С другой стороны, деление на идеализм и материализм показывает отношение к тому, насколько объективен окружающий нас мир.

Согласно материализму, материя — это реальность, данная нам в ощущениях, которая существует независимо от нашего сознания, то есть существует объективно. Идеализм же разделяется в этом вопросе на субъективный и объективный.

Согласно объективному идеализму что-то все же существует независимо от нас, то есть объективно, но это что-то нематериально и первично по отношению к материи, которая не самодостаточна без этой идеальной сущности или структуры или программы.

Идеалисты в полном смысле этого слова, идущие до конца, то есть субъективные идеалисты, подразумевают привязку существования мира к сознанию субъекта, вне которого существование мира (материи) недоказуемо, следовательно, его объективно, вне сознания субъекта не существует. Все объекты окружающего мира есть только иллюзия духа, поэтому говорить о них, как объектах, нельзя.

В дальнейшем можно оставить такой подход за рамками настоящего рассмотрения, потому что для автора, как исследователя, было бы странно считать, что его сознание творит окружающий мир, не понимая, как он устроен.

В этом месте следует внести интригу. Гипотеза объективности мира ставит объективный идеализм в центр, если рассматривать как крайность не только субъективный идеализм, но и материализм, только с другой стороны.

Конечно, материализм не столь фантастичен на первый взгляд. Но часто подразумевает иллюзию духа столь же категорично, как и субъективный идеализм — иллюзию материи.

Как видно, говоря об объективности окружающего мира, говоря об объектах, мы стоим на точке зрения материалистов или объективных идеалистов: они признают объективность окружающего мира, понимая ее по-разному.

Материалисты объективным называют то, что существует независимо от сознания вообще; субъективным – зависящее от сознания субъекта. Подразумевая, что объект — это некая дискретная, то есть выделяемая от других объектов по некоторым признакам — свойствам, часть материи, ведущая себя, как целое.

А субъект — это в сущности тоже объект, но особый, наделенный способностью различать другие объекты, их свойства, и процессы, происходящие с ними, то есть их изменения, сопоставлять их и классифицировать. В итоге способный к тому, что называется словом мыслить или сознавать или осознавать.

Строго говоря, в обобщенном смысле объект — это не только материальный объект. Объектом может быть и событие, процесс, структура, одним словом, все, на что направлена деятельность или внимание субъекта. В сущности разница между материальным объектом и процессом-объектом не так велика, как может показаться на первый взгляд.

Объект, как кусок материи, рассматривается как бы застывшим, вне времени. Выражаясь образно, это моментальная фотография. Процесс — это описание переходов из одного состояния объекта в другое, когда объект рассматривается в движении. То есть это кино, которое получается при рассматривании на некоторой скорости последовательного ряда фотографий.

Процесс является более полным динамическим описанием объекта, которое рассматривает материю в движении (см. п. 2). Для процесса также важны помимо состояний объекта способы перехода между ними.

В то же время может быть сочетание этих подходов. Например, при создании портрета художником, если речь идет о проникновении в характер человека, что удавалось выдающимся мастерам. Мастер как бы создает обобщенный образ, как бы наложение множества моментальных фото, усреднение, которое формирует наиболее узнаваемый тип данного человека, наиболее полно соответствующий ему, если это вообще возможно для застывшего изображения.

Получается, если мы хотим полно описать объект, то в том или ином виде имеем дело с движением материи.

Когда объектом выступает какая-либо нематериальная сущность, например, структура или система, то для материалиста фактически имеет место исследование свойств материальных сущностей, потому что структуры и системы проявляются в нашем мире на материальных носителях и вторичны по отношению к ним.

Для объективного идеалиста все наоборот: структура или система более реальны, чем материя, потому что первичны и определяют внешние проявления вторичной по отношению к ним материи.

Материалисты никак не связывают объективность с уровнем нашего знания об объекте. Знаем мы или не знаем о его существовании, много или мало мы о нем знаем, все это никак не влияет на его свойства.

Если только не понимать под конкретным свойством:

• ту или иную достигнутую на данный момент степень приближения при его измерении,

• то, что определяет объект через интересы или представления субъекта,

• свойство объекта, созданного тем, кто его описывает. Но тогда это уже не совсем объект или совсем не объект.

Объективные идеалисты связывают объективность с высшей силой, не зависящей от нас, создающей и определяющей как сам материальный мир, так и его свойства. Эта сила - Бог, Создатель, Дух или любое другое, близкое по общему смыслу понятие, характеризующее ее, невероятно превышает по совершенству и могуществу то, на что способны сознание и деятельность человек, как субъекта. В этом и состоит объективность, то есть независимость от сознания человека.

Таким образом, независимость существования объектов материального мира (природы) от сознания человека сближает материализм и объективный идеализм. Только последний ограничивает объективность независимостью от более низкого сознания по отношению к Создателю. А материализм постулирует независимость объектов материального мира (природы) от любого сознания.

Но и тот, и другой вид философии выводит из этого независимость свойств объекта от сознания субъекта, если он его не создал. Например, понятно, что какие-то свойства стула не могут не зависеть от сознания человека, потому что стул создан им и создан для нужд его тела.

Выражаясь более философским языком, существование объекта познания, как части окружающего нас мира, который познаваем со стороны субъекта - познающего, признают и материалисты, и объективные идеалисты.

Только материалисты считают, что материя самодостаточна и первична, а идеальные структуры без материального носителя существовать не могут.

Объективные же идеалисты считают дух первичным и творящим как нематериальные (идеальные) сущности, так и материальный мир. Следовательно, считают, что дух и прочие идеальные структуры возможны без материального носителя.

Объективные идеалисты не могут понимать объективность как независимость объектов природы от сознания вообще, в противном случае им пришлось бы признать первичность материи, возможность ее существования без созидающего духа. Но они вполне могут признавать объективность как независимость от сознания конкретного субъекта, в частности исследователя, который не является Создателем окружающего мира, но способен его познавать.

Для них объективность выражается в самой реальности и познаваемости материального мира, хотя и зависимого от Создателя, но существующего не зависимо от нас, значит, существующего объективно.

Такие примерно подходы можно почерпнуть из школярски обобщенных, поверхностных описаний основных направлений философии.

Объединяет подходы материалистов и объективных идеалистов в том числе понятие свойства, как того или иного характерного признака объекта - своего признака, присущего ему, делающего его не зависимым от сознания субъекта. Совокупность свойств по сути формирует объект в глазах субъекта, выделяя его из совокупности материального мира.

С моей точки зрения, которую я постараюсь подкрепить примерами и логическими следствиями, понятие свойства не осознано достаточно полно, что служит одной из причин разделения на идеализм и материализм. Постараюсь объяснить, что я имею в виду.

2. Изменение как признак движения. Взаимодействие как условие изменения. Циклические движения как условие повторяемости и воспроизводимости свойств.

Философия, насколько можно судить со стороны, не спорит, что основным свойством материи, то есть всего, что нас окружает, и нас самих, является движение. Потому что движение и бытие - существование, фактически выступают как синонимы. А материя, как получается, — это то, что движется в нас и вокруг нас, и без нас.

Начнем с того, что движение, если разбираться по существу, является также синонимом изменения. Наличие изменения есть признак движения.

Изменение, как известно, не происходит само по себе. Оно является, например, результатом какого-то взаимодействия тел.

Согласно механике Ньютона без взаимодействия тела с другим телом оно будет находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, причем различить эти состояния без взаимодействия с другим телом невозможно.

Круговые движения планет вокруг Солнца в Солнечной системе обусловлены, во-первых, их взаимодействием с Солнцем. Во-вторых, тысячекратно большей массой Солнца. Эти периодические движения планет регулярно воспроизводятся, то есть являются циклическими. Параметры циклов выступают как свойства рассматриваемых систем.

Для циклического движения (вращение, колебание) наличие изменения координаты на коротких по отношению к периоду цикла интервалах времени может сочетаться с постоянством процесса в целом - с сохранением его периода, частоты, амплитуды.

Мы имеем то, что можно назвать постоянством изменения - постоянством тех граничных условий - параметров цикла, в которых происходят циклические изменения, то есть те, которые рано или поздно возвращаются к исходному состоянию. Волна является сочетанием циклического движения с движением волны в пространстве.

В обиходе вполне возможно такое словоупотребление как «циклический процесс». В производстве, информатике и науке все же принято понимать под процессом такую совокупность действий, которая приводит к изменению параметров (преобразованию) системы, ее свойств.

В рамках такого рассмотрения процессом является изменением не текущих параметров цикла - координаты, смещения, а изменением тех параметров, которые описывают цикл в целом - уже названных периода (частоты), амплитуды, скорости движения (если речь идет о волне).

Находясь внутри циклического процесса, например, на планете Земля в Солнечной системе, мы рассматриваем движение Земли, как постоянное изменение ее положения и направления скорости движения, то есть вращение вокруг Солнца.

В то же время процессом в общем смысле для внешнего наблюдателя будет не столько само движение Земли вокруг Солнца (что вполне естественно, если мы не видим всего цикла, а уперлись взором именно в текущее движение), но и возможное изменение параметров этого движения. Если бы Земля, например, поменяла период своего обращения вокруг Солнца — то, что в обиходе называется годом.

Именно в таком смысле понимается, например, химический, в частности металлургический или кулинарный процесс, или управленческий процесс, в результате которых изменяются свойства, соответственно, химический состав, агрегатное состояние, форма, размеры, количественный и качественный состав и другие параметры вещества или детали или организации.

Хотя в философском да и в конкретно физическом смысле исходное вещество или деталь или организация без воздействия на них в том или ином процессе тоже находятся в постоянном движении, но без изменения в целом фиксируемых для наблюдателя свойств.

В них происходит, например, колебательное движение атомов или молекул кристаллической решетки для твердых веществ. К слову, это тоже циклические движения, но периоды этих циклов во много раз меньше тех интервалов времени, в которых живет человек, выступающий в данном случае в качестве наблюдателя (субъекта).

Или, например, в организации постоянно происходит взаимодействие сотрудников между собой и взаимодействие с сотрудниками других организаций.

Такие движения формируют состояние объекта (вещества, детали, организации) в целом, которое описывается некоторым набором свойств, сохраняющих постоянные значения. Другими словами, чтобы можно было говорить о свойствах объектов, им должны быть присущи повторяемость и воспроизводимость.

Это отсутствие изменений свойств для объекта описывается как «состояние покоя». Как мы фиксируем, что объект находится в таком неизменном состоянии? По отсутствию изменений его свойств. Но что есть свойства объекта, если выйти за рамки простого понимания их как «своих признаков» объекта?

3. Взаимодействие (контакт) объектов как условие появления и проявления их свойств.

Материалисты говорят, что свойства объекта объективны, потому что независимы от нашего сознания, что в сущности масло масляное. Если мы называем тело или явление объектом, мы прямо указываем этим на объективность его свойств, следовательно, на независимость их от наблюдателя (субъекта).

В сущности, объективные идеалисты придерживаются того же подхода, если (в отличие от субъективных идеалистов) различают собственное сознание и Абсолютный дух. Тогда объективным будет все то, что им создано, но по тем или иным причинам пока не доступно нашему познающему сознанию.

В дальнейшем будем считать, что подходы материалистов и объективных идеалистов в вопросе объективности достаточно близки, чтобы не уточнять их при каждом обращении к понятию свойства.

Повторим, что называние тела или явления объектом подразумевает независимость его свойств от наблюдателя (субъекта). Это должно подразумевать также отсутствие взаимодействия между объектом и органами чувств субъекта или его приборами. Если же такого взаимодействия не будет, то субъект не узнает о существовании объекта. Таким образом, имеет место неразрешимое противоречие.

Если мы хотим исследовать объект, мы делаем его зависимым от наших инструментов и нашего сознания, следовательно, он перестает быть объектом, свойства которого независимы от субъекта, и по-хорошему его следует называть по-другому. Если же мы хотим исключить любое влияние на исследуемый объект, мы должны предположить его полную изоляцию от всех других объектов.

Из вышеизложенного следует также второе противоречие. Как мы рассмотрели, взаимодействие с другими объектами выступает необходимым условием появления или проявления свойств у объекта, но таким образом, чтобы возникала повторяемость и воспроизводимость условий таких взаимодействий, которая позволяет обозначить их результаты понятием «свойства». Другими словами, свойства выступают как результат повторяемых, то есть циклических взаимодействий.

В то же время выступая необходимым условием возникновения или проявления свойств, взаимодействие объекта с другими объектами может изменить его, сделать другим, если не возникает воспроизводимость условий такого взаимодействия. В этом случае взаимодействие запускает процесс перехода объекта в новое состояние, при котором его свойства, то есть результаты повторяемых взаимодействий, станут другими.

Рассматривая это второе противоречие, мы не можем провести четкую границу между погрешностью измерения свойства и таким его изменением в результате измерения, которое делает это свойство другим.

Если же мы рассматриваем свойства объектов с точки зрения собственного сознания, следовательно, рассматриваем их с точки зрения сознания субъекта, то свойство (свойства) объекта есть отражение в нашем или любом другом сознании результата (результатов) взаимодействия рассматриваемого объекта с другим объектом (с другими объектами).

Здесь речь идет о рассмотрении взаимодействия двух или более объектов со стороны, когда субъект не участвует в изучаемом взаимодействии, но через измерение и изучение его инструменты и сознание взаимодействуют уже с его результатами.

Получается двойное взаимодействие: первое - объекта с другими объектами, что обуславливает появление или проявление свойства, а затем второе - его взаимодействие с нашими органами чувств или с нашими инструментами, и/или с нашим сознанием.

В свойства объектов, интерпретируемые нашим сознанием, вносятся искажения, обусловленные как особенностями нашего восприятия, отличными от восприятия других субъектов, так и особенностями наших органов чувств и тех инструментов, которыми мы пользуемся.

Поэтому даже для материалиста свойства объекта, прошедшие через наше сознание с учетом особенностей детекторов, которыми мы способны пользоваться, должны отличаться от «объективных» свойств объекта на ошибки наших измерений, наших органов чувств и нашего сознания.

Для субъективного идеалиста они же и есть истинные свойства, существующие только для нас. Для других субъектов они будут в целом другими.

Мы видим, что независимость свойств объекта от наблюдателя в итоге подразумевает отсутствие взаимодействия между объектом и сознанием субъекта, в том числе через посредство его органов чувств или его приборов и инструментов.

И проблема здесь не только в том, что такое взаимодействие вызовет изменение состояния объекта (материалисты в таком случае говорят, что искажение наблюдаемых нами свойств не отменяет объективные свойства, пусть они нами и не познаваемы в полной, то есть безошибочной мере).

Проблема даже не в том, что без взаимодействия субъект не узнает о существовании объекта. А в том, что без взаимодействия не будет свойств объекта.

Здесь всплывает третье противоречие, которое близко ко второму, но как бы идет дальше. С одной стороны, для проявления свойств объект должен взаимодействовать с другими объектами или субъектами. С другой стороны, такое взаимодействие необратимо изменяет его, если ранее этого взаимодействия не было.

Получается, что свойство – это отклик на контакт с другим объектом, который обусловлен обоими объектами, и без такого контакта (взаимодействия), свойства объекта не только не проявятся, но и не появятся как таковые. В этом смысле любое свойство объекта для него не совсем свое, всегда опосредовано другими объектами.

Фактически объективность как отсутствие взаимодействия между объектом и субъектом достижима только при полном отсутствии какого бы то ни было взаимодействия объекта с любыми другими объектами, в том числе и субъектами, как мыслящими разновидностями объектов (по умолчанию мы не можем всегда четко разграничить любой рассматриваемый объект как субъект или не субъект).

Ведь даже камень, на поверхности которого мы видим следы его контактов с другими объектами, уже одним этим показывает нам, что обладает памятью, а значит имеет какие-то признаки субъекта.

Но что значит ни с чем не взаимодействовать, существовать самому по себе, независимо ни от чего?

Проведем мысленный эксперимент, в котором есть некий материальный объект во Вселенной, который никак не взаимодействует с окружающим миром, то есть с окружающей его материей.

Что можно сказать о его свойствах? Ничего. Как сегодня популярно говорить, это «сферический конь в вакууме». Мы ничего не можем о нем сказать, поскольку не можем его обнаружить. Фактически такой «конь» не существует не только для нас, но и для всех объектов и субъектов во Вселенной. Ведь он не с чем и ни с кем не взаимодействует.

Можно ли в таком контексте вообще говорить о его существовании? И говорить о его свойствах? По сути существование объекта есть существование для других объектов через его взаимодействие с этими объектами, включая такой вид взаимодействия, как наблюдение и мышление по поводу объекта.

Хотя субъект может формулировать жизненную цель как существование в изоляции от других субъектов (отшельничество). При этом его полной изоляции от других объектов все равно не будет.

Сформулируем вопрос по-другому: «Как объект может обладать свойствами, если он ни с чем (ни с кем) не взаимодействует?»

Следовательно, взаимодействие прямо выводит нас на то, что мы называем свойством. Точнее, свойство, если его рассматривать объективно, есть результат взаимодействия рассматриваемого объекта (тела) с другим объектом.

Или же взаимодействие следует рассматривать только как условие проявления свойств, которые существуют втуне, не зависимо от того, взаимодействует тело с другими телами или не взаимодействует?

Именно они и есть истинные свойства? Хотя бы с точки зрения этимологии слова «свойство», то есть того, что является своим для объекта, присущим именно ему, а не какому-то там взаимодействию с другим объектом. Такие внутренне присущие свойства в философии принято называть имманентными свойствами.

Пока оставим открытым вопрос: «А могут ли вообще быть свойства объекта, которые не являются результатами его взаимодействия с другими объектами? Как возникают такие свойства? Возможно, такие свойства правомерно называть первичными?»

Или же свойств без взаимодействия не бывает? Не может быть?

Во-первых, потому что и сам объект представляет собой систему каких-то взаимодействий. Такого рода взаимодействия являются внутренними, следовательно, могут иметь место и при отсутствии внешних взаимодействий с другими объектами.

Во-вторых, границы выделения объекта из остальной материи или нематериальных структур часто достаточно условны, хотя в простых случаях физической реальности это описывается как возможное.

В-третьих, исследование объекта, как правило, подразумевает взаимодействие со средой, в которой он существует. И многие его свойства проявляются именно в таких взаимодействиях.

Свойством принято называть такой результат взаимодействия, который является постоянно воспроизводимым, характерным для рассматриваемого объекта, где постоянство воспроизводства подразумевает интервал времени, достаточно длительный с точки зрения времени жизни субъекта.

Как выше уже было описано, примером такого воспроизводства являются циклические движения, сохраняющие постоянство своих параметров. Например, при сохранении параметров колебаний атомов в решетке твердого тела, оно сохраняет свои свойства, в частности температуру, объем и пространственную форму.

Чтобы изменить состояние объекта, описываемое некоторым набором свойств, в нужном направлении, необходимо целенаправленно воздействовать на него. С точки зрения внешнего наблюдателя это процесс перехода в новое состояние, изменение состояния, которое будет обладать другими свойствами.

Таким образом, в первом приближении можно выдвинуть гипотезы, что сами свойства:

• являются результатами некоторых взаимодействий рассматриваемого объекта с другими объектами или

• проявляются через взаимодействия объекта с другими объектами, когда они обусловлены его внутренним строением, или

• могут изменяться в результате некоторых взаимодействий - процессов перехода объекта в новое состояние.

И сами свойства и их изменения отражают те или иные формы движения материи.

4. Свойства на конкретных примерах.

4.1. Цвет.

Из практики использования освещения и на основе волновой теории света хорошо известно явление метамерии.

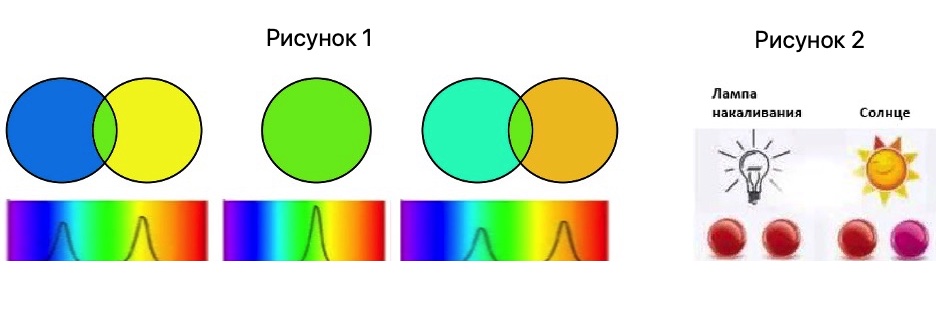

Рисунок 1. Смешение цветов, приводящее к одинаковому зеленому цвету (смотри рис. 1 перед оглавлением)

4.1.1. Метамерия.

То, как человек видит мир, является некоей иллюзией восприятия, обусловленной строением зрительного анализатора. Явление метамерии наглядно показывает ту часть иллюзии, которая отвечает за восприятие цвета.

Метамерия – свойство зрения, при котором свет различного спектрального состава может вызывать у человека ощущение одинакового цвета (см. рис. 1). Спектры источников света могут быть разные, но действовать на сетчатку глаза с точки зрения формирования цветового ощущения одинаково.

Таким образом, восприятие цвета субъективно, зависит как от видовых, так и от индивидуальных особенностей субъекта.

4.1.2. Метамерия второго рода.

Также метамерией называют явление, когда два окрашенных образца под одним источником освещения (далее ИС) воспринимаются одинаково окрашенными, то есть имеющими один и тот же цвет. А под другим ИС (с другими спектральными характеристиками излучаемого света) их цвет воспринимается, как различный (см. рис. 2).

Конечно, механизм формирования цвета тот же, что и в п. 4.1.1.

Рисунок 2. Влияние ИС на восприятие цвета объекта (смотри рис. 2 перед оглавлением).

Здесь важно отметить, что зависимость цвета объекта от ИС для данного проявления метамерии уже объективна, то есть не зависит от восприятия субъекта. Этот эффект будет наблюдаться и без участия, например, человека как субъекта, если использовать приборные детекторы излучения вместо человеческого глаза.

Конечно, детекторы будут показывать не цвет, который видит человеческий глаз, а те или иные спектры отраженного от объекта света ИС. Но эти спектры будут разными под разными ИС, потому что сами эти ИС имеют разные спектры излучения.

В таком контексте становится понятным, что явление метамерии стало значимым в условиях широкого применения искусственных ИС, спектр которых отличается от солнечного спектра, при котором формировалось зрение человека.

При более тонком различении эффектов метамерии становится понятно следующее: поскольку спектральный состав солнечного света меняется в течение дня, будет как-то меняться и цвет объектов, освещаемых солнечным светом.

4.1.3. Выводы.

Метамерия хорошо показывает с одной стороны субъективность восприятия такого свойства как цвет. Да и само это свойство есть своего рода иллюзия мозга, потому что для детекторов это просто спектр - распределение совокупности излучаемых, отражаемых или поглощаемых волн света по длине волны или частоте.

С другой стороны изменение спектра отраженного и/или испущенного от тела света, который и формирует цвет в человеческом или ином другом глазе в зависимости от ИС, является объективным. Это уже серьезный результат для понимания того, что такое свойство.

Во-первых, мы видим, что цвет формируется как результат взаимодействия тела с падающим на него излучением. Отраженное от тела излучение попадает в детектор или глаз и формирует, соответственно, спектр определенного вида или цвет.

Во-вторых, мы видим, что этот спектр отраженного от тела света (цвет) не определяется только самим телом. Он может меняться при изменении ИС. В этом смысле он не объективен, то есть не привязан исключительно к телу. Можно сказать, что цвет формируется не телом, а на границе его взаимодействия с другим объектом, в данном случае светом.

В-третьих, цвет, если мы имеем в виду наше субъективное восприятие, формируется двойным последовательным взаимодействием.

Вначале падающий свет взаимодействует с поверхностью тела (объекта), частью поглощаясь, частью отражаясь от его поверхности.

Затем отраженный свет взаимодействует с сетчаткой нашего глаза, сигнал от которого поступает в мозг, где и формируется цветовое восприятие этого тела.

Таким образом, мы видим субъективность формирования такого понятия, как цвет. И хотя спектр отраженного от поверхности тела излучения в этом отношении, скажем так, более объективен, сама возможность чему-то отразиться предполагает наличие этого чего-то помимо самого рассматриваемого тела.

Где же здесь объективное, то есть независящее от внешних условий свойство? Оно проявляется только во взаимодействии с падающим на поверхность тела пакетом световых волн. Если мы изменим свойства падающего на поверхность тела света, мы изменим и результат этого взаимодействия, в итоге изменим то, что мы называем цветом.

Здесь возможны следующие возражения.

Во-первых, могут возразить, что объективное свойство подразумевает его независимость от субъекта, а не от другого объекта. Тогда следует напомнить, что субъект тоже является разновидностью объекта, только мыслящей. Следовательно, если свойство не может рассматриваться как присущее объекту без взаимодействия с другим объектом, оно может возникнуть путем взаимодействия с субъектом.

На это обычно возражают в том смысле, что свойство, сформированное субъектом, является вторичным, субъективным свойством (см. п. 4.3.). Однако, речь выше шла не о сознательном формировании свойства, как то может быть, например, с ценой товара и прочими такими свойствами, когда имеет место прямое взаимодействие объекта с сознанием субъекта, формирование свойства через сознание.

Речь шла о том, что для образования объективного свойства не важно наличие или отсутствие сознания у объекта. Наше тело тоже способно к взаимодействию с другими объектами без участия нашего сознания с проявлением в результате тех или иных свойств, не зависящих от него.

Во-вторых, можно указать, что как свойство следует рассматривать не конкретный цвет и не конкретный спектр отраженного телом света от данного ИС. А весь набор цветов, формируемых всеми возможными ИС, имеющими разный спектральный состав. Тело будет взаимодействовать со всеми этими видами света воспроизводимо, следовательно, объективно. Так-то оно так, но не совсем.

Количество ИС, которые могут быть сформированы на базе непрерывного спектра видимого света, стремится к бесконечности, следовательно, где-то надо будет остановиться. Иначе свойство как некое дискретное проявление цвета исчезнет, будучи заменено даже не на стремящийся к бесконечности ряд спектров и цветов, а на таблицу соответствий между двумя стремящимися к бесконечности рядами ИС и соответствующих им цветов.

Мы видим, что объективность свойства «цвет» оказывается возможна, если трактовать ее как воспроизводимость для одних и тех же условий. Но недостижима, если мы вкладываем в это понятие независимость от сознания субъекта, выбирающего, где остановиться, определяя цвет.

Естественным способом остановки является сформированная веками способность воспринимать цвет конкретно реагируя на освещение тел солнечным светом, а не выстраивая бесконечные ряды ИС в абстрактном представлении. К сожалению (для материалистов) такой цвет оказывается субъективно обусловлен.

Переформулируем вопрос, заданный в конце п.3: «Можно ли утверждать, что в материальном мире могут быть свойства, объективные по существу, способные проявляться без участия других объектов или субъектов, первичные свойства?»

4.2. Относительность объективности.

В данном рассмотрении свойства «цвет» мы имеем дело с одним из свойств, которые принято называть физическими, то есть присущими объекту, можно сказать, изначально.

Понятно, что в этом контексте рассмотрение другого рода свойств, например, цены товара, времени и затрат на его производство, популярность объекта с точки зрения использования его субъектами в своих целях в социальной системе - все эти «свойства» очень условны и накрепко привязаны к особенностям субъектов, которые присваивают объекту все эти перечисленные и множество других подобных «свойств».

Да и само существование, возможность создания объекта, наделенного нужными свойствами для субъекта, делает его зависимым от последнего. Очевидно, что все эти свойства субъективно обусловлены, поэтому дальнейшее рассмотрение подобных свойств в данном контексте нецелесообразно.

Добавим еще одно близкое уточнение. Введение в круг понятий Создателя, то есть высшей силы, Бога, создавшего все сущее, делает, фактически, ненужными большую часть ранее высказанных суждений. Потому что создание без субъекта невозможно, следовательно, созданность мира делает его субъективно обусловленным. В таком контексте говорить об объективности мира не приходится.

В то же время объективность может трактоваться в отношении сознания, более ограниченного в сравнении с сознанием Создателя, как это уже было отмечено выше. В отношении сознания, не участвовавшего в создании мира, например, сознания человека (здесь уместно немного посмеяться над эгоцентризмом и антропоцентризмом человека).

Аналогично, все созданное гением и трудом человека будет объективным для тех живых существ, чье сознание и деятельность не способны создать или осознать то, что создал человек.

Наконец, можно подразумевать объективность в том смысле, что даже созданное однажды далее существует независимо от Создателя. Что тоже достаточно легко подвергнуть сомнению хотя бы в части такого существования.

В любом случае, такие рассуждения показывают относительность объективности, которую использует человек, как субъект, в своих рассуждениях.

Конечно, материалист скажет, что все это не имеет отношения к реальности. Как сказать. Для исследователя, если он в целом знаком с историей развития цивилизации, трудно оспаривать, что все накопленные человечеством знания, умения, предметы обихода и производства возникли не путем эволюции, если под ней понимать самопроизвольность возникновения и саморазвития, самосовершенствование не сознающей себя природы.

Наоборот, все вышеперечисленное явилось результатом сознательной деятельности человека, человечества в целом, можно сказать сознательной эволюции. И весь опыт естествознания в рамках цивилизации не дает нам оснований говорить о реальных примерах самопроизвольного возникновения, например, стула или романа «Война и мир».

В контексте строго научных подходов теорию Дарвина следует считать гипотезой. В этом смысле гипотеза созданности мира имеет существенно большие основания в практическом и теоретическом опыте человечества. Поэтому автор был не в праве обойти стороной вопрос отношений создателя и объекта, следовательно, Создателя (с большой буквы) и объекта.

4.3. Первичные (имманентные) и вторичные свойства объектов.

Один из аргументов сторонников «объективности» свойств тел связан с представлением о так называемых первичных и вторичных свойствах. В этом контексте свойства, привнесенные сознанием субъекта, как это описано в п. 4.2., очевидно вторичны, изначально не присущи объекту.

Но и такое свойство, как цвет, рассматривается как вторичное, в силу его хоть и более сложной, но все же зависимости от восприятия субъекта. Чего не скажешь о спектре отраженного света, который жестко не привязан к сознанию субъекта. Хотя и зависим от спектра ИС.

Впрочем, если подразумевать под первичным свойством объекта такое, которому не требуется его взаимодействие с другими объектами, то в сущности объективность (независимость от внешней среды, включая наблюдателя) существования тела и будет определяться именно такими первичными свойствами. То есть имманентными свойствами, присущими объекту изначально.

В таком понимании уже нельзя и спектр отраженного от объекта света ИС рассматривать как первичное (имманентное) свойство.

Попробуем разобраться в том, как могут формироваться имманентные свойства объектов.

Например, из опыта известно, что тела, состоящие из вещества, при температурах выше 0°К (-273°С) излучают электромагнитные волны сами по себе. Такое излучение называется тепловым и обусловлено внутренними колебательными или вращательными (для газов) движениями на атомном и молекулярном уровнях.

При комнатной температуре тела излучают в основном в инфракрасном диапазоне (ИК-излучение).

Видимый человеческим глазом свет излучают тела, нагретые хотя бы до 450-500°С и выше, если не разлагаются. Этот эффект непосредственно используется в лампах накаливания с нитями из тугоплавких материалов (2300–2900°С (2600-3200°К)).

Такое тепловое излучение тела может рассматриваться как его объективное свойство, не зависящее от внешнего ИС.

На самом деле подвод тепла к неживому телу уже подразумевает его взаимодействие с окружающей средой, например, с нагретым воздухом (так называемая конвекция) или солнечным излучением. Нагрев выше 0°К приводит к появлению колебаний атомов и молекул, составляющих это тело, что и вызывает испускание тепла (теплового излучения).

Живой организм тоже излучает тепло, в основном в ИК-диапазоне. Но в этом случае также имеет место взаимодействие организма животного со средой, которое выражается, например, в добывании и поглощении пищи. К тому же такое излучение неспецифично для конкретного вида животных или растений и обусловлено нагревом в процессе жизни в целом. Поэтому нельзя говорить о том, что тепловое излучение есть имманентное свойство живого тела.

Тепловое излучение есть свойство любого тела, чья температура выше 0°К (-273°С) - абсолютного нуля (это экспериментальный факт). Фактически, это свойство вещества, которое проявляется как взаимодействие (через излучение) любого тела со средой, если среда имеет, а, следовательно, и тело, температуру выше 0°К (-273°С).

Возможно, такое свойство допустимо называть первичным. В том смысле, что оно присуще всему веществу, как значительной части материи. Но оно не есть свойство, которое возникает без взаимодействия со средой. В этом смысле оно не имманентно. Если только не считать объектом всю материю. Но тогда исчезает разделение тела и его излучения, что в данном рассмотрении не допустимо.

К первичным свойствам объектов принято также относить массу, размеры, пространственную форму. Присмотримся к этим свойствам повнимательнее.

4.4. Масса.

Масса в классическом понимании, начиная с Ньютона, определялась, включая «Краткий политехнический словарь» Степанова Ю. А. 1955 года, как мера количества вещества (по Ньютону - количества материи) в теле, что является единственно разумным ее определением.

С учетом современных представлений о веществе в первом приближении массу (с точностью до дефекта масс) можно рассматривать как величину, пропорциональную количеству нейтронов.

Сегодня, впрочем, внедрено представление из химии, когда количеством вещества называют количество молей вещества, что правильнее было бы называть количеством химического вещества, потому что все же нужно разделять понятие вещества в химическом и общефилософском смысле.

На первый взгляд масса объекта не выступает как результат его взаимодействия с другими объектами, поэтому является истинно первичным, а значит объективным свойством тела.

В то же время сегодня в справочниках и учебниках по физике масса трактуется как скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел, а вовсе не как количество вещества.

Мы видим, что понятие массы исторически преходяще и может меняться в зависимости от выбора научной парадигмы. Вот вам и объективное свойство!

Нетрудно представить возражение, основанное на утверждении, что преходящий характер понимания есть объективная данность науки. Это не исключает приближение к истине, основанной на объективных свойствах тел, которые принято в философии обозначать термином имманентные, действующие изнутри.

Неважно, как мы понимаем. Важно, что в основе есть то, что при правильном понимании уже не может измениться. И это внутренне присуще объекту независимо как от нашего понимания, так и от самой возможности его взаимодействия с другими объектами для формирования свойств.

Что можно поставить против такой логики?

Масса трактуется сегодня как скалярная величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства объекта. Причем инерционная и гравитационная массы разделяются, но признается их эквивалентность.

Это, конечно, не определение в строгом смысле слова, а констатация экспериментально наблюдаемой связи между массой и инерцией, массой и гравитацией:

- необходимость приложения силы, пропорциональной массе, чтобы изменить величину и направление скорости объекта (инерция);

- свободное падение тел к Земле с силой притяжения, пропорциональной массе, которое расширительно трактуется как закон всемирного тяготения.

Однако, никто не знает, как в действительности масса влияет на гравитацию, просто она входит в формулу закона всемирного тяготения. Из этого делается вывод, что масса и определяет тяготение, как она определяет инерцию.

Взаимосвязь массы и инерции достаточно очевидна, если понимать массу как количество вещества. Вещества (материи) в теле больше - сдвинуть с места труднее, нужна б;льшая сила. Вещества (материи) в теле меньше - сдвинуть с места проще, нужна меньшая сила.

Но наличие центростремительной силы в движении планет вокруг Солнца, которая и есть сила тяготения, пропорциональная массам планеты и Солнца, что подробно геометрически разбирает Ньютон в своем основном труде «Математические начала натуральной философии», совсем не доказывает, что покоящиеся тела могут просто притягиваться друг к другу пропорционально их массе.

Более того, сохранилось достаточно свидетельств, что сам Ньютон отрицал такую возможность. Точнее, отрицал возможность дальнодействия между телами в вакууме без посредника.

В 1692 году в своем третьем письме к Бентли он писал: "То, что одно тело может воздействовать на другое на расстоянии через вакуум без посредничества чего-либо другого, чтобы их действие и сила могли передаваться друг другу, для меня настолько абсурдно, что я не считаю возможным человеку с компетентным мышлением в философских вопросах когда-либо утверждать это".

Достоверно можно утверждать только то, что массивные тела подчиняются тяготению. Это экспериментальный факт. Представление же, что масса тел является источником тяготения, до настоящего времени с научной точки зрения является только гипотезой.

В контексте нашей задачи важно понять другое. Чтобы мы могли судить о массе, она должна проявить себя по результатам взаимодействия массивного тела с другими телами. Например, с подвесом или опорой, что позволяет взвешивать тела. Хотя вес, как сила реакции на опору или подвес, не есть масса, но он ей пропорционален, как и сила инерции. Иначе ничего сказать о массе мы не сможем.

В таком ракурсе, действительно, возникает представление об имманентном свойстве, не проявленном до взаимодействия с другим телом, но существующем независимо от него. И влияющим на другие свойства - инерцию, гравитацию, которые проявляются только в массивных телах, то есть через массу. И эти свойства - инерция и гравитация, уже не могут рассматриваться как имманентные.

Однако, мы не можем утверждать, что масса присуща всем объектам во Вселенной.

Более того, по современным представлениям фотоны электромагнитного излучения не обладают массой. И не имеют внутреннего строения, внутренней структуры. Им присуща энергия и частота (длина волны) колебаний, связанные между собой формулой Планка Е=hv, где h - постоянная Планка, v - частота излучения.

Для телесной части материи принята иная форма общей энергии тела, которая связана с массой - знаменитая формула Эйнштейна (точнее Шрамма-Умова-Томсона-Хевисайда-Пуанкаре) Е=m0c2, где m0 - масса покоя, с - скорость света.

Следуя логике Ленина о неисчерпаемости материи («электрон так же неисчерпаем, как атом» - цитата из книги «Материализм и эмпириокритицизм») и сопоставляя вышеперечисленные факты, можно выдвинуть гипотезу о внутреннем строении вещества, проявляющемся через его массу. Нет внутренних связей — нет массы, как у фотона. Есть внутреннее строение материального объекта — есть масса.

Причем для этого свойства не важны пространственные структуры, обуславливающие химические свойства веществ: строение атомов и молекул. Эти атомные и молекулярные структуры содержат в основном пустоту. В веществе пустоты не меньше, чем в Солнечной системе.

Такие атомные и молекулярные структуры принципиально влияют на химические свойства, обуславливают их, но в контексте массы они не представляют для нас интерес. Для массы не важно, как в пространстве ориентированы и взаимосвязаны протоны, нейтроны и электроны в атомах. Или как в молекулах взаимно связаны и расположены в пространстве атомы.

Для массы важно количество нейтронов, подразумевая, что в целом вещество нейтрально, и что при взаимодействии заряженных протонов и электронов образуется нейтральный нейтрон (что в целом не противоречит современным представлениям о строении атомов, у которых есть ядра, содержащие нейтроны и протоны, вокруг которых движутся электроны, равные по количеству протонам).

Таким образом, в первом приближении можно считать, что вещество состоит из нейтронов — нейтральных частиц, не имеющих электрического заряда, количество которых и определяет массу вещества.

Конечно, могут возразить, что вещество устойчиво, а среднее время жизни нейтронов около 15 минут – они неустойчивы. Но это же не мешает современным моделям атомного ядра, в которых постулируется устойчивость нейтронов в ядре.

Вторым возражением будет дефект масс, потому что сумма масс протона и электрона меньше массы нейтрона, что делает нейтрон не эквивалентным по массе протону и электрону вместе взятым.

Но этот наблюдаемый дефект массы (обусловленный по современным представлениям вылетом антинейтрино (чаще) или гамма-кванта, который и забирает небольшую часть массы при распаде нейтрона на протон и электрон) по величине меньше 0,1 % от массы нейтрона.

С учетом того, что в быту, да и в науке, люди имеют дело с относительными погрешностями измерений, как правило, на уровне 0,1-5,0 % (например, при бытовом взвешивании), для понимания смысла понятия массы этой разницей (меньше 0,1 %) можно пренебречь, считая очень неплохим по меркам современной науки приближением.

Такие свойства, для которых суммирование частей - нескольких тел, в одно тело пропорционально суммирует величину этого свойства, называют экстенсивными.

Масса, объем - экстенсивные свойства. В отличие от интенсивных свойств, например, температуры.

Экстенсивность массы хорошо понимается именно через количество вещества: сложил несколько тел вместе, получил общее количество нейтронов, равное сумме их количеств в исходных телах. Или получил общую массу, равную сумме масс исходных тел.

Хотя тело (объект) может иметь сложное внутреннее строение, внешний наблюдатель воспринимает такую систему целиком, без возможности наблюдения обуславливающих ее внутренних взаимодействий, которые изнутри могли бы восприниматься как взаимодействия частей этой системы.

Во взаимодействии с объектами среды система проявляет себя как целое, результатом чего являются внешние свойства системы (структуры). Согласно теории систем такая система не просто ведет себя как целое, но и проявляет новые свойства, не сводимые к свойствам элементов, из которых она состоит.

Эти новые свойства системы суть проявления внутренних взаимодействий ее элементов. А также суть проявления внешних взаимодействий системы (объекта), как целого, с другими объектами.

Резюмируя, можно предположить, что первичные (имманентные) свойства объектов являются результатом внутренних взаимодействий элементов, из которых они состоят, следовательно, вытекают из внутреннего строения объектов. Такие свойства не требуют взаимодействия объекта с другими, внешними для него объектами.

Например,

• количество нейтронов вещества определяет его массу, как первичное (имманентное) свойство,

• плотность упаковки нейтронов в единице объема вещества обуславливает его плотность, которая, как известно, наибольшая для нейтронных звезд,

• пространственные структуры атомов и молекул определяют химические свойства веществ.

А вторичные свойства отражают взаимодействие объектов с другими, внешними по отношению к ним объектами.

Мы видим, что восприятие свойства без взаимодействия представляет собой аберрацию сознания внешнего наблюдателя, не способного увидеть то внутреннее взаимодействие, которое привело к возникновению наблюдаемого снаружи первичного (имманентного) свойства.

Здесь следует сделать еще одно важное уточнение.

Отказ от эфира как среды, через которую передается взаимодействие, разделил имманентные и вторичные свойства, как схоластический выверт пустого вакуума.

В то же время признание эфира как необходимой среды, передающей взаимодействие по сути снимает разделение на первичные и вторичные свойства. Потому что и внутренние части системы, и внешние по отношению к ней объекты состоят из элементов одной и той же среды — эфира, что делает такое разделение свойств условностью, удобной в определенном контексте. Не более того.

4.5. Размеры.

Размеры тела отражают в целом объем, который занимает тело в пространстве. В пространстве нашего мира три измерения, соответственно, достаточно 3-х взаимно перпендикулярных направлений для полного описания координаты и размеров тела.

Кажется, что размер — это первичное свойство, не зависящее от взаимодействия с окружающими телами. Против этого есть следующие возражения.

Во-первых, численные выражения размеров привязаны к выбору эталона. Вообще размер без эталона по сути невыразим. Операция сравнения — это форма взаимодействия рассматриваемого объекта с другим объектом, выбранным в качестве эталона. Здесь связь еще и субъективна, потому что она опосредована сознанием субъекта, выбирающего эталон.

Скажут, что и без эталона или с другим эталоном размер остается тем же самым, меняется только его численное выражение.

Действительно, это так, если у нас есть множество тел, из которых можно выбрать множество эталонов, которые, на самом деле, связаны между собой мерой, то есть по сути являются одним эталоном, выраженным в долях друг относительно друга.

При более пристальном всматривании приходится признать, что привязка к эталону как операция сравнения имманентна всем физическим первичным свойствам объектов. Нет эталона, нет ни размера, ни массы. Если не с чем сравнить, то нет и понятий больше, меньше.

Если существующее тело будет одно во Вселенной, для него будет совершенно не важно, в тысячу или в миллион раз оно больше или меньше. Без операции сравнения этих тысяч и миллионов раз просто не будет, как не будет и протяженности в пространстве. Она возможна только при сравнении.

Одинокое тело во Вселенной подобно невесомой точке. Да и вообще оно не существует. Потому что существование предполагает возможность сравнения одного процесса, то есть изменения, с другим по скорости или длительности.

Как только Творец, не успевший создать ничего, кроме этого тела, назовет его размеры или массу, знайте, что он сравнил это тело хотя бы с собой. И тело перестало быть объектом в том изолированном смысле, который был придан этому понятию философией материализма.

Или же изменил состояние этого тела и потом сравнил исходное и конечное состояния между собой. В таком случае должно было иметь место взаимодействие этого тела с Творцом, потому что ему больше не с чем (не с кем) было взаимодействовать, а без взаимодействия его состояние не могло бы измениться.

Во-вторых, размеры, как и форма тела, привязаны к тому, что принято называть состоянием твердого тела. Взаимодействие со средой может привести к переходу тела из твердого состояния в жидкое, которое уже не способно сохранять форму, следовательно, может менять размеры, но сохраняя объем.

Хотя и это не совсем так, если использовать более точные инструменты, позволяющие определить объемное расширение или сужение тела при изменении температуры.

Дальнейший нагрев приводит к переходу в газообразное состояние, что приводит к потере не только формы, но и объема тела: без внешних ограничений газ будет разлетаться в пространстве. Таким образом, размеры тел в широком диапазоне температур достаточно условны.

Опять же возражение нетрудно себе представить.

Во-первых, любой, кто изучал физику и химию, скажет, что в справочниках указаны все температуры переходов из одного агрегатного состояния в другое для любого химического соединения. Это тоже его характерные свойства в целом, без выделения только какого-то одного состояния. Здесь следовало бы отметить следующее.

Первое. Все же форма не переходит от одного состояния в другое, являясь частным свойством только твердого состояния. Причем, не в химическом смысле, при совершенно другом рассмотрении тел в их привязке к пространству.

Второе. Все эти точки перехода между состояниями очень условны, для разных источников (лабораторий) разняться, порой достаточно сильно и бесконечно уточняются в связи, например, с тем, что наличие неизбежных примесей может довольно сильно изменять физические и химические свойства тел.

Более того, известно, что ничто так не влияет на свойства вещества, как микропримеси в сверхчистых веществах. Чем чище вещества, тем удивительнее изменения свойств, которые оказываются совсем иными, и следует задать вопрос: «В какой степени физические и химические свойства веществ есть присущие им изначально свойства, а в какой они обусловлены примесями?»

То есть обусловлены взаимодействием примесей с изучаемым веществом.

Невольно возникает и другой вопрос: «А есть ли эти истинные свойства веществ, если в природе не существует веществ в абсолютно чистом виде?»

Природа подсказывает нам на практике, что это невозможно.

Третье. Современные исследования тонких пленок показывают, что не скомпенсированные на поверхностях связи, когда толщина пленок соответствует одноатомному или двухатомному слою, принципиально меняют свойства вещества. Мы как бы имеем дело с иными свойствами, как будто имеем дело с атомами или молекулами другого химического соединения, хотя это и не так.

Таким образом, как только мы начинаем пристальнее вглядываться в объект нашего исследования, замечая все более разнообразные формы его взаимодействия с окружающей средой, так начинается разрастание количества объективных свойств в великое множество. Хотя, казалось бы, объективность подразумевает независимость от сознания.

Четвертое. Выделения в некоторое целое весьма условны. В физике и химии вода включает в себя и пар, и лед, а ее свойства включают точки перехода изо льда в воду, из воды в пар. Тогда как на бытовом уровне мы их различаем.

Идя подобным путем, путем феноменологии, мы получаем снежный ком точек и свойств, которые в целом невозможно охватить разумом. По мере развития знания их становится все больше.

Это привело в частности в химии к необходимости перехода от личных названий веществ по именам первооткрывателей к систематическим - не хватило бы имен исследователей.

Станислав Лем не зря предположил, что в будущем основной проблемой знания станет не производство нового знания, а доступ в библиотеках и каталогах к уже открытым и осознанным знаниям.

И это еще без учета смены парадигмы, которая делает значительную часть прежних так называемых знаний ненужным хламом, схоластическим бредом, подобным нынешним теориям многомерных струн или очарованных элементарных частиц.

Кому, кроме историков науки, нужна сегодня система мира Птолемея? Или кому сегодня нужны рассуждения религиозных схоластов. Возможно, нужны, но в каком-то контексте, который помогает лучше осознать пути развития знаний и заблуждений.

Подобная ситуация прямо указывает на рост границы взаимодействия сознания с окружающим миром. Сознание прямо влияет не только на знание, которое накапливается в связи с новыми открытиями, но и на то же самое, уже установленное, но постоянно расширяющееся в связи с увеличением пристальности взгляда, знание.

Во-вторых, если продолжать после «во-первых», или же отвечать на рост границы взаимодействия между сознанием и миром в предыдущем абзаце, нетрудно представить материалистическое возражение, что сколько бы мы не всматривались в тот или иной объект, все его свойства присущи ему объективно, не зависимо от нашего сознания. И рост их количества не означает, что их создает наше сознание. Это всего лишь открытие того, что объективно существует, но втуне от субъекта, пока он не захочет это исследовать.

Тем не менее, сколько бы мы не множили свойства, можно будет при детализации обнаружить новые, то есть их число по мере исследования объекта будет стремиться к бесконечности. Такого рода результат трудно рассматривать, как чисто объективный, потому что само понятие бесконечности есть своего рода недоказуемая иллюзия.

Хотя бы с точки зрения теории систем. Если система устойчива, а существование окружающего мира это подтверждает, то она не может состоять из бесконечного числа элементов, тем более их свойств. Иначе ею было бы невозможно управлять (здесь не важно, идет ли речь о непосредственном или автоматическом режиме управления).

Таким образом, нарастание свойств при всматривании исследователя в объект следует рассматривать скорее как результат взаимодействия нашего сознания с объектом, чем как объективный результат. Ведь сам факт нашего исследования объекта говорит о его взаимодействии с нашим сознанием.

Да, это необычная форма взаимодействия, но она объективна в том смысле, что ее результат объективно обусловлен особенностями и объекта, и нашего сознания, которое тоже может быть объектом исследования. Результатом такого взаимодействия, причем вполне ощутимым, может стать математическая формула или описание объекта, или модель объекта, которая будет создана сознанием субъекта.

Было бы странно считать такой результат необъективным только на том основании, что он создан сознанием субъекта. Такой результат обусловлен и объективно, и субъективно.

Он объективен не только потому, что обусловлен особенностями объекта. Но и тем, что отражает особенности сознания субъекта. Не в том смысле, что сознание вносит искажения в результат, делая его субъективным. А в том, что сознание может рассматриваться, как объект, обладающий определенными свойствами, влияющими на результат такого взаимодействия. И это объективно.

Мы видим, что граница между объективным и субъективным достаточно условна, зависима от нашего сознания.

4.6. Форма тела.

Пространственная форма тела есть соотношение его размеров по величине и направлению, приводящее к уникальному заполнению телом пространства. Пространственная форма тела (в дальнейшем просто форма) кажется более объективной, не зависящей от размеров и эталонов, не привязанной к взаимодействию с другими телами. Однако и здесь не все так просто.

Во-первых, как и о размерах (но в большей степени) говорить о форме можно только для твердых тел. Сохранение твердости есть условие сохранения формы. Твердость обусловлена определенными типам химической связи, то есть внутренним взаимодействием частиц вещества, из которого формируется рассматриваемый объект. При изменении давления и/или температуры твердые тела могут переходить в жидкое или газообразное состояние, к которым понятие формы не применимо.

Во-вторых, применимость формы к твердому состоянию вещества ограничено также размерами атомов и молекул. Уменьшая тело мы неизбежно придем к тому, что его форма исчезнет в силу недостаточного количества атомов или молекул для ее реализации. На уровне одного или небольшого числа атомов или молекул пространственная форма тела скачкообразно перейдет в форму этих атомов или молекул или их молекулярных агломераций.

В-третьих, форма лишь стремится в своем реальном выражении к математически идеальной форме. Как только мы начинаем пристальнее всматриваться в реальное твердое тело, как тут же понимаем ту или иную степень отклонения от идеальности, то есть повторяемости.

Форма в неживой природе редко бывает выражена вполне определенно, как математическая формула. Намного чаще это взаимопроникновение и смешение форм. И воспроизводство хаотичного заполнения пространства с повторением некоторых базовых более мелких элементов формы без соблюдения формы в целом.

Если же мы говорим о мире вещей, созданных и используемых человеком, то их форма ангажирована сознанием и накладывается на форму или ограничивается формой, задаваемой законами неживой природы.

В живой природе форма все время перетекает в движении из одного состояния в другое. Математически чистые формы в природе без участия сознания не встречаются, всегда имея ту или иную степень отклонения.

Только субъект может поставить задачу и получить объект, форма которого приближается к математически идеальной. Например, путем внешнего воздействия резцом создавая шар или выращивая в специальных условиях кристаллы. Но и в этом случае их форма при всматривании будет все более отличаться от идеального представления о шаре или группах симметрии кристаллов.

Наконец, форму в природе в общем случае вообще трудно сводить к идеальным математическим формам со строгой повторяемостью. Проще признать, что твердое тело имеет какую-то пространственную форму и эта способность есть его имманентное свойство.

Очень скоро, как мы совершаем этот мысленный шаг, мы понимаем всю его условность. С одной стороны, мы понимаем по совокупности признаков, как отличить лист дуба от листа березы. С другой стороны, нет двух одинаковых листьев дуба или березы даже на одном дереве.

Ключевым фактором во всех этих сопоставлениях форм выступает сознание исследователя, волюнтаристски выбирающее точки сходств и расхождений. В итоге мы везде имеем дело с эффектом всматривания, который множит и множит сходства и расхождения, в которых форма ускользает от нас. Как, например, это бывает при исследовании и нанесении на карты береговой линии материков. На разных масштабах это будут разные линии.

Если мы хотим разобраться, в чем причины, с одной стороны, бесконечного приближения к идеалу в форме, а, с другой стороны, его недостижимости, то для начала следует поставить вопрос: «Отражают ли в принципе гладкие непрерывные математические прямые и кривые линии, поверхности и объемы реальную природу явлений, которые они описывают?»

Если среда, в которой происходит передача действия, дискретна по своей природе, например, состоит из частиц, как из частиц состоит воздух, то гладкие формы есть только та или иная степень абстракции, упрощения описания. Или, скорее, желание заменить реальное описание математической иллюзией.

Как иллюзией является концепция поля, передающего действие в пустоте. Удобным словесным оборотом, заменяющим понимание того, как происходит в реальности взаимодействие удаленных друг от друга тел.

5. Основные выводы.

5.1. Упрощенное материалистическое понимание объективности как независимости свойств объекта от сознания изучающего его субъекта по сути есть независимость от любого объекта, то есть отсутствие взаимодействия объекта с чем бы то ни было, что противоречит реальности.

Материализм упрощает реальные отношения между объектом познания и познающим субъектом, игнорируя их специфическое взаимодействие, влияющее на результат познания не только в сознании субъекта, что не удивительно, но и в свойствах объекта, что не так очевидно. Как это ни странно покажется кому-то, такое упрощение реальности со стороны материализма есть форма идеализма, который в данном случае правильнее назвать идеалистическим материализмом или материалистическим идеализмом.

Такая терминология сама по себе уже показывает условность понятий идеализма и материализма, как предельных обобщений отношения к реальности. Фактически, мы имеем дело с примером доведения до предела, которое превращает понятие в свою противоположность.

5.2. Субъективно идеалистическое отрицание объективности мира, как возможности его существования вне сознания субъекта, живому сознательному существу представляется невозможным, если оно не заражено абстрактными городскими идеями, сформированными в условиях, далеких от конкретного реального выживания предков. Предметная конкретность такого выживания не может быть увязана с представлением о сознании, которое творит иллюзию окружающего мира, не понимая, как он устроен.

В то же время представление об иллюзорности окружающего мира вполне допустимо, если ее толковать, соблюдая меру. Не отрицать мир вне моего сознания, а понимать иллюзию не только в той или иной степени искажения наших представлений, но и более того, понимать, что свойства любого объекта не могут быть независимы от окружающей среды, следовательно, не могут быть независимы от ее объектов и субъектов. И в этом смысле они иллюзорны и необъективны.

5.3. Невозможно отрицать в чем-то неполноту понимания, в чем-то отсутствие понимания, а в чем-то ошибочность понимания истории и устройства этого мира. Следовательно, мир создан не мной, потому что создан Создателем (объективный идеализм) или мир не создан мной, потому что саморазвился и самоорганизовался (материализм).

И существует вне меня, будет существовать после меня. Ибо, если бы я действительно создал его в своем сознании, мое понимание этого мира было бы, если и не полным, то достаточным для счастья и радости в нем меня и тех, кого я люблю, и достаточным для несчастья тех, кого я ненавижу.

Таким образом, мир существует, так же как существует мое сознание. Пусть и не объективно, но реально. Моя способность строить модели мира и творить новые сущности доказывает, что рано или поздно я смогу достаточно познать окружающий мир, чтобы…

Здесь снова расходятся материалисты и объективные идеалисты.

Материалист скажет примерно: «…чтобы совершенствовать общество и бесконечно познавать мир, выйдя за границы Земли, Солнечной системы, Галактики…».

Объективный идеалист скажет: «…чтобы преодолеть границы собственной созданности, а выйдя за них, стать создателем новых миров».

Хотя автор не хочет отдавать предпочтение никакой из философий, последнее представляется более эпичным и жизненным.

5.4. Гипотеза создания мира более обоснована практикой и опытом человечества, чем гипотеза его самовозникновения и саморазвития (бессознательной эволюции) из точки, поэтому объективный идеализм более обоснован в этом смысле, чем материализм.

Механизм приспособления видов к окружающей среде в биоте не может служить доказательством гипотезы саморазвития, потому что показывает только направленную изменчивость под воздействием среды без увеличения сложности. Тем более не объясняет механизм усложнения неживой среды и возникновения жизни.

Другое дело гипотеза Создателя, которая находит множество доказательств в повседневной практике людей. Более того, термин «эволюция» безосновательно приклеен к самопроизвольному развитию с усложнением, хотя практика показывает, что такое развитие и усложнение происходит под руководством разума.

Таким образом, эволюция есть постепенное развитие с усложнением под руководством разума. Например, эволюция автомобилестроения за последние сто с лишним лет.

5.5. Свойства объектов в силу ограниченности описания, которое использует субъект, в худшем случае представляют собой моментальные снимки движения, а в лучшем представляют собой снимки, усредненные по времени описания. Следовательно, никогда не описывают объект полностью.

Более того, сами объекты суть такие же снимки (в силу непрекратимости движения), которые представляют собой совокупность свойств, подобранных разумом субъекта. Объект никогда не сводится к своему описанию, что еще более подчеркивает условность так называемых свойств. Иначе бы описание привело к созданию такого же, неотличимого от описываемого объекта.

Сама фразеология свойств указывает на статичность подходов, которыми пытаются описать движение через последовательность неподвижных описаний, картинок или видео, в той или иной степени вырванных из контекста, хотя движение всегда подразумевает взаимодействие, следовательно, не может быть только «своим».

Подобно тому, как линию пытаются представить через бесконечное количество точек, каждая из которых не имеет измерения, что является логическим абсурдом.

5.6. Выделение и разделение объектов, в особенности же свойств объектов из единой связи материи является сознательным произвольным действием субъекта, следовательно, в этом смысле необъективно, скажем так, недостаточно объективно, чтобы считать, что такой сознательный акт совсем не влияет на результат исследования объекта. В этом контексте свойства объектов всегда субъективно обусловлены. Влияние постановки экспериментов и ошибок измерений на результат является только небольшой наиболее «объективной» частью субъективного влияния на свойства объектов.

5.7. Взаимосвязанность (взаимообусловленность) свойств всех объектов и субъектов материального мира на основе их взаимодействий (иначе мы не могли бы говорить об их существовании), делает любые деления в определенной степени произвольными, субъективно обусловленными, но реально существующими.

С другой стороны, особенности восприятия субъекта обусловлены условиями его существования, что делает любой акт выделения субъектом объекта объективно обусловленным, точнее, как показано выше, реальным. С этой точки зрения деление философии на идеализм и материализм обусловлено как субъективно, так и объективно, следовательно, избыточно.

Эти предельные обобщения противоречат не только исследуемой реальности, но и реальности мышления утверждающих это субъектов, старательно убеждающих себя, что они сами в это верят, внутренне ощущая, что не уверены до конца в том, что отстаивают. Подобное возникает, во-первых, из ангажированности позиции, которую не выбирают, в которую попадают по жизни, учебе и работе. Во-вторых, потому что стремление дойти до конца так же абстрактно, как понятие бесконечности.

Подтверждением такого вывода служит эффект всматривания, в результате которого количество субъективно обусловленных свойств увеличивается, как бы стремясь к бесконечности, что противоречит устойчивости (управляемости) материального мира. Устойчивость мира делает неизбежным признание конечности числа его элементов, потому что мир из бесконечного числа элементов был бы неуправляем, то есть неустойчив. Следовательно, вывод о бесконечном числе свойств неверен и субъективно обусловлен, следовательно, субъективно обусловлены и сами свойства, которые множит сознание субъекта.

5.8. Первичные или внутренние или имманентные свойства объекта являются свидетельством его внутренней сложной структуры, которая основана на взаимодействии внутренних частей объекта.

Это взаимодействие порождает согласно теории систем новые свойства системы, не сводимые к свойствам ее элементов. Эти новые свойства системы проявляются при ее взаимодействии с окружающими ее объектами материального мира. Вследствие недостаточного понимания внутренних связей (структур) объектов такие их (систем) свойства обозначают как первичные, объективные, не зависящие от внешних условий. Но реально так же обусловленные взаимодействием, то есть движением их внутренних частей.

5.9. Так называемые вторичные свойства объектов формируются и проявляются в результате их взаимодействия с окружающими объектами материального мира. Другими словами, вторичные свойства существуют на границе взаимодействия между объектами. Они могут стать имманентными свойствами системы, если она возникнет на основе объектов, чье взаимодействие рассматривается.

Такого рода переход возможен тогда, когда имеет место воспроизводимость взаимодействий между объектами, позволяющая выделить их из совокупности материи в совокупность элементов новой системы (структуры). Как правило такого рода воспроизводимость обусловлена циклической повторяемостью с периодом, меньшим или сопоставимым с жизнью наблюдателя или с периодом наблюдения, если идет речь о накоплении наблюдений в течение нескольких поколений.

5.10. Поскольку внутренние части объектов состоят из тех же элементарных частиц среды-эфира, первичные имманентные свойства объекта так же увязаны с окружающей средой, как и его вторичные свойства.

5.11. Постоянным движением, то есть изменением, то есть взаимодействием объектов (элементов) обусловлены все свойства объектов (систем), как первичные, так и вторичные. Воспроизводимость как основной признак свойства, прямо указывает на повторяемость (цикличность) взаимодействий, обуславливающих проявление свойств.

5.12. На интервалах как существенно меньших периода цикла, так и существенно больших периода цикла, движение может рассматриваться как линейное (псевдолинейное). Чем меньше или чем больше интервал времени по сравнению с периодом цикла, тем ближе аппроксимация движения к линейной.

6. Гипотезы.

6.1. Движение при рассмотрении его в целом со множеством взаимодействующих объектов всегда циклично хотя бы потому, что в основе своей должно иметь несущую частоту событий. Как это имеет место, например, в компьютерах, где такой цикл задается кварцевым генератором частоты.

Строго говоря, задание такой несущей частоты не является заданием времени, хотя первой возникает именно такая мысль.

При сравнении компьютеров с разной частотой, действительно, будет видна разница в темпе идентичных событий, но она будет только отражать возможность задания максимальной из них в качестве основного эталона, тогда как другие будут иметь доли относительно него.

Для разных компьютеров, имеющих разную частоту кварцевого генератора, длительности идентичных процессов будут разными, но при этом количество тактов будет одинаковым, потому что различие длительности идентичных процессов относительно общего эталона (общих часов) будет обусловлено только различием длительности одного такта их кварцевых генераторов.

Таким образом, наличие многих частот по сути эквивалентно одному эталону и его опциям.

Внутри же одного компьютера время будет определяться сравнением скорости событий (в 2 раза быстрее, в 3 раза медленнее и т. п.), происходящих на основе одной несущей частоты. Или их длительности, которая будет определяться не частотой генератора, а количеством пройденных циклов.

Несущая частота задает темп времени и минимальную длительность, кратную любой возможной длительности событий этого мира.

Время задается не генератором частоты, а процедурой сравнения одного процесса (взаимодействия) с другим.

Если бы ничего, кроме повторения циклов генератора не было, то не было бы и времени, а было бы только бессобытийное бытие на основе 2-х возможных состояний системы, задаваемых генератором частоты.

Семантика слова событие, то есть то, что произошло, сбылось, при этом что-то важное, значительное, указывает на переход в новое состояние системы, отличное от 2-х состояний, определяющих бытие. Появление времени обусловлено событиями, представляющими собой переходы системы в новые состояния, которые позволяют сравнивать их между собой по скорости, длительности и последовательности.

Точно так же, как не было бы свойств для изолированного объекта, которые могли бы появиться или проявиться только в результате определяющего события - его взаимодействия с другим объектом. Разновидностью взаимодействия является операция сравнения одного объекта с другим, задаваемая субъектом, как 3-м участником взаимодействия, переводящим его в нематериальную область.

Таким образом, в основе времени, как и в основе так называемых свойств лежит взаимодействие. Если в результате взаимодействий имеют место циклические изменения, мы говорим о свойствах, как воспроизводимых достаточно долго по сравнению со временем наблюдения. Если в результате взаимодействий имеет место переход в новое состояние системы без возврата в прежнее, мы говорим о процессе перехода, например, о химическом процессе, приводящем к переходу от исходных реагентов к конечным продуктам.

Время задается сознательным актом сравнения, который является специфическим нематериальным взаимодействием, следовательно, специфическим свойством, обусловленным сознанием, вне которого его нет.

В этом же смысле все свойства объектов субъективно обусловлены, хотя в их основе лежит реальность материального мира.

Задание времени происходит по-разному.

Во-первых, сравнение длительности событий по количеству стандартных единиц длительности.

Во-вторых, сравнение скорости событий по количеству изменений за стандартную единицу длительности.

В-третьих, сравнение порядка событий относительно некоторой начальной точки: какое событие произошло раньше, какое позже.