Материя и энергия

В одной из своих бесед (6 мая 1988 г.) известный индийский святой Сатья Саи Баба сказал: “Ученые не исследуют отношения между материей и энергией так, как это следует делать. Они придерживаются точки зрения, что материя может превращаться в энергию и наоборот. Но на самом деле материя и энергия – неразделимы. Они неразрывно связаны между собой и зависят друг от друга. Попытки разделить материю и энергию дают повод для сомнений и путаницы” (1).

Как определяет эти понятия современная наука? Обратимся к самому доступному источнику информации. В интернете на сайте www.habr.com под заглавием “Материя и энергия – одно и то же?” помещены высказывания ученых на эту тему. Следует отметить, что их ответы не однозначны, хотя большинство признает единство материи и энергии. Приведем короткое резюме статьи физика-теоретика из университета Рютгера (США) профессора Мэта Страслера под названием: “Материя и энергия: ложная дихотомия”. Автор пишет, что благодаря широкому кругу экспериментов и открытий за 1950-1970 годы произошли “огромные изменения в физических концепциях, связанных с миром и с тем, из чего он состоит”. Однако, несмотря на это, еще до сих пор существуют представления, что материя и энергия две противоположности и все есть либо материя, либо энергия, что приводит к путанице, возникающей из такого способа выражения.

Давая понятие атомам, автор отмечает, что это основные строительные блоки того, что мы воспринимаем как “материал”. Атомы, а также те частицы, из которых они состоят, включая электроны, а также протоны и нейтроны, составляющие ядро атома, – это объекты, а энергия – нет. “Энергией могут обладать объекты и группы объектов – это свойство объектов, описывающее их поведение и их связи между собой”. Энергия – это то, чем обладает частица, а не то, чем она является.

Далее автор отмечает: “Сегодня, говоря о мире в контексте современной точки зрения, в первую очередь нужно говорить о “полях и их частицах”. Поля – основные составляющие мира. У всех полей и частиц может быть энергия, при этом они энергией не являются”.

К такому же взгляду на материю и энергию могут быть отнесены и следующие высказывания: “Материя – одна из форм энергии”, “Энергия – это свойство материи”, “Материя – это вид энергии. Все колеблется, все есть энергия. Нет мертвого атома. Всякий атом подвижен”. И все же, даже на сегодняшний день природа атома до конца не раскрыта. В одном из своих высказываниях в “Мыслях на каждый день” Сатья Саи Баба сказал, что когда люди познают атом, они познают Бога. Есть у Сатья Саи Бабы и такие высказывания: “Все три понятия Брахман, Атман, атом – представляют собой одну и ту же сущность”, “Весь мир – это сочетание энергии и материи. Бог пронизывает всю природу”(2).

Изучение физики элементарных частиц привело к созданию квантовой механики. Однако биологические науки остаются пока на чисто материальном уровне. Может быть, пришло время закладывать основы квантовой биологии, науки, призванной рассматривать живые системы с позиций квантовой теории.

Появление такой науки в будущем предсказал уже А.Л.Чижевский. Он писал: “Из квантовой физики и квантовой химии должна будет родиться квантовая биофизика и квантовая биохимия, а из них квантовая физиология, квантовая биология и, наконец, квантовая медицина”. В своей работе с аэроионами А.Л.Чижевский применил теорию электронов и математики к биологическим явлениям (3). Без привлечения квантовой теории не может быть объяснен фотосинтез, при котором энергия солнечных лучей превращается в энергию химических соединений, а также многие другие биологические явления.

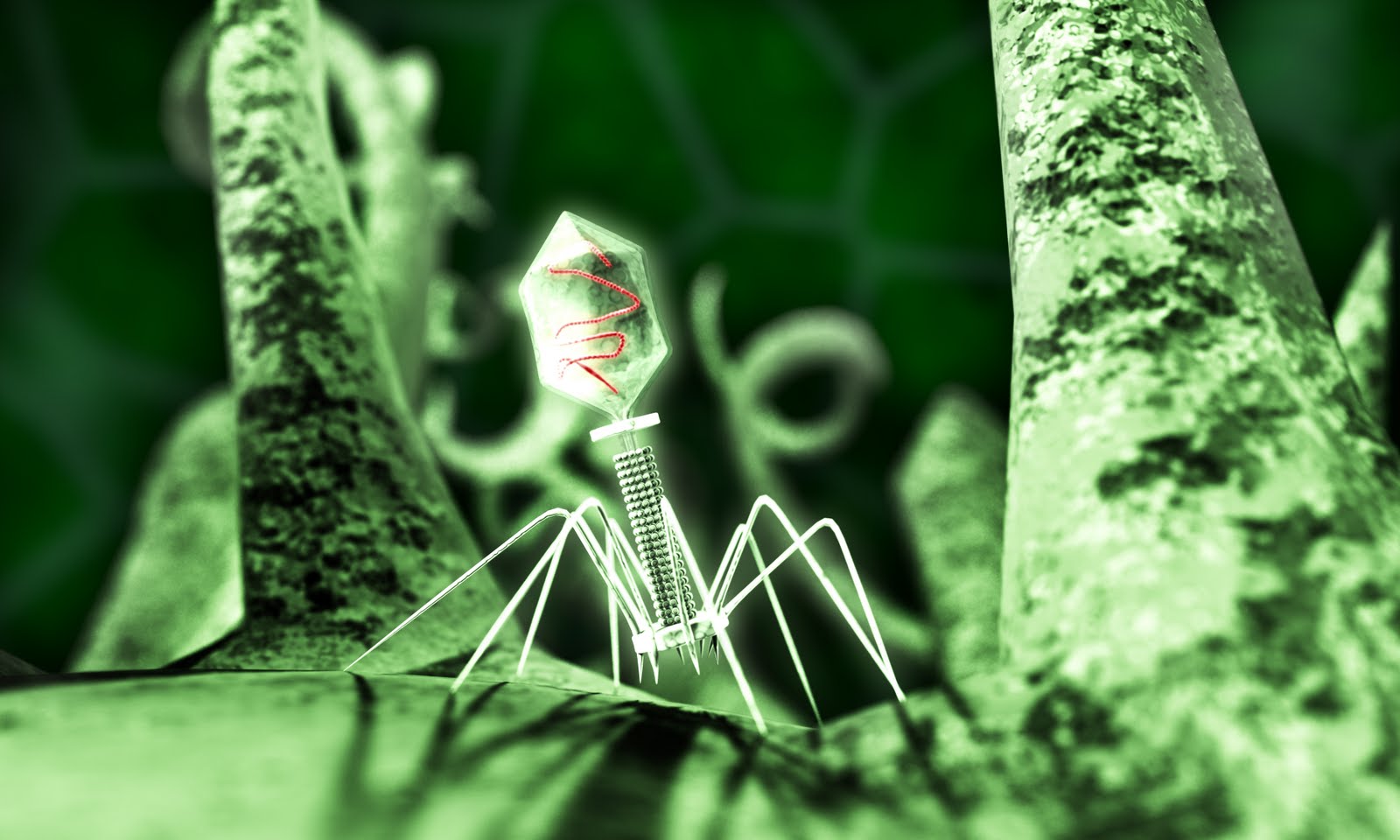

Особого внимания заслуживает изучение динамической связи “бактерия-бактериофаг”. Уже в своих ранних исследованиях Д’Эрелль обратил внимание на то, что не всегда бактериофаг, проникая в микробную клетку, вызывает ее разрушение. Он может сохраняться в ней в латентном состоянии на протяжении ряда деления клетки. Такое сосуществование бактерий с бактериофагом Д’Эрелль рассматривал как симбиоз, и считал его скорее нормой, чем исключением в связи с широким распространением в природе. На протяжении 20 лет своих исследований он неоднократно обращался к этому вопросу, принимая во внимание исключительную важность его для объяснения изменчивости бактерий” (4). И хотя к настоящему времени это явление (лизогения) изучено на молекулярном уровне (с помощью самого бактериофага, исследования которого заложили основу молекулярной биологии) (5), скрытый механизм взаимоотношений бактерия-бактериофаг остается не выясненным.

Как показали современные исследования, на поведение бактериофага в микробной клетке влияют не только условия окружающей среды, но и энергетический фактор. Если энергии много, формируются фаговые частицы. Когда микроб голодает и энергии мало, фаг переходит в латентное состояние (профаг) (6, стр. 85-86). Без познания глубинной связи микроб-бактериофаг нельзя объяснить изменчивость бактерий, на которую указывал Д’Эрелль уже в 1921-1935 г. (4) и которая, начиная с пятидесятых годов прошлого века постоянно подтверждается новыми исследованиями (6).

Сложилась парадоксальная ситуация, когда экспериментальные данные нарастают, а их систематизация, обобщение уменьшаются. Сравнивая вирулентность бактериофага с вирулентностью патогенных бактерий, Д’Эрелль отмечал, что по природе своей они аналогичны. В настоящее время, когда для подавляющего большинства патогенных бактерий доказана связь лизогении с токсигенностью, почему-то не хватает смелости сказать, что живую ткань могут поражать только вирусы или микробы, несущие в себе фаги (вирусы микробов) или их фрагменты. Синтез биологически активных веществ (фитотоксинов, антибиотиков, витаминов и других), также обусловлен фагами. Стоило бы внимательней отнестись к тому, что сказал Д’Эрелль уже в 1935 г.: “…и уже то, что мы знаем о нем (бактериофаге) сегодня, способно повести нас к пересозданию бактериологии, иммунологии, эпидемиологии и терапии”. Но, увы, до сих пор этого не сделано.

Сравнивая систему бактерия-бактериофаг с симбиозом Д’Эрелль приводит высказывание русского ботаника Еленкина: “Концепция прочного соотношения сил в симбиозе должна быть заменена концепцией неустойчивого равновесия. Два ассоциированных организма реагируют различно на условия внешней среды и на их изменения…”

Сезонность и цикличность инфекционных заболеваний, безусловно, вызвана изменчивостью бактерий. На эту связь указал А.Л.Чижевский уже сто лет назад (7). Лабораторные исследования вирулентности холерных вибрионов показали, что даже культуры, хранящиеся в холодильнике, в разные периоды года обладали разной способностью вызывать заболевание у лабораторных животных. В зимний период они были практически авирулентны, а с июля по сентябрь вызывали смертельный исход (8).

В современной микробиологии изучение связи бактерии с бактериофагом безусловно является ключевой проблемой и имеет не только теоретическое значение (классификация микроорганизмов на патогенные, условно-патогенные и непатогенные по степени удержания профага; разделение факторов патогенности по участию в их синтезе фага – так дифтерийный токсин содержит в своем составе белок фага, а для синтеза ферментов патогенности достаточно участия лишь фрагмента бактериофага) так и практическое значение (для управления процессами микробного синтеза, при лечении инфекционных заболеваний). Одно и то же явление (спонтанная продукция фага лизированной культурой) в микробиологической промышленности приводит к нарушению технологического процесса, а при инфекционном заболевании – к выздоровлению.

Для решения этих проблем (даже на молекулярном уровне) без энергетических характеристик не обойтись, а это уже область квантовой биологии.

Как когда-то бактериофаг оказался удачной моделью в становлении молекулярной биологии, точно также его можно рассматривать идеальной моделью для исследований квантовой биологии.

Литература

1)Сатья Саи говорит. Т.21. (беседы за 1988 г). Стр. 114. М.: Амрита-Русь. 2018.

2)Сатья Саи говорит. Т.30. (беседы за 1997 г). Стр. 151. М.: Амрита-Русь. 2018.

3)Чижевский А.Л. Вся жизнь. М. 1974.

4)История открытия и исследования бактериофага Д’Эреллем. Составители Каменева М.А., Каменева С.В. Пермь. 2019.

5)Стент Г. Молекулярная генетика. М. 1974.

6)Бактериофаги. Биология и практическое применение. Сборник под ред.Е.Каттер и А.Сулаквелидзе. М.: Научный мир. 2012.

7)Каменева М.А., Каменева С.В. От астрологии к космической биологии. Дельфис. № 2. 2016.

8)Ведьмина Е.А. и др. Сезонные колебания энтеро-патогенных свойств у вибрионов. ЖМЭИ. № 9. 1980.

Стендовый доклад конференции журнала "Дельфис" март 2019 год.

Свидетельство о публикации №225022500705