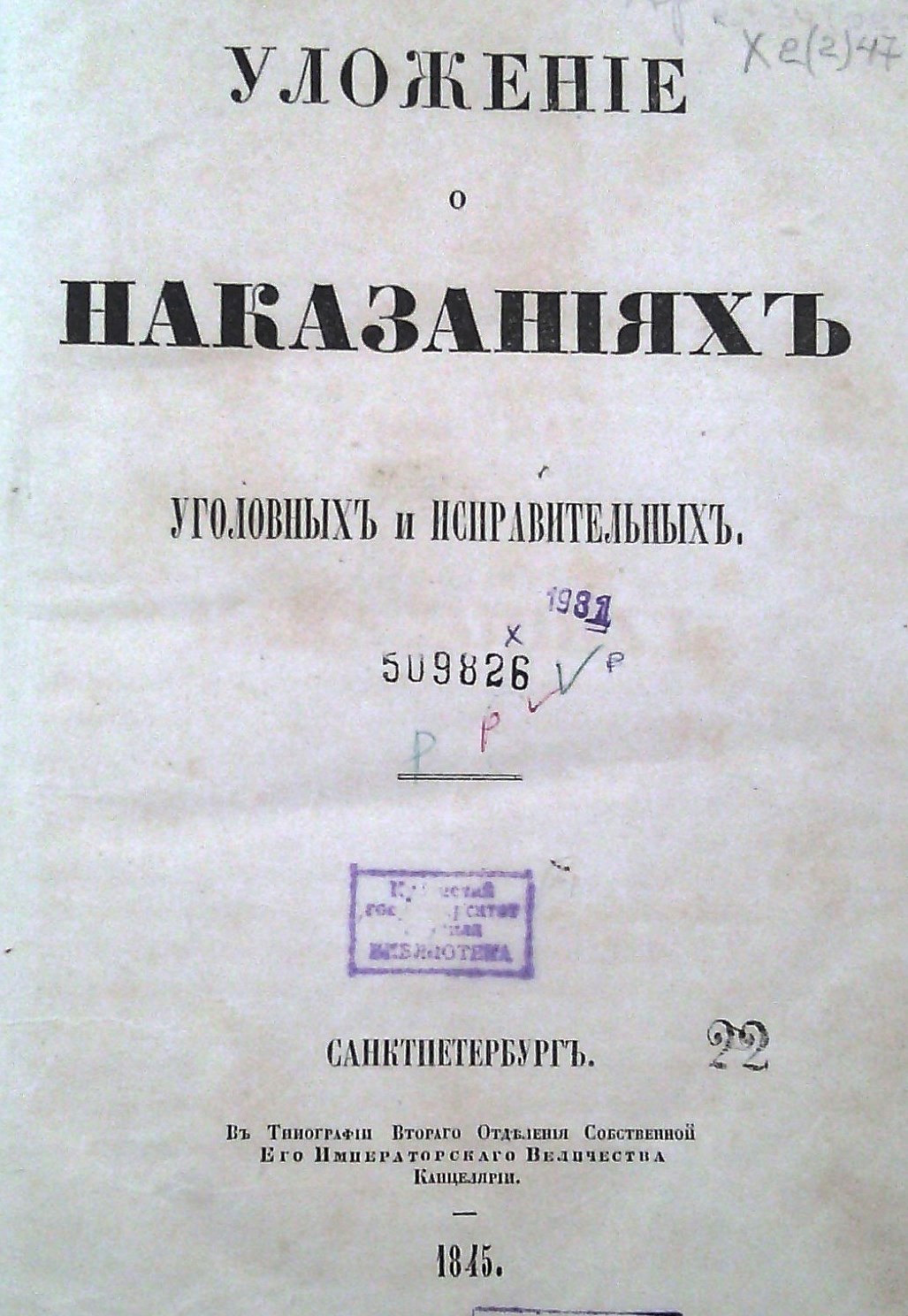

Институт необходимой обороны 1845 года

На мой взгляд, это блестящая формулировка принципов института необходимой обороны. Изложено коротко, емко и вполне определенно.

Поскольку принципы необходимой самообороны изложены всего в трех статьях, привожу их полностью:

«107. При необходимой личной обороне употребление силы и каких бы то ни было мер для отражения нападения, равно и нанесение притом нападающему ран, увечья и самой смерти не вменяются в вину, когда от нападения, при невозможности прибегнуть к защите местного или ближайшего начальства, действительно подвергались опасности жизнь, здоровье, или свобода оборонявшегося, или же нападение сделано вором или разбойником, или нападающий вторгнулся с насилием в жительство оборонявшегося.

Необходимость обороны признается также и в случае, когда застигнутый, при похищении или повреждении какого-либо имущества, преступник, силою противился своему задержанию или прекращению начатого им похищения или повреждения.

При сем, однако же, постановляется общим правилом:

1) что в каждом из вышеозначенных случаев, оборонявшийся обязан о всех обстоятельствах и последствиях своей необходимой обороны немедленно объявить соседним жителям, а при первой возможности и ближайшему начальству;

2) что всякий напрасный, сделанный нападающему после уже отвращения грозившей от него опасности, вред, признается злоупотреблением обороны, и виновный в том должен быть подвергаем наказанию, которое определяется по мере причиненного им вреда, по роду побуждения, коему он следовал и другим обстоятельствам дела.

108. Оборона также признается необходимою и со стороны женщины против посягающего насильственно на ее целомудрие и честь.

109. Во всех случаях, означенных выше сего в статьях 107 и 108, употребление мер необходимой обороны дозволяется не только для собственной своей защиты, но и для защиты других, находящихся в таком же положении».

Ниже приведены соображения и выводы по поводу этих формулировок, которые я считаю в принципе вполне применимыми и сегодня.

Не будем касаться работы полиции и судебной практики тех лет, считая, что закон первичен для правоохранительных органов, которые должны следовать его букве и духу.

Как положительный момент в приведенных нормах можно отметить использование обычной повседневной лексика без вычурности, усложненной юридической терминологии.

Текст понятен любому грамотному человеку, что упрощает алгоритм его действий в ситуации вынужденной самообороны. Упрощается и описание действий обороняющегося при объяснении, которое придется давать позже самому обороняющемуся и свидетелям произошедшего.

Естественно, отсутствует формулировка «пределы необходимой обороны», используемая в современном законодательстве. Тем не менее, фактически некоторые пределы самообороны в законе 1845 года все же указываются. Пределы эти установлены с явным приоритетом прав обороняющегося по отношению к правам нападающего.

Используемое в 1845 году выражение «употребление силы и каких бы то ни было мер для отражения нападения» исключает какое-то бы то ни было ограничение способов самозащиты.

Слово «сила» прямо предполагает физическое механическое воздействие на того, кто нападает. То есть применение обычной мускульной силы является вполне законным, оправданным способом при отражении нападения.

Использование формулировки «и каких бы то ни было мер для отражения нападения» означает, что допускаются любые меры для самообороны. Ограничений по выбору мер самобороны нет никаких. То есть можно пускать в ход любые подручные средства. Стало быть, не возбраняется и использование оружия. Как холодного, так и огнестрельного.

Однако нанесение ущерба здоровью нападающего (вплоть до его смерти) оправдано лишь при существовании реальной опасности для важнейших интересов обороняющегося. О чем подробнее идет речь ниже.

Принципиально важным представляется, что в данном случае нападение не классифицируется по разным видам или стадиям по хронологии.

Думается, что агрессивные действия, применение насилия можно считать нападением без всяких оговорок. Но степени этой агрессивности, степени применения насилия могут быть разными. Начиная от угроз, легких телесных повреждений и заканчивая причинением серьезного ущерба здоровью и действий, угрожающих жизни обороняющегося.

Отсутствие же в законе 1845 года классификации нападения по разным основаниям дает основания даже начальную стадию нападения считать основанием для самообороны. Проще говоря, не надо дожидаться, пока нападающий настолько войдет в раж, что попытается вас изувечить или даже убить. Останавливать нападение можно раньше, не доводя дело до крайней опасности для себя.

Что является начальной стадией нападения? Думается, что это вопрос дискуссионный.

Для прояснения этого вопроса обратимся к нормам русского языка. В толковых словарях слово «нападение» дается как производное от глагола «нападать», «напасть».

В словаре Даля толкуется как: «нападать, напасть на кого, приступать или наступать с насилием; бросаться, кидаться».

В словаре Ушакова: «Наброситься с целью произвести насилие; атаковать кого-что-нибудь».

То есть признаком нападения у этих двух авторов является проявление намерения совершить насилие.

В словаре Ожегова: «броситься на кого-что-нибудь. с враждебным намерением, а также вообще начать действовать против кого-нибудь с враждебной целью». У Ожегова признаком нападения является даже еще не насилие, а действия с враждебной целью. Что может быть первой стадией насилия.

У всех трех авторов классических толковых словарей для пояснения слова «нападение» используется глагол «бросаться, набрасываться», что обозначает явно враждебные, резкие агрессивные действия.

Таким образом, действия, демонстрирующие враждебность, агрессию и готовность перейти к насилию, уже можно считать первой стадией нападения, дающего потенциальной жертве право на самооборону.

Это не означает, что закон 1845 года оправдывает вообще любые последствия действий, предпринятых в целью самозащиты: «…нанесение притом нападающему ран, увечья и самой смерти не вменяются в вину, когда от нападения, при невозможности прибегнуть к защите местного или ближайшего начальства, действительно подвергались опасности жизнь, здоровье, или свобода оборонявшегося».

То есть нанесение ран, увечий и лишение жизни нападающего не вменяются в вину обороняющемуся при двух важнейших условиях:

1) Отсутствие у обороняющегося возможности обратиться за защитой к «начальству».

2) Наличие реальной опасности для жизни, здоровья, свободы оборонявшегося.

Используя современный термин, можно сказать, что в этих случаях «пределы необходимой обороны» отсутствуют. Однако, этот список условий неограниченной самообороны не исчерпывающий, что поясняется ниже.

Нужно отметить точно выстроенную законодателем иерархию защищаемых ценностей: жизнь, здоровье, свобода. Посягательство на здоровье и свободу (а не только на жизнь) является основанием для лишения жизни нападающего. То есть нет никакого полного равенства между правами нападающего и обороняющегося. Закон недвусмысленно ставит интересы законопослушного человека выше интересов преступника.

Среди защищаемых законом ценностей нет прямого упоминания права собственности обороняющегося. Однако далее говорится, что не вменяется в вину никакой причиненный ущерб нападающему в случае, если «нападение сделано вором или разбойником, или нападающий вторгнулся с насилием в жительство оборонявшегося».

Что можно рассматривать как фактическое включение права собственности в число первоочередных прав законопослушного человека (наряду с жизнью, здоровьем, свободой), которые, как выше отмечалось, он вправе защищать в полной мере, вплоть до лишения жизни нападающего.

Необходимо отметить, что упомянутые в приведенной формулировке нападающие «вор и разбойник» по мнению законодателя заведомо заслуживают отпора Можно предположить, что подразумевается и репутация нападающего человека, заработанная им при совершении таких преступлений ранее - воровства и разбоя.

То есть и в этой формулировке права законопослушного человека рассматриваются как заведомо приоритетные по отношению к человеку, нарушающему (и ранее нарушавшему) закон.

Следует также отметить, что по закону право обороны возникает также, если «преступник, силою противился своему задержанию или прекращению начатого им похищения или повреждения».

Таким образом, фактически обороняющемуся делегируется право выполнения полицейских (правоохранительных) функции (физическое воздействие на преступника с целью прекращения преступления, задержание преступника) в этой чрезвычайной ситуации. Тем самым демонстрируется высокая степень доверия государства своим законопослушным гражданам.

О доверии государства обычным гражданам говорит и требование «об обстоятельствах и последствиях необходимой о всех обстоятельствах и последствиях своей необходимой обороны немедленно объявить соседним жителям, а при первой возможности и ближайшему начальству».

Таким образом, «соседние жители» человека, вынужденного прибегнуть к самообороне, рассматриваются как надежные источники информации при последующем расследовании произошедшего.

При явном приоритете прав обороняющегося нельзя сказать, что законом 1845 года нападающий полностью лишен прав.

Если опасность существовала, но была устранена, то исчезает и право на самооборону: «…сделанный нападающему после уже отвращения грозившей от него опасности, вред, признается злоупотреблением обороны». В этом случае оборонявшийся может понести наказание, которое определяется после изучения всех «обстоятельств дела».

В статье 108. признается и право обороны для женщины «против посягающего насильственно на ее целомудрие и честь». Понятно, что под насильственным посягательством на целомудрие подразумевается попытка изнасилования. И поскольку речь идет об угрозе здоровью, можно сделать вывод, что пределы самообороны здесь отсутствуют. Закон при посягательстве на здоровье (Ст. 107) дает обороняющемуся право даже на лишение жизни нападающего.

Принципиально важным представляется, что в Ст. 109 предоставляется право использовать меры необходимой обороны «не только для собственной своей защиты, но и для защиты других, находящихся в таком же положении».

Это важнейшее положение, которое дает право свидетелям совершения преступления оказать реальную помощь человеку, подвергшемуся нападению преступника. Предоставленные законом широкие права на самозащиту при объективном рассмотрении дела сводят к минимуму риск для самого защитника после пресечении попытки совершения преступления против другого человека быть наказанным за «превышение пределов необходимой обороны».

Такое доверие своим гражданам свидетельствует о том, что этатизм (от фр. etat — государство, т.е. несколько упрощая, вмешательство государства в жизнь общества) во внутригосударственной политике при Николае I имел разумные пределы.

Фактическое предоставление права выполнения полицейский функций (физическое воздействие на преступника с целью прекращения преступления, задержание преступника) обороняющемуся, а также тому, кто является свидетелем нападения, делало возможным борьбу с преступностью без чрезмерного расширения штатов полиции и других правоохранительных органов.

Отметим, что это происходило в иерархически выстроенном сословном обществе, где представители разных сословий по законодательству имели разные права и обязанности. В данном случае не оговариваются какие-либо сословные привилегии или, напротив, ограничения.

Существенно, что изложенные требования закона 1845 года, регулирующие действия в ситуации вынужденной самообороны, принципиально совпадают с моральными нормами и требованиями, существующими в сколько-нибудь развитом обществе: мужество, неприятие зла, солидарность, взаимопомощь, коллективизм, ответственность, помощь женщине, помощь слабому. А чем меньше расхождений между требованиями морали и права, тем выше авторитет государства и закона.

Особо отмечу, что в полной мере разрешается оборона других людей. Что снимает вопросы о поголовном вооружении граждан. Достаточно в городе какому-то значимому количеству мужчин (и подготовленных женщин) иметь оружие, чтобы косвенно предупреждать нападение на всех остальных.

Страх получить отпор при таком законодательстве сдерживает очень многих потенциальных преступников. Они ведь не знают точно, вооружена ли будущая жертва, вооружены ли люди, которые могут находится рядом.

Доверие российского законодателя в середине XIX века к гражданам в вопросе необходимой самообороны, предоставление им большой степени свободы в вопросах охраны своих жизни, здоровья, свободы, собственности при посягательстве со стороны преступников, представляется вполне разумным и эффективным.

Свидетельство о публикации №225031500288