Кант и Раскольников. Философия против реальности

Этот Кант, знаете ли, возомнил себя законодателем нравственности. "Моральный закон внутри нас", – вещает он с высоты своей кенигсбергской башни. Дескать, каждый мужик, каждая баба имеют в себе некий нравственный компас, указывающий на север добра. Но позвольте, господа! Если бы этот компас работал так исправно, как его описывает Кант, разве стали бы мы свидетелями всех тех мерзостей, что творятся вокруг? Разве Раскольников решился бы на свое гнусное злодеяние? Тут, скорее, не компас, а барометр, показывающий, куда ветер дует – в сторону личной выгоды или общественной морали.

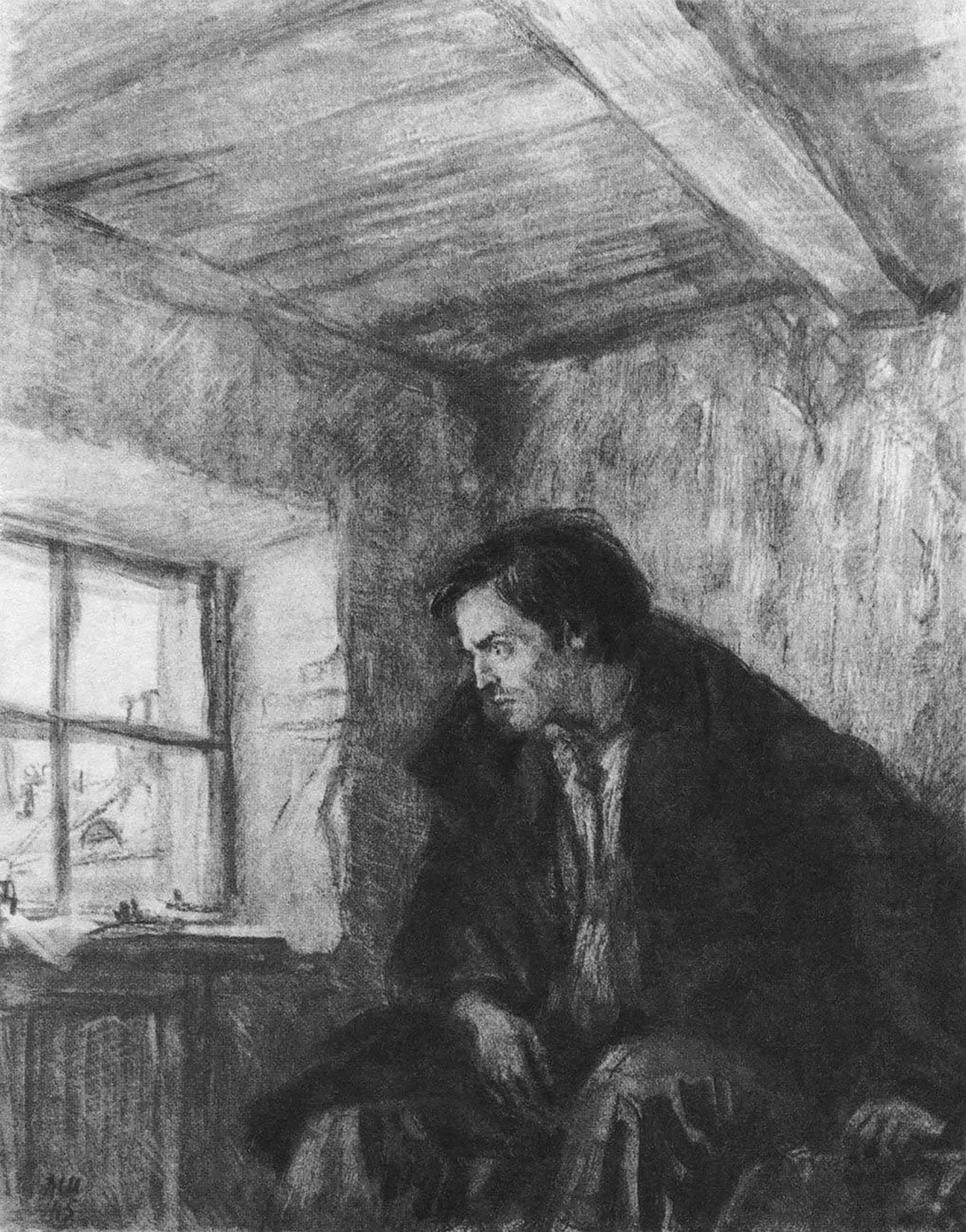

Вспомним же Федора Михайловича: "Тварь ли я дрожащая или право имею?". Вот вам и вся кантовская мораль, вывернутая наизнанку! Раскольников, этот жалкий студент, возомнил себя Наполеоном, решил, что ему, избранному, позволено переступить через "мелких людишек" ради великой цели. А что такое "великая цель"? Да просто удовлетворение собственного тщеславия! Кант со своим "категорическим императивом" тут и рядом не стоял. "Поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать всеобщим законом", – учит немецкий философ. Представьте себе мир, где каждый Раскольников возомнил себя вершителем судеб! Да мы бы захлебнулись в крови и дерьме!

Но Достоевский не просто обличает Раскольникова, он показывает трагедию человека, оторвавшегося от Бога, от народной почвы. Он копается в его душе, словно хирург в гнойной ране, ища там хоть искру раскаяния, хоть каплю сострадания. И находит! Потому что Достоевский – не Кант. Он не верит в абстрактные моральные законы, он верит в живую душу, способную и на падение, и на воскресение.

Кант учил нас, что мы должны относиться к каждому человеку как к цели, а не как к средству. Раскольников же превратил старуху-процентщицу в средство для достижения своей "великой" цели. И что же? Получил только муки совести, душевную пустоту и осознание собственной ничтожности. Потому что, как говорил Достоевский устами одного из своих героев: "Если Бога нет, то все позволено". А если все позволено, то человек превращается в зверя, ничем не отличающегося от той самой старухи, которую он убил.

И вот тут, господа, мы подходим к самому главному. Кант, со всей своей гениальностью, был слишком далек от реальной жизни, от тех страданий и противоречий, что раздирают человеческую душу. Он пытался построить мораль на основе разума, забывая о том, что человек – это не только разум, но и чувства, страсти, вера. Достоевский же, напротив, погружается в этот хаос чувств и страстей, ищет там Бога, ищет истину.

Потому "Преступление и наказание" – это не просто иллюстрация кантовской философии, это ее опровержение. Это крик души, призыв к состраданию, к вере, к осознанию своей ответственности перед Богом и перед другими людьми. Это напоминание о том, что человек не может быть "сверхчеловеком", что он всегда остается лишь человеком, со всеми своими слабостями и пороками. И только через покаяние, через страдание, через любовь он может обрести истинную свободу и истинное счастье. А Кант… Что Кант? Кант останется в истории философии, а Достоевский – в наших сердцах.

Свидетельство о публикации №225040802016

глубоко уверен, что малое число людей читало Канта и Достоевского. Мораль обычно воплощается в законодательстве. Отсюда и свобода, а счастье - это индивидуально, независимо ни от философов, ни от писателей.

С дружеским приветом

Владимир

Владимир Врубель 09.04.2025 13:03 • Заявить о нарушении