Икона Стиля

Имя несло в себе трагедию, театр и чуть-чуть карамельной дурости. Оно сразу не понравилось. Не потому что звучало странно — а потому что слишком подходило.

Её никто не ждал. На её приход не выделяли бюджета, её резюме никто толком не читал. Но однажды утром она просто села за стол у прохода — место, не самое удобное, но дальше она протиснуться не могла. Раньше тут сидел один из замов, до тех пор, пока не ушёл «в свободный творческий полёт» с нервным тиком и бутылкой вермута.

Изольда Варфоломеевна была представлена как «редактор по лёгким темам». В редакции, где слово «лёгкий» могло применяться разве что к недоеденной булочке в буфете, это уже звучало как издевка. Остальные редакторы занимались вещами, от которых у нормальных людей начиналась бессонница: политикой, экономикой, судами, кризисами и вычиткой официальных пресс-релизов на 17 страниц.

Изольда же писала про погоду и кино. Вернее, про ощущения от кино. Особенно её вдохновлял фильм Онегин — тот самый, в который вложили бюджет, сравнимый с ВВП маленькой, но гордой кавказской республики, чтобы получить на выходе атмосферную тоску и престарелых актёров, играющих как будто им платили за неподвижность.

Она говорила, что фильм открыл ей новые измерения лирического страдания, и могла на полном серьёзе обсуждать “психологическую архитектуру взгляда Онегина в момент перед поцелуем”. Редакция в этот момент обычно разбирала утечку газа в жилом доме и созванивалась с экспертами по экономическим темам. Но Изольда не замечала разницы. Её внимание было направлено внутрь — туда, где варились телеграм-посты с названиями вроде «Время как поток в бокале сидра» или «Свет, который мы теряем в офисных лампах».

Писать она могла долго. Но только о себе. Работать она не спешила. А зачем? Она уже присутствовала.

А в нашем веке — это не то чтобы подвиг, но что-то героическое в этом есть.(С)

**

У Изольды была своя система ценностей. Она называла её "интуитивный профессионализм", что по сути означало делать ровно столько, сколько хочется, и исключительно в том направлении, где побеждает эстетика над смыслом.

Каждое утро начиналось с растворимого кофе. Изольда заходила в редакцию на пол часа позже, не здороваясь, а уходила на полчаса раньше. Она словно давала понять: «Я сегодня снова родилась». Утром в течение сорока пяти минут она колдовала над чашкой латте, как будто взбивала туда не молоко, а внутренний свет. После чего садилась за рабочее место и начинала "входить в поток". В потоке она обсуждала с сотрудниками модные тренды и что-то около искусства с понятиями ЦПШ.

Её тексты рождались долго, словно она пыталась написать их с помощью дыхания и полунамёков. В документе могли стоять фразы вроде:

"Когда ты смотришь на осень не глазами, а сердцем, листопад становится советом"

"Я видела себя в луже. Это был не дождь. Это был отклик"

Серьёзно. Это публиковали. После заново отредактированного текста согласно инфо-поводу. Иногда.

Когда редактор лент новостей ломал голову над текстом о валютном кризисе, Изольда сидела с блокнотом и записывала:

"Мир, в котором никто не спрашивает, как чувствуют себя глаголы. "И всё бы ничего, если бы это не стало популярным.

У неё был Telegram-канал с двусмысленным названием— "Глубже, чем кажется". Там она каждый день делилась чем-то "важным": мыслями о доверии к себе, тёплыми ламповыми фото своих коленей на фоне заката и аудиосообщениями длиной в десять минут, где она читала стихи собственного сочинения, но голосом, как будто извиняется за то, что жива.

Коллеги подписывались из вежливости. Некоторые — по принуждению. Один наш фотограф даже однажды признался, что слушает её подкасты в наушниках, чтобы лучше засыпать.

Он к тому времени уже не спал без мелатонина и Изольды.

А она всё глубже уходила в себя.

И мы начинали догадываться: Изольда в редакции не для того, чтобы писать. Она здесь — чтобы быть идеей.

Однажды, в понедельник, Изольда не пришла на планёрку. Никто не удивился. Её вклад в работу был настолько обволакивающе эфемерен, что отсутствие воспринималось как стильный жест.

Но уже к обеду она вернулась, вся в автозагаре и блеске, как новая обложка глянца: отдохнувшая и подозрительно счастливая.

— Я была в Монте-Карло, — сказала она просто.

Как будто речь шла о поездке в торговый центр в Химках, что находится рядом с её квартирой.

— Казино, понимаете? Я просто почувствовала, куда поставить. И выиграла. Это ведь про интуицию, не про расчёт. Деньги идут к тем, кто не сомневается.

Монте-Карло.

Казино.

Выиграла.

Эта история шла в разрез со всем, что мы знали о зарплатах. Среднестатистический редактор мог позволить себе отпуск разве что а тот же торговый центр в Химках, а Изольда — внезапно оказывается в княжестве, где чашка кофе стоит больше, чем может позволить её месячная зарплата.

Мы, конечно, были не идиоты. У редакции развиты глаза, уши и сомнения. Мы знали, что в Монте-Карло никого не ждёт победа с первого захода. И что играют там обычно не те, кто пишет про "эмоциональную структуру дождя".

— А с кем ты летала? — невинно и в целом безразлично спросил кто-то.

Изольда улыбнулась, как кошка, которая уронила вазу и теперь изображает, что её вообще не существует.

— С собой, конечно. Себя надо вывозить. Периодически. И ставить на зеро. Так выигрывают настоящие женщины.

Настоящие женщины.

На зеро.

Мы переглянулись. Все поняли. Никто не сказал. Но после того, как она в третий раз пришла в офис в кашемировом пальто и новой дизайнерской сумкой, наши глаза начали чесаться от бессмысленности.

Бухгалтер тихо икнула. Оператору сменили график. А Изольда пошла пить латте с миндальным молоком — «для стабилизации энергии после полёта».

В офисе нарастал экзистенциальный взрыв на фоне брендового тщеславия смешанного с модной обидой и эстетической шизофренией. в переводе на русский - на хрена козе баян ?

У каждого в редакции был свой стиль. Кто-то носил футболки с политическими лозунгами, кто-то — одежду из старых командировок, кто-то даже — страх и безразличие.

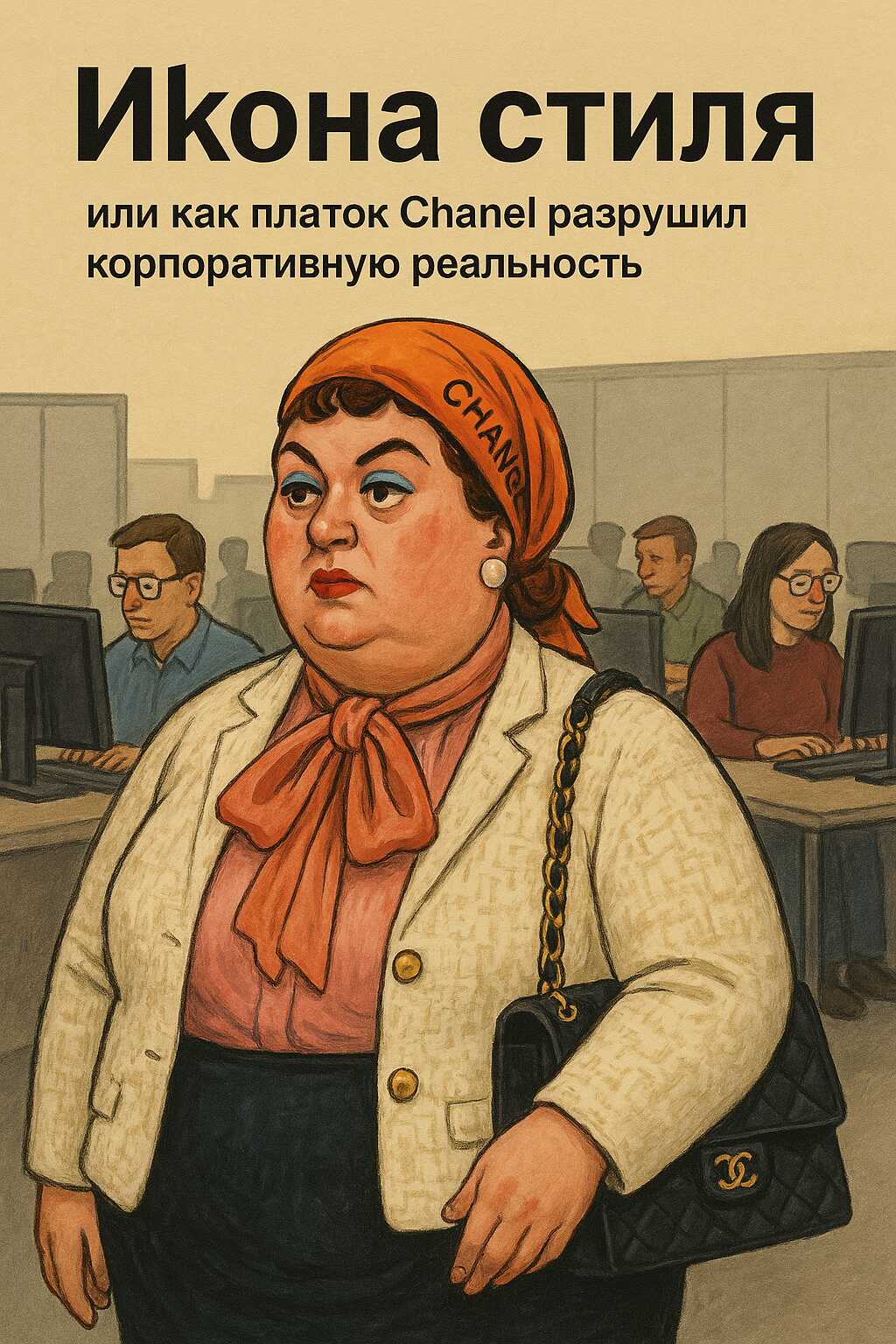

Но у Изольды Варфоломеевны был платок от Chanel.

Это слово она произносила как заклинание, медленно, с намерением и легким придыханием, как будто оно могло вызывать дождь или открывать порталы к премиум-контенту жизни.

Каждую среду, или, может, по лунному календарю — она приходила в редакцию в этом платочке. Он был завязан на голове в стиле 70х или на отнюдь не на лебединой шее, или наконец на сумочке но так, чтобы обязательно соскользнул невзначай на пол. Тихо, мягко. Как будто сама ткань хотела упасть. Как будто Chanel не мог больше находиться в офисе с такими людьми. И он действительно падал. И никто его не поднимал. Мы были заняты. Кто-то редактировал сводку по коррупционному делу, кто-то — переводил интервью с пострадавшим активистом. Нам было, мягко говоря, плевать на модную деталь. И тут начиналось представление.

Изольда поднимала платок с пола с видом озабоченного священника, нашедшего наконец поруганную честь и, глядя поверх модного девайса, произносила:

— Это был Chanel. Вы… никто не заметил? Вы понимаете, что это… культура? Это уважение. Это… тонкость. Вот так умирает красота — в офисах, где никто больше не видит её.

Она смотрела на нас как на грубых вандалов, не способных отличить грубую шерсть от изящного шёлка, или вдохновение от Excel. Мы в ответ смотрели на неё как на памятник самоуверенности в условиях полной бесполезности. После нескольких повторений, это стало почти традицией. Платок падал. Платок лежал. Если кто-то проходил мимо то Изольда спиной чувствовала приближение объекта и поднимала платок вместе с пафосом и осуждением. Если бы у нас был офисный бог, он бы уже попросил перезагрузку этой реальности.

**

Иногда, достигая пика своей экзальтации, Изольда Варфоломеевна внезапно замирала, и достигнув вершин своей внутренней аффектации закатывала глаза к потолку и, воздев руку с драматической интонацией греческой трагедии, громко объявляла на весь опенспейс:

— Я, простите, должна удалиться. Природа взывает.

Так она каждый раз сообщала о своём намерении воспользоваться туалетом — не по нужде, а будто по зову вселенской гармонии.

Каждое её приближение к уборной превращалось в театральную увертюру, где физиология обретала масштаб греческой трагедии. Изольда Варфоломеевна вставала с кресла, будто с трона, вскидывала голову, словно получив откровение от корпоративного Зевса, и вещала на весь опенспейс:

— Моя внутренняя река требует русла!

Если кто-то, по наивности или глупости, осмеливался уточнить, о чём речь, она, криво усмехаясь, громко бросала через плечо:

— Чё-чё... Поссать надо.

А затем, покачиваясь, удалялась в направлении святилища сантехники — её грубые туфли тяжело отбивали шаг по линолеуму, а на груди, подражая литаврам, перекликались десятки дешёвых золотых цепочек, бренча в унисон её походке — до самой двери уборной, где звенящая какофония постепенно стихала, оставляя офис в напряжённой, почти церковной тишине.

Дефекация, по мнению Изольды, была актом очищения не только тела, но и корпоративной ауры,

и потому она считала своим долгом декларировать это событие в полный голос, с оттенком мистического благоговения.

Никто из сотрудников уже не вздрагивал, когда посреди планёрки звучало: «Тело требует паузы — я, как древняя богиня плодородия, ухожу на перезагрузку природы».

***

Каждая эпоха рождает свои иконы. И каждая редакция — женщину, которая думает, что она икона. Изольда обожала Жаклин Кеннеди. Или, точнее, то, что Pinterest выдавал по запросу "стиль Жаклин".

Она считала себя продолжательницей традиции — скромной роскоши, интеллигентной женственности, эстетики, в которой можно пережить как похороны президента, так и фотосессию в Cafe Pushkin.

Иногда она приходила в офис в костюме, не просто вдохновлённом Жаклин, а будто специально сшитом для музейной экспозиции "Иллюзия вкуса".

Изольда не подозревала, что грация не передаётся через ткани. Даже если они с биркой. Проблема была в том, что Жаклин была стройной, изящной, с природной грацией пантеры на дипломатическом приёме.

А Изольда…Изольда была из другой оперы. Из мясной лавки, скажем прямо. Костюм, конечно, был дорогой. Наверное. Он шуршал, тянулся, держал форму и пытался скрыть реальность. Но выглядел он, увы, как тонкий пластик на бетонной статуе. От физики никуда не уйдёшь.

Она гордо шагала по коридору, как будто несла на себе не только Chanel, но и историю всего западного мира.

А за ней — шлейф духов, позолоченная сумка и ощущение неловкого несоответствия, которое липло к стенам, как плохой интерьер в богатом доме.

— Этот стиль вечен, — сказала она однажды, опустив глаза на пуговицы.

— Как и самоуверенность, — пробормотал кто-то за принтером.

И действительно. Стиль — вечен.

А вот иллюзия, что он работает на всех, — это уже вопрос массы, геометрии и адекватности.

**

Все думали, что Изольда просто уйдёт. Тихо, без скандала, растворится в ауре своих латте и останется на обочине корпоративной памяти как тот странный эпизод с духовным офисным туризмом. Но нет. Она ушла красиво — написав слёзное письмо редакции, где благодарила «за опыт, который позволил ей глубже понять себя», и приложив ссылку на свой новый проект:

“Школа Осознанного Текста. by IZOLDA”

(да, именно так: латиницей и с точкой, как будто это приложение или божество).

Сайт был оформлен в стиле «инфоцыганка встречает Pinterest»: пастельные фоны, фотографии Изольды в позе лотоса на кожаном кресле, и лозунги вроде:

«Слова не должны объяснять. Они должны открывать». «Каждая женщина — автор. Даже если не пишет», «Ты не текст. Ты волна». Курсы стоили дорого. Очень дорого. Там были вебинары:

"Как услышать свой текст, прежде чем его напишешь", "Пишем сердцем, редактируем чакрами", и легендарный интенсив “Смысл как поток женской энергии”. Она собирала толпы. Особенно тех, кто никогда ничего не писал, но очень хотел чувствовать, будто пишет. СМИ — те, что отчаялись найти кликбейт с душой — даже брали у неё интервью. Однажды она сказала в эфире:

— Моя миссия — это не текст. Это тишина, в которой он рождается.

На этих словах у режиссёра случился инсульт, так как её заунывное щебетание наполняло весь офис раздражением в течение всего рабочего дня. Её голос эхом наполнял офис ежедневно с опозданием на 15-20 минут и до конца рабочего дня. Она щебетала с утра, как неисправный будильник на женском глосс-подкасте, а к обеду её голос менялся — приобретал хрипловатую мясную окраску, и звучал уже не как речь редактора, а как зычный окрик базарной торговки времён НЭПа:

— Бычки, бычки! Камбала, камбала! Сегодня без головы, но с душой!

И всё это — сквозь платки Chanel, автозагар, латте и внезапное дыхание портового склада.

Коллеги в ответ прятались за мониторами, как за щитами, а младший редактор по судмедэкспертизе на третьей неделе общения с ней начал подёргиваться правым глазом и курить мяту из пакетиков.

Редакция же наблюдала за этим шоу как за ДТП, где водитель рассказывает, что сбил здравый смысл по вине ретроградного Меркурия.

И всё шло гладко. Пока в игру не вступил один недооценённый герой. Стажёр. По имени Дима. С дипломом, обидой на жизнь и хорошим интернетом.

**

Дима был типичным редакционным стажёром: молчалив, недоедал, перерабатывал, много курил и тихо ненавидел всё живое — особенно тех, кто работает меньше него и живёт лучше. То есть, Изольду.

Он слушал её выступления, читал её тексты, наблюдал за её школой, и, как любой нормальный человек, испытывал стойкое ощущение дежавю.

Однажды, в полночь, обмотанный проводами от ноутбука и неуверенностью в себе, он запустил глубокий гугл-обратный-поиск одной из фраз:

"Ты не текст. Ты волна."

Через 0.4 секунды он нашёл оригинал:

“You are not words. You are frequency.”

Блог на Tumblr, 2009 год.

Автор — некая ЛунаБлизнецы83. Дима не остановился. Он пошёл дальше. Каждый пост, каждая фраза, каждый “манифест о женской текучести” — всё было слизано. Смешано, украшено, переведено машиной и запаковано в брендовый бред. Дима собрал документы. Скрины. Ссылки. Доказательства. И, как любой человек, у которого нет власти, но есть принцип, — отправил всё в один большой, эффектный Google-док всем редакторам, включая Изольду.

Реакция была разной. Кто-то смеялся до слёз. Кто-то впал в экзистенциальный кризис.

А сама Изольда…

Она молчала. Целых два дня. Ни stories, ни подкастов, ни слёзного видео в пастельном фильтре. А потом, на третий день, выложила пост:

"То, что ты повторяешь великое, не делает тебя плагиатором. Это делает тебя эхом." И добавила хештеги:

#перформанс #искусствокопирования #ирониядня

Всё. Готово! Она подала это как арт-жест.Как интеллектуальную провокацию. Как манифест поставторства в эпоху цифровой нейтральности. Интернет-сообщество клюнуло. Половина сказала “гениально”. Другая половина — “да пошла ты”. Изольда осталась при своём. А школа — закрылась. Тихо и без драмы. Просто курс больше никто не купил.

**

Прошло три месяца.

О Изольде начали забывать. Платки больше не падали, дом Chanel не страдал, воздух в редакции очистился от эзотерических фраз, а кофе — наконец перестал пахнуть, как слёзы всех мировых манифестов. Все были почти счастливы. Почти.

В один из понедельников — конечно, с опозданием на полчаса — дверь редакции открылась. Тихо. Как щелчок новой платиновой карты в терминале швейцарского банка. В open space вошла она. Изольда Варфоломеевна. В новой версии себя. Более сдержанная. Без розового свечения запрещённой соцсети. Но всё с той же походкой — «я вхожу туда, где меня не ждали, но уже должны были».

— Здравствуйте, — сказала она с улыбкой HR-бота.

— Я теперь в отделе по работе с персоналом.

У редакции случилась коллективная микропаническая атака.

HR. Изольда.

То есть теперь она будет проводить собеседования. Она будет оценивать «мягкие навыки». Она будет формулировать рекомендации. Она будет определять, кого... отпустить в путь самопознания.

— Я прошла курс «Корпоративная эмпатия и трансформационные практики в управлении командами», — добавила она.

— Сертифицированный. По Zoom.

Она не врала. У неё даже была презентация. На обложке — слоган: «Люди — это не кадры. Это потоки сознания».

Теперь на летучках она говорила:

— Уровень вовлечённости в пространстве доверия у нас падает.

— Я чувствую внутреннее сопротивление между сотрудниками и их внутренним ребёнком.

— Нам нужно перейти от KPI к KMI: Key Meaningful Intentions.

Люди начали увольняться. Без скандалов. Просто исчезали, как здравый смысл из её резюме.

Дима ушёл первым и оставил на своём столе записку: «Я не поток. Я человек. А человеку нужен покой». На обратной стороне — карандашом:

#пнхвэфире_тишины

А Изольда? Изольда осталась. Сидит у прохода, в почти пустом офисе. Платок на спинке стула. Ждёт очередную жертву. Пока ещё не упал, но мы знаем: всё впереди. В том числе — и здравый смысл, которого в нашем мире примерно как Wi-Fi в поезде: теоретически есть, но никто его никогда не видел.

P.S

Меня заспамили. Блокировка не помогает. Очевидно, она прочитала. Узнала себя — не взирая на смену имени, платформы и даже художественный вымысел. Наверное, выдало Монте-Карло. Или платок. Или просто то, что ничто так не ранит, как зеркальное отражение в сатире. Спам был объёмный, сдобренный фекалиями, злыми смайликами через слово и грамматикой, напоминающей послания из преисподней школьного сочинения. Ошибки были почти в каждом слове. Кроме одного.

Chanel.

Там, видимо, рука не дрогнула. В остальном — агрессия, пассивность и «ты просто завидуешь» в десяти вариантах.

Как вебинар по самозащите внутреннего ребёнка с подтекстом: «Я не обиделась, но ты сгоришь в аду, недочеловек.»

Свидетельство о публикации №225041500158