Свои и чужие

Дядя давно уже тяжело болел, и когда Галина распечатывала конверт, пальцы еле заметно дрожали. Женщина развернула аккуратно сложенное письмо, и из него выпала четвертушка тетрадного листа в клеточку. Беглым дядиным почерком было написано: «Я умер…», а снизу чёткой рукой тёти Клары выведена дата – 4 апреля.

Известие было ожидаемым, но от того не менее трагичным.

– А ведь это не первая дата смерти дяди Паши, – подумалось Галине.

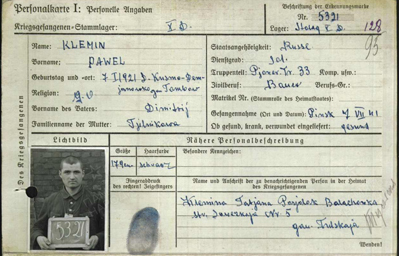

Семья уже хоронила его в далёком 1942 году, когда с фронта пришло известие о том, что красноармеец 33-го отдельного инженерного полка Павел Клёмин, один из героических защитников Брестской крепости, пропал без вести. Вестей от него так и не поступало, и бойца признали погибшим. В справке о гибели было указано, что он «сражался в крепости, вероятно, вышел из окружения. Попал в плен 7 декабря 1941 года, погиб в плену в мае 1942 года».

Мать Павла, бабушка Галины, много лет получала на него пенсию как за погибшего. Правду в семье узнали уже гораздо позже, когда в 1962 году в тамбовское село пришло письмо из Германии, пересланное тульскими родственниками. Его мама до этого момента, правда, уже не дожила.

Галина вспомнила, каким радостным и ошеломляющим стало для них это известие. Как торопились они к сельской учительнице, чтобы она перевела это первое письмо, написанное по-немецки. Как ликовали, когда после беглого перевода их догадка подтвердилась, и дядя Паша на самом деле оказался жив и здоров.

Потом дядя писал уже по-русски. Чувствовалось, правда, как он с трудом подбирает слова на родном языке, от которого успел отвыкнуть за годы жизни в Германии.

Галина тогда училась в техникуме в Тамбове, и два-три раза в месяц ей приходило из Гамбурга письмо с вложенной в конверт красненькой советской десяточкой. Потом она узнала, что дядя специально ходил в порт к русским морякам и менял марки на эту десяточку. И до сих пор она помнит вкус конской колбасы, которой баловала себя благодаря дяде. Ей, студентке со стипендией в 20 рублей, эта дешёвая колбаса казалась просто восхитительной.

Присылал дядя Паша и посылки с разными заграничными подарками. Четырёхлетнему брату Галины прислал как-то костюмчик. Брат, ходивший до сих пор в самодельных рубахах, сшитых матерью, почувствовал себя на селе большим модником. Но костюм надевал, конечно же, только по праздникам.

А железная дорога! Это был незабываемый подарок! До сих пор в глазах стоит. Отец Галины был плотником, и все игрушки у них были из чурочек и палочек. Настругает, сколотит – вот вам, играйте. А тут настоящая железная дорога, с настоящим паровозом и новенькими вагонами! Этот подарок стал настоящей сенсацией, на неё приходили смотреть всем селом.

Встретиться родным удалось два раза, уже в 80-х, после потепления международной обстановки. Дядя Паша с женой Кларой прилетели в Ленинград по туристической путёвке. На встречу с ним приехала почти вся родня: сама Галина, её мама, старшая дочь Марина, сестра матери Анастасия, брат Пётр.

С каким нетерпением родственники сидели тогда на кухне у сестры Галины в коммунальной квартире и ждали телефонного звонка! Стояли майские белые ночи, светло было как днём. В 12 часов ночи раздался долгожданный звонок, и в трубке – знакомый голос дяди Паши: «Я прилетел, я на родной земле! Нас везут в гостиницу, построенную к Олимпиаде».

Гостиница – огромная, вся из стекла. Когда подъехали на такси, сразу увидели дядю Пашу, спускавшегося по лестнице. Мама потом вспоминала, что сразу узнала Павла, хоть и виделись они последний раз 40 лет назад. А встретились, растерялись, не знают, что и говорить. Разрядила обстановку четырёхлетняя племянница Людмила, спросила звонким голосом: «Здравствуйте, а вы жвачки привезли?». И все засмеялись. Конечно же, жвачки привезли, как же без них?

Тётя Клара по-русски не говорила, но вот чудеса, все понимали её без переводчика. Помогли, видимо, знания немецкого, полученные в школе. Она рассказала, что очень боялись лететь в Россию. Их перед поездкой страшно пугали, что отсюда не выпустят, отправят в концлагерь, да и вообще, русские – дикие люди, они в туалет на горшок ходят и в окошко выкидывают. В эту сказку поверил даже дядя Паша. Галина тогда очень сильно смеялась и сквозь смех сказала: «Дядь Паш, ты же в 39-м году жил у нас в селе, тогда так не делали, неужели сейчас что-то изменилось?».

Когда гуляли по Ленинграду, было, правда, сильно заметно, как следили за родственниками сотрудники спецслужб. И после встречи к гражданам Германии как бы невзначай подъехал автобус: «Вам куда? Нам по пути. Может, подвезти до гостиницы?». Надо же было послушать, о чём они будут говорить, повидавшись с родственниками из России. А во дворе гостиницы дежурила чёрная «Волга». Слежка бросалась в глаза, ведь тогда ещё не было столько машин во дворах.

При встрече только и узнали родные историю дядиного чудесного спасения из плена.

– Брестская крепость встретила войну первой. Когда немцы напали на гарнизон, бомбили и вели обстрел, никто не понимал, что происходит. Посчитали, что это провокация со стороны Германии, поэтому ответный огонь не вели. И потом, первые дни войны выпали на выходные, в гарнизоне оставались только рядовые и младший офицерский состав, никто из них не мог отдать приказ на вскрытие хранилища с оружием. И когда немцы окружили крепость, все оставшиеся в живых ушли под землю, – рассказывал дядя Паша.

Через неделю осады решили выйти и разведать обстановку. В разведку пошли четверо, в том числе и Павел Клёмин. Пробирались по болотам, окружавшим крепость. Тут, в камышах, его и настигли пули противника: Павла серьёзно ранило в руку и спину. Товарищи, с которыми он был, оказались из числа тех, с кем не стоит идти в разведку: запаниковали и скрылись, оставив его раненого в болоте.

В этих камышах раненого подобрали немцы. Павла выходили в немецком госпитале и отправили в трудовой лагерь. Жизнь в лагере была невыносимо тяжёлой: их заставляли много работать, а кормили очень скудно, порой даже хлеба с водой не давали.

В 43-м году, после пленения фельдмаршала Паулюса в Сталинграде, одного из главных идеологов плана нападения нацистской Германии на Советский Союз, отношение немцев к пленным заметно изменилось. Стали кормить получше и отпускать работать в хозяйства к немецким крестьянам – бауэрам.

– Выглядел я тогда, конечно, не лучшим образом: высокий, худой, да ещё и истощённый за годы жизни в лагере. Но всю деревенскую работу знал хорошо. И один бауэр взял меня к себе работником. Первый день как мы пришли, хозяйка нас, голодных, пожалела и решила накормить. А хозяин, увидев это, подошёл и выбил у меня хлеб из рук. Так обидно стало! А потом я понял, что, если бы я этот хлеб съел, тут же умер бы от разрыва кишечника, мой истощённый организм не выдержал бы такого обилия пищи, – делился с родными дядя Паша.

Постепенно жизнь налаживалась: бауэры хорошо относились к русским работникам, кормили с избытком. Павел даже экономил еду: потихоньку припрятывал то яйцо, то кусок хлеба – и относил в лагерь товарищам, которые так ослабли, что не могли даже работать.

Его жалость сыграла с ним злую шутку. Однажды при досмотре камер и личных вещей пленных в лагере у одного из них нашли яйцо, и он выдал немцам, что еду пленным приносил заключённый №5321, Павел Клёмин.

Унтер-офицер приехал в хозяйство, где тот работал, и начал избивать его дубинкой по голове. Бил так сильно, что у Павла на всю жизнь осталась вмятина на голове. Хозяин усадьбы не мог вмешаться и защитить своего работника, его и самого могли тогда расстрелять. От неминуемой смерти Павла спасла овчарка хозяина, за которой он постоянно ухаживал: собака сорвалась с цепи и вцепилась унтер-офицеру в руку. Раздосадованный немец оставил избитого пленного в покое, но потребовал с хозяина за него большой штраф.

Добрый крестьянин заплатил за парня выкуп и оставил работать у себя. Выходила Павла дочь хозяина Клара, которая потом стала его женой.

Когда война закончилась, пленные об этом сразу же узнали. В лагерь приехали американцы и объявили заключённым, что они могут быть свободны. Как дальше жить, никто не объяснил, мало того, немцам теперь запрещалось «эксплуатировать» бывших пленных, и русские лишились работы у бауэров - единственного источника пропитания. Как вернуться на родину, тоже было непонятно. Тем пленным, что были в лагере, снова пришлось голодать.

– Однажды в лагерь приехали особисты наши. Обо всех нас им было уже известно всё. Офицер КГБ, неплохой мужик, подошёл ко мне и говорит: «Тебе на родине уже ничего не светит. Отец – кулак, сидел по доносу зятя, дед с дядей расстреляны как враги народа, и ты в плену был как предатель. Из немецкого лагеря прямиком в наш поедешь. А останешься в Германии, тебе работу дадут». Я подумал-подумал, и решил не возвращаться. Тут хоть враги были, а там свои издеваться будут, – поделился Павел Клёмин с родными при встрече.

После освобождения из лагеря Пауль женился на Кларе, обзавёлся домом, хозяйством, тремя детьми. Но постоянно тянуло на родину, куда он мог теперь приехать только как турист. Во вторую поездку в Ленинград он взял с собой дочерей – Марию и Веру. И снова родные из Ковылки ездили с ними повидаться. Это была последняя встреча с роднёй: Павел тогда уже тяжело болел.

Самой большой мечтой Павла было побывать на родной Тамбовщине. Но ей так и не суждено было сбыться, из-за болезни. Вместо него на родную землю отправилось его прощальное письмо. Он писал его, зная, что уже умирает, и даже конверт подписал сам. Только дату смерти поставила тётя Клара. Это была последняя воля покойного, его прощальный привет Родине.

Свидетельство о публикации №225042300969