Отключение электроэнэргии в котельной - жизненный

Отключение электроэнэргии в котельной

с прямоточными водогрейными котлами

и зависимой схемой системы отопления

подключения потребителей.

Возстановление режима работы котельной

после подачи электроэнэргии.

Составлено Горбачёвым Сергеем Александровичем

на основе многолетних наблюдений за работой котельного оборудования и непосредственного личного участия в качестве оператора котельной в этих работах.

Незнание - плохое средство избавиться от беды.

Поспешность сама себе мешает.

Сколько-б ты не жил, всю жизнь следует учиться.

Если благоразумный человек сказал

нам что-то неприятное - поверим ему;

если дурак - простим.

Луций Анней Сенека младший,

писатель, философ - стоик,

воспитатель и советник Нерона

Отключение электроэнэргии - тяжёлый рабочий момент в деятельности котельной. Тяжесть усугубляется внезапностью и непредсказуемостью последствий. Оператор на смене должен знать, что ему необходимо делать при отключении электроэнэргии, во время её отсутствия, и быть готовым к выполнению мероприятий и действий, необходимых для предъотвращения разрушения оборудования котельной и теплотрасс, как подготовить к пуску оборудование после подачи электроэнэргии, сохраняя в существе своём спокойствие и хладнокровие - что-бы не случилось. Поэтому оператору никто не имеет права трепать нервы своими порой безтактными замечаниями и указаниями. Оператор должен знать и чётко представлять процессы, которые происходят при выработке тепловой энэргии в котлах, трубопроводах и насосах, как работает автоматика в целом - то-есть на вверенном операторскому попечению оборудовании.

Согласно должностной инструкции оператор на смене - единственный человек, кто ответственен за состояние оборудования и процессы, происходящие при выработке тепловой энэргии и передаче её к потребителям. Все остальные работники предприятия: начиная от слесарей, киповцев, электриков, сотрудников а.д.с., мастера участка, начальника или инженера эксплуатационного района и вплоть до директора - могут лишь контролировать, давать советы и указания оператору, но вмешиваться в работу по непосредственному управлению оборудованием котельной, и уж тем более что-либо крутить-вертеть, без просьбы оператора - у вышеперечисленных лиц ПРАВА НЕТ! - это следует из должностных инструкций оператора котельной. Оно конечно, в критических ситуациях, когда существует физическая невозможность оператором на смене выполнять свои должностные обязанности, вышеперечисленным лицам возможно и нужно действовать по остановке, отключению или включению котельного оборудования, в силу сложившихся непреодолимых обстоятельств, и тогда они будут нести ответственность за свои действия. НО! - до тех пор, пока оператор на смене физически способен выполнять рабочие функции - то действует и управляет процессами только он (оператор) и никто более! Оператор может, при необходимости, попросить кого-либо из присутствующих помочь ему, и помощь должна быть оказана без пререканий и умничиния, типа: «… а что ты понимаешь?, … без тебя - дурака знаю, … раскомандовался тут…» и так далее, эпитетам несть числа.

По прочтении может возникнуть вопрос: «А к чему всё это написано? - Это-же и так очевидно». Да, как-будто-бы - очевидно! Но многолетняя практика показывает, что при отключении электроэнэргии действуют и командуют все кому не лень и не попадя: слесаря, мастер, инженер или начальник района, в меньшей степени а.д.с.. Оператор-же получается в роли жалкого подмастерья, так сказать - мальчик или девочка «на подхвате». Как правило, вышеперечисленные сотрудники (кроме оператора, разумеется) обладают поверхностными и непрочными знаниями по теплотехнике, гидравлике и другим сопряжённым наукам, и не имеют операторского стажа хотя-бы в течение трёх-пяти лет. Не идеализируя и операторов (то-же хороши бывают, и «чудесы» творят, что и незнашъ как исправить) тем не менее необходимо отметить тот неоспоримый факт, что работая непосредственно с оборудованием котельной, вольно или невольно, наблюдая за оборудованием и анализируя свои действия оператор приходит к осмыслению и пониманию того, что происходит с оборудованием, почему это так, а не иначе - как ему пытаются порой внушить вышестоящие товарищи по работе. Большей частью возражения заканчиваются скандальчиком, типа: «… сами ничего не знаете, а лезете, … без вас разберёмся, … не твоё дело, … что ты понимаешь дурак (или дура), иди ты со своими теориями…, … вы тут только спать приходите!» - им-же, опять-же, нет числа и счёта. Но особенно трудно, а в большинстве случаев ничего не может доказать оператор в критической ситуации (отключение электроэнэргии или внезапная остановка сетевого насоса), когда счёт идёт порой на минуты. Оператор просто безсилен перед нахрапистым произволом, творящимся в котельной. И потом, после всей этой нервотрёпки, оператор, осознавая свою ответственность за свои действия, вынужден производить пуск оборудования в работу. Естественно, что после нервотрёпки неизбежны ошибки, просчёты и неправильные действия, повинны в которых те - кто мотал душу, а вовсе не оператор. Выходов из создавшейся ситуации видится два:

ПЕРВЫЙ: исключить из должностной инструкции пункт об ответственности оператора за состояние оборудования котельной (хотя-бы в части действий при отключении электроэнергии);

ВТОРОЙ: приказом по предприятию, вплоть до отстранения от занимаемой должности, категорически запретить вмешательство в непосредственные действия оператора по управлению оборудованием при отключении электроэнэргии, во время её отсутствия (время отсутствия непредсказуемо), и после её включения, всех вышеперечисленных лиц независимо от занимаемой должности и стажа работы на предприятии. Если оператор на смене жив и здоров - то манипуляции с оборудованием осуществляет только он, и никто не вправе трепать ему нервы, человек сосредотачивается на свои действия - оператор знает сам что ему делать! А самое противное и гадкое во всём этом, что потом все, кому не лень, начинают обвинять и хаять операторов в своих, но не в операторских, неправильных и безграмотных действиях; как-будто оператор накрутил-навертел, а вокруг все мягкие, белые, пушистые - нет и ещё раз нет - тот кто мешал оператору, кто сам лез «порулить» тот и виноват!

Чем вызвано это может-быть слишком категоричное и эмоциональное суждение? Жизненным опытом и неоднократными практическими действиями в качестве оператора котельной при отключении электроэнэргии как в одиночку, так и при наличии присутствия товарищей по работе. Конечно, можно сказать что ничего-де «перетопчутся», не в первый раз, пора привыкнуть. Да, операторы уже знают - кто на что способен, но после каждого такого перетаптывания остаётся в душе осадок «лёгкого» омерзения и неуважения к этим «топтунам».

Это вступление необходимо ввиду того, что нижеописываемые действия оператора при отключении электроэнэргии основаны на непреложных законах гидравлики, гидродинамики, термодинамики, логики и здравого смысла - чего порой очень не хватает многим в непосредственной практической деятельности, и уж тем-более в критической ситуации, которой является отключение электроэнэргии или внезапной самопроизвольной остановке сетевого насоса.

Нижеописываемые действия применимы к котлам, имеющим в своём устройстве дополнительные и длительно действующие (до естественного остывания) источники тепловой радиации (излучения), обладающие большой тепловой инерцией, что является вредным фактором при отключении электроэнэргии. К этим устройствам относятся: футеровка подовых и форкамерных горелок, кирпичные горки для дожигания факела инжекционных горелок, перевалочные стенки между топкой и конвективной частью котлов, в меньшей степени обмуровка котлов. То есть речь идёт о котлах ТВГ, НР и им подобных со всеми разновидностями и модификациями.

Отключили электроэнэргию. Случилось! Далее действовать согласно нижеприведенному плану, без фанатизма, истерик, не прея от страха, О_С_О_З_Н_А_Н_Н_О - потому что уже «Случилось!», и прошлого мгновенья не вернёшь:

1. Взять себя «в руки», записать время отключения и сосредоточиться. При необходимости прирявкнуть и «послать подальше» охающих-ахающих комментаторов и жаждущих действия личностей случившихся неподалёку.

2. Отключить автоматическую подпитку и подпиточный насос тумблерами на блоке управления подпиткой.

3. Расцепить вручную анкерное зацепление ПЗК. Если сделать этого невозможно по причине удалённости ГРУ (ШРП и т.д.) от операторской - то, конечно-же, необходимо бежать к котлам и перекрывать газовые краны на опуске от основного газового коллектора.

Замечание: Раньше, на автоматике ПМА, основным прибором, отключающим подачу газа к котлам, был механический прибор контроля наличия циркуляции теплоносителя в системе, как только циркуляция прекращалась - молоточек прибора падал и отсекал подачу газа в коллектор к котлам. Автоматику ПМА убрали - прогресс, обновление. Но почему-то в новых автоматиках безопасности этого прибора нет, а отсюда и происходят «малоприятные» вещи: перегревы, гидроудары и их последствия. Попытки добиться установки приборов отсекающих подачу газа к котлам при отсутствии циркуляции теплоносителя успеха не имели. Причина? Мне она неизвестна, а строить предположения и гадать на кофейной гущще можно до безконечности.

4. Открыть обводные линии вокруг подпиточных клапанов большого и малого контуров циркуляции теплоносителя.

5. Если перед отключением температура на выходе из котлов была около 800 C и выше, и если есть в свободном доступе задвижка на выходе теплоносителя системы отопления из котельной в теплотрассу, то эту задвижку необходимо срочно перекрыть для предъотвращеия распространения возможных гидроударов.

6. Посмотреть давление на входе и выходе из котлов и по таблице соотношения «Давление - Температура кипения теплоносителя» проверить возможность закипания теплоносителя в котлах. При этом нужно помнить о необходимости вычитания 200 C из табличного значения, тем самым узнав температуру начала насыщения, то-есть температуру начала так называемого «молочного кипения», предшествующего основному, когда образуется множество мельчайших пузырьков пара.

Таблица соотношения должна быть в операторской на видном месте!

Если давление позволяет не безпокоиться о кипении, то-есть давление чуть меньше (до 30%) рабочего и нет его резкого снижения из-за утечек ТО (самое интересное в этой затее) И ДЕЛАТЬ НИЧЕГО ПОКА БОЛЕЕ НЕ НУЖНО, В ЧАСТИ РАБОТЫ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. Абсолютно не нужно открывать воздушники и коллекторные выпуски котлов!

7. Пойти к котлам. Открыть шибера и поддувала, регулировочные шайбы инжекционных горелок. Перекрыть все газовые краны и открыть продувочные свечи - выполнить всё что необходимо в таких случаях согласно инструкциям.

Замечание: Оператор обязан уметь различать звуки потрескивания остывающей футеровки и обмуровки и звуки закипания или кипения теплоносителя в трубной системе котла - если оператор не может отличить одно от другого то это очень плохо.

8. Позвонить в а.д.с. Теплосети сообщить об отключении и узнать когда ожидается возобновление подачи электроэнэргии.

9. Дефилируя по котельной, оператор прислушивается к котлам и, если у него возникло подозрение, что начинается закипание, начались характерные тески и шумы в трубных системах котлов, даже при наличии давления, при котором кипения быть не должно, то необходимо закрыть на ; задвижку «На нагнетание» сетевого насоса, бывшего в работе. Закрытие определяется по высоте штока примерно, без фанатизма, учитывая люфт вращения штурвала - то-есть холостой ход: когда штурвал вращается, но не тащит за собой шток со щёчками.

10. Если есть подозрение что закипание всё-же началось: плавно и медленно, помня про то, что в трубке до крана есть остывший теплоноситель от предъидущей продувки (то-есть возможен «гидроударчик»), приоткрывая на ; - 1/3 воздушники котлов и воздушник от общего воздухосборного бачка выпустить пар, следя одновременно за показанием манометра и не допуская резкого снижения давления в котле и в прямом трубопроводе.

Понятное дело, что все воздушники должны быть действующими и в исправном состоянии. Оператору необходимо убеждаться, вне зависимости от времени суток и всякого рода указаний типа «… что ты всё крутишь, … не лезь, а то надоело менять и сальники набивать…» - ну и так далее, в исправности воздушников не менее двух (!) раз в смену, кратковременным и плавным их открытием на ; - 2/3 до появления устойчивой струи горячего теплоносителя.

Замечание (очень важное и существенное):

В существующих инструкциях, технологических картах на противоаварийные тренировки и пр., описывающих действия оператора есть неразумные рекомендации по дренажированию котлов через нижние коллекторные выпуски. Так вот! Делать этого КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Почему? Да потому, что выпуская теплоноситель (воду) из нижних коллекторов, лицо допустившее такое действие и продолжающее упорствовать в своём заблуждении, в верхней части трубной системы котла создаёт тем самым разреженную зону, вследствие чего резко снижается давление и начинается интенсивное кипение теплоносителя. Причём кипение может начаться и при меньшей температуре, нежели чем кипение при атмосферном давлении (1000 С) из-за разреженности пространства, где давление может быть и меньше атмосферного, то-есть как вакуумном деаэраторе. Пар, образующийся при этом, являясь средой неупругой, естественно стремиться занять весь предоставленный объём. Здесь следует помнить и о том, что в 1 литре воды содержится 1600 литров пара. Мало этого, пар начинает интенсивно конденсироваться, а тут ещё устремляется в разреженную зону остывший теплоноситель и из прямого трубопровода, и из обратного, вобщем, как неизбежное следствие - в замкнутом пространстве трубной системы начинаются гидроудары и прочие «прелести» их сопровождающие. Гидроудар представляет собой резкое схлопывание молекул пара при конденсировании и резким-же увеличением скорости движения среды (теплоносителя) в точке схлопывания.

Здесь придётся говорить и о подпитывании котлов при отсутствии электроэнергии. Совершенно непонятно - каким чудесным образом должны подпитываться котлы хим. подготовленной водой, если, следуя указаниям существующих инструкций, технологических карт на противоаварийные тренировки и пр., операторы должны полностью перекрыть задвижку «На нагнетание» бывшего в работе сетевого насоса. Следуя логическому разсуждению, получается, что подпитывание системы осуществляется по цепи: через обратный трубопровод к потребителям, а уже от них в подающий (прямой) трубопровод и, наконец-то, в котёл. А поскольку теплоноситель в подающем (прямом) трубопроводе уже давным-давно остыл, да ещё, согласно существующих инструкций, в верхней части котлов паров понапускали, вышеописанным дренажированием, то в итоге получается полная ахинея и ерунда с тряской котлов и трубопроводов, стрелянием обмуровки (как при артобстреле), парением из открытых воздушников и голосением всех предстоящих и действующих.

Это читать может-быть и смешно, да наблюдать жутко - а ведь зачастую так и происходит: от вопиющей безграмотности, технической некомпетентности, которые прикрываются фиговым листочком авторитета начальствующего положения или, что ещё глупее, стажем работы на предприятии - но не оператором, неет!: а слесарем, киповцем, в а.д.с., и так далее - по восходящей Гауссовой кривой распределения случайных величин. «Мы всегда так делали!» - утверждается со стоеросовой прямотой суждений.

«Среди прочих недостатков нашей природы есть и этот - не столько неизбежность заблуждения, сколько любовь к своим заблуждениям, а у заблуждений нет предела».

«Большая толпа приверженцев - всегда верный признак худшего».

Луций Анней Сенека младший

Уместно будет сказать и о том, что подпитку системы лучше осуществлять подогретой хим. подготовленной водой из специального аккумуляторного бака, который одновременно являлся-бы необходимым запасом воды на случай аварийного отключения городского водопровода. Конечно, этот бак должен быть несколько иной конструкции, нежели аккумуляторный бак для горячего водоснабжения. Конструкцией должно быть предусмотрено, чтобы подпитка в момент отсутствия электроэнэргии осуществлялась под действием давления городского водопровода. Объём подпиточного бака должен быть равен объёму разсчётного значения суточной подпитки плюс 25% (среднетехнический норматив запаса прочности, устойчивости и т.п.) от этого значения на непредвиденные обстоятельства. Для примера: при разсчётном значении суточной подпитки в 20 м3 объём подпиточного бака составит 25 м3.

Возвращаясь к подпитыванию системы и действиям при отсутствии электроэнэргии - что-же всё-таки нужно сделать, чтобы избежать вышеописаных и никому не нужных «чудес»?!:

; Необходимо задвижку «На нагнетание», как было сказано выше, закрыть на ;, чтобы через оставшуюся ;, осуществлялось правильное питание котлов: по обратке после сетевого насоса.

; Категорически запретить приказом по предприятию, вплоть до отстранения от занимаемых должностей, открывать нижние коллекторные выпуски котлов при отсутствии электроэнэргии.

; Оперировать лишь воздушниками, плавным и кратковременным их (воздушников) приоткрыванием, не допуская резкого снижения давления и чрезмерного выпуска из них теплоносителя.

12. Если котлы не кипят и в них лишь потрескивает остывающая футеровка и обмуровка, ТО НИЧЕГО И НЕ НУЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ В ЧАСТИ ДЕЙСТВИЙ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (ещё раз повторюсь, ибо у многих нет понимания - почему это так), а лишь наблюдать за давлением на котлах и городского водопровода. Утечки неизбежны, и в итоге давление в котлах будет равно давлению в водопроводе: как правило это 2,5 кг/см2. Ничего страшного, по таблице зависимости t0 кипения от P на манометре при 2,5 кг/см2 - t0 кипения составит приблизительно 130 - 1350 С, а t0 начала насыщения приблизительно 110 - 1150 С. Так что скорее всего котлы не закипят, особенно если перед отключением t0 на выходе из котлов была не более 700 С. Оператор должен чётко знать t0 на выходе из котлов, всех бывших в работе. Это знание необходимо для своих (операторских) последующих действий при отключении и отсутствии электроэнэргии или внезапной самопроизвольной остановкой сетевого насоса, тем дамокловым мечом, при котором и происходит операторское «спаньё» и «безделье».

В итоге, на основе вышесказанного: ходим, наблюдаем, прислушиваемся. И лишь при необходимости (!) обдуманно действуем. А если кто-то из присутствующих испытывает непреодолимый зуд от желания крутить-вертеть-открывать-включать - на это есть туалет, где, в тиши уединенья, зудящую похоть можно удовлетворить, закрывшись изнутри.

13. Включили электроэнергию - УРА! Не спешим и не дёргаемся от бурной радости. А то ведь опять могут вырубить, и поэтому нужно узнать в а.д.с. о том, что это окончательное включение или будут ещё «манёвры». Предстоит пуск всего оборудования в работу, а это требует ещё большего внимания и сосредоточенности, нежели предъидущий период отсутствия электроэнергии. И уж тем-более отсутствия комментаторов и советчиков, а наипаче тех, которые могут пойти и по-тихому нажать кнопку, оне-же всё знают. Команды и просьбы в помощи, если рядом есть слесаря, электрики, киповцы и т.д., на пуск оборудования в работу даёт ТОЛЬКО! оператор на смене и никто более!!!

14. В первую очередь запустить циркуляцию горячего водоснабжения. Поскольку за время простоя трасса испорожнилась, то пуск осуществляется плавно при приоткрытой на ; задвижки «На нагнетание» сетевого насоса ГВС. Одновременно следует приоткрыть краны в душевой и рукомойнике для удаления воздуха и пара, которые могут появиться на рабочем колесе насоса. Трасса ГВС должна заполняться медленно во избежание гидроударов и чтобы не произошёл отказ в работе насоса ГВС из-за неравномерного нагружения рабочего колеса и перегрева электродвигателя. При появлении давления в трассе ГВС до ; рабочего можно приоткрыть задвижку «На нагнетание» сетевого насоса ГВС до ; - 2/3, и в таком режиме насос ГВС пусть работает до появления давления близкого к рабочему, после чего задвижка «На нагнетание» открывается полностью. Если на насосе ГВС есть перепускная линия с Нагнетания на Всас, то задвижку «На нагнетание» можно открыть и полностью, соблюдая правила пуска насосов с асинхронными электродвигателями в работу, а оперировать задвижкой на перепускной линии. Понятно, что при пуске эта перепускная задвижка открыта полностью, а по мере заполнения трассы её необходимо прикрывать до появления рабочего давления.

15. Подпиточным насосом в ручном режиме накачиваем давление в системе отопления до значения на 0,5 кг/см2 больше чем верхний предел отключения по ЭКМу подпиточтного насоса для обратного трубопровода системы отопления. Для примера: верхний предел отключения по ЭКМу - 3,3 кг/см2 следовательно накачиваем до (приблизительно) 3,8 кг/см2, без фанатизма, все значения приблизительны: ± 0,2 кг/см2 разницы вполне допустимо. Подпиточный насос останавливается.

16. Проверяем наличие остаточного пара в воздушниках и буде такового не обрящется, струя льётся ровная без фырканья, ещё немного подкачиваем подпиточным насосом вручную.

Важный момент перед пуском циркуляции: кратковременным включением БУРСов узнаём t0 на выходе из котлов по электронным термометрам, поскольку зачастую обычные термометры на котлах банально отсутствуют, а заодно проверяем и работу автоматики безопасности - звенит-ли колокольчик.

Даже если t0 на выходе из котлов свыше 900 С (но меньше чем t0 начала насыщения при данном давлении) то можно спокойно запускать циркуляцию системы отопления: кипения нет - давление достаточно высоко, пара нет - уже тоже убедились в его отсутствии. Конечно краской повоняет, ну что-ж: искусство требует жертв, ничего - вонь проветрится.

17. Задвижка «На нагнетание» сетевого насоса системы отопления приоткрыта на ;, если есть перепуски с Нагнетания на Всас и в Прямой трубопровод - открыть их полностью. Ну и - нажав кнопку запустить сетевой насос в работу. Задвижку «На нагнетание» пока более не открывать. Давление после пуска насоса немного «просядет» - ну и что? Включить автоматическую подпитку системы отопления. Да - задвижка «На нагнетание» сетевого насоса системы отопления будет греметь, и звенеть, но открывать её больше пока нельзя! До тех пор пока t0 на выходе из котлов не снизится до (примерно) 500 С, чем меньше тем лучше. После снижения температуры задвижку можно открывать до требуемого значения - это обусловлено тем, что насосы могут иметь ограничение по потребляемому рабочему току, превышение которого приводит к отказу насоса в работе.

Приоткрытие задвижки «На нагнетание» на ; перед пуском насоса обусловлено тем, чтобы выталкиваемый из насоса теплоноситель не забивал повышенным давлением закрытые щёчки задвижки, а проходил дальше - иначе задвижку можно и не открыть, а лишь срезать от непомерного усилия бронзовую гайку штурвала. Открытие задвижки «На нагнетание» сразу до требуемого значения может привести к гидроударам из-за интенсивного перемешивания в турбулентном потоке теплоносителя холодного слоя из трассы и нагретого в котле. Пусть разбавление происходит плавно и медленно. Если давление в системе значительно снижается, то подпитку пока осуществлять вручную, отключив автоматическую.

«Festina lente» (фе;сцина лэ;нтэ, с латинского ;- ;«Поспешай медленно», «Торопись не спеша»), это было одно из любимых выражений Октавиана Августа, римского императора: (Август Гай Юлий Цезарь Октавиан, 63 г. до н.э.– 14 г. н.э.).

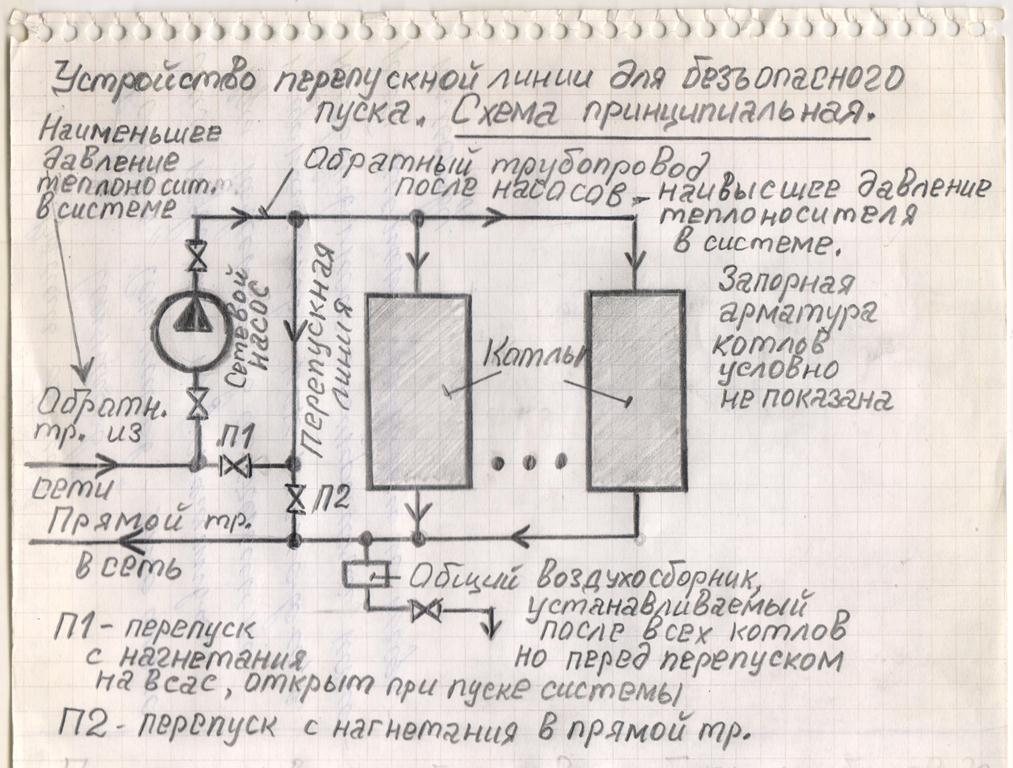

Замечание: С целью повышения эксплуатационной безопасности и снижения до минимума риска возникновения гидроударов при пуске циркуляции теплоносителя системы отопления после отключения и возобновления подачи электроэнэргии считаю, что необходимо осуществить во всех котельных устройство двух перепускных линий около сетевых насосов системы отопления:

1-я линия - с Нагнетания на Всас;

2-я линия - с Нагнетания в Прямой трубопровод после котлов ближе к выходу трубопровода из помещения котельной.

Ниже приводится принципиальная схема устройства перепускных линий.

Котлы, при внедрении в практику такой схемы, как-бы запираются потоком теплоносителя через перепускную задвижку П2 и разбавление перегретого теплоносителя в котлах осуществляется медленно без рывков и гидроударов. Как правило, задвижки на выходе из котлов системы отопления изначально прикрыты и достаточно хорошо при регулировании расхода (м3/час) теплоносителя через котлы, а так-же и то, что в котельных применена тупиковая схема расположения котлов по ходу теплоносителя после насоса.

При пуске насоса задвижки на обеих перепускных линиях открыты. Этим достигается плавный пуск насоса в работу и насос какое-то время работает на себя. После чего оператор начинает прикрывать задвижку с Нагнетания на Всас, восстанавливая тем самым циркуляцию в трассе системы отопления. А после снижения температуры на выходе из котлов прикрывает и перепуск с Нагнетания в Прямую. Циркуляция тем самым восстановлена в полном объёме через котлы.

У читающего может возникнуть вопрос: «Что он всё талдычит о плавности и медленности?». Дело в том, что движение теплоносителя в трубопроводах турбулентно, то-есть проще говоря - неустойчиво и характеризующееся постоянным перемешиванием слоёв потока из-за большой скорости движения. Поэтому всякое резкое изменение в таком потоке может привести к созданию зон разреженного завихрения слоёв потока, которые в свою очередь являются одной из причин гидроударов.

18. После снижения t0 на выходе из котлов до (примерно) 500 С и ниже: сначала открыть задвижку «На нагнетание» до требуемого значения. Подпитка переводится в автоматический режим. Потом необходимо проверить работу автоматической подпитки. Убедиться кратковременной продувкой ближайшего котла, что подпиточный насос автоматически включается при снижении давления и отключается при достижении верхнего предела по ЭКМу. После этого циркуляция считается возстановленной.

19. В то время пока идёт процесс разбавления перегретого теплоносителя, а это около 10-20 минут, можно и нужно возстановить циркуляцию в малом контуре «Котёл - Водоподогреватель». Перед пуском убедившись в отсутствии пара в воздушнике малого контура. Пуск циркуляции осуществляется обычным способом.

20. Произвести розжиг котлов, сообщить в а.д.с. о времени и предпринятых действиях, сделать записи в вахтенном журнале и т.д. согласно действующих инструкций. Начинаем набор аккумуляторного бака системы ГВС. Котельная работает в обычном режиме.

21. Котлы после розжига прогревать на минимуме давления газа чтобы только не гасло и устойчиво горело пламя, тяга не более 2 мм. водн. ст.. Прогрев осуществляется до того состояния как футеровка закраснеется. На это уходит где-то около часа, и ещё час работы на первом режиме. Котлы испытали шок от внезапного охлаждения и поэтому поспешным розжигом и интенсивным горением насиловать их нельзя. Тем более что если непрогретый котёл сразу выводить на какие-то режимы то ничего не получится: пламя будет плясать как старая дева на престольном празднике, дверцы поддувала и футеровку трясти. И тут уж недалеко и до беды с отрывом пламени или растрясывания обмуровки и футеровки - как следствие завал горелки, а может быть и взрывом газовоздушной смеси.

Завершая описание отключения электроэнэргии в котельной, хочу выразить благодарность прочитавшему сей труд человеку. А так-же благодарность коллективу м.у.п. «Калугатеплосеть» за богатый иллюстративный материал и помощь в работе оператором котельной.

С признательностью! Сергей Александрович Горбачёв

2018 - 2020 годы, гор. Калуга.

Свидетельство о публикации №225060201368