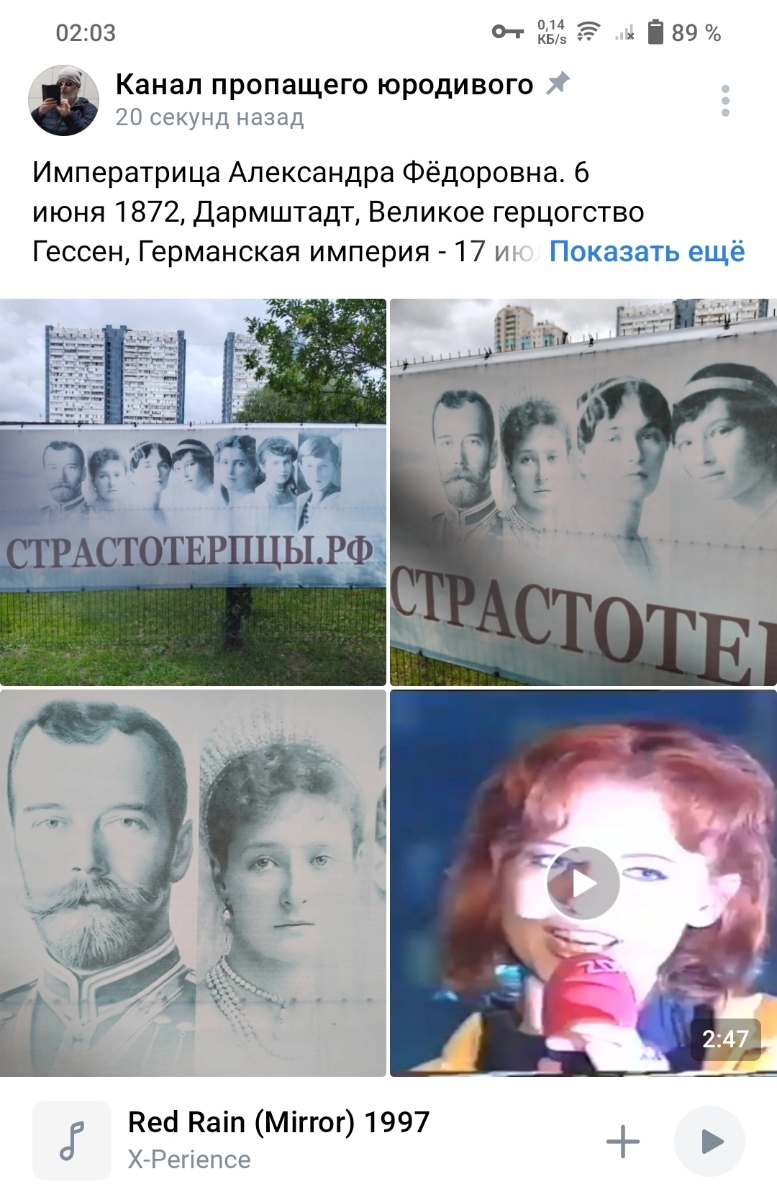

Императрица Александра Фёдоровна

Данное ей имя состояло из имени её матери (Алиса) и четырёх имён её тёток:

Виктория Аликс Елена Луиза Беатриса (Victoria Alix Helena Louise Beatrice). От королевы Виктории Алиса унаследовала ген гемофилии.

Второй раз она прибыла в Россию в январе 1889 года по приглашению великого князя Сергея Александровича. Пробыв в Сергиевском дворце (Петербург) шесть недель, принцесса познакомилась и обратила на себя особое внимание наследника цесаревича Николая Александровича.

Николай и Александра приходились друг другу дальними родственниками, будучи потомками немецких династий. Например, по линии своего отца Александра Фёдоровна была и четвероюродной тёткой (общий предок — прусский король Фридрих Вильгельм II, через которого приходилась внучатой двоюродной племянницей своей тёзке также Александре Фёдоровне, прабабушке Николая II), и троюродной сестрой Николая (общий предок — Вильгельмина Баденская, через которую приходилась внучатой племянницей бабушке императора).

14 (26) ноября 1894 года (в день рождения императрицы Марии Фёдоровны, что позволяло отступление от траура) в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание Александры и Николая II.

В последующие годы императрица родила подряд четырёх дочерей:

Ольгу (3 [15] ноября 1895 год),

Татьяну (29 мая (10 июня) 1897 год),

Марию (14 (26) июня 1899 год)

и Анастасию (5 [18] июня 1901 год).

В императорской семье очень остро встал вопрос о сыне — наследнике престола. Наконец, 30 июля (12 августа) 1904 год в Петергофе появился пятый ребёнок и единственный сын — цесаревич Алексей Николаевич, родившийся с наследственным заболеванием — гемофилией.

Сенатор В. И. Гурко, рассуждая о истоках «взаимной, с годами всё возраставшей между обществом и царицей отчужденности» писал в эмиграции:

"Отчуждению царицы от петербургского общества значительно содействовала внешняя холодность её обращения и отсутствие у неё внешней приветливости. Происходила эта холодность, по-видимому, преимущественно от присущей Александре Фёдоровне необыкновенной застенчивости и испытываемого ею смущения при общении с незнакомыми людьми. Смущение это препятствовало установлению ею простых, непринуждённых отношений с лицами, ей представлявшимися, в том числе с так называемыми городскими дамами, а те разносили по городу анекдоты про её холодность и неприступность"

Камер-юнгфера императрицы М. Ф. Занотти показывала следователю А. Н. Соколову:

"С государыней я прожила всю мою жизнь. Я её хорошо знаю, люблю. Мне кажется, что государыня в последнее время была больна… Государыня была больна, как мне кажется, истерией. <…> Может быть, у неё была какая-либо женская болезнь. Что-то такое у неё было в этом отношении. <…> Она была в последние годы нетерпимой к чужому мнению, которое было несогласно с её мнением. Таких мнений, которые были не согласны с её взглядами, она не выносила. Ей было очень неприятно слушать такие мнения… Вообще я скажу, что в последние годы своё „я“ она чувствовала непогрешимым, обязательным для всех. Кто не согласны были с её „я“, должны были удаляться от неё. <…> На все вещи она мало-помалу стала смотреть именно с точки зрения религиозной. Только так она и смотрела на всё: грех или не грех. Она не рассматривала вопроса с точки зрения жизненной, а исключительно с точки зрения религиозной..."

Балерина М. Ф. Кшесинская, состоявшая в романтических отношениях с цесаревичем Николаем в 1892—1894 годах, в своих эмигрантских мемуарах оставила следующий отзыв об императрице:

"Мнения могут расходиться на счёт роли, сыгранной Императрицей во время царствования, но я должна сказать, что в ней Наследник нашёл себе жену, целиком воспринявшую русскую веру, принципы и устои царской власти, женщину больших душевных качеств и долга"

Свидетельство о публикации №225061600094