Русь юго-западная - краткий исторический обзор

Первые княжества в Древней Руси возникли в IX–нач.X в.в. В 1054 г Ярослав Мудрый разделил Русь между своими сыновьями. Местные князья имели ограниченную власть, каждый из них был подчинен Киеву. Термин «княжество» применяется для обозначения русских «земель» (например, «Новгородская земля», «Суздальская земля», «Киевская земля»), управляемых главным князем, и «волость»/позднее «удел» в составе земли.

В домонгольской Руси было от 10 до 15 отдельных земель. В эпоху зависимости Руси от Орды (2-я пол.XIII-кон.XV в.в) княжеств в привычном понимании не существовало. История княжеских отношений распадается на два отдела: в первом от Рюрика до Андрея Боголюбского - исключительно господство родовых отношений; во втором, попытка сменить родовые отношения государственными. От Иоана Калиты до Иоана III северо-восточная Русь сосредотачивается вокруг Московского княжества. Русь юго-западная сосредотачивается также вокруг одного пункта - Литвы.

«Возможность сильнейших подчинить слабейших основывается на понятии об отдельной собственности.»

Киевская земля

Родственные между собой славянские ветви кривичей (полоцкая ветвь их указывается по течению Западной Двины и вливающейся в нее реки Полоты) и собственно славяне/словени, населявшие верховья Волги, Днепра и Двины, и южную часть Озерной области (Новгородская земля), составили главную основу великорусской народности; их выходцы первые проложили пути в области разрозненных чудских народцев Поволжья и облегчили движение другим славяно-русским племенам.

Рюрик скончался в 879 г. Его преемником стал родственник по имени Олег, которому было поручено заботиться о сыне Рюрика, Игоре (877-945). Олегу принадлежит также заслуга в налаживании отношений с Византией. Именно Олег назвал Киев «Матерью городов русских». Сын Игоря и псковитянки Ольги (Елена в крещении) Святослав Игоревич (943-972), князь Новгородский и Киевский, погиб в одном из военных походов в Болгарию и Грецию. Его место занял старший сын Ярополк, убивший в 977 г на охоте своего кровного брата Олега (оба сына рождены болгарской княжной Предиславой), княжил в Киеве после отца с 972 по 980 гг, будучи свергнутым с трона младшим братом Владимиром (его малолетнего в 970г «приняли новгородцы, он не посадник, а вырос у них»).

Князь Владимир был незаконнорожденным, но с 980 по 1015 гг он - великий князь Киевский. С ним связана история покорения Полоцка и женитьба на невесте Ярополка Рогнеде. Для того, чтобы взять ее в жены, Владимир расправился с семьей девушки. После этого он с войском пошел на Киев и предложил Ярополку мирные переговоры. На самом деле, его целью было заманить брата в ловушку и убить его. После этого вся власть на русских землях оказалась в руках Владимира.

Владимир Святославович остался в русской истории как Креститель Руси в 988 году. Именно он искоренил язычество и вводил христианство в подвластных ему землях.

После смерти Владимира на киевский трон нашлись сразу четыре претендента. Между ними началась междоусобная борьба. После убийства своих родственников, княжить в Киеве с 1015 по 1019 гг стал Святополк Ярополчич, (№9/6), пасынок Владимира, получивший нелестное прозвище Окаянный. Его сместил Ярослав I Мудрый, (№13/8), сын Рогнеды и Владимира, (ок980-1054). Чтобы упрочить связь с Европой, Ярослав женился на шведской принцессе Ингигерде.

Потомки Ярослава I разделились на семьи и стали владельцами всех остальных русских земель. «Но семья никогда не развивается в род, т.к. каждая преследует только свои интересы.»

В конце XIII в. Рюриковичи утратили контроль над многими землями Киевской Руси, которые были разделены между Польшей, Литвой, Венгрией, из правителей превратились в бояр и служили князю. Но они продолжали бороться за восстановление своего влияния и в первой половине XIV в. Рюриковичи вернули под свою власть такие города, как Полоцк, Волковыск, Слоним, Новогородок, Витебск, Минск, Пинск, Гродно и другие.

Последний представитель Рюриковичей царь Фёдор Иванович, умер бездетным в 1598 г.

Полоцкая земля

Возникло на основе племенного союза, вероятно в VIII веке. Впервые Полотеск (ныне Полоцк) упоминается в летописном рассказе о городах, розданных Рюриком - «по смерти братьев - своим мужам», этот же город назван «Олеговым» договором с греками в числе городов, на которые были взяты уклады. Кривичи принимали участие в походах князя Олега (907 г) и Игоря (944 г) против греков. По этому краю пролегал знаменитый путь «из варяг в греки» из озера Ильмень по реке Ловать, волоком в реку Усвячь, далее в Западную Двину и Днепр. Берега водных путей всегда были местом поселений.

Полоцкая земля в IX -X в.в. развивалась самостоятельно и не испытала влияния хазар и «варяжской дани». Первым известным полоцким князем, о котором упоминают летописные источники, является Рогволод (ум 978 г). На севере княжество граничило с Новгородской землей, на юге — с Турово-Пинской, на востоке — со Смоленской, на западе — с землями литовско-латышских языческих племён.

Киевский князь Владимир Святославович (Святой) построил на Полоцкой земле город Изяславль (ныне Заславль) для жены и старшего сына. Он сослал туда Рогнеду и Изяслава, (№11/8), (ок977-1001). От него пошел род Полоцких князей — старшая ветвь Рюриковичей - династия Рогволодовичей – Изяславичей полоцких. Рогнеда постриглась в монахини под именем Анастасия (умерла в 1000 г в возрасте 40 лет).

Младшие сыны Рогнеды: Мстислав (№12/8); Ярослав I Мудрый, (№13/8), Всеволод, (№14/8). Старший сын Изяслав получил волость как отчину своей матери, а не по общему для всего Рюрикова рода праву участвовать во владении Русской землей, что сделало его сыновей Всеслава и Брячислава «изгоями» по отношению к Ярославичам («внук от старшего сына Владимирова, никогда не мог надеяться на старшинство, потому что отец его умер, не будучи старшим»)— это издавна признавалось (летопись Лавр., 131).

По этой причине Полоцкое княжество стояло особняком в ряду других русских земель. Полоцку нужны были сухопутные торговые пути — волоки через Днепр и Зап Двину. Они находились у Новгорода. Князь Брячислав в 1021 г напал и разорил Новгород. Но по дороге домой был настигнут и на реке Судомеры разбит дядей – князем Ярославом I. Все закончилось заключением мира – Брячислав отказался от Новгорода и получил Витебск и Усвят, где проходила часть сухопутного пути (волок) «из варяг в греки». В 1040 г Брячислав вместе с Ярославом совершают поход на Литву, где жили балтские племена.

Наследником Брячислава стал его сын Всеслав (Чародей), (№32/22), княжил 57 лет — с 1044 по 1101 гг. Всеслав продолжил политику отца - расширение земель и захватил земли дреговичей (на севере), подчинил балтские племена (ливов и литовцев, латгалов и земгалов, селов и куршей) и «замахнулся» на Киев.

Всеслав Брячиславич единственный Полоцкий князь, побывавший на престоле Киева, но менее 1 года (был избран и изгнан киевским вече). Киевский князь Владимир Мономах в 1116 г уменьшил территорию княжества, отняв Оршу и Копысь.

Борьба русских княжеств ослаблялась с падением Русского государства под ударами монголов в 1238 году и установлением на всей её огромной территории своего жестокого режима. Многие князья со своими землями/уделами и народом переходили под власть Литвы, выбирая меньшее зло.

Полоцкое княжество около 1245 г стало литовским уделом. Литва, где мирно по договору или династическому браку, а где и силой постепенно приращивала под свое владение все больше русских территорий. Ушел под власть Литвы и Полоцк ок 1264 г. В 1321 г пала столица некогда единого русского государства - Киев.

Литва/жемайты — Литовское княжество — Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтское (ВКЛ)

Исстари — небольшие балтские племена сильно уступали по культуре соседнему Полоцкому княжеству Руси. У русских уже была письменность, развитая православная вера. Литовцы в это время были язычниками. При этом главным их врагом были немцы. От столицы своей Новогрудка в борьбе с Тевтонским Орденом Литва расширяется в сторону «ничейной» Самогитии (Жмудь). Поэтому, на протяжении первого этапа подчинения русских земель литовская элита охотно перенимала язык, культуру и вероисповедание у русских.

Литовцев, как коренного населения, так и их собственной территории, было ничтожно мало по сравнению с количеством русского населения и размером их присоединяемых территорий. В Великом Литовском княжестве государственным языком был русский. Первым правителем объединенных балтов был король пруссов Миндовг с 1236 по 1263 г.

После 1295 г наследники Рогволодовичей - Гедиминовичи собирают все ныне белорусские земли в единое Русско-Литовское государство, расширяют княжество Литовское и доходят до Черного моря.

1267-1299 Витенъ Пройденовичъ, (№431/341), князь Полоцкий и князь Литовский;

1305-1341 Гедимин Витенович, (№513/431), (1275-1341), великий князь Литовский;

1341 Наримант Гедиминович, (№597/513), великий князь Литовский, наместник в

Полоцке с 1342 по 1348 гг;

1341-1377 Ольгерд, (№598/513), 3-йсын Гедимина, у него 2 жены,12 сыновей; при нем

Литва становится могущественной державой Европы;

1377-1392 Ягайло-в крещ.Иаков, (№721/598), сын Ольгерда от 2-йжены, великий князь

Литовский; заключил Кревскую унию в 1385г, король Польский с1386-1433;

принял католичество с именем Владислав II

1392-1430 Витовт, (№733/600), сын Кейстута, внук Гедимина, великий князь

Литовский; избавился от трех законных наследников; в 1401г заключил

Виленско-Радомскую унию; Литва в союзе с Польшей;

1430-1432 Свидригайло в крещ.Лев, (№727/598), 1375 гр, 12й сын Ольгерда, с 1393г

удельн.князь Брянский и Новгород-Северский, великий князь Литовский,

за ним Малороссия, Смоленск, Витебск, Полоцк. с1432-1435г смута и

двоевластие в стране, терпит поражение под Вилькомиром, за ним осталась

Восточная Подолия. Умер в 1452г в Луцке, потомства не оставил;

1432-1440 Сигизмунд, (№735/600), сын Кейстута, удельный князь Стародуба Северск,

великий князь Литовский, убит 1440 г;

Ягеллоны (потомки Ягайло) - князья ВКЛ, правили в Польше, Венгрии и Чехии.

1440-1492 Казимир IV Ягеллон(Ягеллончик),(№905/721),1427 гр, с1447-король Польши

1492-1501 Иоанн-Альбрехт Ягеллон,(№1165/905), сын Казимира, король Польский;

1506-1548 Сигизмунд (Жигимонт) I Старый,(№1168/905),сын Казимира, король Польши;

1548-1572 Сигизмунд II Август, (№1435/1168), сын Жигимонта, король Польский;

в 1569г Люблинская уния. Образование Речи Посполитой.

ВКЛ утратило территории на юге: Волынь, Подолье и Киевщину.

Черниговская земля

ИСТОЧНИК: "Полоцкое княжество" автор Муртазин Наиль Варисович

Весь древний период истории юго-восточная Русь подвергалась постоянным опустошительным набегам соседних степняков, набегов, которые завершились конечным разорением ее от татар. Постоянная опасность извне не позволяла славянству утвердиться здесь с надлежащей крепостью, хотя бы и так, как оно могло утвердиться в Киевской Руси и в землях прикарпатских. Отсюда шли постоянные выселения на более безопасный север; места выселенцев занимали выходцы из других славяно-русских земель, но чаще они оставались незаселенными или становились добычей степных варваров. После татарского погрома произошла полная смена населения юго-восточной окраины.

На водоразделе Десны и Днепра сходились рубежи земель Северской, Кривской, Радимической и Полянской. По левую сторону Днепра северный предел северян составлял водораздел между бассейном реки Сож и реки Ипуть, который был занят радимичами, и полостью Десны (реки Свинь или Замглай, Сновь). Летопись указывает здесь чернигово-северские города Любечь, теперь местечко на Днепре, Листвен (1024; Лавр., 64), который приурочивается к селению Листвену, лежащему на юг от уездного города Городны, на ручьях, вливающихся в р. Сновь с левой стороны, РопЪсскъ (1159; ныне Ропск Старый) в Новозыбковском уезде, в 35 верстах от уездного города на р. Ирпе, Новгород, за которым удержалось название Северский. На подробных картах края замечаются, кроме Городни на реке того же имени, через Смячь, вливающейся в р. Сновь, еще несколько названий, которые нужно иметь в виду при определении этнографического распространения северян, а именно: Страшиво-Страживо? (к юго-западу от Стародуба и верстах в 10 от него к северо-западу), Рубежное, близ которого сел.Большой и Малый Кривець (в Новозыбковском уезде), а также Городище у р. Судость в Стародубском уезде, к юго-востоку от уездного города, и вблизи Погара, древнее название которого Радогощ, едва ли не сохранило след племенного наименования радимичей.

Как далеко на север за верховья Десны простирались северянские заселения указывают названия левого притока Москвы реки Северска, известного под этим именем с начала XIV века и города Свирельск, бывшего Черниговской волостью, на рязанском порубежье. Впрочем, в этом краю, первоначальное население составляло инородческое племя мери, и славянство является здесь населением пришлым, хотя и в весьма отдаленное время. Сколько можно судить по топографической номенклатуре, колонизация шла сюда с разных концов восточного славянства и главным деятелем в ней было великое племя славянской ветви кривичей. заявило себя самобытной и сильной деятельностью.

Внутреннее единство(не личное дело семей переселенцев, а дело всей славянской общины):

- постоянство, общность и сила, с которыми оно является в истории, зависят от выгодного расположения;

- влиятельные династии, давшие многочисленное потомство, обладали качествами, позволившими им пронести свое гордое имя через глубины веков и передали подвластным землям свои родовые названия;

- имя центрального княжеского города делается выражением целой области, обозначает всю княжескую волость, которая к нему тянула.

Черниговская земля только во второй половине XI в. получила значение отдельного и самостоятельного княжения. С тех пор Черниговское княжество уже не выходило из рода Святославичей. К концу XI в. рубежи Черниговского княжества охватывали, кроме подесенских (р. Десна) и посемских (р. Семь) северян, земли радимичей и вятичей, и колонизационную область Муромо-Рязанскую. Они прилегали на севере к Суздальско-Ростовской земле и к Смоленскому княжеству, на западе к Полоцкой и Киевской земле, на юге к Переяславской, тогда как на юго-востоке они терялись в кочевьях степняков, а на северо-востоке примыкали к землям мордвы и болгар.

Любечь, где по словам летописи, была «вся жизнь» черниговских князей (1148; Ипат., 27), низовья Десны принадлежали Киевскому княжеству. Сновеск, под которым Святослав Ярославич черниговский разбил половцев в 1064 году; на месте этого городка, находившегося на Десне при впадении р. Сновь, указывают городище у теп. мест. Брусилова, далее урочище или село Нежатина Нива, где половцы нанесли поражение князьям Ярославичам в битве 1078 г, в которой пал Изяслав Ярославич киевский, №26/13, (1024-1078). Нежатина Нива должна была находиться на р. Остре, может быть, там, где теперь Нежин, ибо с места битвы тело павшего князя везли в ладье, несомненно, по Остру и Десне к Городцу, что против Kиeвa; далее Городок на Востри, заложенный Мономахом в 1098 году (Лавр., 116), теп. Старогородок в одной версте от уездного города Остра; Стародуб, сильное укрепление, выдержавшее в 1098 году 33-дневную осаду соединенных сил киевского Святополка и Мономаха (Лавр., 98), Новый Город (Новгород Северск) на Десне, под которым Мономах разбил половцев, разорявших окрестности Стародуба (Поуч. Мономаха, 103), и Курск в Посемье; в области Оки - вятичский город Корьдна, Рязань (1096; Лавр., 108) и Муром с монастырем святого Спаса.

В Чернигове правила династия великого князя Киевского Святослава Ярославича, (№27/13), (1027-1076):

Давид Святославич, (№40/27), с 1097 по 1123 гг; Ярослав Святославич, (№42/27), с 1123 по 1126 гг; Всеволод Ольгович, (№76/41), с 1126 по 1139 гг; Владимир Давидович, (№74/40), с 1139 по 1151 гг; Изяслав Давидович, (№75/40), с 1151 по 1154 гг, с 1155 по 1157 гг; Святослав Ольгович, (№79/41), с 1154 по 1155 гг, с 1157 по 1164 гг; Святослав Всеволодович, (№115/76), с 1164 по 1177 гг; Ярослав Всеволодович, (№116/76), с 1177 по 1198 гг; Игорь Святославич, (№123/79), с 1198 по 1202 гг; Олег Святославич, (№175/115), с 1202 по 1204 гг; Всеволод Святославич Чермный, (№176/115), с 1204 по 1206 гг, с 1214 по 1215 гг; Глеб Святославич, (№177/115), с 1215 по 1219 гг; Мстислав Святославич, (№178/115), с 1219 по 1224 гг; Константин Ольгович, (№253/175), с 1210 по 1214 гг; Михаил Всеволодович,(№256/176), с 1224 по 1235 гг, с 1240 по 1246 гг; Мстислав Глебович, (№258/177), с 1235 по 1339 гг; Ростислав Михайлович, (№356/256), в 1240г; Всеволод Ярополчич, (№268/182), с 1246 по 1263 гг; Роман Старый Михайлович, (№357/256), с 1263 по 1288 гг; Леонтий Романович, (№441/357), кон.XIII в.; Михаил Дмитриевич, кон.XIII-нач.XIV в.в; Михаил Александрович, (№435/351), 1-я половина XIVв.; Ярослав-Дмитрий, сер.XIV в.; Роман Михайлович, (№517/435), с 1372 по 1401 гг.

К концу XIV в. Черниговское княжество по частям вошло в состав Великого княжества Литовского, а в 1401 г оно было ликвидировано окончательно. Только в 1503 г черниговские земли вновь вошли в состав России.

1478 год — Новгородская республика превращена в одну из провинций Великого княжества Московского: упразднено вече, управление Новгородом и его областями передано московским наместникам Ивана III.

Подчинение всех княжеств одному сильнейшему — суть собирания земли Русской.

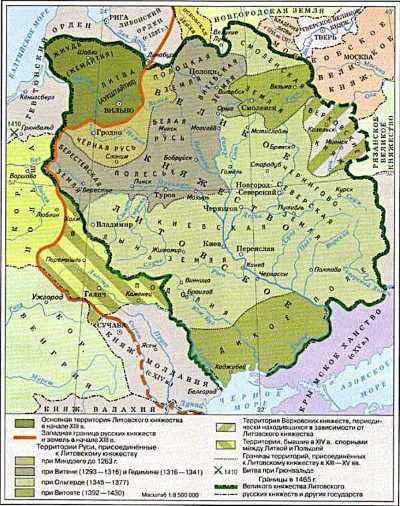

Формирование княжества Литовского и Русского в период княжения Гедимина и Ольгерда на карте:

Свидетельство о публикации №225062100086