Отношение компании к изменениям

К примеру, спонтанность и эмоциональность аналитики негативно отражается на разработке решения, нерешительность аналогичным образом влияет на процесс принятия, а неумение "ладить" с людьми – на реализацию принятого решения.

Впрочем, не только управленческий процесс, но и вся компания является своего рода "слепком" характера первого лица, вбирая в себя его достоинства и недостатки. Так что, зная характер руководителя организации, можно заочно сделать довольно точный "портрет" компании и наоборот.

А поскольку на разных стадиях развития организации требуется различный комплекс ее способностей, то зачастую качества, приносящие успех на одной стадии, становятся препятствием для продуктивной деятельности на другой.

Так, гиперактивность основателей компании с минимумом аналитики, желательные на старте предприятия, выступают главным негативным фактором при необходимости тонкого позиционирования компании в сложных условиях жесткой рыночной конкуренции, где непродуманная активность может стать гибельной для организации.

Мы приходим к положению о ранней или поздней исчерпанности естественно-природных управленческих задатков, навыков и опыта основателей-руководителей в деле эффективной организации труда в компании. Эта исчерпанность наступает тем ранее, чем менее готовы основатели-руководители изменяться под давлением изменяющихся внешних и внутренних условий деятельности в сторону более адекватного соответствия этим условиям.

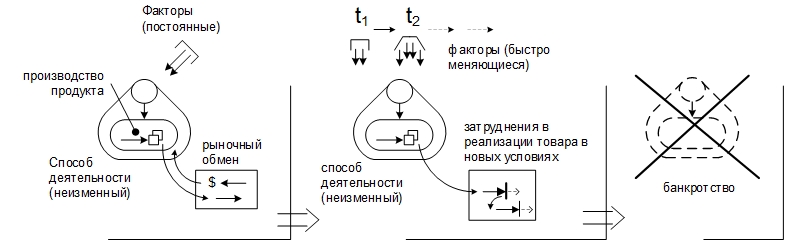

Сначала это приводит к мелким трудностям, затем объем трудностей существенно нарастает, сигнализируя об обострении противоречий между способами ведения деятельности и изменившимися объективными требованиями. Если на сигналы отвечают выборочными и "косметическими" изменениями или реагируют на вторичные деструкции, противоречия уходят вглубь, увеличивая при этом размеры будущих неблагоприятных последствий и приближая организацию к ее закономерному кризису (см. сх.).

Таким образом, подобно тому, как "рыба гниет с головы", потеря организацией своей адекватности внешним условиям начинается с "закостенелости" управленческого звена, если оно игнорирует новые существенные факторы деятельности или идет лишь на поверхностные изменения в исполнительских звеньях, обходя при этом реформами себя, как важнейший элемент системы деятельности.

И чем динамичнее микро- и макросреда жизни компании, тем более стремительными темпами она направляется навстречу своему кризису (Примечание. Аналогия из мира природы: как известно из теории эволюции, именно приспособляемость к изменяющейся среде обитания явилась главным условием выживания особей).

Итак, налицо принципиальная проблематизация тезиса "о самодостаточности системы управления компании". "Последний рубеж" этого тезиса можно сформулировать так: "в динамичных условиях компания может обладать самодостаточностью в управлении только при наличии и реализации способности к соответствующим изменениям (т.е. к своевременным и адекватным объективной необходимости). Подчеркнем: далеко не всякие изменения ведут к адекватности новым требованиям.

Здесь кроется еще одна трудность, с которой сталкивается управленческая система, готовая включить в список изменяемых элементов и себя: как изменять систему деятельности неслучайным образом? Здесь вопрос не только (и не столько) в технологии проведения изменений (реализационная часть), но и в разработке содержания изменений под вызовы нового времени (аналитическая часть).

Подход со свернутой аналитикой – метод проб и ошибок – в данной ситуации весьма опасен и ведет к большим рискам. В конечном счете, по технологии управления изменениями могут быть успешно внедрены малозначимые или даже вредные новшества. Требуются не просто полезные изменения, а те, которые переводят организацию на новый качественный уровень для стабильного функционирования в новых условиях. Другими словами, речь идет о развитии компании.

В свете вышесказанного, уточним тезис: для своевременной реализации соответствующих изменений компания должна обладать дееспособным механизмом по непрерывному саморазвитию. Если такой механизм есть, и он работает – компания является саморазвивающейся (Примечание. В литературе по менеджменту чаще используется словосочетание «самообучающаяся компания».

В нашем подходе «самообучение» является одним из важнейших элементов «саморазвития (т.е. между терминами соотношение «часть-целое»)). В этом варианте внешний консультант, действительно, не нужен: управление компанией – самодостаточно. А теперь спросим себя: много ли мы знаем таких компаний? Если вы знаете хотя бы одну – вам сильно повезло…

В рассматриваемом контексте можно ввести примерную типологию компаний по "восходящей" линии соответствия современным требованиям. Все типы являются результатом взглядов и предпочтений руководства, которое переводит свои пристрастия, образно говоря, "в металл механизма деятельности".

1. Компания – идейный противник изменений

Тип компании, руководство которой отказывается внедрять какие-либо изменения по принципиальным соображениям (компания "консерватор-смертник").

2. Компания – сторонник изменений на словах

Руководство компании данного типа на словах – ярые сторонники всяческих изменений. Однако внедрению задуманных изменений всегда что-то мешает. По этой причине внедрение откладывается вплоть до потери своей актуальности. Тогда появляются новые идеи инноваций, которые ожидает та же участь (компания "демагог-смертник").

3. Компания, внедряющая поверхностные и случайные изменения

Данный тип компании возникает при увлечении руководства различными новшествами. Инновационный "зуд", присущий определенному типу руководителей, активизирует внедрение не тех изменений, которые действительно необходимы, а тех, которые на данный момент интересны руководителю (компания "инноватор-смертник").

Например, руководитель, увлеченный информационными технологиями, сосредотачивает свое внимание и внедряет изменения только в этом "слое" деятельности, игнорируя другие, возможно, более актуальные. Небольшой положительный эффект от внедрений в данном случае возможен при случайном совпадении "характера проблем" и "предмета воодушевления и увлечения" руководителя. На данном и предыдущем уровне возможно использование узких специалистов-сотрудников в качестве внутренних консультантов.

4. Компания, внедряющая изменения, которые реагируют на поверхностные проблемы

Компания этого типа способна лишь частично улучшать ситуацию посредством осуществления изменений, направленных на решение проблем. Недостатком является спонтанность и неорганизованность аналитики, не способной "докопаться" до глубинных проблем, в результате чего реализованные изменения устраняют "следствия" проблем, не затрагивая их "источника".

Продолжительная реализация этого подхода в управлении ведет, как уже отмечалось выше, к нарастанию опасных глубинных противоречий.

5. Компания внедряющая изменения, которые реагируют на глубинные проблемы

Важнейшей особенностью такой компании следует считать ее способность достаточно своевременно опознавать возникающие проблемы, проводить глубинную аналитику причин этих проблем, разрабатывать и реализовывать решения по внесению изменений, нейтрализующих проблемы.

6. Компания, внедряющая изменения в соответствии со своей стратегией развития

Отличием данного типа компании от предыдущего варианта выступает способность внедрять соответствующие стратегии развития изменения, предвосхищая возможные проблемы до их возникновения.

7. Регулярно саморазвивающаяся компания

Регулярно саморазвивающаяся компания обладает способностью осуществлять планомерные переходы на новый уровень развития, с возрастанием уровня полноты реализации компанией своей миссии и с заблаговременным опережением внешних и внутренних негативных тенденций.

Первый, второй и третий типы компании не нуждаются во внешнем консультировании по понятным субъективным причинам. На предложение воспользоваться помощью консультанта руководство может даже обидеться, за "намек на их профессиональную некомпетентность".

Четвертый, пятый и шестой типы компаний, каждый в своей степени отчетливости (4 – минимально; 6 – максимально), начинают осознавать явные выгоды консультационной помощи.

Пятый тип привлекает консультантов для принципиального решения ключевых проблем, а шестой – для получения помощи в разработке и реализации стратегии развития.

Седьмой тип, способный действовать самостоятельно, тем не менее предпочитает, как правило, использовать консультантов, отдавая им на аутсорсинг некоторые процедуры (Примечание. Подняться на уровень саморазвития без помощи внешних консультантов практически невозможно. А имея плодотворный опыт взаимодействия на предыдущих ступенях своего развития, организация не отказывается от сотрудничества, даже обладая потенциалом полной самостоятельности).

Таким образом, если рассматривать тип организации по отношению к изменениям, то мы имеем "субъективную самодостаточность" с 1-го по 3-й уровни (по недоразумению) и "объективную самодостаточность" на 7-м уровне.

Вопрос, почему компания седьмого уровня, обладая самостоятельностью, все-таки продолжает сотрудничество с консультантами? Исключительно из-за удобства использования консультационного сервиса для экономии собственных ресурсов. Особенно когда такой вариант обладает экономическими выгодами для компании или позволяет сделать шаг развития в более короткие сроки, чем при решении этой задачи самостоятельно.

Свидетельство о публикации №225070400952