Рубец Якуш из Стародуба - из архивов 1550 г

ИСТОЧНИК: «Сборник Императорского Русского исторического общества», том 59, С.-Петербург, 1887, печатано по распоряжению совета Императорского Русского исторического общества, под редакцией Члена Общества Г.Ф. Карпова, типография Ф. Елеонскаго и К., Невский пр., д. №134

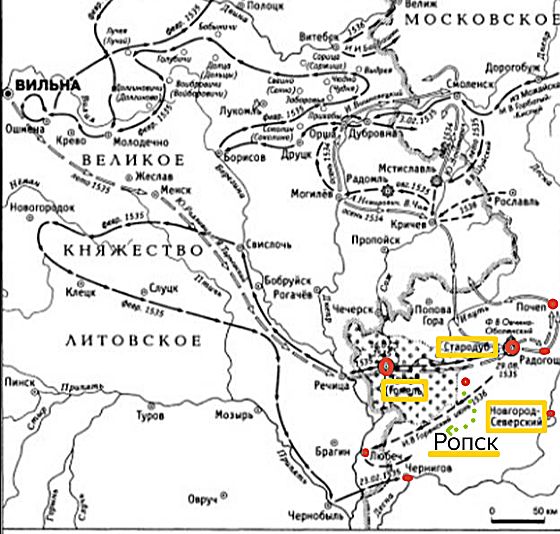

«Гомель (Гомей) съ волостьми, прежде завоеванъ москвичами, а потомъ литовцами снова въ свою сторону; при переговорахъ о перемирии, после долгихъ пререканий, уступается въ литовскую; при новыхъ переговорахъ о перемирии снова ведутся о немъ споры; часто упоминается въ переговорахъ о делахъ обидныхъ и порубежныхъ.

№21

1550, декабря 20-28.

Отправление посольства отъ царя Ивана Васильевича къ королю Сигизмугду Августу съ Яковомъ Остафьевымъ въ ответъ на посольство Станислава Едровскаго. Цель отправления посольства 0 проволочить время ради Себежскихъ спорныхъ земель. Грамота царя къ королю: съ литовскихъ границъ московскимъ подданныхъ делаются всякие обиды, управы же не дается никакой; списокъ этимъ обидамъ при семъ посылается; Списокъ обидныхъ и пограничныхъ делъ московскимъ подданымъ отъ литовскихъ.

Стр. 345-346

1550, декабрь

IV. Списокъ обидныхъ делъ. которымъ царя и великого князя людемъ учинились отъ литовскихъ людей. А посланъ зашитъ въ грамоте болшой.

Стародубъ. — Да гомейские люди, Якимко Слоботцкой съ товарищи, у стародубского у городового приказчика у Родивонка у Суховерхова въ Боровичехъ въ бортныхъ ухожаехъ выдрали 300 пчелы, да и знамена бортные на те его борти положили свои гомейские; и въ томъ Родивонку учинилось убытка отъ того Якимца съ товарыщи 120 рублевъ. — Да Гомейские жъ люди Мартинко Сухарь съ товарищи у Спаса въ Горьску взяли колоколъ, да изъ церкви взяли две книги, апостолъ да евангелие, да 5 свечь болшихъ поставныхъ; а цена колоколу и книгамъ и всечамъ 12 рублевъ. Да тотъ же Мартинко съ товарищи у Спаского попа Нечая взяли 4 мерины, а цена имъ 8 рублевъ. — Да Гомейскые жъ люди Митка Поцутинъ, да Гридка Горбачъ, да Мартинко Бобровенокъ у стародубцовъ, у Сидорка у Елинского, да у Ивашка у Рубенка, да у Бурца у Шатиленка, да у Олексейка у Барсученка, да у Ондреева хрестьянина Климова у Якуша у Савина взяли 8 мериновъ да кобылу; а цены имъ 20 рублевъ. — Да Гомейскые жъ люди Петрушка Ивановъ пасынокъ Якимова, да Левонко Юрковской, да Мартинко Сухарь у стародубца у Якуша у Рубца выдрали 250 пчелы нелажены; а цена пчеламъ 152 рублевъ. — Да Гомейскые жъ люди Митка Попутинъ да Мартинко Софоновъ Слободцково, да Васко Ондреевъ у Якушка жъ у Рубца взяли въ его деревне 25 пудъ меда, 7 лисиць; а цена меду и лисицамъ 15 рублевъ. — Гомейскые жъ люди Левонко Игнатовъ да Петрушка Климовъ да Ондроско Занинъ у стародубца у Васки Устинова выдрали 70 пчелы нелаженой, да они жъ гнали береги бобровые 2 годы; а цены пчеламъ и берегомъ 50 рублевъ. — Гомейскые жъ люди Пашко Молеевъ съ товарищи у стародубца у Якуша у Рубца да у Офонаска у Слепца взяли 5 мериновъ, а цена имъ 10 рублевъ. — Гомейскые жъ люди Матфейко, да Василецъ, да Ондрокъ, да Васко, у стародубца у Ульянка у Микулинца зъ братьею выдрали 300 пчелы нелазей, а цена 180 рублевъ. — Да Гомейскые жъ люди Тростынци, Иванко Власовъ да Васко Демидовъ, у Иванкя у Иванова у Микулинца выдрали 150 пчелы, а цена имъ 70 рублевъ. — Да изъ Гомья жъ приходили въ Стародубской уездъ въ село въ Микуличи гомейского наместника Оникиевы люди Горностаевы, Ржевской съ товарищи да село Микуличи розграбили; а взяли у Янка у Микулина, да у Васюка у Феодорова, да у Гридки у Остапова да у Иевка у Иванова зъ братьею коней татарскихъ, и кобылъ, и мериновъ, и животины рогатые, и саадаковъ, и сабель, и рогатинъ, и седелъ, и меду, и воску топленово, и платья всякого, и рухляди, всего на 1200 рублевъ.»

ИСТОЧНИК: СТАРОДУБ - город первостепенного значения в Черниговской земле упомянут в «Поучении» Владимира Мономаха в связи с событиями первого года его княжения в Чернигове (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 248), а также в статье 6604 (1096) г. Повести временных лет (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 230—231; 254; Т. 2. Стб. 220—221) как значительная крепость, способная выдержать более чем месяц осады. Около десяти раз упомянут в Ипатьевской летописи до статьи 6683 (1175) г. включительно.

Авторская ремарка:

Приведенный выше документ описывает события, происходившие в Московско-Литовском пограничье. Немного из истории Стародубского удельного княжество в составе Северской земли, границы которой всегда были подвижными в силу серии войн за сферы влияния при консолидации древнерусских земель между крупнейшими центрами и междоусобиц:

В ходе разветвления чернигово-северских Ольговичей и территориального дробления их владений в Северской земле образовано удельное княжество Стародубское.

С монгольским нашествием на Русь известия о княжестве исчезают, во второй половине XIII века территория оказывается под властью брянских князей.

1356 г – Брянским княжеством по причине междоусобиц овладел великий князь литовский Ольгерд;

1455–1517 гг – Стародубским княжеством владели князь Можайский Иван Андреевич и его потомки (он - внук Дмитрия Донского и князя Стародубского и Корецкого Александра Патрикеевича из рода Гедиминов, по женской линии), получил в 1432г во владение Брянск, затем Стародуб Северский и Гомель, НО бежал из Можайска в Литву в 1454г; так бескровно большая часть Северщины вошла в состав ВКЛ;

1500 г – Семён Иванович Можайский-Стародубский ВНОВЬ перешёл на службу к великому князю Московскому Ивану III со всеми своими владениями (Стародуб, Гомель, Чернигов, Карачев и Хотимль, что подтверждено грамотой вел.кн. литовского Александра 1496 г); конфликт назревал еще с 1483 г;

1500–1503 гг – разгром литовского войска; войско Ивана III под командованием боярина Я. З. Захарьина-Кошкина овладело Брянском; Мирные переговоры завершились заключением Московского перемирия 1503 г, по которому под власть великого князя московского перешли Брянск, Смоленск, Чернигов,-Северская земля, ряд городов в верховьях Оки (Мценск, Любутск и др.), крепость Дорогобуж на смоленском рубеже, города Белая и Торопец;

1517–1523 гг – после присоединения Северских земель к Русскому царству в титуле русского царя Ивана III появилось дополнение «Северныя страны Повелитель», то есть всех Северских земель повелитель.

Стародубское княжество упразднено в ходе ликвидации уделов в Русском государстве;

1530–1532 гг – «война титулов» – в октябре 1529 г в грамоте, посланной в Литву с Б. Голохвастовым, титул Сигизмунда был написан полностью, то уже в послании королю от 17 февраля 1530 г Василий III именует его сокращенным титулом: «король полский, и великий князь литовский и жемотцкий и иных», т.е. пропускал часть титула последнего (великий князь «русский»);

1534–1537 гг – «СТАРОДУБСКАЯ ВОЙНА» – конфликт включал столкновения территориальных притязаний двух соседних держав, в том числе спор из-за Северщины, которую каждая сторона считала своей.

ИСТОЧНИК: Военное обозрение: «Малоизвестные войны русского государства: Русско-литовская («Стародубская») война 1534-1537 гг.», портал: topwar.ru

«Литва попыталась воспользоваться смутой и слабостью правительства в России в связи с кончиной великого князя Василия III и малолетством Ивана IV и вернуть Смоленск с Северской землёй. Сейм утвердил решение начать военные действия против Московского государства. Бражникову-Заболоцкому были вручены грамоты ультимативного характера: требование вернуться к границам 1508 г. Москва проигнорировала требования Вильно и мирные отношения были прерваны, хотя западная граница была прикрыта очень слабо, только небольшими гарнизонами крепостей и городов. Литовская армия под командованием гетмана Радзивилла насчитывала 40 тыс. бойцов. Однако её ударная мощь была ослаблена делением войска на три группировки. Первая группа под командованием киевского воеводы Андрея Немировича и Анатолия Чижа должна была атаковать Северскую землю (она выступила в поход 19 августа). Второй группе под командованием князей Ивана Вишневецкого и Андрея Коверского была поставлена задача взять Смоленск. Третья группа под командованием гетмана Ю. Радзивилла оставалась на литовской территории в Могилёве в качестве стратегического резерва.

В начале сентября 1534 г нападению подвергся Стародуб. Русский гарнизон под командованием воеводы Фёдора Овчины Телепнева разбила литовский отряд. В плен взяли 50 наёмников (жолнёров) и их гетмана Суходольского. Более успешным был рейд литовцев к Радогощу. Литовский отряд Немировича разбил рать новгород-северского наместника князя Ивана Барбашина. Затем литовцы смогли взять штурмом Радогощ; его позднее сожгли - с тех пор стал именоваться ПОГАР. Это был единственный успех. Нападения, совершённые на Чернигов и Почеп были отбиты. После этого литовская группировка, действовавшая в Северской земле ушла к Смоленску на соединение с ратью Вишневецкого.

13 сентября войско Вишневецкого и Коверского вступило в русские пределы. Литовцы, подойдя к Смоленску, собрались сжечь посады и, в этот момент, их атаковал гарнизон под командованием смоленского наместника князя Никиты Хромого Оболенского. Русские войска смогли отбить литовцев от города. Вскоре получив известие о приближении «великого князя воевод» литовцы ушли в свои земли. Судя по всему, польский король преувеличил успехи своих войск и трудности Русского государства. Он не ожидал ответного удара русских войск. 1 октября 1534 года Сигизмунд I распустил своё войско, оставив только 3 тыс. человек для охраны пограничных крепостей.

Отступлением и роспуском литовского шляхетского ополчения немедленно воспользовались русские воеводы. На северо-западном направлении русская рать под командованием псковского и луцкого наместников Дмитрия Воронцова и Дмитрия Череды Палецкого перешла в наступление и продвинулась на 300 вёрст вглубь Литвы до Долгиново и Витебска, значительно опустошив вражескую территорию и взяв богатый полон. Этот рейд стал только прелюдией более мощного вторжения. Для похода русское командование собрало почти все наличные силы, пользуясь зимней передышкой на южных и юго-восточных рубежах Руси. По данным современников в походе участвовало до 150 тыс. человек. Операция была хорошо спланирована и получила одобрение на состоявшемся в ноябре 1534 г заседании Боярской думы. 28 ноября главные силы армии под командованием воевод Михаила Горбатого Кислого и Никиты Хромого Оболенского вышла из Москвы в направлении Можайска. Другие силы сосредотачивались в районе Опочки. В декабре там была собрана рать новгородского наместника Бориса Горбатого и Василия Шереметева. Наступая с двух направлений, русские войска должны были соединиться на литовской территории и наступать одной ратью. Воеводам Северской земли, которые собирали полки в Стародубе под руководством Фёдора Овчины Телепнева и Ивана Глухого Тростенского, предстояло действовать самостоятельно.

3 февраля 1535 г русские войска начали наступление одновременно от Смоленска и Опочки. 5 февраля выступила рать из Стародуба. Синхронность действий русских войск говорит о высоком уровне проработке деталей плана наступательной операции, высокой мобилизационной способности Московского государства, способности выполнять боевые задачи даже в самое суровое время года. Литовцы не ничем не могли помешать вторжению русских войск. Они засели за стенами городов и замков, ограничившись пассивной обороной. Московские воеводы не тратили время и силы на осаду крепостей, они занимались опустошением литовских территорий. 14 февраля армия М. Горбатого Кислого шедшая от Смоленска через Дубровну, Оршу, Друцк и Борисов, соединилась у Молодечно с полками Б. Горбатого, которые разорили полоцкие, витебские и брянские земли. От Молодечно русская армия повернула на север и пошла к своей границе разоряя по пути Литву. 1 марта, взяв богатую добычу и большой полон, воеводы великого князя вышли в Псковскую землю. Стародубская рать также действовал успешно и дошла до Новгорода Литовского (Новогородок). Она вернулась в свои пределы 23 февраля.

Ущерб, нанесённый литовской экономике, был огромен. Продолжать войну без помощи Польши Великое княжество Литовское больше не могло. Польский сейм с пониманием отнёсся к призывам о помощи со стороны союзного государства. На помощь Литве был направлен 7-тыс. отряд под командованием лучшего польского полководца Яна Тарновского.

Приготовления Литвы и Польши не остались незамеченными в Москве. Русские воеводы приняли ряд мер, но не смогли предугадать где будет нанесен основной удар вражеских сил. Вторжение противника ожидали на смоленском направлении. Русская армия под командованием князя Василия Шуйского, Даниила Пронского, Ивана Овчины Телепнева и Фёдора Кубского выдвинулась из Можайска через Смоленск к Мстиславлю. Осада крепости завершилась безрезультатно. Отходя от Мстиславля русские полки «повоевали» окрестности Кричева, Могилёва, Шклова, Оршы, Дубровны и др. городов. Одновременно псковско-новгородская рать провела важную операцию на северо-западном направлении. Полк Ивана Бутурлина, который прикрывали другие войска под командованием Бориса Горбатого, Михаила Воронцова, Михаила Кубенского, вышел к озеру Себеж и за три недели «поставил» крепость. Её назвали Ивангородом (Себеж) в честь юного великого князя.

Польский король, получив известия об активности русских сил на северо-западном и западном направлениях, нанёс удар на юго-западе в направлении крепостей Гомель и Стародуб. Польско-литовские силы добились довольно значительного успеха. 16 июля 1535 г. на третий день осады войска короля взяли Гомель (в город не успели прибыть подкрепления). Город подвергся сильному артиллерийскому обстрелу, и горожане потребовали от наместника Дмитрия Щепина-Оболенского сдать крепость. Позднее князя признали изменником и посадили в Свиблову башню. 30 июля 1535 г. армия противника осадила Стародуб. Город был хорошо укреплён и защищался сильным гарнизоном под командованием опытного воеводы Фёдора Овчины Оболенского. Осада города затянулась почти на месяц, гарнизон упорно дрался, отбивая атаки врага. Москва двинула на помощь городу войска с южной «украйны». Однако 18 августа в Рязанскую землю вторглись значительные силы Крымского ханства, и верховному командованию пришлось вернуть войска на рубежи реки Оки. Гарнизон был вынужден отбиваться своими силами. Чтобы разрушить городские стены, противник впервые за всю историю русско-литовских войн применил минное оружие. С помощью мины литовцы взорвал участок стены-«городни» (срубы засыпанные землёй и камнями). Гарнизон смог дважды выбить атакующего противника из города. А затем Ф. Оболенский попытался прорваться через кольцо блокады. У литовского обоза отряд князя был окружён и уничтожен, сам Оболенский попал в плен. Город сожгли, всех пленных казнили.

Это поражение вынудило русское командование очистить близлежащий Почеп. Гарнизон и жителей вывели к Брянску, где собиралась армия. Город сожгли. Польско-литовские силы по инерции продолжила наступление и заняла пепелище, а затем вернулись на свою территорию.

Литовское правительство, опасаясь неизбежного нового вторжения русских сил, уже в сентябре 1535 года обратилось к Москве с предложением начать мирные переговоры. Боевые действия на время переговоров приостановили; этим попытались воспользоваться литовские войска. Литовское командование решило ликвидировать опасное изменение границы на северо-западном рубеже, где русские построили крепость Себеж (Ивангород). 27 февраля 1536 г. 20-тыс. войско киевского воеводы Андрея Немировича и полоцкого воеводы Яна Глебовича осадило Себеж. Все попытки овладеть крепостью штурмом закончились неудачей. Наконец, гарнизон Ивангорода (Себежа) сделал вылазку, часть литовского войска была обращена в бегство. Когда литовцы бежали по Себежскому озеру, лёд под ними проломился, практически весь литовский отряд погиб. После этого поражения литовское войско сняло осаду и отступило.

Несмотря на значительный успех под Себежом, московское командование, озабоченное угрозой со стороны Крымского и Казанского ханств, не смогло организовать новую наступательную операцию. Значительная часть русской армии уже зимой 1535-1536 гг была сосредоточена в Нижнем Новгороде, чтобы действовать против отрядов казанских татар. Тем не менее, определённая активность русских сил наблюдалась и на западных границах.

В январе 1536 г в Ржевском уезде построена крепость Заволочье. Весной стали восстанавливать разрушенный и сожженный Стародуб. В апреле в Торопецком уезде построили крепость Велиж. Из отстроенного Стародуба русские полки ходили походом на Любеч, другие отряды разорили окрестности Витебска.

Завершение войны

Расчёт литовского правительства на быструю победоносную войну не оправдался. Война становилась затяжной и приносила большие потери. Королевская казна была пуста, экономика Литвы понесла большой ущерб от русских рейдов, дворянское ополчение собиралось плохо. Польский король Сигизмунд принял решение завершить войну. В июле 1536 г в Москву прибыл кревский наместник Никодим Тихоновский. В качестве ответного шага Москва отправила в Вильно Тимофея Хлуденева. В январе 1537 г в Москву прибыло литовское посольство во главе с полоцким воеводой Яном Глебовичем, витебским воеводой Матвеем Яновичем. Литва потребовала передать ей Псков, Новгород и вернуться к положениям «вечного мира» 1449 г - мирного договора, подписанного великим князем московским, новгородским, ростовским, пермским «и иных» земель Василием II и королём польским, и великим князем литовским, русским, жомойтским Казимиром IV. Согласно нему сохранялась зависимость Тверской земли от Литвы, Смоленск, Любутск, Мценск были частью Великого княжества Литовского и т. д. Русская сторона выдвинула контрпретензии, требуя возвращения не только захваченного литовцами в ходе этой войны Гомеля, но и Полоцка, Киева и Витебска. Уступать в решении принципиальных вопросов стороны не захотели, поэтому снова было заключено перемирие. 18 февраля 1537 г в Москве оно было подписано и вступало в силу 25 марта этого же года. Срок перемирия – 5 лет.

Согласно статьям Московского перемирия 1537 г, Гомель и гомельские области отошли Великому княжеству Литовскому. Себеж (Ивангород), Заволочье и Долысская волость, основанные русскими на завоёванной литовской территории, отошли Москве. По истечению срока перемирия в Москве начались новые переговоры.

25 марта 1542 г было подписано перемирие ещё на 7 лет. Вновь его продлили 13 февраля 1549 г.»

ВЫВОДЫ:

Определенно, что Якуш РУБЕЦ из Стародуба:

- владел обширными землями, на которых произрастало как минимум 250 бортных деревьев (от слова «борть» — дупло дерева — место обитания диких пчёл). В старину на бортные деревья распространялись права собственности, они помечались знаками, говорящими о принадлежности — знамёнами. За порчу борти, принадлежавшей смерду, со злоумышленника взимали 2 гривны, княжеской — 3 гривны.

- был весьма зажиточным, но уже пожилым человеком (похищены были пчелы, мед, мерины, лисицы) и не смог противостоять грабителям (не имел молодых членов семьи и вооруженной защиты).

Точную дату описанных многочисленных нападений между пограничными соседями установить сложно. Ясно, что Якуш с фамилией РУБЕЦ из Стародуба — это подсказка для наших дальнейших поисков сведений о нем и его возможных потомках.

Отсутствие отчества у Якуша Рубца безусловно осложняет данный поиск.

Свидетельство о публикации №225070500141