Рубцов М. А. из с. Баженовка основал г. Рубцовск

(Ревизская сказка 1850г Бузулукского уезда, Усманской волости, дер. Баженовка, запись № 26)

2) ЦГАСО, ф.150 оп.1 д.167, стр105-107

(Ревизская сказка 1858г Бузулукского уезда, Усманской волости, дер. Баженовка, запись № 24)

Переселенцы из Пензенской губернии Городищенского уезда РУБЦОВЫ проживали в дер. Баженовка с 1838 года согласно переписи 1850 г.

РУБЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (биография)

ПРАДЕД: РУБЦОВ РОМАН ТРОФИМОВИЧ, (1768-1840), его жена (?) ум. до 1850г;

1-й сын ГРИГОРИЙ РОМАНОВИЧ, (1797-1853), его жена (?) ум. до 1850г;

его дети: АКИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1812гр;

его жена Анна Даниловна, 1811гр;

дети Акима: 1. Василий Акимович, (1832-1862);

его жена Пелагея Петровна, 1833гр;

их сын Федор Васильевич, 15.04.1856гр;

2-5. Акулина, 1847гр; Татьяна, 1849гр; Фекла, 1851гр; Федосья, (1855-1858);

ДЕД: 2-й сын СТЕПАН РОМАНОВИЧ, (1804-1861);

его жена Прасковья Ивановна, 1803гр, ум. после 1864г;

ОТЕЦ: их 1-й сын АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 1821гр, ум. после 1864г;

его жена Дарья Архиповна, 1820гр, ум. после 1864г;

дети Алексея: 1. Егор Алексеевич, 1845гр;

2. Алексей Алексеевич, 1850гр;

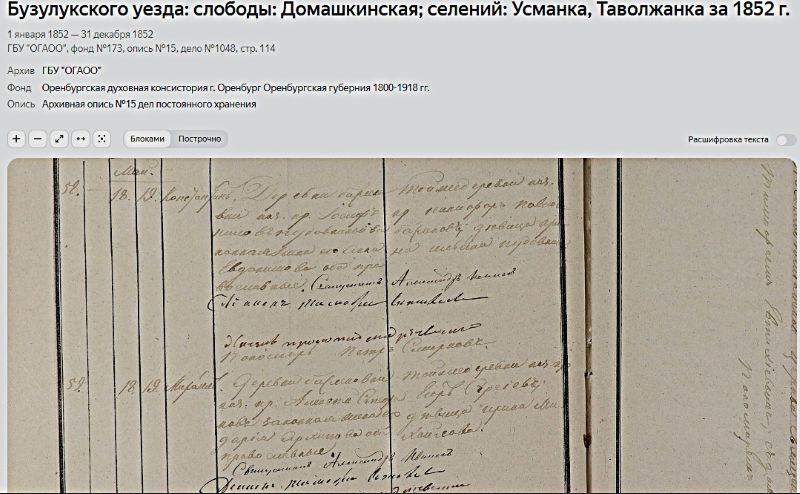

3. МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ РУБЦОВ, 18.05.1852гр, родился в с. Баженовка

кресные: Егор Сергеевич Кузнецов, 1827гр; и Ирина Михайловна Левина,1842гр;

(ИСТОЧНИК: ОГАОО, Ф.173, Оп.15, Д.1048, стр.114);

4. Ефим Алексеевич, 15.02.1853гр;

5. Акулина, (1857-21.02.1860),(Ф.173 Оп.11 Д.2111);

их 2-й сын ФЕДОТ СТЕПАНОВИЧ, 1826гр, отдан в рекруты в 1845г;

его жена Екатерина Сергеевна, 1828гр, солдатка;

ее дочь Анна, 1851гр;

их 3-й сын Федот-младший Степанович, (1830-1837);

их 4-й сын Анисим Степанович, (1831-01.04.1841), (Ф.173 Оп15 Д.532);

дочь Наталья Степановна, 1834гр;

ИСТОЧНИК: Оренбургский областной архив ОГАОО, Фонд 6, Опись 5, Дело № 9723

«12.VIII.1828г Из переписки Канцелярии оренбургского военного губернатора с Палатой государственных имуществ: «О переселении из Тамбовской губернии в Оренбургскую губернию однодворцев Рязанова в 25 душах в Бузулукский уезд в д. Баженовку. Нет сведений от Тамбовской палаты с какого времени».

ИСТОЧНИК: Оренбургский областной архив ОГАОО, Фонд 6, Опись 5, Дело №10436

«Рапорт Оренбургскому военному губернатору Комиссии о разборе и водворении переселенцев по Бузулукскому уезду от 09.08.1833г д.Троицкая:

В ней оказалось:

1. Однодворцы Тамбовской губернии и уезда, села Лысых Гор Красногорской слободы при поверенном Ефиме Рязанове в 25 душах. Тамбовский земский суд выдал им в 1828 г. свидетельство о следовании в Томскую губернию, но по расстроенному состоянию и изнеможению в пути остановились в Бузулукском уезде и поселились в д. Бажановке.

2. Однодворцы Тамбовской губернии Красногорской слободы при поверенном Николае Сухове в 8 душах. Ехали в Омскую область «в партии вожателя Ефима Кочергина», но не могли туда доехать и поселились здесь. Подали прошение губернатору. Тот разрешение написал Комиссии 17.10.1832 г. и просил предоставить ему где-либо место. Остальные из партии Кочергина расселились в разных деревнях Бузулукского уезда.

3. Однодворцы Тамбовской губернии и уезда Красногорской слободы Тимофей Усков и Филипп Романцев в 3 душах прибыли в Бузулукский уезд в 1831 г.

4. Илья Пудовкин в 4-х душах был в партии поверенного Каменева в д. Патровке. Они поселились здесь и обзавелись уже домами.

5. Однодворцы Тамбовской губернии села Лысые Горы Евдоким Смагин в 3 душах, Беломестной слободы Михаил Чулков в 5 душах. Ехали в Омскую область в числе 119 душах. Не смогли туда следовать по расстроенному хозяйству. В 1831 г. устроились здесь, уже обзавелись хозяйством.

6. Однодворец Фёдор Баженов в 2 душах. Значится переселенцем с начала 1831 г. по д. Патровке в партии поверенного Каменева, но проживал в д. Бажановке, обзавёлся там домом.

Комиссия считает возможным оставить всех переселенцев и наделить их землёй».

«Первопоселенцы дер. Баженовки:

1. Баженов Василий Ильич, (1754-1841), переселенец Маршанского уезда Тамбовской губернии

сыновья: Терентий, ум до 1834г; Дмитрий, (1774-1847); Афанасий, (1781-1863);

внуки: Павел Дмитриевич,1798гр; Максим Дмитриевич,1809гр; Алексей Афанасьевич,1810гр;

правнуки: Никифор Павлович, 1820гр; Трофим Павлович, 1825гр; Иван Павлович, 1835гр; Михаил Максимович, 1836гр; Дмитрий Алексеевич, 15.09.1855гр;

2.Чулков Михаил Федорович, (1781-1848), однодворец слоб. Беломестной Тамбовский губернии;

сыновья: Петр Михайлович, 1814гр; Григорий Михайлович, 1817гр;

внуки: Петр Петрович, 25.11.1835гр, рекрут, призван в 1856г; Панфил Петрович, 1837гр, рекрут, призван в 1858г; Лаврентий Петрович, 1861гр;

правнуки: Иван Панфилович, 1858гр; Егор Петрович, 1859гр; Филипп Петрович, 1861гр;

3. Баженов Федор Ильич, (1764-1837), переселенец Маршанского уезда Тамбовской губернии;

сыновья: Ефим Федорович, (1799-1837);

внуки: Павел Ефимович, 1821гр; Иван Ефимович, 1827гр;

правнуки: Тимофей Иванович, 1847гр; Василий Иванович, 1856гр;

4. Рубцовы, Кузнецовы, Тиньгаевы — переселенцы в 1838г из Пензенской губернии Городищенского уезд; Блударовы — в 1844г из села Картофлей Городищенского уезда (уездный гор. Городище с 1780 по 1928гг). «В уезде живут мордва и татары. Мордва племени эрзя. Обрусела и исповедует православие, хотя сохранила некоторые языческие обряды.»

Деревня Баженовка Бузулукского уезда Съезженской волости в д. Баженовке даны итоги переписи:

По 7-ой ревизии м. 47 ж. 46 = 93

После ревизии рождённые м. 47 ж. 33 = 80

По 8-ой ревизии м. 94 ж. 79 = 173

Деревня Баженовка Бузулукского уезда Усманской волости в д. Баженовке даны итоги переписи:

По 9-ой ревизии (08.08.1850г) м. 217 ж. 246 = 463 чел. 30 домохозяйств

По 10-ой ревизии (22.02.1858г) м. 222 ж. 258 = 480 чел. 28 домохозяйств

ИСТОЧНИК: Объединенный госархив Самарской обл. ЦГАСО, Фонд 678 Опись 1 Дело № 529

«Предписанием Самарской Палаты государственных имуществ № 20340 и № 22508 от 30.09.1863 года все самовольные семейные разделы признаны и утверждены с 01.01.1864 года.

Семейные списки государственных крестьян в д. Баженовке Усманской волости Бузулукского уезда

даны итоги (20.08.1863г) м. 295 ж. 356 = 651 чел. 58 домохозяйств»

ИЗ ИСТОРИИ дер. Баженовка: (автор Рязанов Петр Андриянович, сайт bajenovka.ru)

«В 1820-30 годах вдоль речки Сухая Безымянка появилась деревня Баженовка, названная по фамилии одного из переселенцев. В 1833г здесь проживало 173 души обоего пола. Село получило название по фамилии первых осевших переселенцев из рода Баженовых (Василий Ильич и Федор Ильич), хотя первую землянку построил гражданин по фамилии Чулков. В селе именем Чулкова называли: колодец, озеро и участок огорода, обнесенный канавой в долине на юг от села.

Основной костяк в образовании села был из переселенцев Маршанского уезда Тамбовской губернии, и состоял из нескольких фамилий: Баженовы, Рязановы, Романцевы, Колодины, Смагины, Тиньгаевы. Другие фамилии: Кузнецовы, Левины, Усковы, Барышниковы, Черниковы, Рубцовы появились позднее. За счет перехода из других близь лежащих деревень или женитьбы на девушках Баженовки, как, например Черниковы, отец их из деревни Таволжанка женился на девице села Марии и перешел жить. Подобно переселились в село мордва Кузнецовы.

Причиной переселения явилось малоземельный надел для крестьян Тамбовской губернии. Жизнь земледельца полностью зависела от наличия земли в достаточном количестве для нормального существования. Мужик искал выход из тяжелого положения и одним результативным выходом нашел – переселение в привольные степи Заволжья, которые после изгнания кочевых племен, были много лет свободными от сохи и косы крестьянина, особенно были свободны земли в сторону Юго-Востока от Самары. О том, что это были целинные степи, свидетельствуют хотя бы такие названия возникших селений: Большая Глушица, Землянки. Можно с уверенностью сказать, что переселение проходило по несколько семей, связанных родством. Это подтверждается незначительной разностью фамилий, которые там, на родине были раньше одной семьей.

Раздел земельных угодьев крестьянами проходил вначале по принципу: кто сколько обработает. Однако этот порядок был скоро нарушен. Приход помещиков, с документами земельной управы на приобретение земли, крепко потеснил крестьян. Барщины в этой местности не было. Кроме того, в 1861 году была проведена Столыпинская реформа: земли стали делить поровну. Более мощные хозяйства имели возможность приобретать в государстве земельные участки, которые назывались «Отруба». Земельная вольность и вообще не плохой надел по площади, при хорошей черноземной целине, дала возможность переселенцам быстро обзавестись скотом, хлебом и создать более нормальные условия жизни крестьянина.

Уже упоминалось, что первая землянка была вырыта Чулковым на южном склоне долины Безымянки, лицом на восток, имея цель – низменность дола использовать под огороды, а позади на запад – иметь усадьбу и гумно. Сейчас это место имеет след от вырытой тогда канавы вокруг огорода, который долго использовался Синельниковыми. Природа местности стала резко меняться - бывшие озера затянуло илом.

Прибытие большого числа переселенцев, выбранное место Чулковым не могло удовлетворить. Если вести застрой села на склоне должны, продвигаясь в направлении кладбища, то хорошие огородные угодья могли иметь только жители одного порядка, второй порядок дворов выносился бы на ровную площадку и никаких заливных вешними водами, угодий не имел бы. Селение решено было разместить на участке, который имел с двух сторон долины, с большими вешними водами. Это уравнивало значительно в части огородных угодий. В дальнейшем заселение в сторону с. Перовки, долина все дальше отходила от дворов жителей восточной стороны, а западный порядок, систематически, начиная от усадьбы Зиновия Петровича Рязанова до усадьбы Баженова Григория Трофимовича (отец Трофим Павлович, 1825гр), сокращая дворы в связи оползнем берега (бывшая земская школа оказалась почти на краю обрыва). Участок, на котором разместилось село, изображает кинжал, острием на север за счёт соединения 2 долин.

Когда население стало увеличиваться, появилась необходимость изыскивать площадь с более удобными и плодородными огородами. Таким местом оказалась коса, идущая с юго-востока на север между долин Крутенький и Солонечка, с названием Семеновка по имени первого поселившегося. Эти три части села образовали крупный овраг, по которому уходили большие вешние воды в сторону села Покровки».

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА:

Известен Егор Алексеевич Баженов, коллежский ассесор, секретарь Придворной конторы, жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство, 25.04.1796г внесен в 3 часть Дворянской родословной книги Курской губернии.

ВЫВОДЫ:

Вероятно, основатели деревни Баженовка не безграмотные и безденежные «крепостные» крестьяне, а потомки землевладельцев, обедневшие «дворянские дети» и целеустремленные землепашцы, переселившиеся в Заволжье.

Первые русские на Алтае появились в XVII веке. Первыми переселенцами были служивые люди, охотники, рыболовы, бугровщики - кладоискатели. Основательное освоение района бассейна реки Алей связано с развитием на Алтае горно-рудной промышленности в двадцатые годы XVIII столетия. Реформа 1861 года оказала большое влияние на экономическое развитие края.

ИСТОЧНИК: «РУБЦОВСК: от заселка до города 1886-1927 гг (Исторический очерк)», автор Королев Г. С., 2001, стр.10-51:

«30 июня 1865г. вышел закон «О водворении в Алтайский округ государственных крестьян», который оговаривал особые правила и движение переселенцев из внутренних Российских губерний на Алтай.

Неурожай начала 1880-х годов и голод 1890-х годов в России были причинами усиленного движения переселенцев в Сибирь, в том числе и на Алтай. За период 1884—1911 г.г. устроилось в старожильческих селениях и на переселенческих участках Алтайского округа 821 672 переселенца.

Однако принятие закона и свободное переселение не гарантировало наделение переселенцев землей. Переселенцы селились либо на свободных кабинетских землях, либо в селах на землях общин старожилов. Во втором случае каждая семья переселенцев должна была найти сельскую общину, которая согласилась бы их принять/«причислить». Однако не всем удавалось попасть в общину. Старожилы не хотели лишаться больших земельных участков и всячески сопротивлялись «причислению».

Да и не все семьи имели возможность быть «причисленными», потому что для этого нужно было получить «приемный приговор», который вырабатывался сельским сходом. Сход и устанавливал плату за «приговор», которая не всем была по карману. И те, кто не мог по бедности получить «приговор», были вынуждены батрачить до тех пор, пока не зарабатывали денег на приобретение «приемного приговора». Получив решение общины, переселенец должен был зарегистрироваться в Барнауле, после чего получал право на жительство и землю.

Переселенцы, селившиеся на свободных кабинетских землях, первые два года пользовались землей на арендных условиях. По истечении срока межевщики нарезали им земельные угодья (под пашню, сенокосы, выгоны, усадьбы), которые сельское общество делило между селянами по количеству мужских душ. Землю для сенокоса и выпаса скота нарезали в целом на общество. Домохозяева платили за нее в зависимости от количества голов скота во дворе.

Крестьянин с момента поселения платил за пользование пахотной землей 6 руб. с ревизской (мужской) души в год. Из них 4р.50к. шли царю, а 1р.50к. Государственному казначейству. Фактическая плата была больше, т.к. община была обязана платить за умерших, выбывших и нетрудоспособных, учтенных в ревизских списках. Кроме того, каждый член общины обязан был нести все повинности, приходившиеся на общину в целом: ремонт дорог, содержание школ и больниц, доставку почты, обустройство поселка.

Весной 1886г. жители села Покровки Усманской волости Бузулукского уезда на сходе выбрали доверенного — «ходока» и снарядили на мирские деньги в дальнюю дорогу на поиски хлебного места в Сибири, в Томскую губернию. Им стал солдат русско-турецкой войны, отставной 7-го Кавказского линейного батальона Михаил Алексеевич Рубцов. Сведения о его жизни весьма скудные. По национальности он мордвин-эрзя. Год рождения неизвестен (от автора: ошибка!-см.выше биография). Среднего роста, коренастый, с черной бородой. Рубцов был малограмотным, но все же умел читать и «коряво» писать. Об этом свидетельствуют его подписи на прошениях и письмах, хранящихся в архивах Барнаула и Томска. Зато тексты этих бумаг изложены грамотно и написаны красивым каллиграфическим почерком. К сожалению, фамилия писавшего остается неизвестной. Все просмотренные автором прошения и письма писаны рукой одного человека. Можно предполагать, что им был Никифор Беляев — неизменный спутник и помощник Рубцова.

Первые землянки построили летом 1886 года на правом берегу Алея в излучине реки. Рядом проходила уездная дорога от Змеиногорска до Оловянишниково и далее к селам, стоящим на кромке ленточного бора, Лебяжье и Новоегорьевское. Через Алей круглые сутки ходил паром. Ошибка переселенцев была в том, что поставили свои землянки на месте, затопляемом вешними водами. Пришлось переселяться на левый берег, более высокий и сухой.

Оставив земляка, Рубцов отправился в Томск, в губернское правление с доверенным письмом от 85 семей села Покровки Усманской волости с прошением о выделении земли на поселение в Коростелёвской степи Алтайского округа. Земельное правление разрешило Рубцову подыскать место для посёлка на правах арендаторов. Осенью 1886 года Рубцов, возвратившись на выбранное место, поставил избу в трех километрах от Оловянишниково в районе «Киргизских могил» (сегодня на том месте по улице Пролетарской, 67, стоит другой современный дом) и двинулся за земляками.

Прошел почти год, пока в ноябре 1887 года сюда прибыла первая партия переселенцев — 58 семей. Среди них были Гончаров Василий, Журин Василий, Понамарёв Трофим и Тарасов Прохор. Переселенцы, запуганные старожилами Оловянишниково, побоялись селиться рядом с Рубцовым и разделились. Часть уехала в Половинкино, Локоть и другие окрестные деревни, а тридцать семей пошли батрачить к оловянишниковым богачам, поселившись на южной окраине села без права голоса на сельском сходе.

Только несколько семей, не испугавшись старожилов, осмелились поставить свои избушки рядом с избушкой М.Рубцова. Среди них были семьи Долгих, Драчёвых, Дорофеевых, Лебедевых, Турковых, Тимофеевых и Черниковых.

В 1888 году сюда прибыла вторая партия самарских переселенцев – 28 семей. 27 июня 1888 года на рубцовской земле родился первый человек – Захар Максимович Долгих – первый председатель Рубцовского совета, почётный гражданин города.

497 разных заявлений и просьб в Кабинет Его императорского величества Томскому губернатору и начальству Алтайского горного округа написал Михайло Рубцов с просьбой о предоставлении ему земли для поселения. Все просмотренные краеведами прошения и письма писаны рукой одного человека. Можно предполагать, что им был Беляев — неизменный спутник и помощник Рубцова (Пустынников И., Рубцовск — Барнаул, 1968, стр.9).

24 февраля 1892 г. чиновником по сбору аренды Михельсоном Михаилу Рубцову была разрешена аренда 50 десятин земли против урочища «Широкая лука». На заявлении М.Рубцова с прошением поселиться в Коростелёвской степи он написал: «По просьбе Рубцова и Чулкова объявляю, что разрешаю поселиться по левому берегу реки Алей от устья старицы вверх по течению на 400 саженей на местности, называемой Песьянами в одной версте от киргизских могилок… с тем условием, чтобы немедленно была произведена уплата аренды за постройки. Не оплатившим аренды селиться не позволено» (ЦХАФ АК, ф. 4,0.1, д. 2255, л. 98 — 104). В феврале 1892г Михаил Рубцов вместе с Никифором Беляевым арендуют на год 50 десятин «хлебопахотной земли» и строят две землянки на местности Песьяное, вблизи дер Оловянишниково. На отведённой земле переселенцы образовали посёлок под названием – засёлок (заселенное место) Рубцова.

В 1892 году решением главного управления Алтайского горного округа принята резолюция «Причислить деревню Рубцова к Ново-Алейской волости». Этот год стал официальным годом рождения заселённого Рубцово. В 1895 году здесь проживало 959 душ мужского пола.

20 января 1900 г. управлением Алтайского округа принято решение: «…из жителей поселка Рубцовского образовать отдельное сельское общество. Перевести поселок Рубцовский в деревню того же названия. Выделить деревне Рубцово отдельный земельный надел от крестьян деревни Оловянишниково». В 1906 году: «..разрешить проведение трех ярмарок в год - весной, летом и осенью».

В 1905 г построен, а 04.02.1906 г освящён Михайло-Архангельский храм - центр зарождающегося города.

В 1915 году близ села Рубцово прошла железная дорога, и выросла станция Рубцовка с паровозным депо.

В 1925 году уездное село Рубцово становится окружным центром. Постановлением ВЦИК 5 сентября 1927 года село Рубцово преобразовано в город Рубцовск.

По воспоминаниям современников была у Рубцова семья: жена Евдокия Ивановна, дочери Анна, Анисья, Васёна и сын Гавриил. Крестьянским трудом семья занималась мало. Славился Михаил Рубцов своим ремеслом портного, сапожника и лекаря. Он обшивал, обувал, лечил своих односельчан. Это был сухощавый старик с седой окладистой бородой в простых очках в железной оправе. Ходил он уверенной ровной походкой, опираясь на железную трость.

О его возрасте документов и единого мнения у историков города нет. Гнилицкая Г. П. утверждает, что Рубцов был долгожителем и прожил 112 лет, Севастьянов К. Р., много лет собиравший о Рубцове сведения, уверен в том, что умер он в возрасте 80—90 лет. Это же подтверждает городская газета «Степная коммуна» за 1936 год. Иркутов А. сообщает: «Рубцову сейчас 87 лет. Остатки дней он спокойно доживает в своем городе у зятя, рабочего-железнодорожника» ул. Кирова, 48. Умер 23 сентября 1938г.

В городе сохранился старый дом, в котором Михаил Рубцов провел последние годы своей жизни. Находится он в раннем центре Рубцовска, по адресу: проспект Ленина, д.96. Это тот самый отрезок проспекта, где еще остались старые домики и растут яблони. Похоронен основатель в северо-западной части старого городского кладбища, находящегося сегодня на окраине у Ново-Егорьевского тракта».

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА:

Ни одно из близлежащих сел по Алею не получило такого развития — так уж переселенцам из Заволжья благоприятствовала судьба!

ВЫВОДЫ:

Автору данной работы УДАЛОСЬ НАЙТИ в архивах ОГАОО метрическую ЗАПИСЬ о РОЖДЕНИИ 18 мая 1852 года в семье крестьян дер. Баженовка Усманской волости Бузулукского уезда Оренбургской губернии Алексея Степановича и Дарьи Архиповны сына Михаила — основателя гор. Рубцовск на Алтае.

Жители нового города — Рубцовчане — это достойное наследство неутомимого Михаила Алексеевича РУБЦОВА, прославившего и увековечившего фамилию!

Свидетельство о публикации №225071300038