Педагогический метод в обучающем консалтинге

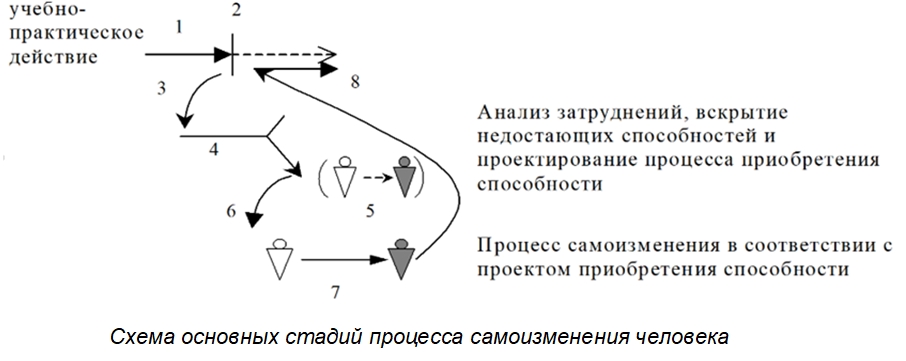

Профессор Анисимов О.С. в своих работах акцентирует внимание на самой "внутренней механизмичности" изменений человека. Он пишет, что для изменения человека необходимы следующие условия (см. сx.):

• попытка человека осуществить заданное практическое действие (I),

• встреча с затруднением (2),

• выход в анализ (рефлексию) (3),

• сам анализ попытки (рефлексия) (4) с ее специализацией на способности человека как причине затруднений и с направленностью на снятие этой причины затруднения (5),

• переход к специфическому действию по результатам рефлексии – проектированию пути приобретения недостающих способностей (6),

• осуществление этого преобразовательного действия (7),

• возврат в практическое действие и успешное его завершение (8).

Схема 5. Фазы процесса самоизменения человека

Данный процесс саморазвития обучаемого и является объектом управления со стороны консультанта-преподавателя. "Управляемое самоизменение" как внешне обеспеченное развитие ученика – вот, с нашей точки зрения, основа педагогического метода.

Функции консультанта-преподавателя дифференцируются параллельно этому циклу саморазвития, с общей направленностью на управление мотивационной и операциональной составляющими прохождения этого цикла обучаемым.

Тем самым, консультант-преподаватель является "выращивающим" новые способности через создание условий для приемлемого как со стороны обучаемого (образуемого), так и со стороны "заказчиков", саморазвития обучаемого. Таким образом, консультант-преподаватель должен управлять деятельностью ученика по своему саморазвитию.

Метод Анисимова включает в себя следующую процессуальную линию процесса обучения:

• создание (подхватывание) мотивации обучаемого для выполнения учебного действия,

• помощь в опознании затруднения ученика в решении поставленной учебно-практической задачи,

• перевод обучаемого в рефлексию (анализ) своего затруднения,

• управление действиями ученика по восстановлению ситуации, в которой возникло затруднение,

• оказание помощи в выявлении причины затруднения обучаемого в контексте недостающей у него способности (для решения учебной задачи без затруднений),

• управление процессом проектирования обучаемым действий по приобретению недостающей способности,

• оказание помощи в повышении адекватности самоопределения обучаемого к приобретению нужной способности,

• управление (контроль и коррекция) процессом реализации обучаемым проекта по приобретению недостающей способности,

• диагностическая фиксация обретения обучаемым необходимой способности,

• организация перевода обучаемого к решению прежней (или даже более сложной) учебно-практической задачи,

• контроль и коррекция процесса решения обучаемым учебно-практической задачи,

• фиксация достижения обучаемым учебной цели и организация "вывода" обучаемого из пространства учебной деятельности.

В соответствии с вышеприведенной схемой, структура учебной деятельности включает в себя:

• Пространство самоопределения (и до-самоопределения) обучаемого к решению учебных задач;

• Пространство решения обучаемым учебно-практических задач;

• Пространство рефлексии затруднений обучаемого в решении учебно-практических задач;

• Пространство проектирования (совместно с преподавателем) процесса приобретения обучаемым требуемых способностей;

• Пространство приобретения необходимых способностей (управляемое педагогом саморазвитие ученика, связанное с приобретением нужных способностей);

• Пространство рефлексии обучаемым своего процесса саморазвития (в том числе, самодиагностика относительно приобретения требуемых знаний, умений, навыков, способностей и т.п.).

Поскольку преподаватель должен проектировать учебный процесс, к его ранее перечисленным функциям следует, по нашему мнению, добавить:

• Определение цели обучения;

• Построение обобщенного проекта обучения в соответствии с целью;

• Прогноз достижимости цели обучения обучающим;

• Построение конкретного проекта перевода обучаемого из актуального состояния способностей в необходимое и определение учебных задач;

• Конкретизация проекта обучения с учетом группового характера обучения.

Требования к компактности и эффективности обучающего консультирования предопределяют введение в систему обучения, кроме существующих традиционных форм обучения (семинары, лекции, практические занятия, обмен опытом и т.п.), и инновационных форм учебной деятельности, таких как: деловые игры, организационно-деятельностные и организационно-мыслительные игры и т.п.

В свою очередь, введение новых сложных форм обучения влечет за собой повышение уровня требований к способностям консультанта-преподавателя, использующего эти формы.

Теперь мы можем обозначить наиболее общий подход обучающего консультирования следующим образом: технологически обеспеченное управление процессом саморазвития обучаемого в сторону приобретения личностно и производственно-значимых способностей.

Важность задачи обучающего консультирования по повышению профессионализма сотрудников фирмы-клиента и их мотивации к труду трудно переоценить. Обучающее консультирование предстает как один из важнейших инструментов повышения квалификации кадров предприятия с последующим улучшением экономической эффективности деятельности предприятия в целом.

Несмотря на это, описанию процесса обучающего консультирования в литературных источниках внимания уделяется явно недостаточно.

Каковы же составляющие процесса обучающего консультирования в общем виде?

Выше мы уже отмечали то обстоятельство, что возможны два основных типа обучающего консультирования:

• Консультационный процесс, состоящий только из обучения представителей предриятия-клиента;

• Консультационный процесс, в котором обучение входит как составная часть.

Консультационный процесс, состоящий только из обучения, возникает в двух основных случаях. Во-первых, в том случае, если руководитель фирмы в самостоятельном анализе проблем деятельности пришел к четкому выводу о необходимости обучающего процесса для персонала.

При этом предмет обучения он может видеть недостаточно определенно (например, менеджерам необходимо научиться планировать; продавцам – продавать и т.п.). В этом варианте руководитель может сам обратиться к какому-либо учебному центру со своим заказом, который в контакте с тренером-преподавателем может быть доопределен.

Недостатком этого варианта, несомненно, является опасность иллюзорного видения причин проблем руководителем. В том случае, если он определил причины проблем неверно, обучение не приведет к снятию имеющихся проблем.

Во-вторых, необходимость именно в обучении может выясниться при взаимодействии руководителя с консультантом. То есть, приглашая консультанта, руководитель может и не знать, что и в каком направлении необходимо сделать, чтобы устранить имеющиеся проблемы.

При первичном общении, за счет наводящих (диагностирующих) вопросов консультанта, руководитель может прийти к мысли о том, что одна из причин (или главная причина) "разлаженной" деятельности – недостаточная квалификация кадров. За этим следует формулирование заказа (задания) консультанту на обучение персонала недостающим навыкам.

Свидетельство о публикации №225071600819