Алтайское краеведение. Архитекторы

ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ (?--1943)

архитектор. Родился в крестьянской семье. Учился на рабфаке в Воронеже, в Московском высшем техническом училище, в 1934 окончил Московский архитектурный институт. С сентября 1935 -- руководитель отдела планировки и застройки городов Запсибпроекта. Автор генплана Барнаула, одобренного Совнаркомом в марте 1937. С ноября 1938 -- городской архитектор Барнаула, с 1940 -- главный архитектор города. Участник Вел. Отеч. войны. Погиб в боях на Курской дуге.

О. Н. Поляков

ЛАВРЕНТИЙ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ (1803-?)

архитектор, ученик мастера русского классицизма К. И. Росси, воспитанник Петербургской Академии художеств (1820-25). Сын солдата Нерчинского горного округа. В 1827 по распоряжению Кабинета прибыл в Барнаул для исполнения обязанностей заводского архитектора. Участвовал в создании ансамбля Демидовской пл., проектировал здание горного училища. В 1829 отозван на Нерчинские заводы, где работал архит. По отзывам К. И. Росси и преподавателей Академии художеств, отличался особой одаренностью в архитектурном деле.

Т. М. Степанская

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КАЗАРИНОВ (1933-1986)

архитектор, член СА России (1969). Родился в Томске. В 1958 окончил архитектурное отделение Новосибирского инженерно-строительного института. Работал главным архитектором барнаульского филиала института "Сибгипросельхозстрой", в 1969-77 -- главным архитектором города, затем -- начальником мастерской института "Алтайгражданпроект". Авторские постройки: кварталы по ул. Советская -- проспект Комсомольский, по ул. Новая -- Деповская, Малахова -- Чудненко, выставочный зал и эспланада гл. входа с лестницей на краевую ВДНХ, стадионы "Ротор" и "Мотор", памятники В. И. Ленину на площади Советов и павшим борцам за социализм на проспекте Ленина (1965, совместно с В. Э. Остен-Сакеном, В. Ф. Добровольским), памятник академику М. А. Лисавенко в Барнауле (1969), мемориальный комплекс Победы на Привокзальной пл. (1974, II очередь, совместно с С. М. Михайловым, В. Э. Остен-Сакеном, В. Ф. Добровольским).

О. Н. Поляков

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ МОЛЧАНОВ (1765-ПОСЛЕ 1824)

первый профессиональный архитектор Барнаула. Род. в семье солдата. В 1781 взят на службу в Колывано-Воскресенские заводы, работал учеником плотника, затем -- механика, маркшейдера. В 1786 командирован в Петербург для обучения в архитектурном классе Академии художеств. В 1790 вернулся в Барнаул, получил чин унтер-шихтмейстера, служил "при каменном и деревянном строении чертежной". В 1798 получает звание шихтмейстера 14 класса.

Творчество заводского архитектора Молчанова во многом определило архитектурный облик центра Барнаула. Он построил в стиле классицизма камен. корпуса фабрикк N 1 и 2 сереброплавильного завода, на ул. Ползунова (Петропавловской) сохранились построенные им здания горн. аптеки, канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, инструмент. магазина. Молчанов участвовал в создании ансамбля Демидовской пл. В его обязанности входило "содержание в полном порядке пильных мельниц и прочих заводских строений", рук. строительством заводов, фабрик и церквей. В 1824 по состоянию здоровья оставил службу.

Т. М. Степанская

ВИКТОР ЭМИЛЬЕВИЧ ОСТЕН-САКЕН (1917-1991)

член Союза архитекторов РСФСР (1966), архитектор. Род. в Петрограде. В 1936-40 учился в Ленинградском инж.-строит. институте, в 1964 окончил архит. отделение Новосибирского инженерно-строительного института. Работал в Ленинграде, Челябинской области, с 1946 -- в Барнауле. В 50-х -- архитектор треста "Стройгаз", в 1960-69 -- гл. архитектор города, затем -- начальник мастерской института "Алтайгражданпроект". Под его руководством началась застройка жилых массивов в Ленинском и Индустриальном районах. Авторские проекты: 12- и 36-кв. жилые дома по ул. Новой (проспект Строителей); ген. план площади Советов, микрорайон 1028, памятник "Павшим борцам за социализм" на проспекте Ленина, памятник Победы на Привокзальной площади (совместно с архитектором В. Михайловым, В. Налимовым, скульптором П. Мироновым, художником В. Добровольским).

О. Н. Поляков

ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ ПОПОВ (1802-ПОСЛЕ 1852)

архитектор Алтайских заводов, во многом определивший архитектурный облик исторического центра Барнаула. Из обер-офицерских детей. В 1816 начал службу в Колывано-Воскрес. заводах учеником маркшейдера. Образование получил в Петербгской Академии художеств (1820-22). Будучи архитектурным помощником мастера русского классицизма К. И. Росси, участвовал в строительстве Михайловского дворца, Главного штаба на Дворцовой площади, каменного театра в Петербурге (1822-28). По представлению К. И. Росси получал благодарности и возна-граждения "в поощрение к дальнейшим успехам". В марте 1828 за усердную службу и приобретенные познания в архитектуре произведен в шихтмейстеры 13-го кл.

В августе 1829 по требованию Кабинета вернулся в Барнаул и вступил в должность заводского архитектора Хорошо освоил принцип ансамблевости, широко применял его в строит. практике. Основные работы в Барнауле: ансамбль Демидовской площади с обелиском в честь 100-летия горного производства на Алтае; реконструкция в формах классицизма ул. Петропавловской (ныне ул. Ползунова), каменная церковь Иоанна Предтечи Нагорного кладбища, дом начальника заводов Алтайского округа. Проектировал стекольный завод, церкви для заводов и рудников. И в середине XIX в. оставался верен классицизму. В 1852 уволен со службы по состоянию здоровья. Свои большие способности в архит. деле наиболее полно реализовал в Барнауле.

Т. М. Степанская

РОПЕТ (ПЕТРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ) (1845-1908)

русский архитектор, представитель историзма, один из создателей нового "русского стиля", непосредственно предварившего искусство модерна

Родился в 1845 в семье мастера Петергофской бумажной фабрики. Рано оставшись сиротою, воспитывался дядей, поэтому позднее изменил свое отчество "Николаевич" по дядиному имени. Учился в Академии художеств (1861-1871) у А.М.Горностаева, одного из основоположников "русского стиля" в зодчестве 19 в. Еще решительней, чем К.А.Тон, отойдя от классицизма к декоративным приемам, непосредственно восходящим к искусству национального Средневековья и фольклора, Горностаев увлек за собой целую плеяду молодых архитекторов (И.И.Горностаев, В.А.Гартман, И.С.Богомолов, Ф.С.Харламов и др.), среди которых Ропет занял видное, едва ли не центральное место. Ропет, избравший этот псевдоним в виде экзотической анаграммы своей обыденной фамилии "Петров", активно сотрудничал в периодически выходившем увраже "Мотивы русской архитектуры" (1874-1880), проводившем "горностаевскую", национально-фольклорную линию архитектурного развития. В 1876-1880 изучал классическую и современную архитектуру во Франции и других странах Западной Европы. Примыкал к абрамцевскому кружку С. И. Мамонтова. Жил преимущественно в Петербурге.

Первой его крупной работой явилась декоративная отделка зала театра в Красном селе под Петербургом, в основной своей части спроектированного Харламовым (1869; не сохранился); уже здесь была широко применена столь характерная для его построек (в непосредственном либо стилизованном виде) фольклорная резьба по дереву. С тем же соавтором создал Павильон ботаники и садоводства на Политехнической выставке в Москве (1872), более близкий к мавританскому стилю. Всецело в "русском народном вкусе" выстроена баня в Абрамцево ("теремок", 1877-1878) с крыльцом, перекрытым сводом-"бочкой". На Всемирной выставке в Париже (1878) мастер оформил отведенное России экспо-пространство в виде теремного дворца 17 в., поражавшего воображение зрителей своим прихотливым декором. По его проектам были возведены русский павильон на Всемирной выставке в Чикаго (1893) и павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896; ни одно из его выставочных сооружений до нас не дошло). Скорее всего, именно к его проекту восходит дом Н.П.Басина на площади Александровского театра в Петербурге (1878-1881). Наиболее значительной же из его городских построек явилось здание русского посольства в Токио (1890-е годы). Занимался также графическим дизайном (афиша для парижского павильона с надписью "Здесь говорят по-русски") и книжным оформлением (роскошный фолиант Византийские эмали. Собрание Звенигородского, 1879; обложки журнала "Вестник изящных искусств", 1880-е годы), нарисовал много эскизов "славянской" мебели, и здесь являя виртуозный дар соединения разнородных элементов (взятых из средневековой книжной живописи, крестьянской вышивки и резьбы) в нарядных синтетических зрелищах.

Узорчатая "ропетовщина" не раз вызывала острую критику со стороны ревнителей классики или более строго-функционального подхода. С другой стороны, В.В.Стасов (в своем отзыве о парижской выставке 1878) приветствовал такого рода стилистику как "будущее нашей архитектуры". Предвосхитив орнаментально-синтетическую органику модерна, в эпоху широкого распространения последнего Ропет уже отошел от дел, конкретным строительством больше не занимаясь.

Умер Ропет в Петербурге 12 (25) декабря 1908.

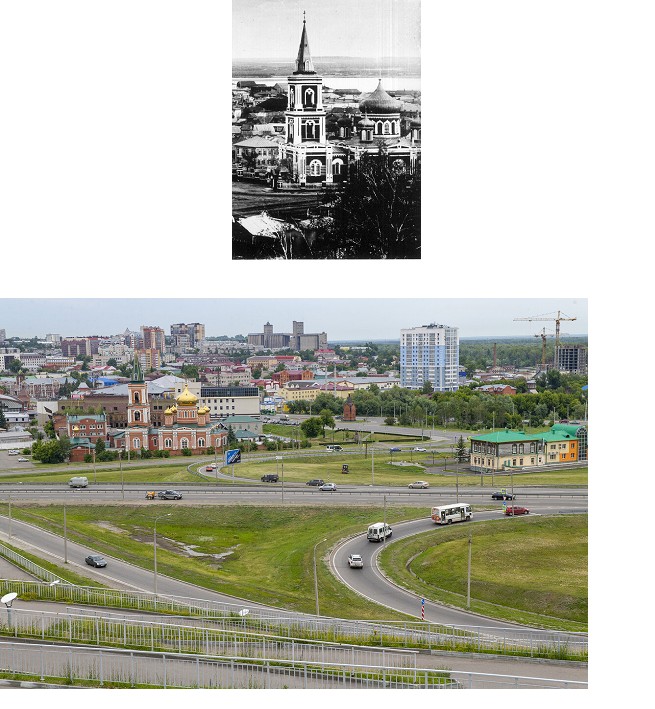

В Барнауле Ропет так и не удосужился побывать, однако спроектировал в 1900 г. для города здание Народного дома

АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ШИЛОВСКИЙ (1887-1921)

архитектор. Выпускник Петерб. Академии ху-дожеств. В 1908 Барн. дума пригласила его на должность городского архитектора. Построил по заказу предпринимательницы Лебзиной дерев., с использованием рус. фольклорных мотивов в декоре, здания синематографов на ул. Пушкинской "Грот" и "Триумф" (1910). По заказу Белокриницкой иерархии Шиловский проектировал Барн. камен. церковь во имя Воздвижения Креста Господня. Содействовал благоустройству Московского (Ленинского) проспекта. После 1917 уехал из Барнаула в Томск.

Т. М. Степанская

Свидетельство о публикации №225071800224