Типы профессиональной самоорганизации - 2

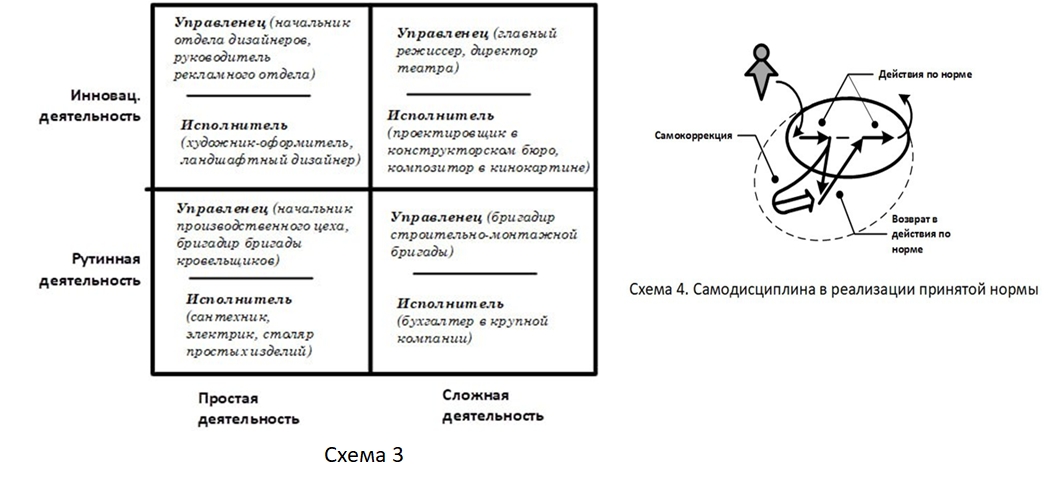

Теперь введем еще одну пару критериев: «исполнитель – управленец». Матрица усложняется до 8-ми квадрантов (см. сх. 3).

Итак, мы получили восемь типов деятельности, каждый из которых имеет свою специфику требований. При этом максимально простой уровень – «исполнительский рутинно-простой», а максимально сложный – «управленческий инновационно-сложный».

Далее, во второй части, мы рассмотрим типы самоорганизации участника деятельности.

Рассмотрим типы самоорганизации участника деятельности. Очевидно, что каждый квадрант типов деятельности задает свои требования к самоорганизации деятеля.

При этом самоорганизация человека деятельностного типа опирается на развитость самоорганизации предыдущих уровней самоорганизации, а именно: «жизнедеятельностной» (самоорганизация человека как природного организма) и «социальной» (самоорганизация человека в рамках его социальной жизни).

Социальная самоорганизация уже предполагает пройденость человеком пути социализации, т.е. сформированность всех психических механизмов, позволяющих ему в целом адекватно, бесконфликтно сосуществовать с другими членами общества. А это возможно только в том случае, если человек овладел механизмом самокоррекции своего поведения относительно социальных норм.

В самом простейшем типе деятельности человек, понявший и принявший норму действий, и вошедший в ее реализацию, осуществляет самокоррекцию уже относительно этой принятой деятельностной нормы (см. сх. 4).

В этом варианте от него требуется всего лишь вернуть себя в соответствие требованиям нормы, т.е. проявить самодисциплину с опорой на механизмы воли и самомотивации. Здесь мы имеем дело с самоорганизацией на уровне исполнительской самодисциплины.

Свидетельство о публикации №225072100739