Типы профессиональной самоорганизации - 3

Часть 2. http://proza.ru/2025/07/21/739

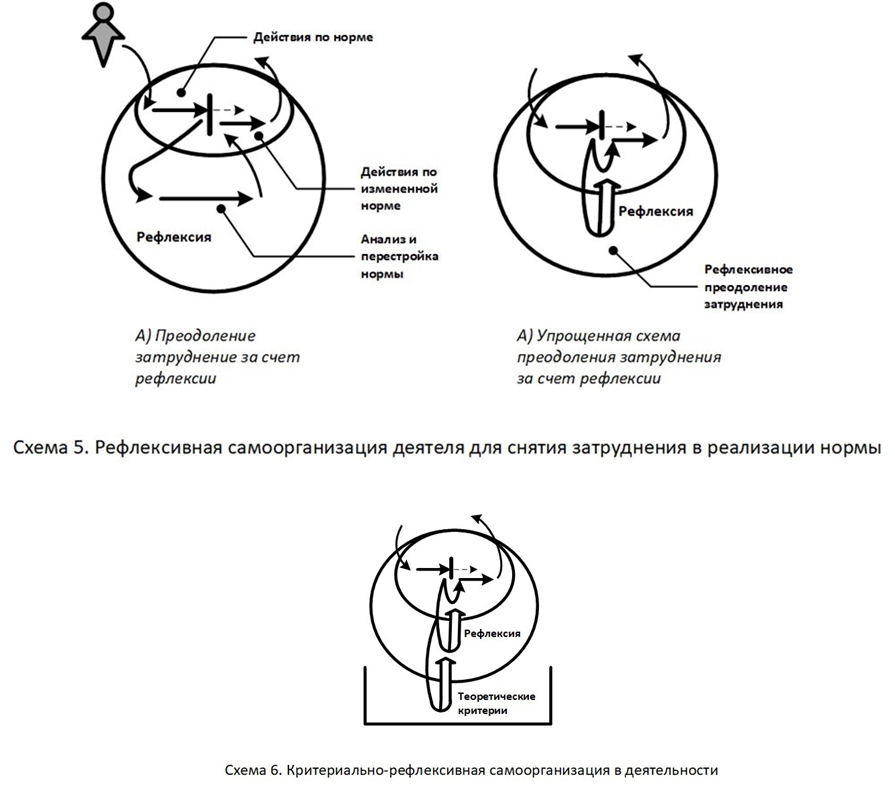

Задача деятеля усложняется, если в процессе реализации нормы возникает затруднение, связанное не с ее нарушением, а в силу неправильности (неадекватности) нормы. Этот тип ситуации требует от деятеля способности по изменению нормы таким образом, чтобы эта измененная норма позволила человеку преодолеть прежнее затруднение и достичь цели деятельности. Как видим речь здесь идет уже о рефлексии процесса целедостижения с направленностью на коррекцию нормы, а не на самокоррекцию исполнителя под норму (см. сх. 5).

Для уверенного преодоления в деятельности затруднений, связанных с несовершенством норм у деятеля должна быть в наличии способность не только к самодисциплине, но и по своей рефлексивной самоорганизации.

Критерии, используемые в рефлексии, могут разного уровня сложности и организованности. Чем более высокого уровня применяемые человеком критерии, тем больший профессионализм требуется от аналитика.

Аналитик, свободно опирающийся в своей работе на одно-предметные понятия и концепции должен пройти специальную подготовку для адекватного оперирования с над-предметными критериями философского уровня (категории, онтологии и т.п.).

Другими словами, дальнейший рост профессионализма управленца-аналитика связан с освоением им высшей метафизической критериальной базы.

Это требует от человека максимальную актуализацию интеллектуально-мотивационно-волевого потенциала в их гармоничном сочетании (т.к. любая дисгармония между этими механизмами не позволит выполнять работу на должном профессиональном уровне).

Итак, мы имеем следующие уровни самоорганизации: «самодисциплина – рефлексивная самоорганизация – критериально-рефлексивная самоорганизация», а последний тип самоорганизации уже подразделяется на уровни в соответствии с уровнями развитости интеллектуальных критериев: от индуктивных понятий и логики дополнительности до высших онтологий и логики уточнения.

Теперь соотнесем результаты первой и второй части нашего изложения.

; Для «простой рутинной» деятельности достаточно самоорганизации человека на уровне самодисциплины, так как такой тип работы достаточно стабилен в осуществлении и требует только четкого подчинения человека технологическим нормам.

; Для «рутинной, но сложной» деятельности уже необходима рефлексивная самоорганизация человека, поскольку здесь уже не миновать необходимость перестройки нормы под особенности ситуации, материала, средств и т.п. Словом здесь без хотя бы простой рефлексии уже никак.

; Для «простой инновационной» деятельности требуется рефлексивная самоорганизация человека с вовлечением некоторых критериев той предметной области, в которой эта деятельность осуществляется, т.е. «частично критериально-рефлексивная самоорганизация».

; Для «сложной инновационной» деятельности требуется «критериально-рефлексивная самоорганизация» со всей полнотой критериев предметной области, в которой эта деятельность осуществляется.

; Для успешной управленческой деятельности требуется «критериально-рефлексивная самоорганизация» человека, предполагающая (даю «растяжку»):

- в «простой рутинной» деятельности владение им критериальной базой того типа деятельности, в которой осуществляется работа

- в «сложной инновационной» деятельности способность управленца по оперированию в своей аналитике над-предметными критериями того уровня сложности, который необходим для неслучайного принятия решений (например, директор рекламного агентства – совмещение предметов «экономика», «производство», «психология» и т.п.; министр образования – «страна», «регион», «педагогика», «научная сфера» и т.п.).

Разумеется, здесь идет речь не просто об использовании в рефлексии каких-то представлений понятийного типа, а строгих философских онтологий и теоретически выверенных понятий, а также о применении в аналитике строгой логики (формальной и диалектической).

Свидетельство о публикации №225072100750