Уровни рефлексивной самоорганизации личности

В свою очередь, рефлексия трудностей в действиях может осуществляться либо естественно-стихийно, либо с опорой на понятийно-категориальные критерии. Во втором варианте речь идет о подключении к деятельностной динамике критериального слоя – слоя всеобщих представлений о деятельности.

Критериальный слой есть своего рода представительство культуры в реальной прагматически-ориентированной деятельности. Различная комбинация акцентов трех слоев в их автономии или взаимосвязи дает нам системную типологию личности по ведущим акцентам деятельностной организации.

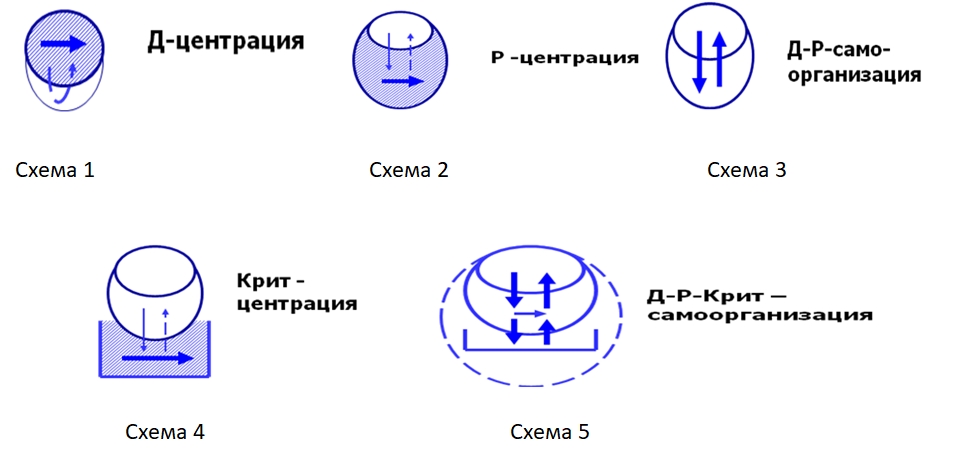

1. Человек - решатель задач настроен на решение задач по строго фиксированному алгоритму действий и, соответственно, успешен этот тип может быть только в стандартных условиях типичных задач (см. сх. 1).

Схема 1. Центрация на действии.

При встрече с затруднениями человек стремится преодолеть их за счет приложения больших усилий, вместо необходимой коррекции программы действий. В связи с этим в принципиально проблемных ситуациях «человек – решатель задач» очень быстро заходит в тупик и теряет дееспособность.

2. Человек-аналитик.

В изменяющихся условиях с высокой вариацией состава задач более успешен будет человек с доминированием аналитической составляющей по отношению к действенной (см. сх. 2).

Схема 2. Рефлексивная центрация

Особенно актуальна тщательная аналитика становится при возра¬стании ответственности за принимаемые человеком реше-ния в реагировании на проблемные ситуации, возникающие в процессе достижения им своих целей.

Однако в стереотипных условиях такая личность становится низкопродуктивной в силу неоправданного увлечения анализом (рефлексией) там, где нужны стандартные действия по нормативному алгоритму.

В связи с аналитической предрасположенностью человек с доми-нан¬той данного типа может проводить в рефлексии действий значительно больше времени, чем это необходимо для дела.

3. Человек продуманных действий отличается от предыду-щего тем, что человек обретает гармонию между «действием» и «анализом действий» (см. сх. 3).

Схема 3. Рефлексивно-действенная самоорганизация

Другими словами, приоритетом личности становится целедостижение со своевременным аналитическим сопровождением в местах затруднений. Человек реагирует на возникающие трудности рефлексивным анализом и адекватным улучшением нормативных требований к процессу целедостижения.

В результате сам процесс достижения цели становится осмысленным, что принципиально повышает его эффективность. Однако и в этом, казалось бы, безмятежном варианте человек может серьезно затрудниться в аналитике, если объективно от него требуется перейти от смысловой размытости в аналитических обсуждениях к строгим понятийным критериям, способным обеспечить однозначную определенность и обоснованность решения.

Здесь кроется исчерпанность данной акцентуации – в неспособности применить в тонком и глубоком анализе жесткие критерии в виде понятийных представлений о деятельности.

4. Критериально-ориентированная личность обладает огромной теоретической мощностью.

Ее применение целесообразно в решении сложнейших проблем деятельности именно на принципиальном теоретико-концептуальном уровне (см. сх. 4).

Схема 4. Понятийно-центрированная самоорганизация

Человек этого типа может успешно решать проблемы и задачи в общем виде. Если же дело требует от него внутренней самоорганизации и баланса между тремя составляющими его работы (действие – рефлексия – критериальное обеспечение), то потеря этим типом человека практикоориентированности будет негативно сказываться на результатах работы.

5. Человек с критериально-практической рефлексивной самоорганизацией является максимально эффективным в деятельности, особенно управленческой.

В этом типе человеком достигнута гармония не в двух слоях как в третьем типе, а в трех: действие по достижению цели – рефлексия затруднений в действиях – понятийно-концептуальная работа для снятия неопределенности в рефлексии (см. сх. 5).

Схема 5. Рефлексивно-критериально-действенная гармония в самоорганизации

Каждый из перечисленных жанров работы в критериально-практичном подходе осуществляется строго «в свое время» и «на своем месте». Личности в этом подходе не страшны уже никакие препятствия, т.к. в своей практической работе она опирается на прочный теоретический фундамент.

Все перечисленные типы личностной рефлексивной самоорганизации соотносятся и с профессиональной рефлексивной самоорганизацией управленца.

Свидетельство о публикации №225073101094