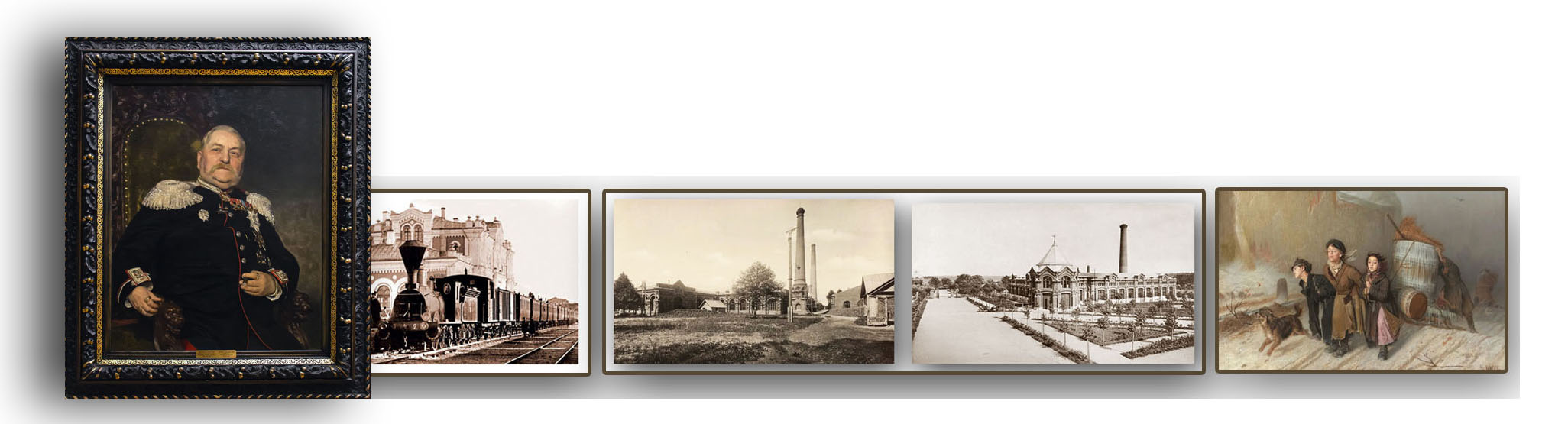

Генерал - лейтенант инженер А. И. Дельвиг

Если быка долго держать в замкнутом пространстве, а потом резко выпустить на свободу, то справиться с его неуправляемой энергией уже никому не удастся. Даже если бык при этом остаётся на привязи - не поможет: рано или поздно привязь будет разорвана.

Как предупреждали многие декабристы, и помещики – социалисты, которые пытались самостоятельно проводить у себя освобождение крестьян, без постепенного реформирования земельной политики и правильного информирования населения, - жди беды. И она пришла – в стране начался террор.

Стремительные экономические реформы Александра II и ослабление цензуры были восприняты обществом как слабость, а большая неуправляемая энергия освобождённого крестьянства создала в стране хаос.

Появилась иллюзия, что стоит лишь ещё немного поднажать, и уже следующее поколение будет жить в совершенно свободном от эксплуатации, счастливом обществе. Ведь по Европе уже начал бродить «призрак коммунизма», а Карл Маркс и Фридрих Энгельс начали призывать объединяться пролетариям всех стран в их классовой борьбе, чтобы приобрести «весь мир».

Крестьяне, которые преследовали только цель получить землю в собственность и распоряжаться ею по своему усмотрению, в партнёры по осуществлению этой мечты к пролетариату, которому «нечего терять кроме своих цепей», явно не годились. И свободные теперь крестьяне стали массово перебираться в провинциальные города: нанимаясь в рабочие, приобретая недвижимость и становясь купцами. Аграрная Россия приступила к интенсивному развитию промышленности и строительству капитализма.

*

На необъятной территории самого большого по площади государства(1) XIX века были сосредоточены огромные природные богатства: лес, звери и птицы, пашни, работали каменноугольные прииски, добывалась руда. Российская империя продавала другим странам треть всего мирового экспорта зерна, могла бы и больше, если бы не жёсткая конкуренция со стороны рынков Германии и Англии и их политика искусственного вытеснения. Помимо зерна Россия экспортировала лес, лён, пеньку, продукцию огородничества, садоводства, животноводства, охоты и рыбалки. Взамен же получала почти все виды промышленных изделий, необходимые стране.

Для того, чтобы Российской империи стать самостоятельной в экономическом отношении от капиталистических диктаторов Запада, надо было развивать свою промышленность: строить перерабатывающие заводы рядом с местами добычи полезных ископаемых. Раньше транспортными путями в стране – великане для доставки готовой продукции к местам потребления служили естественные водные пути: реки и моря, за выходы к которым Россия воевала веками с соседями. И вот теперь империи предстояло создать искусственные артерии-дороги, чтобы связать на всей территории добычу полезных ископаемых, их переработку и изготовление с потребителями этих товаров. И главные артерии должны стать стальными: основательными, надёжными, так, чтобы на века. Задачи космического масштаба!

«КОРОЛЬ ВОДОПРОВОДОВ»

Андрей Иванович Дельвиг приехал в Москву в 1832 году в чине прапорщика, после окончания Института корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге. В годы учёбы на мировоззрение Дельвига сильно повлияли интересы его кузена Антона Дельвига и общества его друзей - молодых поэтов-мыслителей А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского и других. Именно тогда, в юные годы были заложены в нём представления о чести, справедливости, о том, что ему молодому, образованному, полному энергии дворянину, офицеру, инженеру по силам сделать многое для улучшения жизни общества, приближения прогресса, искоренения недостатков в системе государственного управления. Тогда ему, окончившему с отличием лучшее техническое заведение страны, казалось всё по плечу.

В Москве его инженерная деятельность началась в системе Министерства путей сообщения. К путям сообщения относилось всё многообразие дорог: от речных, грунтовых, канатных, железных до трубопроводов.

Первоначально Андрею Ивановичу Дельвигу была предложена ответственная работа производителя работ по реконструкция московского водопровода.

*

Как известно, горожане без воды жить не могут, а поэтому водоснабжение для Москвы, как и для других больших городов, всегда было первостепенной задачей. Особой проблемой была вода питьевая. Использовать привозную ключевую воду себе могли позволить только богатые горожане. Остальные пользовались водой речной. Но пить из окрестных рек и источников было опасно – их отравляли сточные воды ремесленных мастерских, бытовые отходы, продукты пищеварительной жизнедеятельности москвичей. Стирали горожане тоже в реках. Как результат - частые эпидемии, чумные и холерные бунты, высокая смертность, особенно среди детей.

Значительно проблема была решена в царствование Екатерины Второй устройством Мытищинского водопровода. Вода из 40 колодцев с чистой и вкусной водой, вырытых близ села Большие Мытищи пошла самотёком в древнюю столицу по сооруженной сети каналов и акведуков. Через каждые 200 метров вдоль водопровода были устроены колодцы, а основной водоразборный павильон организовали неподалеку от Трубной площади. Это было водохранилище, накрытое ротондой с тремя входами. Мытищинская вода была питьевой.

В начале 19 века в системе водоснабжения Москвы появились Алексеевская водокачка с двумя паровыми машинами и накопительный резервуар на втором этаже знаменитой Сухаревой башни. Это позволило увеличить давление воды в водопроводе и развести его по разным частям города, где, в свою очередь, появились великолепные по своей красоте водоразборные фонтаны: Шереметевский (около Сухаревой башни), Воскресенский (на Воскресенской площади, ныне площади Революции), Варварский (у Варварских ворот Китай города, на нынешней Славянской площади), самый популярный Никольский (на Лубянке) и ныне действующий Петровский, расположенный напротив Большого театра. Фонтаны – настоящие произведения искусств были сделаны в мастерской знаменитого скульптора Джованни Витали.

От водоразборных фонтанов к жилым домам вода уже доставлялась тысячами конных и пеших водовозов, входившими в единую артель. На телегах с лошадьми были установлены дубовые бочки, и люди выходили на улицу с вёдрами, наполняя их за небольшую плату. Бедные горожане могли носить воду бесплатно из фонтанов самостоятельно.

*

Такой застал систему водоснабжения и стал проводить её капитальный ремонт в начале 1830-х годов будущий «король водопроводов» Андрей Иванович Дельвиг.

Город вырос, а вместе с ним и увеличилось необходимое потребление воды. Поэтому уже в начале 1850-х годов перед Дельвигом уже была поставлена задача значительно увеличить подачу воды в Москву, полностью перестроив Мытищинский водопровод. Андрей Иванович был назначен начальником Московских водопроводов и работа началась. Инженер путей сообщения занимался и проектом, и непосредственным руководством.

В своей книге «Мои воспоминания». А.И Дельвиг потом вспоминал, как Пётр Чаадаев при встрече в то время выговаривал ему: «Вы знаете, как я вас люблю и как я рад, что вы живете в Москве, но право не могу понять вашего здесь назначения; я с ребячества жил в Москве и никогда не чувствовал недостатка в хорошей воде; мне всегда подавали стакан чистой воды, когда я этого требовал. Эти слова вовсе не были с его стороны натяжкою. Он действительно полагал, что если он всегда имел чистую воду в Москве, то и все её имели».

Да, работа инженера не публичная, не всем заметная, а результаты тяжёлого инженерного труда воспринимаются обывателями, часто, просто как данность, которая просто есть, а поэтому не вызывает ни вопросов, ни, тем более, удивления. А удивляться было чему.

На Мытищинской и Алексеевской насосных станциях установили более мощные паровые машины, а каменные галереи заменили чугунные 20-дюймовые (полметра в диаметре) трубы, что значительно увеличило напор и уменьшило потерю воды. Из огромного подземного резервуара новые мощные насосы поднимали воду в новый резервуар на Сухаревой башне, а оттуда она уже бежала в городскую сеть из 45 км чугунных разводящих труб. 26 новых водозаборов уже выглядели, как в самых технически передовых странах Европы – это были колонки. Теперь горожане обходились без помощи водовозной артели, а московские улицы стали просторнее без тысяч снующих туда-сюда телег с бочками. Чтобы получить чистую питьевую воду, жителю дома достаточно было с ведром выйти на колонку. Впервые в городе появилось 15 пожарных колодцев, и тушить пожары стало намного быстрее и эффективнее.

Открытие нового водопровода, который ослабил водяной голод Москвы состоялось 1 ноября 1858 года. Водопровод стал доставлять в Москву с населением около полумиллиона человек 500 тыс. ведер питьевой воды в сутки. Появился «налог на воду»: 5 коп. с каждого рубля налогоплательщика. За модернизацию Мытищинского водопровода инженер, барон А. И. Дельвиг был удостоен весьма почетной в тот период Демидовской премии.

Андрей Иванович Дельвиг писателем поэм и романов не стал, хотя дружил и много общался в кругах самых известных поэтов и писателей середины 19 века: братом Антоном Дельвигом, Александром Пушкиным, Евгением Баратынским, Михаилом Лермонтовым, Виссарионом Белинским, Петром Чаадаевым и другими. Но к его мнению в философско-литературных обществах прислушивались. А в итоге, с количеством написанных Дельвигом научных трудов, инженерных изысканий и проектов, к тому же притворённых в жизнь, мало кто в те годы мог сравниться. Всю жизнь в работе Андрею Ивановичу помогала жена Эмилия Левашова. Она была всесторонне образована, замечательно чертила и, вообще, была всё время на подхвате. Ведь работать над проектами в те годы приходилось, главным образом, дома.

По водоснабжению, помимо проектов, А.И. Дельвигом было опубликовано ещё 13 работ. Капитальный труд Дельвига «Руководство к устройству водопроводов» по отзывам современников, представлял собой «одно из самых крупных явлений нашей русской технической литературы».

Кроме московского водопровода, Дельвиг ещё сооружал водопроводы в Нижнем Новгороде и Симбирске; проектировал и руководил строительством плотины для Тульского оружейного завода, проектировал мост через реку Упу в Туле, организовал устройство постоянной переправы через реку Кубань, занимался улучшением судоходства по Москве-реке, строительством и обустройством набережных, проектировал мост через Днепр в Киеве.

Андрей Иванович принял активное участие в образовании Русского технического общества и был избран его первым председателем.

Во время военных действий в Венгрии Дельвиг был инспектором военных сообщений нашей армии. Он занимался дорожным строительством ряда важных шоссе и возглавлял архитектурный совет комиссии по строительству Храма Христа Спасителя.....и много чего ещё, что составило смысл жизни военного инженера, и что с трудом вместилось в 5 томах его воспоминаний, которые с большими купюрами впервые были опубликованы в 1915 году – спустя 25 лет после его смерти. Позднее «Мои воспоминания» Андрея Дельвига станут известны ещё под одним, исторически более точным названием: «Полвека русской жизни».

«КОРОЛЬ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»

И всё же центральную роль в деятельности Андрея Ивановича Дельвига занимали железные дороги.

Немного исторических пояснений. В то время, когда в Америке, в Англии, во Франции, в Баварии и Саксонии (Германия ещё не была единым государством) уже началось активное строительство железных дорог, Россия колебалась. Александр Первый был категорически против такого рода масштабных начинаний в силу того, что это воспринималось больше как угроза устоям самодержавия, чем как шанс ускорения экономического развития. Император считал, что благодаря российскому бездорожью нам во многом удалось одолеть такого опасного врага, как Наполеон. В этом Россия была солидарна с Австрией, где император Франц I отказался строить железную дорогу, заявив, что «по ней в страну приедет революция».

В николаевские времена вообще было принято восхищаться военными порядками, демонстрировать религиозность и нелюбовь к наукам. Впоследствии в мемуарах Дельвиг вспоминал: «Император Николай и Великий князь Михаил Павлович очень не любили инженеров путей сообщения, а вследствие этого, и заведение, служившее их рассадником. Эта нелюбовь основывалась на том мнении, что из института выходят ученые, следовательно, вольнодумцы».

К тому же, строительство и эксплуатация железных дорог на такой огромной по площади стране, с её переменчивым климатом, перепадами температур от сильных морозов до жары и снегопадами тогда казались совершенно не возможным. Подкрепляло опасения и лобби хозяев водного транспорта, которые опасались сильной конкуренции со стороны транспорта железнодорожного, мол, из-за нарушенной экологии звери и птицы будут гибнуть, коровы не будут доиться, а люди будут получать повреждение мозга.

Так, Александр Пушкин, писал в 7 главе «Евгения Онегина»:

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги, верно,

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут,

Мосты чугунные чрез воды

Шагнут широкою дугой,

Раздвинем горы, под водой

Пророем дерзостные своды,

И заведет крещеный мир

На каждой станции трактир.

Но для поэта это было фантастикой, которая может стать реальностью лет через пятьсот, не раньше, а применительно к настоящему времени он рассуждал так: «Некоторые возражения противу проекта неоспоримы. Например: о заносе снега. Для сего должна быть выдумана новая машина... О высылке народа или о найме работников для сметания снега нечего и думать: это нелепость».

Но время поэзии и философии быстро стало уступать место активной деятельности. Уже спустя год после гибели поэта в России будет построена первая железная дорога общего пользования, которая соединит Санкт-Петербург и Царское Село.

К сожалению Александр Пушкин, хороший знакомый молодого Андрея Дельвига, и большой друг его брата, не застанет уже того времени, когда барон, высококвалифицированный инженер, будет принимать непосредственное участие в строительстве 32 железных дорог страны, общей протяжённостью 12 тыс. км. и его именем при жизни будут названы училище и паровозы на 4 железных дорогах России.

С 1861 по 1869 годы Андрей Иванович Дельвиг, в должности главного инспектора частных железных дорог, лично будет проверять дела на местах, ежегодно проезжая по железным дорогам более 30 тыс. км. До 1871-го года генерал - инженер А.И. Дельвиг будет состоять членом совета Министерства путей сообщения (МПС) и постоянным членом комитета по передвижению войск железными дорогами и водой при военном министерстве. В течение 10 месяцев - занимать пост Министра путей сообщения. «Вместе с управлением министерством, – пишет Дельвиг, – на мне оставалось и управление всеми железными дорогами».

В «Моих воспоминаниях» барон А.И. Дельвиг отводит своей деятельности на железных дорогах, пожалуй, самое важное место. Наиболее вероятно, что именно его подробные воспоминания о коррупционных железнодорожных схемах имперских чиновников во главе с самим императором, и побудили передать мемуары на хранение в Румянцевскую библиотеку с условием их публикации не раннее, чем через 23 года после его кончины. Но и во время публикаций, «Мои воспоминания» Дельвига не избегают жёсткой цензуры, регулирующей текст по требованиям текущей идеологии и политики.

В предисловии к 4 тому первого издания было пояснение: «Буквальное напечатание записок барона А.И. Дельвига представило непреодолимые затруднения. Его откровенное и резкое перо иногда позволяло себе выражения недопустимые по отношению к лицам высокопоставленным… Иногда барон сообщал сокровенные пружины событий и разоблачал совсем интимные подробности жизни своих соплеменников... при печатании приходилось выкидывать иногда слова, иногда выражения, а иногда и страницы записок».

*

Началось строительство железных дорог в России при Николае Первом. При нём построили три дороги для столиц, общей протяжённостью менее 1 тыс. км (для сравнения, в Англии было 11 тыс. км), но при этом, оставили пустую казну. Поэтому последователю Николая I - Александру II пришлось для продолжения железнодорожного строительства привлекать частный капитал (2). В стране появилась масса железнодорожных Акционерных обществ, во главе которых стояли, главным образом, князья – ближайшие родственника императора.

А.И. Дельвиг, в отличие от Министра путей сообщения Мельникова, тоже был сторонником того, чтобы железные дороги находились в частной собственности. На доводы министра, что государственными дорогами легче управлять, подчинены они одним законам и техническим нормам, и там меньше коррупция, Андрей Иванович отвечал: «…а разве на строительстве государственных дорог не воруют? Мне ли Вам рассказывать? Воруют все: и великие князья, и фрейлины, и фаворитки, и министры, и чиновный люд».

На деле оказалось, что опасения представителей власти и Александра Пушкина в отношении технической надёжности и экономической целесообразности строительства железных магистралей были бы совершенно напрасны, если бы наш главный бич – воровство.

Итак, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов в строительстве, государь утвердил гарантию по возмещению получаемых при строительстве и эксплуатации железных дорог убытков за счёт государства с 4-5% прибылью.

Вот тут-то и началось. Владельцы дорог стали конкурировать друг с другом за…убытки. Чтобы переманить к себе пассажиров – занижать стоимость билетов (продавать ниже себестоимости), завышать проектную стоимость, использовать самые дешёвые материалы при строительстве (не качественный металл, быстро гниющее дерево, глину вместо песка и др.). В результате, аварии подвижного состава случались на каждом шагу, а деньги из казны утекали рекой.

Дельвиг же, пребывая на разных постах, открыто выражал независимость в суждениях, проявлял бескорыстие и даже щепетильность во многих жизненных ситуациях. Например, сотрудникам железной дороги были положены именные жетоны, дававшие пожизненное право бесплатного проезда по ней. Был такой жетон и у Эмилии - жены Дельвига, которая всюду следовала за своим супругом. Но она так ни разу и не воспользовалась этой льготой - Андрей Иванович всегда оплачивал поездки жены сам.

Когда Дельвиг приезжал с ревизией в провинцию, чиновники торжественно встречали его, тщательно выкрасив и выбелив накануне все проверяемые объекты, старались непременно всучить ему взятку и искали руку для поцелуя. Как-то в ожидании приезда на один из объектов главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий.

П.А. Коейнмихеля, один из местных чиновников «беспрестанно спрашивал меня, – вспоминает Дельвиг, – следует ли ему при подъезде Коейнмихеля прижать руку к треугольной шляпе, или стоять со шпагой в руке, делая репетиции своим поклонам».

Московско-Курская железная дорога в начале 1870-х годов в народе была названа «костоломкою». Такое название ей было дано из-за того, что «не проходило ни одного дня без схода с рельсов одного или нескольких поездов». Когда Дельвиг стал выяснять причины, то оказалось, что «рельсы, заготовленные при постройке дороги, не прослужив двух лет, а многие и одного года, пришли в совершенную негодность, а на балласт, вместо песку, была на больших протяжениях употреблена глина, что даже было замечено в журнале освидетельствования дороги». Отчёты проверок шли в министерство, а об их результатах беспрерывно оповещали газеты. Например, о том, что «грузы не только перевозятся медленно, но и не в очередь, и что дается предпочтение тем, которые платят за это начальникам станций». Чаще, это помогало в борьбе с коррупцией, по крайней мере, на время эти злоупотребления прекращались.

Но бороться с коррупцией в целом было невозможно, так как власть не просто её поощряла, но и сама служила источником этого общегосударственного порока.

Царь раздавал деньги «железнодорожным королям» по своему усмотрению, а при сообщении комиссиями об искусственном завышении сметной стоимости некоторых объектов аж в шесть раз, по свидетельству А.И. Дельвига, констатировал, «что Совет Главного управления путей сообщения лжет».

«Это мне было тем более больнее слышать от государя, - пишет далее Андрей Дельвиг, - к которому я имел особенную преданность за освобождение крестьян от крепостной зависимости, за дарование новых судов, некоторой свободы печати и за многие другие благодетельные реформы, вследствие которых жить вообще стало легче, чем при прежнем царствовании, когда все трепетали, опасаясь ежечасно за себя и за своих близких».

Именно тогда, в 1871 году Андрей Иванович, отказавшись от продолжения деятельности на посту Министра путей сообщения, навсегда оставляет службу в МПС, оставаясь до своей смерти 20 января 1887 года сенатором. «До настоящего года я полагал, - пишет генерал, - что в России есть, по крайней мере, одна личность, которая, по своему положению, не может быть взяточником, и грустно разочаровался».

Нежелание что-либо менять в порочной схеме управления государством только ускоряло страну на пути к революции.

*

В то время, как постоянное кумовство и безнаказанность казнокрадов вели к процветанию невежества, Андрей Дельвиг, наоборот, стал инициатором создания в России железнодорожных школ и училищ. Он писал: «Железные дороги приводят в движение не только экономические силы страны. Они несут с собой народу просвещение и цивилизацию. Чтобы ускорить это важное дело, надобно всячески учить и просвещать самих железнодорожников».

В качестве благотворителя Андрей Иванович учреждает именную стипендию в Институте путей сообщения и жертвует дом в Кучином переулке для размещения в нём Московского железнодорожного училища. При училище Андрей Дельвиг устраивает общежитие и обеспечивает его развитие солидным капиталом.

Первое железнодорожное училище в Москве, открытое по высочайшему повелению императора Александра II в 1872 году, получает название «Дельвиговское»(3) . «Имею честь довести до сведения Вашего Сиятельства, - пишет генерал - лейтенант инженерного корпуса А.И. Дельвиг графу Алексею Бобринскому, в то время управляющему Министерством путей сообщения, - что 13 марта, после молебствования, открыт первый класс Дельвиговского железнодорожного училища на 40 человек. Покорнейше прошу принять уверения в совершенном моем почтении и преданности. Барон Андрей Дельвиг. 20 марта 1872 года».

По этому почину А.И. Дельвига на железных дорогах страны начинают работать первые рабочие школы, содержание которых добровольно спонсируют частные железнодорожные общества и состоятельные люди.

В 1878 году генерал-лейтенант настоял на открытии ещё одного училища для Московско - Брестской ж.д. в наёмном доме вдовы Горчаковой на Первой Тверской - Ямской улице. Учебный год начался для 58 учеников при 90 поданных заявлениях. А к концу года для этого училища было построено уже новое 3-х этажное здание на Грузинском валу.

Училище в течение трёх лет готовит технических работников железнодорожного транспорта по путевому хозяйству и искусственным сооружениям. А уже к началу XX века, в связи с интенсивным развитием технических средств, училище выпускает надсмотрщиков телеграфной, телефонной связи, сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), электромехаников.

В 1896 году, уже после смерти Андрея Ивановича Дельвига, в Москве было учреждено Императорское московское инженерное училище ведомства путей сообщения, в 1913 году преобразованное в Московский институт инженеров путей сообщения. Сейчас это один из крупнейших университетов страны, в составе которого функционируют 8 академий, 6 институтов, 5 колледжей, гимназия, военный учебный центр и детский технопарк «Московский транспорт». В университете ведётся обучение по 280 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, а также более чем по 500 программам дополнительного профессионального образования.

Так кто же оказался прав в диспуте насколько нужны огромной России железные дороги? Бесспорно, что теперь без развитой железнодорожной структуры – артерий страны невозможно себе представить Россию, где протяжённость дорог общего пользования составляет 124 тыс. км (в однопутном эквиваленте). Железные дороги в России имеют важное экономическое, социальное и стратегическое значение. Обеспечивая перемещение людей между регионами, они способствует развитию межрегиональных экономических и культурных связей; предоставляют доступ к новым источникам природных ресурсов; способствуют развитию международной торговли и незаменимы для обеспечения обороноспособности страны.

Но всё же Александр Первый оказался прав, опасаясь, что именно по железной дороге из Европы «в страну приедет революция»! (4)

ПРИМЕЧАНИЯ:

(1)Российская империя к концу XIX века занимала площадь около 22,8 миллиона квадратных километров. Для сравнения: до распада СССР площадь страны была около 22, 4 миллиона квадратных километров; сейчас площадь Российской федерации около 17,1 миллионов квадратных километров (первое место по площади среди стран мира, что чуть меньше континента Южная Америка)

(2)В конце царствования Александра Второго частным лицам принадлежало 93 % общей протяжённости железных дорог. А уже к 1890 году – 70% железных дорог было государственных. К 1917 году Европу с Азией уже связывало 70 тыс. км. железнодорожных путей.

(3)В советское время Дельвиговское училище переименовали в Московский техникум им. А. А. Андреева. Сейчас это учебное заведение, объединив в себе четыре отраслевых учебных заведения, называется Московским колледжем транспорта и является структурным подразделением Российского университета транспорта (МИИТ). Сегодня в современно оборудованных лабораториях и кабинетах колледжа проходит обучение около 3,5 тысяч будущих железнодорожников. За более полуторовековой деятельности учебное заведение подготовило десятки тысяч квалифицированных специалистов среднего звена для транспортной отрасли.

(4)Тайное прибытие Владимира Ильича Ленина с ближайшими соратниками в Россию из эмиграции (Цюриха) состоялось 16 (3) апреля 1917 года по железной дороге

ДАЛЕЕ:http://proza.ru/2025/08/12/1152

Свидетельство о публикации №225080100910