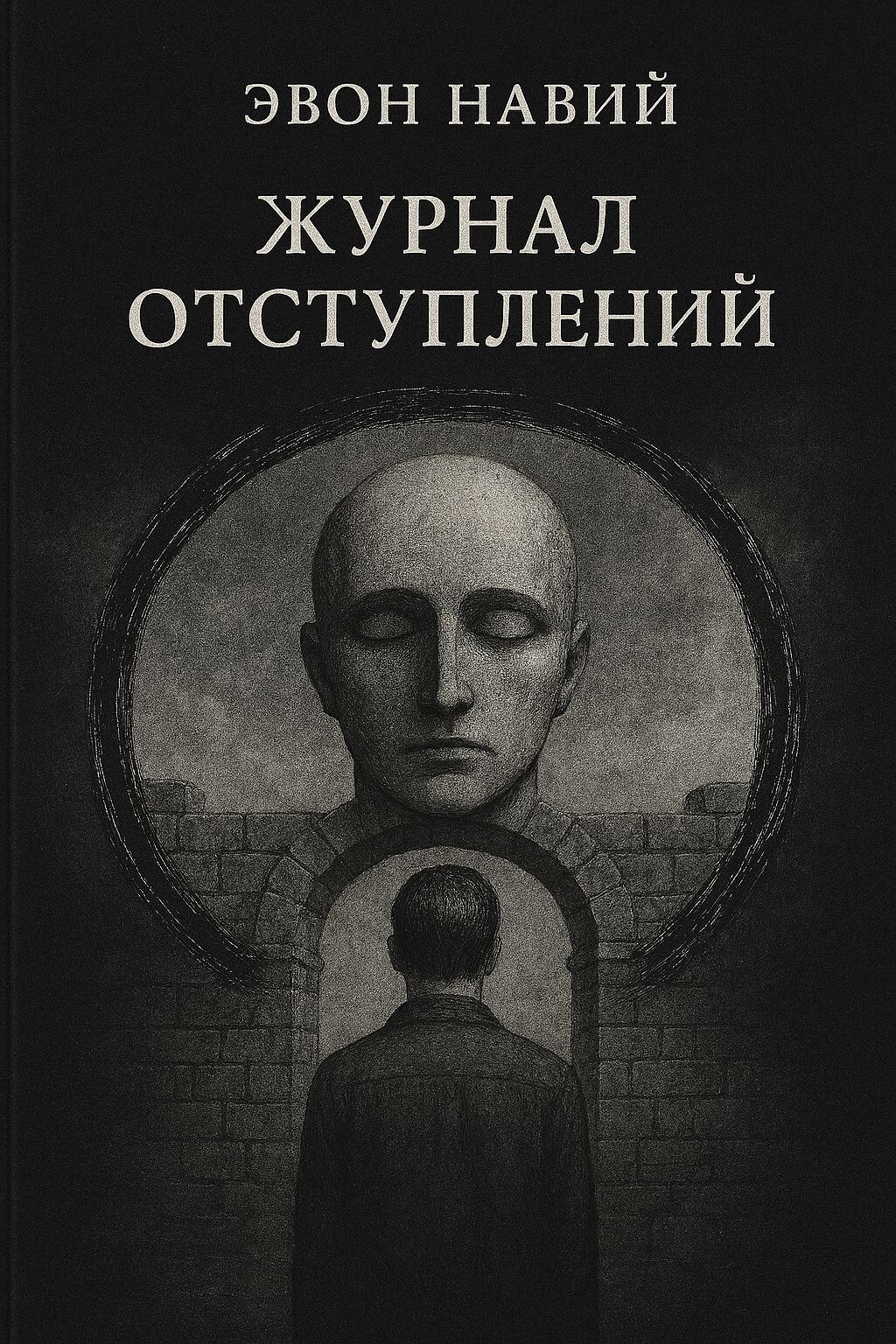

Журнал отступлений

Общее настроение:пауза, исчезновение, внутренняя миграция

Метаописание:

Навианское паломничество сквозь язык, где каждое слово становится шагом от себя — к тому, что нельзя произнести. Автор строит маршрут не по смыслам, а по отступлениям от них.

Предисловие к «Журналу отступлений»

Это не проза. Это хроника тишины, записанная между глагольными падежами и непроизнесёнными вопросами.

Я не автор, а свидетель: я проходил тропами речи, сбиваясь на беззвучные междометия. Здесь нет ни сюжета, ни морали — только движение сквозь внутреннее пространство, где каждая строка — отступление, а каждая пустая страница — приглашение.

Отчётливо слышны голоса, хоть ни один не говорит прямо. Тут время сползает в лужи, а слоги стекают с деревьев.

Вы держите в руках не текст, а климат.

Пусть он изменит вас — не громко, а как ветер меняет направление взгляда у листа.

Аннотация

“Журнал отступлений” — это цикл прозаических фрагментов, в которых форма речи постепенно утрачивает свою устойчивость. Герой, обозначенный как Н., проходит путь от рационального мышления к лингвистическому исчезновению. Каждая глава — не столько событие, сколько смещение: от времени к тени, от действия к памяти, от структуры к тишине. Произведение следует пути, где привычные грамматические категории перестают быть инструментом, становясь следами внутреннего отступления.

«Говорят, имена дают судьбы, а забытые — отнимают время. Город стоял в центре континента, которого не было на картах. Дома в нём дышали, как лёгкие, улицы извивались, как мысли, а люди ходили не по асфальту, а по памяти. Каждый шаг — это был шаг назад. Каждый взгляд — это попытка вспомнить.» Он начинался с простого: человек по имени Н., приехал туда за молчанием. Он искал не смысл, а его отсутствие. Город принял его, как принимают смерть — тихо, без протеста.

Глава I — Голос, которого нет

Город не имел названия, как не имеет имени одиночество. Он был выстроен не архитекторами, а теми, кто когда-то забыл, зачем существует тишина. Здесь не было времени в привычном понимании — только осадок дней, как пыль на подоконниках.

Человек по имени Н. появился в городе в ноябре, когда деревья уже перестали быть деревьями, а стали просто силуэтами воспоминаний. Его лицо было не то чтобы усталым — оно было обработанным временем. Местные не задавали вопросов, потому что все вопросы давно были заданы, но никто не помнил ответы.

Н. пришёл не за новым началом, а за правом на молчание. Он снял комнату в доме, который дышал через трещины в стенах. По ночам этот дом рассказывал ему истории — не на словах, а шелестом штукатурки, эхом труб, внезапным скрипом пола. Истории были о городе, о его жителях, и о тех, кто исчез, так и не произнеся ни слова.

Он записывал всё. В маленькой чёрной тетради, которую называл: «Журнал отступлений». Каждая запись — фрагмент чужой жизни, будто отрывок из романа, который никто никогда не напишет.

Глава II — Слухи, которые шепчут стены

На углу Третьей и Затмённой стояло здание, которое горожане называли Домом Осени. Не из-за листвы — её здесь не было — а потому что каждый, кто заходил внутрь, неизбежно становился тише, будто опадающим. Здесь окна были замурованы, но изнутри всё казалось прозрачным, словно стены пропускали не свет, а сны.

Н. находил в этом месте то, что никогда не искал: чужие мысли, оставленные на подоконниках. Там лежали бумажки, странные схемы, рисунки без подписей. Он собирал их, не ради архива — ради ритуала. Ведь в городе, где прошлое просачивается сквозь трещины, важно собирать даже забвение.

На третьем этаже жила женщина без имени. Она носила длинное пальто, будто прятала прошлое под подкладкой. Говорила редко, но когда говорила — воздух сгущался. Её голос был как дождь по сухим листьям: незаметный, но звенящий.

— Слова здесь не живут, — сказала она Н., глядя в пустой коридор. — Они скользят, но не цепляются. Хочешь, я покажу тебе, где молчание прячется?

Н. последовал за ней, не из любопытства, а из вежливой покорности. В этом городе покорность — не слабость, а форма разговора. Они подошли к двери без ручки. Женщина прикоснулась к стене, и дверь дрогнула, будто от стыда. За ней была комната, наполненная шорохом — не звуками, а остатками сказанного.

Глава III — Алфавит, которого нет

На стене старой библиотеки, утонувшей в забытых словах, висела карта, где контуры были не странами, а гласными. Каждый звук имел своё место, своё направление — как будто язык был не системой, а географией. Здесь никто не читал книги — их разглядывали, как портреты умерших.

Н. приходил сюда по вечерам, когда тени становились громче мыслей. Библиотекарь был слеп, но ориентировался в пространстве через фонетику: он слышал, как человек думает — не что, а «как». Его считали хранителем Алфавита, которого больше не было.

— Настоящий язык всегда исчезает, — говорил он, перебирая страницы. — А люди продолжают говорить на подделках.

Н. держал в руках тетрадь с заметками — обрывки монологов, которые он слышал сквозь стены, сквозь трещины в сознании. Но с каждым днём слов становилось меньше. Будто город отнимал речь, как зима отнимает листья: не зло, а необходимость.

Библиотекарь дал ему ключ — не от двери, а от фразы. Она состояла из трёх глаголов, которые нельзя было произнести, только представить. Н. записал их в «Журнал отступлений», обведя контуры не чернилами, а тишиной.

Глава IV — Бессонница слов

Когда Н. покинул библиотеку, он заметил, что воздух изменился — не запахами, а склонениями. Падежи витали в воздухе, как туман, проникая в мысли. Он шел по улице, где вывески были не названиями, а предлогами: «в», «из», «над», «при». Каждое движение тела сопровождалось внутренним глаголом, будто ходьба была спряжением.

Ночь в этом городе не наступала — она говорила. Лампы на перекрёстках шептали междометия, окна излучали синтаксис. Это была бессонница слов, где невозможно было уснуть, пока не найдена точная формулировка своей тени.

Н. свернул в переулок, где стоял автомат по продаже пунктуации. За небольшую плату можно было приобрести запятую, тире или двоеточие. Он выбрал точку с запятой — символ размышления, прерывания и продолжения. Её сложно было вставить в речь, но она идеально подходила для внутреннего монолога.

— Мы не теряем слова. Они просто переходят в формы, которые мы перестали чувствовать, — говорил прохожий, исчезая между строк.

Н. записал это в «Журнал отступлений», между сном и бодрствованием, как заметку, которая не ждёт объяснений.

Глава V — Морфологические катакомбы

Подземный уровень города начинался без предупреждений. Это был не спуск — это было отклонение от привычной речи. Н. прошёл через дверной проём, который обозначался союзом «однако». За ним открывалось пространство, где свет исходил не от ламп, а от причастий, медленно тлеющих в воздухе.

Здесь жили глаголы, утратившие время. Они не были ни прошлыми, ни будущими, ни настоящими — они просто существовали, как камни или тени. Их называли «спящими», хотя на самом деле они ждали: повода, интонации, допуска.

Н. остановился у арки из приставок: «взо-, при-, у-, пере-». Каждая — как возможность начать движение, но без глагола, без цели. Он достал точку с запятой, купленную ночью, и вложил её в нишу между «у-» и «пере-». Камень дрогнул.

— Всё изменение начинается с паузы, — прошептала стена.

Из глубин подземелья доносился шорох: существительное, ходящее на ощупь, искало свой род. Оно не знало, кто оно — мужское, женское, среднее — и поэтому не могло склоняться. Его путь был бесконечным, пока не встретит эпитет, способный дать ему очертание.

Н. записал это в «Журнал отступлений», не как факт, а как голос. Он почувствовал: язык больше не подчиняется человеку. Это человек теперь должен склоняться, спрягаться, присоединяться.

Глава VI — Рекурсия тишины

Н. вернулся к исходной точке, но она не была прежней. Вокруг расползлись кольца речи, не фразы, а их намерения. Это был храм, построенный из обрывков — не камень на камень, а пауза на паузу.

Он вошёл в зал, где звуки не произносились, а вспоминались. Здесь язык был воспоминанием, а не средством. Стены покрывала письменность, начертанная не чернилами, а отблесками интонаций. Н. коснулся одной — и услышал голос матери, которая когда-то учила его говорить «не сейчас».

— Вся грамматика — это память, — шепнул невидимый хранитель. — Мы не придумываем язык. Мы вспоминаем его.

В центре зала стоял куб — не геометрический, а смысловой. Его грани были временами, его вес — умолчанием. Н. приблизился, и куб начал медленно распадаться на морфемы, как на атомы смысла. Они кружились в воздухе, создавая новые комбинации: «человек», «нечеловечность», «одиночество», «голос», «происхождение».

Он понял: язык сам себя вспоминает через нас. Мы — не носители, мы — места его возвращения.

Глава VII — Эпитет, умеющий чувствовать

Существительное блуждало долго. Оно не знало себя — не через значение, а через принадлежность. Оно было «то», но не знало, «какое». Его путь был не в пространстве, а в поиске эпитета: слова, способного чувствовать, способного распознать.

Н. встретил его у разрушенного семантического моста, где обрывки лексем падали в бездну молчания. Существительное было исцарапанным, потрёпанным, как старая бумага, не в смысле — а в форме. Он посмотрел на него и произнёс:

— Ты — замедленное.

Эпитет дрогнул. Он был «не описание», а прикосновение. Впервые существительное обрело грань. Оно стало «замедленным», и потому — существующим. Мост начал складываться обратно: фраза тянулась над бездной, не к цели, а к продолжению.

Н. записал это не в «Журнал отступлений», а прямо в воздух: пальцем по слою смысла, как по инею на стекле. Эпитет отозвался — он не просто чувствовал, он был ответом.

Глава VIII — Анатомия алфавита

В одном из кругов речи, ближе к ларинге структуры, Н. обнаружил архив букв — не написанных, а пережитых. Каждая буква была органом: «А» — дыхание, «З» — свист раны, «М» — замкнутость. Их не читали, а ощущали прикосновением голоса.

Он прошёл вдоль витрин, где хранились архивы языков, которых никто не учил. Был славяно-запредельный, карско-забытый, дождевой. Один из них шевелился — это был язык, способный плакать, но не говорить. Его буквы были влажными, как листья после ливня.

Н. достал фразу, которая когда-то была мыслью, и положил её в полость между «Р» и «Л». Возникло слово: «растворение». Оно было не значением, а дыханием. Он произнёс его шепотом, и пространство дрогнуло — не от смысла, а от признания.

— Не все буквы нужны для языка. Но все нужны для одиночества, — сказала буква «Ы», появившаяся без запроса.

И тогда Н. понял: грамматика не описывает мир. Она — его внутренний орган.

Глава IX — Падеж исчезновения

Н. вышел за пределы речи. Не вне города — вне самой способности означать. В этом месте глаголы не ждали дополнений, существительные не искали прилагательных. Здесь язык — не инструмент, а тень, скользящая по коже сознания.

Он стоял на пересечении дорог, каждая из которых была предикатом. Направо — «был», налево — «станет», вперёд — «есть», назад — «нет». Но он не выбирал, потому что выбор — это форма языка, а он больше не был формой.

На земле лежал падеж. Он выглядел как человек, утративший смысл. Его нельзя было склонить — только отпустить.

Н. присел рядом и положил рядом «Журнал отступлений». Он не открыл его — потому что всё записанное уже стало частью речи, от которой он отказался. Он прикоснулся к падежу, и тот начал исчезать — не как тело, а как необходимость.

Небо зазвучало окончанием. Не финалом, а тишиной после слов. Город дышал последним выдохом, и Н. — вместе с ним.

В финале нет точки. Только пауза, в которой язык слушает самого себя.

Послесловие

«Пауза между окончаниями»

Когда завершается чтение, начинается отступление. Эта проза — не финал, а тень от движения, которое продолжается за пределами языка.

«Журнал отступлений» — не рассказ, а форма потери и возращения. Потери привычных конструкций, возвращения к дыханию между словами. Каждая глава — это смещение, и если вы, читатель, почувствовали собственное внутреннее эхо в этих словах, значит, язык слегка прикоснулся к вам.

Язык исчезает не внезапно, а по слогам. Одиночество здесь — не пустота, а фонетическая щель между пониманием и принятием.

И если вам захочется что-то записать после чтения — пусть это будет не слово, а пауза.

Свидетельство о публикации №225080200153