О функционировании и развитии деятельности

Во-первых, само по себе изменение допускает не только увеличение чего-либо (рост), но и уменьшение (спад), а изменение, включенное в развитие, предполагает "рост". Во-вторых, возможны "чисто количественные" изменения, не затрагивающие качественных определенностей объекта. И, как известно, не всякое изменение количества дает изменение качества. Есть изменения, приводящие и к структурным перестройкам, к модификации конфигураций элементов.

В свою очередь, любое развитие предполагает "изменение качества", причем в сторону большего совершенства. Однако нам необходимо далее уточнить и сделать более жестким наше понимание словосочетания "более совершенное состояние", т.к. оно само по себе имеет количественную характеристику – "более".

Развитие предполагает прогресс (лат. progressus – продвижение вперед), противоположное развитию, деградация – регресс. В словаре C.И. Ожегова под прогрессом понимается "поступательное движение, улучшение в процессе развития", т.е. прогресс есть "побочный эффект" развития.

Если попытаться с помощью толковых словарей отличить содержание понятия "развитие" от значений таких терминов, как "совершенствование", "рост", "улучшение" и т.п., то легко убедиться, что сделать это отчетливым, ясным образом практически невозможно. Значениевые области этих терминов имеют "пересекающиеся сектора" и "размытые" содержательные (точнее – семантические) границы.

В Большой советской энциклопедии развитие трактуется как "направленное, закономерное изменение, в результате развития возникает новое качественное состояние объекта – его состава или структуры" (Современный толковый словарь. 75465 словарных статей. Изд. "Большая Советская Энциклопедия". М., OCR Палек, 1998.). Здесь подчеркиваются уже не количественные изменения в объекте, а намек на качественный переход в новое состояние: было одно структурное строение (состав) – стало другое. Изменение структуры, строения – это еще не изменение формы, но уже "шаг в эту сторону".

Развитию противоположны, с одной стороны, "деградация", а с другой стороны, "функционирование" (т.к. стабильное функционирование предполагает по своей сути "статус-кво", неизменность ключевых параметров объекта, воспроизводство одного и того же состояния). В связи с этим антонимы слова "развитие" разделяются на две группы:

1) вырождение, деградация, загнивание, крах, разложение, разрушение, регресс, спад, упадок.

2) закостенелость, консервативность, реакционность, остановка, простой.

Первая группа характеризует разрушение объекта, спад, что противоположно подъему и росту, присущему развитию, т.е. значения слов этой группы противопоставляются "развитию как росту-усложнению", повышающему жизнестойкость объекта в окружающей среде. Значения слов второй группы (закостенелость, консервативность и пр.) подчеркивают некую "остановку" и противоположны "развитию как изменению".

Следует подчеркнуть, что второе состояние не может обеспечить сохраняемости объекта во внешнем, всегда изменяющемся мире. Особенно если скорость изменений ключевых для объекта параметров внешней среды велика. В этом случае второе состояние ("функционарность") незаметно переходит в первое ("деградация"), т.к. неизменность в изменяющихся внешних условиях ведет к потере адекватности объекта, что постепенно начинает снижать его жизнеприспособленность.

Очень важно понимать, что если в функционировании реагирование связано с вовлечением готового потенциала ("задачное" реагирование), а также с нереагированием, самоотстранением, то развитие предполагает запуск механизма смещения качеств, базисных критериев, смены парадигм, исходных опор, что невозможно без обращения к более глубоким основаниям, их актуализации в соотнесении со сложившимися основаниями.

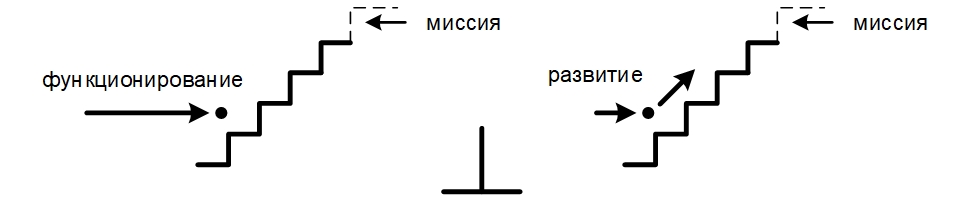

Последние подвергаются проблематизации, преобразованию, подстраиванию к более глубоким основаниям. Иначе говоря, для осуществления развития организация должна обратиться к своей миссии, исходному предназначению, проблематизировать уровень соответствия сложившихся оснований – этой миссии и устремиться к более высокому соответствию (см.сх.).

Функционирование и развитие имеют совершенно разные механизмы обеспечения, и механическое, количественное складывание процессов лишь увеличивает неопределенность, неясность происходящего, создает иллюзии в аналитике и в управленческом мышлении. Другое дело, что различные типы процессов организации совмещаются благодаря особому механизму совмещения и придания целостности разнородной системе. Так, любая организация, как и любое "нечто" вообще, имеет, как это фиксировалось в философии, несколько типов проявлений:

1. самовоспроизводство (бытие "в-себе"),

2. подчинение характеру внешнего воздействия (бытие "для-иного"),

3. следование внешнему воздействию с сохранением условий воспроизводства себя (бытие "для-себя")

4. совершенствование и развитие себя (бытие "для-в-себе").

Организация может быть консервативна без реагирования ("в-себе" бытие"), с реагированием ("для-себя" бытие), может быть потерявшей свои интересы и свое лицо ("для-иного" бытие) и может быть устремленной в совершенствование, развитие ("для-в-себе" бытие). Положительный характер консервативности, антиконсервативности, прогрессивности организации всегда относителен, так как временная фокусировка на то или иное не должна уменьшать потенциал воспроизводства бытия в последующий период.

В более фундаментальном аспекте, любое нечто, организация, страна имеет свой цикл бытия, и акцентировка та "положительна", которая придает реальному бытию соответствие актуальному этапу цикла бытия (Анисимов О.С. Стратегическое управление и государственное мышление. М.: ИПК Госслужбы, 2006).

В свете нашего анализа, наиболее точным можно считать определение "развития", данное профессором д.псх.н. Анисимовым О.С.: "Развитие – линия трансформаций (изменений) механизма объекта, меняющая содержание "проекта" его созревания в сторону качественного усложнения и приобретения дополнительного потенциала эффективности бытия" (Анисимов О.С. Методологический словарь для управленцев. М., 2002).

В приложении к организации это определение будет звучать так: развитие организации – перестройка деятельности организации в условиях достижимости прежних макроцелей путем качественного усложнения механизма деятельности в сторону более полной реализации организацией своей миссии.

Свидетельство о публикации №225080300746