Особенности командной рефлексии

Командная рефлексия – ключевое звено существования и развития группы.

Сначала определим наше понимание рефлексии вообще.

Рефлексия – это анализ затруднения в действии, направленный на преодоление этого затруднения.

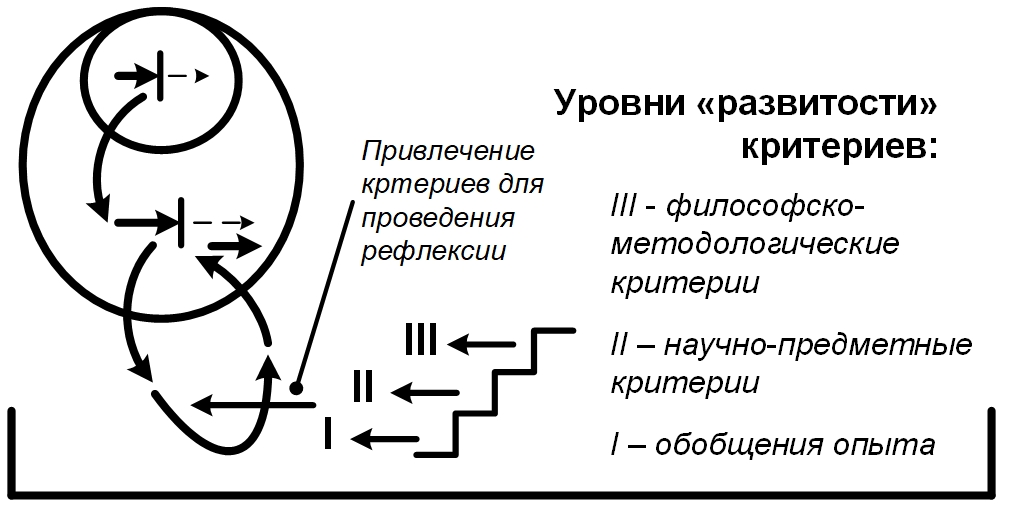

Рефлексия может быть разной степени развитости (от «стихийной» до «критериально организованной»). При «стихийной» рефлексии нет строгой последовательности и предопределённости по содержанию работы. Путь преодоления затруднения ищется «по ощущениям», что, естественно, не гарантирует снятие возникшей трудности.

В первичной своей развитости, рефлексия предполагает осуществление человеком (или группой) трёх шагов (фаз):

1) реконструкция пути до затруднения (исследование),

2) вскрытие причины затруднения (критика) и

3) перестройка способа действия для преодоления затруднения (перенормирование).

И именно в этой последовательности. Хотя при затруднении на какой-то из фаз, конечно, возможно возвращение на предыдущую, если вскрыта недоработка на той стадии.

Реконструкция ситуации

На фазе реконструкции необходимо описать ситуацию, перечислив последовательный ряд событий в хронологическом порядке. В командной рефлексии на этом шаге члены группы совместными усилиями фиксируют, что и в какой последовательности произошло. Для успешной реконструкции ситуации нужна хорошая память. Поскольку каждый в событии выделил и запомнил что-то своё, то совместными усилиями члены команды могут довольно подробно вспомнить цепь событий. Если затруднение значимо и требует глубокого разбирательства, то желательно фиксировать запомнившиеся факты на доске и далее расположить их во временной последовательности.

Тщательность реконструкции ситуации даёт полноценный материал для критического анализа.

И напротив, поверхностная с пробелами реконструкция создаёт трудности для последующей качественной критики.

Критика

На фазе критики команда должна найти причину возникшего затруднения в действии. Участники выдвигают различные версии причины, проверяют причинно-следственность затруднения. Критический анализ – очень тонкая мыслительная работа. На нижнем уровне критика выполняется спонтанно, без расчётов и полна субъективного произвола. На более развитом уровне запечатленные действия сравниваются с действиями, зафиксированными в норме, которую реализовывал деятель.

Мощность и надёжность критики существенно повышается при использовании соответствующих анализируемой ситуации понятий и концепций, т.е. теоретических средств.

Особенно в случаях, когда расхождений между зафиксированными реальными действиями и требованиями нормы нет.

Например, если имеет место падение заинтересованности в соблюдении технологии действия участником группы, что привело к затруднению, то привлекается понятие «самоопределение». Если затруднение выражено в конфликте между членами группы, то для того, чтобы разобраться в его причинах, берётся понятие «конфликт».

В этом случае осуществляется сопоставление процессов, зафиксированных на фазе реконструкции, с процессами, содержащимися в понятии. Например, первый шаг самоопределения состоит в понимании введённой нормы, и заканчивается он правильно понятой нормой.

В описанной ситуации мы ищем материал, подтверждающий, что понимание осуществлялось, и подтверждения того, что норма была правильно понята. И т.д. – последовательно берутся процессы понятия, и ищутся аналоги им в феномене. Все несоответствия – дают повод для тщательного изучения, т.к. отсутствие в реальных действиях того, что есть в понятии, и может быть причиной затруднения в действии.

Поскольку критическая аналитика является очень сложной мыслительной работой, то для коллективного её осуществления требуется высокий уровень командной коммуникации.

Но что, если причина затруднения определена неточно? И как избежать случайности при вскрытии главной причины затруднения в действии? Для правильного и неслучайного определения причины затруднения необходимо привлечь средства анализа – критерии (понятия, категории и т.п.). Рефлексивные критерии различаются по мощности. Более просты в применении, но менее надёжны критерии в виде обобщенных представлений прошлого опыта (1-й уровень) (см. сх.).

К более развитому (2-му) уровню критериев относятся научные представления (теории), т.к. они обладают большей строгостью их построения, чем простые эмпирические обобщения. В каждой науке есть своя предметная методология с требованиями проведения исследования и построения научных теорий.

Высшим, 3-м уровнем развитости критериев является философско-методологический уровень.

В качестве критериев здесь выступают философские онтологии и всеобщая методология (форма философского мышления). Для решения наиболее ответственных задач и глобальных проблем рекомендуется аналитику проводить с привлечением критериев третьего уровня.

Изменение нормы

На фазе перенормирования участники команды изменяют норму действия с целью преодоления затруднения, породившего рефлексию. Естественно, коррекция нормы должна реагировать на вскрытую в критической фазе причину затруднения, иначе изменение нормы может не привести к желаемому результату – преодолению затруднения в действии.

Учёт причины затруднения заключается в исключении из нормы неправильной части и замещении её более адекватным фрагментом нормы с опорой на понятийное представление.

Реализация измененной нормы Н-штрих, если она построена верно, позволяет преодолеть затруднение и достичь намеченной ранее командной цели.

Естественно, командная рефлексия отличается от индивидуальной наличием коммуникативных обсуждений и согласований. Она требует от участников соответствующих коммуникативных качеств. Об особенностях коммуникации в команде поговорим в следующей главе.

Свидетельство о публикации №225080401109